回目

吳用賺金鈴吊掛 宋江鬧西嶽華山

簡介

宋江引三路人馬來少華山,賺宿元景太尉上山;又派人假扮太尉,殺了賀太守,救了史進,魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬,表示要歸順朝廷。

徐州縣芒碭山中攀瑞、項充、李袞要吞併梁山泊,宋江派林沖收擒,林沖初戰大敗。

正文

水滸傳

水滸傳話說賀太守把魯智深賺到後堂內,喝聲“拿下。”眾多做公的,把魯智深簇擁到廳階下。賀太守正要開口勘問,只見魯智深大怒道:“你這害民貪色的直娘賊!你敢拿倒洒家。我死也與史進兄弟一處死,倒不煩惱!只是洒家死了,宋公明阿哥不與你干休!我如今說與你:天下無解不得的冤仇!你只把史進兄弟還洒家;玉嬌枝也還了洒家,等洒家自帶去交還王義;你卻連夜也把華州太守交還朝廷!量你這等賊頭鼠眼,專一歡喜婦人,也做不得民之父母!若依得此三事,便是佛眼相看;若道半個不的,不要懊悔不迭!如今你且先教我去看看史家兄弟,卻回我話!”賀太守聽了,氣得做聲不得,只道得個“我心疑是個行剌的賊,原來果然是史進一路!那廝你看那廝且監下這廝,慢慢置處!這禿驢原來果然史進一路!”也不拷打,取面大枷來釘了,押下死囚牢里去;一面申聞都省,乞請明降。禪杖,戒刀,封入府堂里去了。

此時鬧動了華州一府。小嘍羅得了這個訊息,飛報上山來。武松大驚道:“我兩個來華州幹事,折了一個,怎地回去見眾頭領!”正沒理會處,只見山下小嘍羅報導:“有個梁山泊差來的頭領,喚做神行太保戴宗,見在山下。”武松慌忙下來,迎接上山,和朱武等三人都相見了,訴說魯智深不聽勸諫失陷一事。戴宗聽了,大驚道:“我不可久停了!就便回梁山泊,報與哥哥知道,早遣兵將前來救取!”武松道:“小弟在這裡專等,萬望兄長早去急來!”戴宗吃了些素食,作起神行法。再回梁山泊來;三日之間,已到山寨;見了晁,宋二頭領,訴說魯智深因救史進,要剌賀太守,被陷一事。晁蓋聽罷,失驚道:“既然兩個兄弟有難,如何不救!我今不可耽擱,便親去走一遭!”宋江道:“哥哥山寨之主,未可輕動,原只兄弟代哥哥去。”

當日點起人馬,作三隊而行:前軍點五員先鋒,林沖,楊志,秦明,呼延灼,率領一千甲馬,二千步軍先行,逢山開路,遇水疊橋;中軍領兵主將宋公明,軍師吳用,朱仝,徐寧,解珍,解寶,共是六個頭領,馬步軍兵二千;後軍主掌糧草,李應,楊雄,石秀,李俊,張順,共是五個頭領押後,馬步軍兵二千:總計七千人馬,離了梁山泊,直取華州來。

在路趲行,不止一日,早過了半路,先使戴宗去報少華山上。朱武等三人,安排下豬羊牛馬,釀造下好酒等候。再說宋江軍馬三隊都到少華山下。武松引了朱武、陳達、楊春,三人下山拜請宋江,吳用並眾頭領都到山寨里坐下。宋江備問城中之事。朱武道:“兩個頭領已被賀太守監在牢里,只等朝廷降發落。”宋江與吳用說道:“怎地定計去救取便好?”朱武道:“華州城郭廣闊,濠溝深遠,急切難打;只除非得裡應外合,方可取得。”吳學究道:“明日且去城邊看那城池如何,卻再商量。”宋江飲酒到晚,巴不得天明,要去看城。吳用諫道:“城中監著兩隻大蟲在牢里,如何不做堤備?白日不可去看。今夜月色必然明朗,申牌前後下山,一更時分可到那裡窺望。”

當日捱到午後,宋江、吳用、花榮、秦明、朱仝,共是五騎下山,迤邐前行。初更時分,已到華州城外;在山坡高處,立馬望華州城裡時,正是二月中旬天氣,月華如晝,天上無一片雲彩。看見華州周圍有數座城門,城高地壯,塹壕深闊。看了半晌,遠遠地也便望見那西嶽華山。宋江等見城池厚壯,形勢堅牢,無計可施。吳用道:“且回寨里去,再作商議。”五騎連夜回到少華山上。宋江眉頭不展,面帶憂容。吳學究道:“且差十數個精細小嘍羅下山去遠近探聽訊息。”兩日內,忽有一人上山來報導:“如今朝廷差個殿司太尉,將領御賜‘金鈴吊掛’來西嶽降香,從黃河入渭河而來。”

吳用聽了,便道:“哥哥休憂,計在這裡了!”便叫李俊,張順:“你兩個與我如此如此而行。”李俊道:“只是無人識得地境,得一個引領路道最好。”白花蛇楊春便道:“小弟相幫同去,如何?”宋江大喜。三個下山去了。次日,李應、朱仝、呼延灼、花榮、秦明、徐寧,共七個人,悄悄止帶五百餘人下山。到渭河渡口,李俊、張順、楊春已奪下十餘只大船在彼。吳用便叫花榮、秦明、徐寧、呼延灼,四個伏在岸上;宋江、吳用、朱仝、李應,下在船里;李俊,張順,楊春分船都去灘頭藏了。眾人等了一夜。

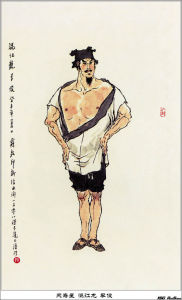

26、天壽星混江龍李俊

26、天壽星混江龍李俊次日天明,聽得遠遠地鑼鳴鼓響,三隻官船下來,船上插著一面黃旗,上寫“欽奉聖旨西嶽降香太尉宿。”朱仝,李應,各執長槍,立在宋江背後。吳用立在船頭。太尉船到,當港截住。船里走出紫衫銀帶虞候二十餘人,喝道:“你等甚麽船隻,敢當港攔截大臣!”宋江執著朵,躬身聲喏。吳學究立在船頭上,說道:“梁山泊義士宋江,謹參只候。”船上客帳司出來答道:“此是朝廷太尉,奉聖旨去西嶽降香。汝等是梁山泊亂寇,何故攔截?”宋江躬身不起。船頭上吳用道:“我們義士,只要求見太尉尊顏,有告覆的事。”客帳司道:“你等是何人,敢造次要見太尉。”兩邊虞候喝道:“低聲!”宋江卻躬身不起。船頭上吳用道:“暫請太尉到岸上,自有商量的事。”客帳司道:“休胡說!太尉是朝廷命臣,如何與你商量!”宋江立起身來道:“太尉不肯相見,只怕孩兒們驚了太尉。”

朱仝把槍上小號旗只一招動,岸下花榮、秦明、徐寧、呼延灼引出軍馬,一齊搭上弓箭,都到河沿,擺列在岸上。那船上梢公都驚得鑽入船艙里去了。客帳司等人慌了,只得入去稟覆。宿太尉只得出到船頭坐定。宋江又躬拜唱喏,道:“宋江等不敢造次。”宿太尉道:“義士何故如此邀截船隻?”宋江道:“某等怎敢邀截太尉?只欲求太尉上岸,別有稟覆。”宿太尉道:“我今特奉聖旨,自去西嶽降香,與義士有何商議?朝廷大臣如何輕易登岸!”船頭上吳用道:“太尉若不肯時,只怕下面伴當亦不相容。”

李應把號槍一招,李俊、張順、楊春,一齊撐出船來。宿太尉看見,大驚。李俊,張順晃晃挈出尖刀在手,早跳過船來;手起,先把兩個虞候丟下水裡去。宋江忙喝道:“休得胡做,驚了貴人!”李俊、張順撲通地跳下水去,早把這兩虞候又送上船來;自己兩個也便托地又跳上船來。嚇得宿太尉魂不著體。宋江、吳用一齊喝道:“孩兒們且退去!休驚著貴人!我等慢慢地請太尉登岸。”宿太尉道:“義士有甚事,就此說不妨。”宋江、吳用道:“這裡不是話說處,謹請太尉到山寨告稟,並無損害之心;若懷此念,西嶽神靈誅滅!”到此時候,不容太尉不上岸,宿太尉只得離船上岸。

眾人在樹林裡牽出一匹馬來,扶策太尉上馬。太尉不得已隨眾同行。宋江、吳用,先叫花榮、秦明、陪奉太尉上山。宋江、吳用,也上了馬,分付教把船上一應人等並御香、祭物、金鈴吊掛,齊齊收拾上山;只留下李俊、張順,帶領一百餘人看船。一行眾頭領都到山上。宋江、吳用,下馬入寨,把宿太尉扶在聚義廳上當中坐定,兩邊眾頭領拔刀侍立。宋江獨自下了四拜,跪在面前,告稟道:“宋江原是鄆城小吏,為被官所逼,不得已哨聚山林,權借梁山泊避難,專等朝廷招安,與國家出力。今有兩個兄弟,無事被賀太守生事陷害,下在牢里。欲借太尉御香、儀從並金鈴吊掛去賺華州,事畢並還,於太尉身上並無侵犯。乞太尉鈞監。”宿太尉道:“不爭你將了御香等物去,明日事露,須連累下官!”宋江道:“太尉回京,都推在宋江身上便是了。”宿太尉看了那一班模樣,怎地推託得?只得應允了。

宋江執盞擎杯,設筵拜謝;就把太尉帶來的人穿的衣服都借穿了;於小嘍羅內,還揀一個俊俏的,剃了髭鬚,穿了太尉的衣服,扮作宿元景;宋江,吳用,扮作客帳司;解珍、解寶、楊雄、石秀,扮作虞候;小嘍羅都是紫衫銀帶。執著旌節、旗幡、儀杖、法物,擎抬了御香、祭禮、金鈴吊掛;花榮、徐寧、朱仝、李應,扮作四個衛兵。朱武、陳達、楊春,款住太尉並跟隨一應人等,置酒管待;卻教秦明、呼延灼,引一隊人馬,林沖,楊志,引一隊人馬,分作兩路取城;教武松先去西嶽門下伺候,只聽號起行事。

話休絮繁。且說一行人等,離了山寨,逕到河口下船而行,不去報與華州太守,一逕奔西嶽廟來。戴宗先去報知雲台觀主並廟裡職事人等。直到船邊,迎接上岸。香花燈燭,幢寶蓋,擺列在前;先請御香上了香亭,廟裡人夫扛抬了,導吊金鈴吊掛前行。觀主拜見了太尉。吳學究道:“太尉一路染病不快,且把暖轎來。”左右人等扶策太尉上轎,逕到岳廟官廳內歇下。客帳司吳學究對觀主道:“這是特奉聖,捧御香、金鈴吊掛來與聖帝供養;緣何本州官員輕慢,不來迎接?”觀主答道:“已使人去報了。敢是便到。”說猶未了,本州先使一員推官,帶領做公的五七十人,將著酒果,來見太尉。

原來那小嘍羅,雖然模樣相似,卻語言發放不得;因此只教妝做染病,把靠褥圍定在床上坐。推官一眼看那來的旗節、門旗、牙仗等物都是內府製造出的,如何不信。客帳司匆匆入去稟覆了兩遭,卻引推官入去,遠遠地階下參拜了,見那太尉只把手指,並不聽得說甚麽。客帳司直走下來,埋怨推官道:“太尉是天子前近幸大臣,不辭千里之遙,特奉聖旨到此降香,不想於路染病未痊;本州眾管,如何不來遠接!”推官答道:“前路官司雖有文書到州,不見近報,因此有失迎迓,不期太尉先到廟裡。本是太守便來,奈緣少華賊人糾合梁山泊強盜要打城池,每日在彼堤防;以此不敢擅離,特差小官先來貢獻酒禮。太守隨後便來參見。”客帳司:“太尉涓滴不飲,只叫太守快來商議行禮。”推官隨即教取酒來,與客帳司親隨人把盞了。

客帳司又入去稟一遭,請了鑰匙出來,引著推官去開了鎖,就香帛袋中取出那御賜金鈴吊掛來,把條竹竿叉起,叫推官仔細自看。果然好一對金鈴吊掛!乃是東京內府高手匠做成的,渾是七寶珍珠嵌造,中間點著碗紅紗燈籠,乃是聖帝殿上正中掛的;不是內府降來,民間如何做得?客帳司叫推官看了,再收入櫃匣內鎖了;又將出中書省許多公文付與推官;便叫太守快來商議揀日祭祀。推官和眾多做公的都見了許多物件文憑,便辭了客帳司,逕回到華州府里來報賀太守。

卻說宋江暗暗地喝采道:“這廝雖奸猾,也騙得他眼花心亂了!”此時武松己在廟門下了;吳學究又使石秀藏了尖刀,也來廟門下相幫武松行事;卻又換戴宗扮虞候。雲台觀主進獻素齋,一面教執事人等安排鋪陳岳廟。宋江閒步看那西嶽廟時,果然是蓋造得好;殿宇非凡,真乃人間天上!宋江看了一回,回至官廳前。門上報導:“賀太守來也。”宋江便叫花榮、徐寧、朱仝、李應,四個衛兵,各執著器械,分列在兩旁;解珍,解寶,楊雄,戴宗,各藏暗器,侍立在左右。

卻說賀太守將領三百餘人,來到廟前下馬,簇擁入來。客帳司吳學究、宋江,見賀太守帶著三百餘人,都是帶刀公吏人等入來。客帳司喝道:“朝廷貴人在此,閒雜人不許近前!”眾人立住了腳,賀太守獨自進前來拜見。客帳司道:“太尉教請太守入來廝見。”賀太守入到官廳前,望著小嘍羅拜。客帳司道:“太守,你知罪麽?”太守道:“賀某不知太尉到來,伏乞恕罪!”客帳司道:“太尉奉敕到此西嶽降香,如何不來遠接?”太守答道:“不曾有近報到州,有失迎迓。”吳學究喝聲“拿下”。解珍、解寶弟兄兩個颼地掣出短刀,一腳把賀太守踢翻,便割了頭。宋江喝道:“兄弟們動手!”早把那跟來的人,三百餘個,驚得呆了,正走不動,花榮等一齊向前,把那一干人運算元般都倒在地下;有一半搶出廟門下,武松、石秀,舞刀殺將入來,小嘍羅四下趕殺,三百餘人不剩一個回去;續後到廟來的都被張順、李俊殺了。宋江急叫收了御香吊掛下船;都趕到華州時,早見城中兩路火起;一齊殺將入來,先去牢中救了史進,魯智深;就打開庫藏,取了財帛,裝載上車。魯智深逕奔後堂,取了戒刀,禪杖。玉嬌枝早已投井而死。

眾人離了華州,上船回到少華山上,都來拜見宿太尉,納還御香、金鈴吊掛、旌旗,門旗、儀仗等物,拜謝了太尉恩相。宋江教取一盤金銀相送太尉;隨從人等,不分高低,都與了金銀;就山寨里做了個送路筵席,謝承太尉。

眾頭領直送下山,到河口交割了一應什物船隻,一些不少,還了原來的人等。宋江謝別了宿太尉,回到少華山上,便與四籌好漢商議收拾山寨錢糧,放火燒了寨柵。一行人等,軍馬糧草,都望梁山泊來。王義自齎發盤纏投奔別處不題。

且說宿太尉下船來華州城中,已知梁山泊賊人殺死軍兵人馬,劫了府庫錢糧;城中殺死軍校一百餘人,馬匹盡皆擄去;西嶽廟中又殺了許多人性命;便叫本州推官動文書申達中書省起奏,都做“宋江在途中劫了御香、吊掛;因此賺知府到廟,殺害性命。”宿太尉到廟裡焚了御香,把這金鈴吊掛分付與了雲台觀主,星夜急急自回京師奏知此事,不在話下。

再說宋江救史進,魯智深,帶了少華山四個好漢,仍舊作三隊分人馬,回梁山泊來;所過州縣,秋毫無犯。先使戴宗前來上山報知。晁蓋並眾頭領下山迎接宋江等一同到山寨里聚義廳上,都相見已罷,一面做慶喜筵席。次日,史進、朱武、陳達、楊春,各以己財做筵宴,拜謝晁,宋二公。酒席間,晁蓋說道:“我有一事,為是公明賢弟連日不在山寨,只得權時擱起;昨日又是四位兄弟新到,不好便說出來。三日前,有朱貴上山報說:‘徐州沛縣芒碭山中,新有一夥強人,聚集著三千人馬。為頭一個先生,姓樊,名瑞,綽號“混世魔王”;能呼風喚雨,用兵如神。手下兩個副將:一個姓項,名充,綽號“八臂哪吒”,能仗一麵團牌,牌上插飛刀二十四把,百步取人,無有不中,手中仗一條鐵標槍;又有一個姓李,名袞,綽號“飛天大聖”,也使一麵團牌,牌上插標槍二十四根,亦能百步取人,無有不中,手中使一口寶劍。這三個結為兄弟,占住芒碭山,打家劫舍。三個商量了,要來吞併我梁山泊大寨。’”宋江聽了,大怒道:“這賊怎敢如此無禮!小弟便再下山走一遭!”只見九紋龍史進便起身道:“小弟等四個初到大寨,無半米之功,情願引本部人馬前去收捕這伙強人!”宋江大喜。當下史進點起本部人馬,與朱武,陳達,楊春都披掛了,來辭宋江下山,把船渡過金沙灘,上路逕奔芒碭山來。

三日之內,早望見那座山。史進嘆口氣,問朱武道:“這裡正不知何處是昔日漢高祖斬蛇起義之處!”朱武等三人也大家嘆口氣。不一時,來到山下,早有伏路小嘍羅上山報知。且說史進把少華山帶來的人馬一字擺開,自己全身披掛,騎一匹火炭赤馬,當先出陣,手中橫著三尖取兩刃刀;背後三個頭領便是朱武、陳達、楊春。四個好漢,勒馬陣前,望不多時,只見芒碭山上飛下一彪人馬來,當先兩個好漢:為頭馬上便是徐州沛縣人,姓項,名充!果然使一麵團牌,背插飛刀二十四把;右手仗條標槍;後面打著一面認軍旗,上書“八臂哪吒”四個大字。次後那個便是邳縣人,姓李名袞!果然也使一麵團牌,背插二十四把標槍;左手把牌,右手仗劍;後面打著“飛天大聖”四個大字。小嘍羅篩起鑼來,兩個好漢舞動團牌,一齊上,直滾入陣來。史進等攔當不住,後軍先走。史進前面抵敵,朱武等中軍吶喊,退三四十里。史進險些兒中了飛刀;楊春轉身得遲,被一飛刀,戰馬著傷,棄了馬,逃命而走。史進點軍,折了一半,和朱武等商議,欲要差人回梁山泊求援。

正憂疑之間,只見軍士來報:“北邊大路上塵頭起處,約有二千軍馬到來!”史進等上馬望時,卻是梁山泊旗號,當先馬上兩員上將:一個是小李廣花榮,一個是金槍手徐寧。史進接著,備說項充、李袞,蠻牌滾動,軍馬遮攔不住。花榮道:“宋公明哥哥見兄長來了,放心不下,好生懊悔,特差我兩個到來幫助。”史進等大喜,合兵一處下寨。次日天曉,正欲起兵對敵,軍士又報:“北邊大路上又有軍馬到來!”花榮、徐寧、史進,一齊上馬望時,卻是宋公明親自和軍師吳學究、公孫勝、柴進,朱仝、呼延灼、穆弘、孫立、黃信、呂方、郭盛,帶領三千人馬來到。史進備說項充、李袞飛刀標槍滾牌難近,折了人馬一事。宋江大驚。吳用道:“且把軍馬紮下寨柵,別作商議。”宋江性急,便要起兵剿捕,直到山下。此時天色已晚,望見芒碭山下都是青色燈籠。公孫勝看了,便道:“此寨中青色燈籠便是會行妖法之人在內。我等且把軍馬退去,來日貧道獻一個陣法,要捉些二人。”宋江大喜,傳令教軍馬且退二十里,扎住營寨。次日清晨,公孫勝獻出這個陣法,有分教:魔王拱手上梁山,神將傾心歸水泊。畢竟公孫勝獻出什麽陣法,且聽下回分解。

賞析

《水滸》中梁山諸人造反後,官府派軍隊一再進剿,而且一次比一次規模大,統帥的軍官級別越來越高,可結果一樣,都落敗而去。

如果說晁蓋剛剛劫了生辰綱,上了梁山後,濟州府尹派團練使黃安帶領千人——出動的僅僅是地方武裝,第一次攻打梁山,翦羽而歸,是因為視梁山等人為普通打家劫舍的草寇,犯了輕敵的兵家大忌。後來朝廷逐步重視梁山的危害,進剿的力度加大,會巫術的高廉落敗後,高太尉大興三路兵,從大宋王朝的轄區內調撥精兵良將,並讓名將之後呼延灼拜下連環陣,照樣敗北;最後高太尉親任兵馬大元帥,徵調河南河北、上黨太原、京北弘農、穎州汝南、中山安平、江夏零陵、雲中雁門、隴西漢陽、琅琊彭城、清河天水等十路節度使各率一萬兵,會剿梁山泊,此時已是集大宋政府各地部隊之精銳,大舉進剿,可結局仍然慘敗,“齊聲喚,前頭捉了高太尉。”“不周山下紅旗亂。”梁山好漢們取得了一次又一次反圍剿的偉大勝利。

與官軍的無能相反,真正讓梁山泊焦頭爛額的竟然是民團,——套用中學歷史課本的說法,給起義軍添大麻煩的是當地地主武裝。

和梁山毗鄰、一個小小的祝家莊,就使宋公明三次興兵,前兩次不但沒有搞定,還讓許多大將被人俘虜,最後離間了祝、李、扈三家,使用了連環計,讓反水的登州府軍分區司令員孫立假裝前來幫助祝家,才最後攻陷了祝家莊。

攻打曾頭市時,曾氏五兄弟加上一個家庭教師史文恭就讓梁山好漢們紛紛落敗,連梁山首義的領導人、梁山群雄名義上的最高領袖晁天王也中箭身亡。

和官府那幫吃乾飯的混蛋們比較,這些自籌錢糧、自練兵馬的民團戰鬥力太強了。原因何在?

原因之一是攻守之勢異也。打祝家莊、打曾頭市,梁山泊部隊是攻,民團是守,強龍對地頭蛇當然花的力氣要更大。而官軍進攻梁山泊則是攻,此時的梁山部隊是守。但這不是主要原因,三山的義軍合兵打青州,也是主動出擊,照樣取得了勝利。我認為民團比官軍戰鬥力強最重要的原因是不同的管理體制和激勵機制。

有宋一代,國富而兵弱是出名的,不但在大遼和後來的大金面前屢戰屢敗,連地處西北一隅的西夏都敢侵掠大宋疆域。中國曆朝歷代,恐怕沒有比大宋朝更窩囊的了。

錢穆先生在《中國歷代政製得失》中說過,宋代是因養兵而亡國的。養兵本是為了護國,最後走向了其反面,這恐怕是太祖皇帝沒有想到的。一個殿前檢點(羽林軍頭目)趙匡胤發動兵變,就能黃炮加身,好比非洲一些小國,一個少校銜的總統府警衛隊長,就敢趕下總統自己做。趙匡胤深知武將坐大之禍,杯酒釋了兵權,在文官地位持續提高的同時,武將地位較低。宋代軍隊分禁軍、廂軍兩類,基本上都是募兵即職業兵,從少小當兵到60歲退伍,這樣的兵還有什麼戰鬥力?另外一種兵就是配軍,像武松、宋江、楊志這樣犯了罪的人,刺了字進軍隊服役。這樣的兵鬧不好像牧野之戰的紂王部隊一樣,給你來個反戈一擊。廂軍就是些雜七雜八的地方部隊,他們並不歸軍事首領統帥,而是由當地的文官如知府管理,——而文官是流官,常常調換的。平時不修戰備,純幹些地方的建設項目,如蘇東坡至杭州時,浚西湖修蘇堤的主力是當地的廂兵,有些地方部隊還經商,如《水滸》中的張團練就是“快活林”的後台老闆。這樣的部隊,只有到了戰時,才臨時徵調稍加訓練就上前線,能有什麼戰鬥力?而且這些臨時徵調的地方部隊,其統帥並非平時朝夕相處的將領,也是臨時選拔的。如《水滸》五十四回,高太尉集合了一些兵馬準備去剿梁山,臨時找了呼延灼做兵馬指揮使,“(呼延灼)火急收拾了頭盔衣甲、鞍馬器械,帶領三十人從人一同使命,離了汝寧州,星夜赴京。”呼延到了東京後,又臨時找了韓、彭二人做先鋒。這樣將不知兵、兵不知將,如何能打仗?呼延帶去打梁山的數萬部隊,恐怕只有從汝寧帶過去的那個三十人的警衛排真心聽他的話。

禁軍是從各地選拔,拱衛京師的,戰鬥力稍稍強一些,但開國日久,這些模範部隊的戰鬥力也下降了。——就如唐代的神策軍、滿清的八旗一樣,最後徒有其名。因為禁軍在皇帝身邊,他更不敢長期讓能幹的軍事將領統帥,大多交給高俅這樣只會哄皇帝開心的弄臣管理。對付梁山這樣的造反者,也只能多用各州廂兵,不敢輕易勞動禁軍,因為如果京師空虛,北面大遼南下如何辦?

中國從秦始皇郡縣天下後,真正的封建已經消亡。封建社會才是家中有家,國這個大家中有無數小家。國王對各地割據的貴族內部事務並不多加干涉,碰到外敵就像周幽王遭遇狄戎入侵一樣,用烽火召集各地諸侯來擒王。各地諸侯自己養兵,自己保衛自己,自然積極性很高,部隊也有戰鬥力。但這樣做最大的害處就是諸侯擁兵自重,不把老大放在眼裡,像楚子那樣,“吾有弊甲,欲觀中原之政。”後代的皇權社會,皇帝老兒最大的擔憂是武將擁兵自重,因此處心積慮地削弱軍事將領對部隊的影響。——宋代和明代這方面做得最徹底,宋、明皇帝恨不得天下幾百萬兵卒只聽皇帝一個人的,而不受制於任何一個將軍,——管他是岳飛、還是戚繼光或者袁宗煥。三人的悲劇也是源於此。既希望平時將兵分離,又希望打仗時將兵一體,英勇善戰。這怎么可能呢?只有現代民主社會,真正做到軍隊國家化,文人統軍、武人治軍既能避免軍人干政,又能保證常備軍的戰鬥力。所以在皇帝用文官不斷干預軍事,不斷折騰武將時,軍隊人數再龐大,如宋代一百多萬,明代決不少於這個數字,在胡人和流寇的攻擊下,一潰千里。就如那些去打梁山的官軍一樣,兵不知道為何而戰,為誰而戰,眼裡也沒有軍事統帥,臨時抽調的將領也心裡不平,受制於高俅那樣的人,打不好還要當替罪羊,誰願意死心塌地地打仗?

和官軍正好相反,民團有具體的戰鬥目的。——就是保護自己的莊園,保護自己的家。無論是祝家莊還是曾頭市,他們厲兵秣馬、修建壕壘的目的明確,抵抗那些動不動就來“借糧”,實則是燒殺搶掠的梁山人。這些人世代聚族而居,同聲共氣,一榮俱榮,一損俱損。練兵的目的明確,練兵的方法、防禦的模式也很有針對性。他們不像官軍那樣,中間有無數的層級,決策者和戰鬥人員之間隔膜重重,信息不暢。這些民團的將兵之間,或親戚、或世交、或師生,因此這樣的民團,最小的成本能產生最大的效益。

儘管秦漢以後,割據減弱。但各地的莊園主,還是喜歡訓練民團,為什麼呢?因為他們對官軍,即自己納稅養起來的政府軍極度不信任。時遷上《水滸》之前,偷了祝家莊一隻雞,引發了三打祝家莊。實際上有沒有時遷的小偷小摸,梁山和祝家為代表的當地豪強矛盾是不可避免的,宋江要生存,要四處“借糧”,自然不會放過梁山門前的富裕莊園;而對於這些盜寇,祝家莊需要自保。在梁山和祝家的戰鬥中,我們看不到官軍的影子,這些靠百姓養活的軍隊任憑祝家用自己糧、養自己的民團來抗擊強盜。祝家在戰端開始前,已經對官府沒抱多大的希望,他尋求的是和李家莊、扈家莊的聯盟互助。如果硬要說官軍在三打祝家莊中起什麼作用,相反是有利於梁山的。登州提轄孫立投靠梁山後,利用當時的通訊不便以及師兄弟欒廷玉對自己的信任,假裝職務調動來協防祝家莊,從而賺開了祝家莊的大門。——這極具戲劇意義的情節恰是對官軍作用的反諷。

在封建和民主社會之間,皇權制實質上是個很糟糕的政體。封建社會是責任分解,用許倬雲先生的話來說,就是總公司給各子公司極大的自主權,你自己練兵保護自己,只要別造董事長的反就行了。而現在民主社會,所有的股民買了股票,給你交了稅,別的事情就不用再管了,自然政府有義務來保證社會穩定、保護國家不受侵犯。可是皇權社會裡,老百姓已經支付了用於防衛的費用,即皇糧國稅,官軍並不能履行相應的義務,大的戰端一開,各地的老百姓還得自己保護自己。你讓官軍打仗,他們會像明末那樣,一次次為遼東戰事臨時加稅,就好比你交稅已經包括義務教育支出,可修學校還讓你臨時集資一樣不合理。老百姓明明知道這種雙重支付不合理,但為了自己的安寧,還是選擇自己掏錢保衛自己,如祝家莊、曾頭市,他們這樣花錢至少能看到錢化在哪裡,看到花錢所起的直接效果。

其實,在中國由於皇權社會管理之混亂,效率之底下,官軍的戰鬥力很多時候都不如“家軍”——即民團。李闖能一鼓作氣攻進北京,南退後卻處處陷入地主武裝的進攻,最後在九宮山喪於民團之手。滿清鐵騎由吳三桂迎入關內,打敗李闖,可打了江南,柔弱之江南遺民處處毀家抗爭。到了鹹同之世,八旗、綠營等政府軍一塌糊塗,翦除洪楊、廓清東南的依然是曾、左、李等人的民團。

面對官軍不如民團的歷史怪圈,不僅要問:花費無數公帑,養兵乾什麼?

回評

俗本寫魯智深救史進一段,鄙惡至不可讀,每私怪耐庵,胡為亦有如是敗筆;及得古本,始服原文之妙如此。吾因嘆文章生於吾一日之心,而求傳於世人百年之手。夫一日之心,世人未必知,而百年之手,吾又不得奪,當斯之際,文章又不能言,改竄一惟所命,如俗本《水滸》者,真可為之流涕嗚咽者也!

渭河攔截一段,先寫朱仝、李應執槍立宋江後,宋江立吳用後,吳用立船頭,作一總提。然後分開兩幅:一幅寫吳用與客帳司問答,一轉,轉出宋江;宋江一轉,轉出朱仝;朱仝一轉,轉出岸上花榮、秦明、徐寧、呼延灼,是一樣聲勢。一幅寫宋江與太尉問答,一轉,轉出吳用;吳用一轉,轉出李應;李應一轉,轉出河裡李俊、張順、楊春,是一樣聲勢。然後又以第三幅宋江、吳用一齊發作,以總結之,章法又齊整,又變化,真非草草之筆。

極寫華州太守狡獪者,所以補寫史進、魯達兩番行刺不成之故也。然讀之殊無補寫之跡,而自令人想見其時其事。蓋以不補為補,又補寫之一法也。

史進芒碭一嘆,亦暗用阮籍“時無英雄”故事,可謂深表大郎之至矣。

若夫蠻牌之敗,只是文章交卸之法,不得以此為大郎借也。