簡介

利川小曲,曲藝曲種。曾流行於湖北利川的茶興、南坪一帶。現知曲牌有《龍抬頭》、《龍擺尾》、《垛子》、《銀紐絲》等近三十個,聯曲體,有坐唱和走唱兩種形式,坐唱由兩人分擊鼓、板演唱。

傳統曲目《打王永》、《十二月》、《罵保長》等短篇。這一曲種於解放前已湮沒,解放後經發掘,並於1972年採用其形式編創了《書記三住青松塝》等新曲目。

曲種簡介

坐唱

坐唱利川小曲原名雅曲、曲兒或茶興曲,明末清初以後,在利川一帶十分流行,其顯著特徵是土生土長的曲種。與其他曲藝相比,利川小曲在表演形式、文學特點、音樂特點、伴奏及樂器等方面都有自己的特色。

如利川小曲在塑造人物形象時,有3個顯著特點:

一是通常以敘事方式來完成人物形象的塑造;

二是抓住具有典型意義的細節來刻畫人物的性格特徵;

三是有的段子十分注意描述人物內心活動,表達細膩的內心情緒。

利川小曲具有獨特的民族性和地域性,使其具有珍貴的民族研究價值。

利川小曲,流傳於鄂西利川縣的南坪、野茶一帶,是一種鮮為人知的民間小曲。直至1972年,利川縣文藝幹部李源道因一個偶然的機會通過民辦教師、業餘文藝骨幹袁少卿“哼小調”才發現了這種殘存民間的小曲。經過挖掘搶救,才得以傳承。利川小曲曲調優美,風趣活躍,表現力強。挖掘發現之後,藝人們利用其傳統唱式的部分曲牌,創作了一個反映老幹部深入基層,帶領人民民眾改變山區落後面貌的新曲目《書記三住青松塝》。它以濃郁的鄉土氣息、鮮明的地方色彩和獨特的藝術風格,引起了人們的興趣並博得好評。

1973年春,湖北省、地、縣各文化部門派專人,對這種新發現的小曲進行調查,聽取這一殘存小曲唯一繼承人袁少卿的口述,並將其所唱曲牌錄音,根據錄音整理出《龍抬頭》、《龍擺尾》、《銀紐絲》、《垛子》、《喊板》等曲牌24個。經過較為系統的整理、鑑別,它的主要唱腔曲牌結構、性能、音樂以及曲牌名稱,都不同於一般民歌,帶有絲弦小曲的鮮明特點。

利川小曲曾有過一些取材於打抱不平、宣傳因果報應的曲目,如《打王永》、《讀官學》、《打土匪》、《罵保長》,但這些曲目在當地演唱均未能傳承。因此,利川小曲只有殘存的部分曲牌,而沒有完整的曲目。50年代初,袁少卿曾利用這種小曲的部分曲牌,排演過《勸夫參軍》、《裁縫偷布》、《賣豬》等新曲目。為了適應表現新內容的需要,袁少卿曾對傳統曲牌進行某些加工整理,並吸收當地的民間音樂素材及片斷,豐富了原有唱腔,增強了它的表現能力,使這種瀕臨絕響的小曲得以倖存。

1972年12月,李源道、潘順福根據業餘作者劉漢臣所寫的表演唱《書記三住王家莊》改編成利川小曲《書記三住青松塝》。李源道在演唱此節目時,又對其唱腔進行了潤色加工。1973年元月,這個作品參加了恩施地區專業劇團創作節目匯演,被評為優秀節目向各縣推廣。1975年6月,該曲目赴省城演出,同年參加赴京曲藝調演。這種鮮為人知的小曲,才得以重放光彩。

利川小曲源於何地,現無確考,但它與當地姊妹藝術之間的聯繫非常緊密。即使它源於外鄉,在長期的流傳過程中,也必然會從當地民間藝術中汲取營養,使之更適合當地人的審美情趣。利川小曲中的[掛板頭],就是這樣的產物。在這個曲牌中占有重要地位的說白,就是吸收和借鑑了當地民間說唱“碎嘴子”與“蓮花落”等演唱形式的結果,而它的唱腔部分則與流傳於當地的民歌《五更》及“竹琴”中的[四平],有一些共同因素。

利川小曲中的另一支曲牌[三腳凳],也與鄂西山歌中的“三聲子”、“減聲子”等三句結構的山歌有某種親緣關係。而這類歌曲,在長期的流傳過程中,它的風格特色,業已從屬於利川小曲,並且成為利川小曲音樂的一個有機組成部分,並具有鮮明的藝術特色:

結構嚴謹,跌宕起伏。利川小曲結構和程式一般是以“龍抬頭”啟腔後,接著就進入了敘事性主體部分,常用“學生歌”、“銀紐絲”、“慢垛”、“喊板”、“三條腿”等曲牌展開故事情節,提示矛盾衝突,表現人物性格。中間夾有“說白”或“韻白”,“數板”或“喊板”,以說代唱或以唱代說,顯得緊湊、明快,與“學生歌”、“銀紐絲”等曲牌的思想情緒和音樂氣氛形成強烈對比。這樣間雜錯落,跌宕起伏,引人入勝。

句式靈活,富於變化。“利川小曲”以五字句、七字句為基本句式,但可以根據內容的需要可以有所突破,可加襯字、墊句、嵌句。第一句末了的一節多為“三字句”。這樣長短句交錯運用,顯得靈活自由,舒展得體。

音韻和諧,節奏感強。“利川小曲”繫上下結構的詩讚體,要求上句(奇句)的末一個字必須是仄聲,下句(偶句)的末一個字必須是平聲,便於上口、行腔。“奇句”也可以不押韻,只要做到“一三五不論”、“二四六分明”就可以了。一般是一韻到底。

民樂伴奏,道具簡便,演唱靈活。常用樂器是“梆鼓”(用竹做成長圓形,用棍擊打)、木魚(用夜合樹做成,用棍擊打)、挑板(用竹片做成,類似竹簡,它的上邊穿有銅錢,每邊三枚),再配以二胡、三弦、笛子、嘰吶子等民樂伴奏。

表演靈活,男女均可。表演比較靈活,分坐唱、站唱和走唱三種形式。以唱為主,輔以表演動作。可一人唱,眾人幫。“單曲”、“連曲”均可採用,一般以“連曲”為主。進入情節後,男女均可。

1985年,利川小曲作為一個地方曲種,被收入上海辭書出版社出版的《中國戲劇曲藝詞典》。

表演形式

《書記三住青松榜》

《書記三住青松榜》利川小曲的演唱形式靈活自由,可單檔,可雙檔,可坐唱,可走唱。走唱時,演員一般都都輔之以一定的表演動作。坐唱時,男演員左手執“三挑板”擊節,右手隨腔擊鼓加花,女演員則擊碟而歌。“利川小曲”的演出傳統方式有二:一為拉場子的“唱曲兒”,二為坐堂演出的“唱雅曲”。

藝人的傳承方式,有家族式的班子,也有師徒相授,但在建國以後,小曲的傳承班子,僅剩袁家班子的袁紹卿和聶家班子的聶成(現為民間藝術大師)等人。利川小曲的傳統曲目多為故事情節單一的短小曲目,如《駕保長》、《打王永》、《讀官學》等等,新曲目有《書記三住青松榜》等。

“利川小曲”曲牌豐富,現有39種55支,其中單曲34支,小調12支,鼓曲9支。曲目也非常豐富,現存的就有100多個,傳統曲目《盼闖王》、《怕字歌》等。

利川小曲也有獨特的伴奏樂器:三挑板、竹鼓、梆鼓、大筒琴、打琴等。

利川小曲現代演出方式有4種:一是準角色表演唱,二是群體性表演唱,三是雙人坐唱,四是小曲劇。

歷史淵源

從明末清初到解放前,利川小曲流傳400餘年,一直是利川人的精神食糧。利川民間藝人在長期的藝術實踐中,共創作利川小曲曲牌55支,傳統曲目20餘個。這些傳統曲目多取材於當地歷史故事或古代白話小說,主要反映民間疾苦,抨擊封建禮教、鞭撻社會腐敗,如《賈氏墜樓》、《鴉片歌》、《怕字歌》等曲目曾膾炙人口。

利川小曲

利川小曲在利川茶興一帶,利川小曲更是家喻戶曉,老少皆袁唱。其中民間藝人袁紹卿,其父袁大吉、祖父袁成洪、曾祖父明才、高祖袁興亮,都是唱小曲的高手。作為利川小曲的著名傳人,袁紹卿為利川小曲現代曲目的發展做出過重大貢獻。

從解放前夕到上世紀60年代末,利川小曲經歷了30年的沉淪。

1973年前後,《老楊三住青松塝》等現代新編曲目的出現,將利川小曲推向輝煌。當初,利川縣文藝宣傳隊幹部李源道受袁紹卿優美唱腔的感染,把利川小曲引入專業劇團演唱,並與同事潘順福合作創作《老楊三住青松塝》。此曲目通過對縣委書記楊志剛三次到青松塝蹲點的情節描寫,刻畫出一個生動的、得到廣大民眾擁護和愛戴的老幹部形象,從而歌頌了黨的領導幹部發揚艱苦奮鬥作風,帶領民眾建設社會主義的精神。

此曲於1975年5月赴京參加全國部分省市文藝匯演,在京城引起了轟動,被錄入電視,製成唱片。《解放軍文藝》就該劇發表評論員文章,《湖北文藝》、《長江文藝》對該劇進行了全文刊載,最後被人民文學出版社出版的曲藝專輯《爭奪》收集。隨後,文化部決定李源道等人留京,到各部隊、大學巡迴演出《老楊三住青松塝》。

此後,由潘順福創作的《丟卒保車》、冉貞元創作的《死愛面子活受罪》、黃汝家創作的《千里尋妻》等曲目,讓利川小曲在新時代大放異彩。

瀕危現狀

唱片

唱片然而,從上世紀90年代中期開始,利川小曲又開始“走下坡路”了。10多年來,人們聽不到利川小曲的聲音,更見不到新的曲目。

對利川小曲情有獨鐘的潘順福,談起利川小曲的現在和未來,不免憂心忡忡。

他分析利川小曲走到這步田地,從演員角度來看,除李源道外,目前真正能唱出原汁原味的利川小曲的人幾乎沒有了,特別是小舌音、小顫音無人唱得出彩;從觀眾角度來看,家家戶戶有電視,流行歌曲充斥城鄉,人們對利川小曲的需求幾乎為零。兩相結合,利川小曲已失去了生存的平台。

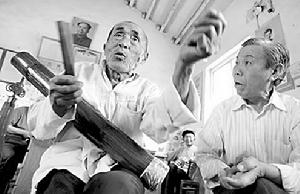

潘順福說,李源道今年已是73歲高齡的人了,後繼乏人讓利川小曲陷入困境。好在利川市政府和文化部門目前正在著手搶救和保護利川小曲,讓人看到了它的一線生機。

研究專家

研究利川小曲的專家之一:潘順福

傳承方式

傳統曲目

傳統曲目藝人的傳承方式,有家族式的班子,也有師徒相授,但在建國以後,小曲的傳承班子,僅剩袁家班子的袁紹卿和聶家班子的聶成等人。利川小曲曲牌豐富,現有39種55支,其中單曲34支,小調12支,鼓曲9支。曲目也非常豐富,現存的就有近百個,如傳統曲目《盼闖王》、《怕字歌》等。

1971年,利川市文工團運用這一民間曲種和表現形式,創作了《老楊三住青松》,該作參加在北京舉行的文藝匯演,獲得音樂和創作一等獎。後相繼創作《千里尋妻》、《丟卒保車》等曲目,迎來了利川小曲傳承發展的黃金時期。

長期研究利川小曲的專家潘順福說,利川小曲是土家族地區土生土長的藝術之花,是有別於其他任何民族或地區的曲藝形式。

利川小曲原名雅曲、曲兒或茶興曲,明末清初以後,在利川一帶十分流行,其顯著特徵是土生土長的曲種。與其他曲藝相比,利川小曲在表演形式、文學特點、音樂特點、伴奏及樂器等方面都有自己的特色。

如利川小曲在塑造人物形象時,有3個顯著特點:一是通常以敘事方式來完成人物形象的塑造;二是抓住具有典型意義的細節來刻畫人物的性格特徵;三是有的段子十分注意描述人物內心活動,表達細膩的內心情緒。

潘順福認為,利川小曲獨特的民族性和地域性,使其具有珍貴的民族研究價值。

利川小曲的表演形式分為唱雅曲和唱曲兒。民間儒雅之士興之所致便唱雅曲,窮困藝人靠賣唱餬口則唱曲兒,唱曲兒保持原生態唱法,飽含一個俗字。利川小曲雅俗共存的特徵,是其他曲種難以見到的現象,其表演形式的學術研究價值巨大。

另外,利川小曲在內容上具有突出的教育功能,且多用方言土語表述,道具樂器也很有特色。利川小曲猶如一座藝術富礦,飽含著土家藝術的特色,折射出土家藝術的魅力。

主要榮譽

民族文化

民族文化利川小曲被譽為利川民族文化“三絕”之一,是土家族地區非物質文化遺產的典型代表,發源於利川南坪、茶興一帶,流傳400餘年,現知曲牌55支,傳統曲目20多個,新編曲目40多個。它作為一個獨立的曲種,已被收入《中國戲曲曲藝詞典》。

利川小曲,又名“茶興小調”。流傳於恩施土家族苗族自治州利川縣的南坪、茶興一帶。據袁紹卿同志講,這一支小曲很早便在利川的南坪、茶興一帶流傳了。他的父親、祖父都喜愛唱曲,他現在所掌握的這些唱腔曲牌,就是他小時候跟他們學來的。

利川小曲的源流,雖無文字可考和藝人口碑可資借鑑,但我們在它殘存的部分唱腔曲牌的唱詞及牌名中仍可尋覓到它的一些“蛛絲馬跡”。“垛子”是伴隨利川小曲主要唱腔不可或缺的組成部分,它有一支垛子唱道:

盼闖王迎闖王,闖王來了不納糧,闖王打進北京去,梅山吊死崇楨皇。……

利川古屬施州土司之地。秦漢之後隸屬不常,或為郡或為州,或隸蜀、或隸楚、或隸黔。明洪武年間(公元1368年——1398年)劃入四川夔州。

明末李自成的部隊曾轉戰於此,攻打過夔州。在白帝城白帝廟內,明代的《吊何承先詩碑》較詳細地記載了明末李自成領導的一支農民起義軍攻打夔州的史料。我們從這個受到農民起義軍懲罰的官吏“功德”碑中,可以看到:“川東處處起干戈”、“血染瞿塘草色斑”的鬥爭風雲,以及農民起義軍的不不朽業績。

北宋詞家張昇在《離亭燕》中曾寫下了:“多少六朝興廢事,盡入漁樵閒話”的詩句,像農民起義這樣的的歷史事件,不可能不反映到民間藝術中來。人民民眾用他們喜聞樂見的藝術形式,歌頌農民自己的領袖,可說是很自然的事情了。

在利川小曲中,有一支叫做“太平年”的曲牌也頗引人注目。利川曾是農民起義軍征戰之地,並留有記其事的《太平塘摩崖題刻》。據考證,《太平塘摩崖題刻》為元末農民起義軍領袖徐壽輝部屬所留。題刻為依崖切石而成的碑碣,高寬各約五米。陰刻楷書“太平塘”二十厘米見方。

題刻所序云:“太平年”系農民起義軍建立政權後曾用”年號“(公元1365——1357)徐壽輝部將明玉珍據蜀,曾在利川建立忠路宣撫司等地方政權。……此地為通川要道,山上崖洞棋布,山下平坦開闊,農民起義軍曾屯兵于山洞,操練於平地。題刻據考是勝利後祈求太平而建立的標緻……

利川小曲中的“太平年”是否與此一歷史事件有關,有待進一步考證。從這些蛛絲馬跡中判斷,也許這支小曲在明末清初就已在民間傳唱了。至於這支小曲是產自本地還是來自外鄉,已無從稽考了。既使是來自外鄉,在長期的流傳過程中,也必然會受到當地民間藝術的影響,並從中吸取營養,不斷地豐富發展自己。

小曲中的“掛板頭”即可能是這種產物。在這個曲牌中占有十分重要地位的“說白”,很可能就是吸收和借鑑了當地“碎嘴子”(即“蓮花落”)的結果,而它唱腔部分則與流傳於鄂西一帶的民歌“五更”的音調有某些相似之處。

此外,“掛板頭”的唱腔還與流傳於當地的另一種說唱形式“竹琴”(即“漁鼓道情”的一種)中的“四平調”有某些親緣關係。

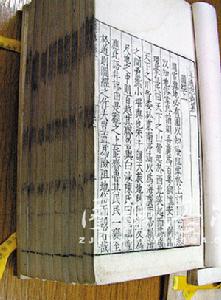

史料

史料絲弦小曲,一般都有“曲頭”、“垛子”、“曲尾”的牌名,它們共同構成了一個曲目的“頭”、“身”、“尾”。利川小曲也不例外,它的“龍抬頭”、“垛子”、“龍擺尾”、“鳳尾梭”(實則是“龍擺尾”的一種變體)這就這支小曲的“頭”、“身”、“尾”。也是利川小曲的代表性曲牌。

為了表達不同情緒,在利川小曲的[垛子]中,又衍變出了[垛板]與[快垛子]。在速度不同,行腔有別的各種“垛子”之間,又有其各式各自的紐帶相連線。除了由“龍抬頭”及其變體曲牌之外,還一部分與之穿插的“輔助性”曲牌。如[背宮]、[銀紐絲]、[學生調]、[敲金鐘]等等則來自“明清俗曲”。

利川小曲曾參加過北京曲藝調演,並已收入《中國曲藝音樂集成·湖北卷》 。

相關詞條

湖北各地非物質文化遺產名錄

| “非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。 |

湖北戲曲、曲藝知識盤點

| 湖北地方戲曲、曲藝種類繁多。地方戲中最具影響是漢劇、楚劇和荊河花鼓戲。說到地方曲藝:大鼓、漁鼓、三棒鼓,小曲、南曲、碟子曲,當陽扇子戲,恩施有揚琴,文曲數廣濟,善書說得巧,耍耍好稀奇…… |