簡介

湖北明清古民居建築博物館,是依照《文物保護法》"保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理"的文物工作方針,借鑑外省和三峽工程庫區地面文物建築集中搬遷復建保護方式的經驗,將湖北省境內湖北明清古民居建築博物館規劃圖分散於民間而具有重要的歷史、科學、藝術價值,原生態及周邊環境已遭破壞而缺乏保護手段的古民居文物建築及其構件經過規劃論證,實行集中搬遷復建,並配套建設相關景點,形成一個以保護湖北明清古民居遺產為依託,以保存傳承湖北風俗習慣為特徵,將遺產保護與休閒體驗相結合的新型旅遊景區。湖北明清古民居建築博物館,將為武漢市及周邊地區的中外旅遊者提供一個文物教育和文化休閒的特色場所,同時,也探索一條文物保護與利用相結合、使文物保護工作走可持續發展的道路。

湖北明清古民居建築博物館,擬搬遷名人故宅、富商豪宅、百姓民居、宗祠戲摟等30棟古民居建築至木蘭湖風景區復建,一期復建18棟古民居已經開工,對搬遷的古民居建築將按照原生態的建造理念進行復原設計,實行永久保護。並依據建築類型、文物特點和文化內涵等,分區建成風貌各異,相應成輝的文物景區。

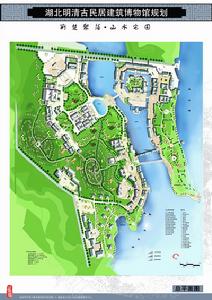

湖北明清古民居建築博物館規劃圖

湖北明清古民居建築博物館規劃圖建成後的湖北明清古民居建築博物館,將成為集"觀古宅藝術、賞民俗表演、食農家風味、遊園林景觀、習傳統技藝為一體",具有觀賞、體驗楚地先民生活習俗和場景,體現荊楚地域文化悠久歷史文化傳統,充分展示博大精深的民間古建築藝術魅力的園區,也為湖北省的人文旅遊打造了一個新品牌。

該項目經國家文物局批覆同意,省發改委會同省旅遊局批准項目可行性報告。項目建設選址於武漢市黃陂區木蘭湖,項目總投資1.5億元,至目前,已投入資金3000多萬元。該項目已於05年9月正式動工,07年6月對外試營業,07年10月正式對外開放。

功能分區

建成後的湖北明清古民居建築博物館將分為6大區域:

立面

立面1、主入口綜合接待區

西北角與湖濱路相連處為園區的主入口,其前區為一個以石牌坊為核心的集散廣場。廣場的東邊的道路一側是臨時停車帶。 主入口採取帶有八字牆的門屋形式,在主入口的東側為園區的序廳(遊客中心),使得遊人能夠在第一時間了解園區的概況;接待休閒中心,在此遊客可以放鬆身心,隔岸觀景;園區管理中心,方便園區的日常管理工作。主入口內側廣場設定照壁一座,從而在入口區域形成了牌坊、門屋、照壁的入口縱向序列。

2、東南園墅

緊鄰入口區的為東南園墅區,選擇十餘棟鄂東南代表性民居整體布局,形成村落。

以廖氏官堂為中心的聚落組團是進入園區後的第一個遷建民居組團。該組團主要是古民居的展覽區,在此遊人可以領略湖北各地民居的建築模型乃至實物構件。

村街緊鄰廖氏官堂的聚落組團,為線性布局,由一條青石鋪設的街道貫穿始終。主要用於農事工具、魚米之鄉農業發展歷史展示,也可以接納部分遊客住宿。

以陳獻甲宗祠為中心的聚落核心組團從前面組團穿過竹林後即可到達,規劃對陳獻甲宗祠及其周邊原生態環境進行重點復原,形成了具有原始風貌的村落。該區主要作為宗族文化的再現區,從文化遺產的角度向遊客重現中國傳統文化中的家族宗法制度。例如宗族大會、祭祖儀式以及大戶人家的日常生活片斷等表演活動。

鳥瞰

鳥瞰3、西部山寨

西部山寨主要集中了鄂西地區的遷建古建築,該區域劃分為兩個部分:鄂西北區域與鄂西南區域。

第一部分為緊鄰茶園的鄂西北建築群包括甘氏祠堂、山陝會館、報恩寺以及部分預留用地。該部分可以用作制茶、品茶之工藝展示和現場體驗。

第二部分為鄂西南的土苗山村,該部分以擺手堂這種土苗族特有的吊腳樓建築為中心,臨岸線呈線性布局,生活地再現土苗山村的特點,該部分可以安排土苗的民俗活動。

4、虹橋水街

該區位於基地東部的半島之上,通過虹橋和風雨廊橋分別與東南園墅區和西部山寨區相連。該區主要是為遊人提供互動參與娛樂的場所。主要由戲台觀演廣場、琴棋書畫館、古玩字畫街、茶館酒肆等部分組成。

鳥瞰

鳥瞰戲台廣場由屹立於水上的戲台和台階式觀演平台組成。戲台可以安排地方戲曲表演,如楚劇、黃梅戲、利川小曲等等,廣場上還可以舉辦周末狂歡、武當武術表演等大型活動,晚間還可以觀賞水幕電影。

琴棋書畫館區在虹橋的北面。琴棋書畫是中國古時文人所具備的基本素質,也是中國傳統文化的重要表現形式之一。遊人至此能夠切身感受陽春白雪般的儒雅氛圍。

古玩字畫街位於半島鄰街的一側,緊鄰東入口。古玩街以明清時期的街道為原型,以古董文物展示交易為內容。在街道兩側布置帶有濃郁傳統地方特色的古玩和字畫商鋪。在園區內建立一個規範的古董文物的交易市場,並以此為特色吸引八方來客。

茶館酒肆位於基地的東側,木蘭湖岸邊。在此遊人可以飲醇酒、品茗茶、觀湖景,體味在園區遊玩的餘韻。

博物館的東門安排在園區的東北角,與園區外部道路和碼頭相連。

5、古築遺構

露天構件廣場位於基地東南部半島的鱷魚背上。由於自然和人為的原因,很多古民居已經不復存在了,僅僅留下了部分的構件,例如柱礎、雕、門框等等。園區將這些殘缺的建築遺蹟搬遷至此,形成一個特色景區,展示構件之美的同時,也提醒人們要注意保護古建築遺產。

6、傳統民居研究中心

針對目前湖北省在傳統民居研究和保護方面己經取得的成就,並面臨更大規模的展開研究工作的狀況,在園區建立傳統民居的研究中心,通過與高等院校科研機構廣泛合作,在海內外聘請知名專家,定期召開研討會,走訪調查,匯聚資料、成果等多種方式,開展研究工作、加大保護力度。在國際國內民居研究中發揮影響力和推動作用。

景點設施布局

1、入口牌坊

主入口由牌坊、八字牆門屋、照壁、廣場構成了園區入口的空間轉換序列,引領遊人從現代的都市生活中逐步回到明清時代。

2、水車磨坊

水車位於東南園墅區和西部山寨區之間。作為古代勞動人民智慧的結晶,流水通過水車帶動與其相連的磨坊,將自然界的能量用於農業生產。水車在湖北省的農村地區分布很廣,因此在園區規劃中將其作為一個獨立的景點供遊人觀賞。

3、攬勝閣

攬勝閣位於基地偏南的丘陵頂上,與北部的弈亭遙遙相望。在整個園區的至高點設立一座亭閣,當遊人至此,明清古園盡收眼底,木蘭湖廣闊的水面也能一覽無餘。

4、風雨廊橋

風雨廊橋在鄂西區中甘氏宗祠的廣場旁。風雨橋是侗族等少數民族的一種典型的橋樑形式,一般位於村寨的入口處。風雨橋因其獨特的結構特點和功能作用受到世人的青睞。將風雨橋設立在西部山寨和古築遺構的連線處,既有實用功能,又可以作為景點供人欣賞。

5、擺手堂

擺手堂位於鄂西區內。擺手堂又稱為神堂,是土家人供奉祖先神位的地方。擺手舞是土家族原始的祭祀舞蹈。每年正月人們都要在擺手堂舉行祭祀活動,擺手舞是祭禮活動的主要內容。園區將擺手堂復建後,作為一種文化習俗景點。

6、水街

水街環繞整個民俗觀演區。湖北省被稱為千湖之省,境內湖泊眾多,水網發達。水街即根據湖北特色,寫仿江南水鄉,突出了山水相依,小橋流水人家的特色。

7、八卦石陣

八卦石陣相傳是三國時期諸葛孔明所創。距離湖北襄陽不遠的古隆中就是當年劉備三顧茅廬之處。景區的八卦石陣設於古築遺構之北部。八卦石陣以石頭、植物為素材,為遊園的兒童遊客營造一片屬於他們的天地。

8、遺構廣場

將這些殘缺的建築遺蹟搬遷至露天廣場上,形成一個展示柱礎、雕、門框等等古建築構件為特色的景點。

9、女媧雕像

女媧雕像聳立在基地東南半島的最南端。木蘭湖地區是巾幗英雄花木蘭的故里,而女媧是中華兒女的締造者,是一位值得每個炎黃子孫敬仰的女神。因此將女媧的雕像置於此處,就有了雙重的意義。

綠化布局

綠地苑囿主要是由建築聚落間綠化組團構成,主要有東南園墅中的竹苑聽雨,杏園秋聲,東南園墅與西部山寨的雲霧飄香,西部山寨的杉林鷺影,虹橋水街上的桃浪隱仙,古築遺構的柳煙春曉,丘陵上的青松迎客以及區域內部原有的植被區域構成。

竹苑聽雨:東南園墅內廖氏官堂組團和陳獻甲宗堂之間種植具有鄂東南代表性的植物--竹。

杏園秋聲:位於村街和陳獻甲宗堂組團之間的一片銀杏園。在秋高氣爽的時節,片片黃色的銀杏樹葉分外燦爛。

雲霧飄香:位於東南園墅與西部山寨過渡區域的一片雲霧茶園。春季採茶之時,滿園浸溢於雲霧之香中。

杉林鷺影:位於西部山寨和研究中心之間,主要植物為水杉。水杉樹可以吸引木蘭湖鳥島上的白鷺,增加園區的情趣。

桃浪隱仙:位於水街的內部。遊人至此,頓生身處世外桃源柳煙春曉:位於古築遺構之中,初春踏來,清風拂面,垂柳依依。

青松迎客:位於攬勝閣所處的丘陵處,充分利用原始植被,營造一個品格高遠素雅的松林。

旅遊項目策劃

湖北明清古民居建築博物館是以古民居保護為核心載體,以度假休閒旅遊、文化體驗旅遊為運作手段,融建築知識普及、建築文化教育、民俗娛樂為一體的綜合性景區。因此只有通過將休閒觀光與參與體驗有機的結合起來,才能達到社會效益、經濟效益和環境效益多贏的規劃設計目標。

1、古民居建築展示

古民居的保護是景區建設的核心價值理念,景區的旅遊突出傳統建築,向遊人展示古民居風采,加深遊人對中國傳統建築文化的認識,提高遊人保護古建築的意識。

東南園墅區的旅遊主題為古民居文化的展示。在東南園墅區內建立湖北民居的展示與解說系統,通過圖片、文字、模型、實物、多媒體技術等多種途徑向遊人傳達民居沿革、結構特點、風水環境等相關信息。

2、傳統宗族文化體驗

中華民族歷經了數千年的農業文明,形成了特色鮮明的以血緣關係為基礎的家族制度文化。祠堂作為家族活動的重要載體,是家族成員祭拜祖先、商議大事、大宴賓客的重要場所。因此,在祠堂中舉行祭祖儀式、宗族會議、捐資助學、大宴賓客等活動項目,可以使遊人在參觀與參與中了解家族制度和文化。

3、傳統制茶工藝體驗

茶文化是我國傳統文化的重要組成部分,而湖北是茶聖陸羽的故鄉,因此在湖北種茶、制茶、品茶有著悠久的歷史。結合現有的茶園,在東南園墅區和西部山寨區之間布置大面積的茶苑,使得遊人能夠親身參與種茶、摘茶、炒茶、最終還能觀賞茶藝表演和品嘗自己勞作所得的香茗。

4、水幕電影

水幕電影摒棄常用的白布、牆面,改用水幕作為投影載體,通過高壓水泵和水幕發生器將水高速噴出,霧化後形成"銀幕",再由專用放映機將影像投射出來。由於螢幕是透明水膜,因此在影像播放時有一種特殊光學效果,螢幕的視覺穿透性使畫面具有立體感,影片內容與水面巧妙地結合,扇形水幕與自然夜空融為一體,令觀眾有身臨其境之感,令人神往。水幕電影、音樂噴泉、藝術雷射、水中焰火等多種藝術元素的完美結合。那一束束炫目的雷射是由雷射控制系統編程控制的,發出多種多樣的圖案及色彩,照射在晶瑩透明的水膜上形成斑斕美麗的奇異效果。

5、民俗藝術表演

以古民居建築博物館為舞台,以湖北省古今有特色的民間藝術為主題,向遊人展示本地的特色民間藝術。

孝感夜嫁

夜嫁是孝感地區特有的一種嫁女風俗。為了更好保持新娘的貞操,當地人選擇在夜間行人稀少時出嫁,可以規避閒人窺轎的風險,因此新娘出嫁上轎的時間一般在二更天,到達新郎家時為四更天。

土家擺手舞

土家擺手舞是土家族原始的祭祀舞蹈,是土家人聚居的地方,有專門跳擺手舞的"擺手堂"。"擺手堂"又叫"神堂",是供奉祖先神位的地方。每年正月初三至十五之間,人們都要到這裡舉行祭祀活動,擺手舞是祭禮活動中的主要內容。擺手舞分"單擺"、"雙擺",舞蹈者隨領舞人的示意變換隊形和動作,在擺動規律上,絕大部分是順擺,俗稱"甩同邊手"。擺手舞的舞蹈動作多是土家生產、生活、征戰場面的再現。擺手舞的舞姿粗獷大方,剛勁有力,節奏鮮明。土家人用供品祭祀過祖宗之後就開始起舞,從天黑一直跳到天亮,有時甚至一連跳幾個通宵。

女兒會

女兒會原是土家族青年男女聚集在一起談情說愛的日子。過去土家女兒平素是不出門的,唯有這一天可以雲集於會,故稱"女兒會"。凡欲擇婿的女孩兒上穿滾有多道花邊且衣袖雙短又大的左襟大褂,下著八幅長裙,衣分多層,內長外短。以便讓人看到所有的好衣裳。趕會時,捎帶一些土產山貨,佯裝趕集售物,欲覓對象的男子擇身背空背簍,假裝購物,看中哪個姑娘,便上前"購物",若講不下來價錢,表明姑娘不答應,小伙子應知趣地走開;反之則表示姑娘有意相許,於是雙方退出鬧市,找一僻靜處自訂終身。

哭嫁

待嫁女兒哭嫁是恩施土家族古老獨特的婚俗。有嫁前半個月甚至幾個月就開始哭的,有婚前一日哭的;有一個人獨自哭的,也有姐妹、歌嫂、父母、親友陪哭的。哭的內容很多,一般哭祖宗之德、爹娘之恩、姐妹之誼、兄嫂之賢、故土之情等等,也有哭罵媒人的。解放後,哭嫁漸趨消亡,只有《哭嫁歌》等曲牌仍在嗩吶等吹奏樂中流傳下來。

6、地方曲藝表演

戲台位於虹橋水街區的中心位置。戲台以湖北鄉村的古戲台為依據仿建,成為遊人觀演的主要場所,在戲台廣場可以集中安排演出各種地方曲藝表演。

漢腔楚韻

漢調,舊名楚調,1914年正式定名為漢劇。漢劇是我國戲曲藝術最古老、最有影響的劇種之一,迄今已有300多年的歷史。漢劇的聲腔系統是由西皮、二黃結合而成,二者在明清時期隨著商人的流動薈萃欲九省通衢的漢口,互相交流影響,最終形成了融南北聲腔為一體的漢劇。

恩施揚琴

恩施揚琴又名"恩施絲弦",是湖北地方小曲中音樂性較強、表現力豐富的一個曲種,流行於鄂西的建始、鹹豐、利川、宣恩等地。

三棒鼓

三棒鼓又叫花鼓,利川的"柏陽大鼓",一人主唱,邊唱邊敲鑼打鼓,並有拋棒、拋叉、拋刀的動作二十多套。

旱龍船一是肩抗小龍舟,手提小鑼自敲自唱,二是拐杖上安置龍船自唱,過去民間藝人走村串戶,沿門乞討的表演形式。

7、武當武術

武當武術也叫"武當內家丹派劍術",作為道家修煉的一種功法,經過武當歷代道家的發明、創新流傳至今,成為民族武術繼承發展的一個重要支脈。武當武術近年來來在國家及社會各界的努力下,不斷地挖掘,目前發現的有:武當太極拳,太和拳、武當純陽拳、五遁陰陽八卦掌、太乙五行擒撲、天罡五行拳、松溪咫尺武當劍等。目前,武當武術已流傳到海內外,並成為人們養生保健、祛病延年的體育活動。