遺產信息

壯族織錦技藝

壯族織錦技藝遺產名稱:壯族織錦技藝

所屬性質:第一批國家級非物質文化遺產

遺產編號:Ⅷ—20

遺產類別:傳統手工技藝

申報日期:2006

申報人/申報單位:廣西壯族自治區靖西縣

遺產級別:國家

簡介

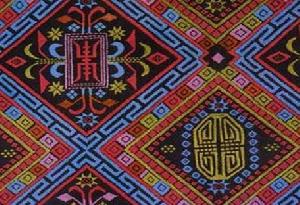

壯族是一個歷史悠久的民族,主要分布在我國的廣西地區。被譽為中國四大名錦之一的壯錦是廣西民族文化瑰寶,這種利用棉線或絲線編織而成的精美工藝品,圖案生動,結構嚴謹,色彩斑斕,充滿熱烈、開朗的民族格調,體現了壯族人民對美好生活的追求與嚮往。

壯錦是在裝有支撐系統、傳動裝置、分綜裝置和提花裝置的手工織機上,以棉紗為經,以各種彩色絲絨為緯,採用通經斷緯的方法巧妙交織而成的藝術品。

歷史溯源

壯族織錦技藝

壯族織錦技藝壯錦作為工藝美術織品,是壯族人民最精彩的文化創造之一,其歷史也非常悠久。據說,早在漢代,當地就已經產生了"細者宜暑,柔熟者可禦寒的“峒布”。新中國成立後,考古工作者在廣西羅泊灣漢墓的七號殘葬坑內發掘出土了數塊橘紅色回紋錦殘片,證實漢代廣西已有織錦技藝。

壯錦經歷了從單色到五彩斑斕,圖案花紋從簡單到繁複的發展變化。貴港羅泊灣漢墓出土的黑地桔紅回紋錦殘片,可看作是壯錦的濫觴。唐代,壯族的蕉布、竹子布、吉貝布、斑布、絲布等已成為宮廷貢品。

但真正能夠稱為“錦”的紡織品則出現於宋代。這一時期,壯族的紡織業進一步發展,除普通的布帛以外,還出現了絲、麻、絲棉交織的錦。宋代"白質方紋,佳麗厚重"的布,就是早期的壯錦。北宋元豐年間,呂大防在四川設蜀錦院,織錦四種之中,即有廣西錦(即壯錦),為上貢的錦帛之一,可見壯錦之名貴。據南宋范成大的《桂海虞衡志》記載,壯錦當時出產於廣西左右江,稱為“羰布”,其質“如中國線羅,上有遍地小方勝紋”。

到了明代,壯錦越來越流行,工藝也越來越精湛。明代萬曆年間,織有龍、鳳等花紋圖案的壯錦已成為朝廷的貢品。

明清時期,壯錦已發展到用多種色彩的絨線編織,使壯錦呈現出絢麗的色彩,雖仍為皇室貢品,但平民百姓亦可享用。當時,各州縣都有出產,“壯人愛采,凡衣裙巾被之屬,莫不取五色絨線雜以織,如花鳥狀”。“嫁奩,土錦被面決不可少,以本鄉人人能織故也。土錦以柳絨為之,配成五色,厚而耐久,價值五兩,未笄之女即學織”。壯錦不僅成了壯族人民日常生活中的用品和裝飾品,編織壯錦更是壯族婦女必不可少的“女紅”,壯錦是嫁妝中的不可或缺之物。

清末民初,壯錦開始衰落。歷經千餘年發展的壯錦有自成體系的三大種類、20多個品種和50多種圖案,以結實耐用、技藝精巧、圖案別致、花紋精美著稱。

傳說

蜘蛛與壯錦的傳說

據說宋代有一名叫達尼妹的壯族姑娘,看到蜘蛛網上的露珠在陽光照耀下閃爍著異彩,從中得到啟示,便用五光十色的絲線為緯,原色細紗為經,精心紡織而成。從此就產生了瑰麗的壯錦。當時的壯錦是用絲、麻、絲棉交織而成的。

仙女與壯錦的傳說

壯族織錦技藝——作品

壯族織錦技藝——作品關於壯錦的美麗,還有一個動人的故事。傳說,古時候,住在大山腳下的一位壯族老媽媽,與三個兒子相依為命。老媽媽是一位手藝精湛的織工。她織出了一幅壯錦,上面有房屋,有花園,有田地、果園、菜園和魚塘,還有雞鴨牛羊。一天,一陣大風,把壯錦卷向東方的天邊去了,原來是那裡的一群仙女拿壯錦做樣子去了。老媽媽先後派出了兩個年齡稍長的兒子出發去尋找壯錦,但他們都畏懼路途艱辛,拿著錢到城裡享福去了。

後來,老媽媽的三兒子,在大石馬的幫助下,越過火山和大海,找到了紅衣仙女,讓她還回壯錦。紅衣仙女正拿著老媽媽的壯錦樣子在織錦,老三趁機拿走了自己家的壯錦,騎馬回到老媽媽的身邊。老三回到家中,壯錦在陽光下漸漸地伸寬,變成了美麗的家園。但是,讓老三沒想到的是,仙女實在是太喜歡老媽媽的壯錦了,便偷偷在壯錦上繡下了自己的像,被老三帶回家中。於是老三就跟她結為夫妻,過上了幸福生活。

主要特點

壯錦圖案精巧,色彩絢麗,既是精美的工藝品,又具有很高的實用價值。壯錦以其花紋圖案別致,色澤鮮麗,堅固耐用,有濃厚的民族特色而馳名中外。壯族民間織錦品種有被面、床毯、背帶、掛包、檯布、圍裙、頭巾、衣服邊角飾等。

織造技術

壯族人民在長期的勞動中琢磨出了一整套壯錦織造技術。他們使用的是裝有支撐系統、傳動裝置、分綜裝置和提花裝置的手工織機,以棉紗為經,以各種彩色絲絨為緯,採用通經斷緯的方法巧妙交織而成的。

使用的傳統小木機,又稱竹籠機,機上設有“花籠”用以提織花紋圖案,用花籠起花為壯錦織機的最大特點。

壯錦色彩

"紅配綠,看不俗",這體現了壯族織錦藝人對壯錦配色的一些要求:既要艷麗奪目,還要經久耐看。壯族多喜重彩,以紅、黃、藍、綠為基本色,其餘是補色,對比鮮明強烈,以紅為背景,充滿熱烈、活躍、歡騰的氣氛;用綠作烘托,有開朗的情調;如以黃綠配置,則艷麗動人。一幅壯錦,常常用幾種顏色甚至是十幾種顏色搭配組成,由於配置得當,顯得斑斕絢麗,豐富統一。對比和諧,古艷深厚,華而不俗。

壯錦色彩運用的特點是:以少見多,純樸中見豐富,素雅中見多彩,對比鮮明強烈。顯示壯族人民熱情、爽朗、勇敢、樸素的性格。

壯錦圖案

壯錦圖案構成的式樣大致有三種:一是平紋上織二方連續和四方連續的幾何紋,組成連綿的幾何圖案,顯得樸素而明快;二是以各種幾何紋為底,上飾動植物圖案,形成多層次的複合圖形,圖案清晰而有浮雕感;三是用多種幾何紋大小結合,方圓穿插,編織成繁密而富於韻律感的複合幾何圖案,有嚴謹和諧之美;

傳統圖案有數十種之多,大都選取生活中的可見之物和象徵吉祥幸福的花紋,尤以幾何紋為多。常見的有方格紋、"《》"字紋、水波紋、雲紋、回字紋、編織紋、同心圓紋以及各種花草和動物圖像,如蝶戀花、鳳穿牡丹、雙龍戲珠、獅子滾球、鯉魚跳龍門等。鳳的圖案在壯錦中獨占鰲頭,“十件壯錦九件鳳,活似鳳從錦中出”。這是由於壯族喜愛鳳凰,視之為吉祥的象徵。

豐富而精彩的紋樣,充分反映了壯族人民淳樸健康的審美情趣,反映了他們對生活、大自然和民族文化的熱愛和崇敬。這種利用棉線或絲線編織而成的精美工藝品,圖案生動,結構嚴謹,色彩斑斕,充滿熱烈、開朗的民族格調,體現了壯族人民對美好生活的追求與嚮往。近幾十年來又增添了桂林山水、糧食豐收、葵花向陽、民族團結等反映壯族人民新生活、新風貌的圖案,使其更加豐富多彩。

傳承意義

壯族織錦技藝

壯族織錦技藝歷經一千多年的發展,以壯錦藝術為典型代表的廣西民族織錦藝術已成為我國傳統民間藝術的重要組成部分。壯錦在廣西各族人民長期的勞動實踐中,產生豐富而精彩的紋樣,強烈地反映了他們對生活、大自然和民族文化的熱愛和崇敬,滲透著民族文化的樂觀精神,凝聚著人們的美好嚮往,表達出真誠的情感,在滿足生活基本需要的同時,把物質的實用功能與精神需求緊密結合,成為承載民族文化記憶的“活化石”。

壯錦是壯族的優秀文化遺產之一,它不僅可為我國少數民族紡織技藝的研究提供生動的實物材料,還可以為中國乃至世界的紡織史增添活態的例證,對繼承和弘揚民族文化,增強民族自尊心起到積極的作用。

然而,由於歷史和現實等多方面的原因,壯錦面臨著嚴峻的傳承危機,急需搶救和保護。隨著自然經濟結構的潰散,商品經濟和都市文明不斷衝擊古老的民間文化,織錦這門傳統工藝的傳承和發展也陷入了前所未有的困境。過去織錦工藝得到廣泛發展,很大的一個因素是緣於它是不少壯族婦女賴以為生的基本技能。織錦工藝代代相傳,有靈性的織錦手或是特別聰明的姑娘,會把師傅傳給她的一些基本原理,再加上自己對生活的感受,創作揉合在壯錦裡面,所以壯錦是在不斷地發展、補充和升華。在今天的商品社會中,織錦技藝已不再需要承載著生存的壓力,只是單純地還原到一種民間工藝的身份,壯錦的意義只是作為一種民族工藝美術品為人們接受。而民族民間傳統文化的傳承延續大都靠口傳身授,艱難的生存困境使得年輕一代望而卻步,也使得織錦技藝後繼乏人。因此,藝人工匠的個人生存條件,是民間技藝存在的前提。

壯族非物質文化遺產名錄

| 壯族非物質文化遺產名錄,指為保護壯族非物質文化遺產而通過申報、審批後確定的名錄。這裡介紹的是國家級和自治區(省)級的壯族部分非物質文化遺產,以供讀者了解和賦予人文關懷。 |

中國傳統手工技藝非物質文化遺產

| 根據聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》中的定義,“非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。 |

| 宜興紫砂陶製作技藝 | 界首彩陶燒制技藝 | 石灣陶塑技藝 | 黎族原始制陶技藝 | 傣族慢輪制陶技藝 | 維吾爾族模製法土陶燒制 | 景德鎮手工制瓷技藝 | 耀州窯陶瓷燒制技藝 | 龍泉青瓷燒制技藝 | 磁州窯燒制技藝 | 德化瓷雕塑燒制技藝 | 澄城堯頭陶瓷燒制技藝 | 南京雲錦木機妝花手工織 | 宋錦織造技藝 | 蘇州緙絲織造技藝 | 蜀錦織造技藝 | 烏泥涇手工棉紡織技藝 | 土家族織錦技藝 | 黎族傳統棉紡織染繡技藝 | 壯族織錦技藝 | 加牙藏族織毯技藝 | 南通藍印花布印染技藝 | 苗族蠟染技藝 | 白族扎染技藝 | 香山幫傳統建築營造技藝 | 客家土樓營造技藝 | 景德鎮傳統瓷窯作坊營造 | 侗族木構建築營造技藝 | 苗寨吊腳樓營造技藝 | 蘇州御窯金磚製作技藝 | 苗族蘆笙製作技藝 | 玉屏簫笛製作技藝 | 陽城生鐵冶鑄技藝 | 南京金箔鍛制技藝 | 龍泉寶劍鍛制技藝 | 張小泉剪刀鍛制技藝 | 蕪湖鐵畫鍛制技藝 | 苗族銀飾鍛制技藝 | 阿昌族戶撒刀鍛制技藝 | 保全族腰刀鍛制技藝 | 景泰藍製作技藝 | 聚元號弓箭製作技藝 | 明式家具製作技藝 | 拉薩甲米水磨坊製作技藝 | 萬安羅盤製作技藝 | 雕漆技藝 | 平遙推光漆器髹飾技藝 | 福州脫胎漆器髹飾技藝 | 廈門漆線雕技藝 | 成都漆藝 | 茅台酒釀製技藝 | 瀘州老窖酒釀製技藝 | 紹興黃酒釀製技藝 | 鎮江恆順香醋釀製技藝 | 武夷岩茶 | 自貢井鹽深鑽汲制技藝 | 鉛山連四紙製作技藝 | 皮紙製作技藝 | 藏族造紙技藝 | 維吾爾族桑皮紙製作技藝 | 竹紙製作技藝 | 湖筆製作技藝 | 徽墨製作技藝 | 歙硯製作技藝 | 榮寶齋木版水印技藝 | 雕版印刷技藝 | 金陵刻經印刷技藝 | 德格印經院藏族雕版印刷 | 制扇技藝 | 劇裝戲具製作技藝 | 樺樹皮製作技藝 | 黎族樹皮布製作技藝 | 赫哲族魚皮製作技藝 | 瀏陽花炮製作技藝 | 黎族鑽木取火技藝 |