基本信息

客家土樓營造技藝——成果

客家土樓營造技藝——成果文化遺產名稱:客家土樓營造技藝

所屬地區: 福建 · 龍巖

遺產編號:Ⅷ-28

遺產類別:傳統手工技藝

申報日期:2006年

申報人/申報單位:福建省、龍巖市

遺產級別: 國家

簡介

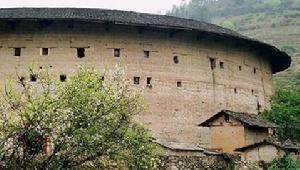

客家土樓多姿多彩、形式各異,從外觀造型上分主要有三類:五鳳樓、方樓和圓樓。除此之外,福建土樓還有諸多變異形式,如五角樓、半月樓、萬字樓等等,這些奇特而又豐富多彩的土樓造型,連同土樓這個泥土創造的奇蹟所反映出登峰造極的夯土技術以及圍繞土樓的傳說典故和土樓的民俗風情,構成了一幅土樓文化的精彩畫卷。

永定土樓以方形為主,圓形土樓較為少見但最具特色、最引人注目,此外還有方圓兼具的“大夫第”即“五鳳樓”。據統計,永定境內目前尚保存兩萬多座土樓,基本上是以家族的形式進行居住,具有安全防衛、防風防震、防火防潮的功能。

歷史溯源

客家土樓營造技藝——成果

客家土樓營造技藝——成果客家人源於地道的中原漢民。客家的先民因躲避王權更替、農民起義或少數民族入主中原引發的戰亂而舉家南遷,輾轉定居於當時還相當落後的嶺南,聚族而居。歷史上較大規模的南遷就有五次。因古時的戶籍有主、客之分,移民入籍後就編如"客籍",故南遷的中原漢人被稱為客家人。

長途跋涉、客居他鄉,"家"是首先要解決的問題,有了家才能生存發展。戰爭在客家先民中留下了難以磨滅的陰影,分散在群山中的客家人開始聚集起來,將各家單一的小屋建成連屋大樓。並就地取材,用當地的泥土夯建高大厚實的土牆,形成一個相對封閉的居住空間,外人不能輕易入內,同時又能聯合全樓的力量共同抵禦來犯之敵。著名的永定承啟樓內有一幅堂聯:“一本所生,親疏無多,何須待分你我。共樓居住,出入相見,最宜結重人倫。”土樓既是客家人躲避風雨的居所,更是他們深深依戀的精神家園。

永定客家土樓起源於唐代,後來在元末明初的時候慢慢被附近所接受並且流傳了起來。據記載,明代成化十四年(1478),永定正式建縣,縣中的客家人“人文鵲起,甲第巍科為數郡冠”。由明末開始,永定客家人積極從事菸草生產和貿易,財源滾滾而來。這些文化和經濟方面的突出成就成為永定客家土樓興盛的精神和物質基礎。

客家恪守南遷前的文化傳統,特別遵行儒禮,崇拜祖先,珍視家族團結,重土愛國並重視風水,形成為特殊的客家文化。客家土樓就是客家文化最具特色的表現,更多體現了晉唐中原漢族文化的原貌。

營造技藝

夯土技術

客家土樓營造技藝——成果

客家土樓營造技藝——成果土樓外牆用土的配方繁複、考究。首先,它的主要建築材料必須是沒有雜質的細淨紅土,再按一定的比例摻以細河沙、水田底層的淤泥和年代久遠的老牆泥。充分攪拌均勻後,加水用鋤頭反覆翻整發酵。這道工序對土樓的建造至關重要,混合泥發酵的充分與否將直接影響土樓建成後的使用壽命。土樓的外牆泥如發酵不到位,就會使牆體在溫度和濕度變化時產生開裂現象,威脅到土樓內住戶的安全。

這樣按比例配合而成的泥土被稱之為三合土,但這還不是最終的建築用土,還必須在裡面加入上好的紅糖、打散起泡的雞蛋清、不見米粒的糯米湯。夯建土牆時,還要在泥里加入一些木片、竹片或是大塊的山石以加固牆體。這樣夯成的土樓外牆將不懼水浸,堅如磐石。在沒有鋼筋水泥的年代,聰慧的客家人就是用這種看起來近乎原始的建築方式,建成了神秘而龐大的土樓,成就了建築史上的奇蹟。

整體造型

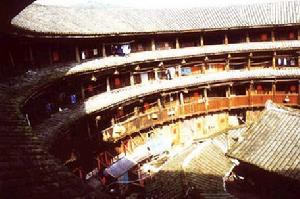

客家土樓的特點是以一圈高可達五層的樓房圍成方形或圓形巨宅,內為中心院,祖堂一般設在樓屋底層與宅院正門正對的中軸線上;或在院內建平房圍成第二圈,甚至第三、四、五圈。祖堂設在核心內圈中央,是祭祖和舉行家族大禮的地方。外圍土牆特厚,常可達2米以上。一、二層是廚房和穀倉,對外不開窗或只開極小的射孔,三層以上才住人開窗,也可憑以射擊,防衛性特強。

客家土樓主要有三種典型,就是五鳳樓、方樓、圓寨。它的建築特點有三點:

1、中軸線鮮明。一般來說廳堂、主樓、大門都建在中軸線上,橫屋和其它附屬建築分布在左右兩側,整體兩邊對稱極為嚴格。

2、以廳堂為核心。突出主廳的位置,以廳堂為中心,規劃院落,再以院落為中心進行土樓整體的組合。

3、廊道貫通全樓。但類似集慶樓這樣的小單元式、各戶自成一體、互不相通的土樓在永定乃至客家地區為數極個別。

①五鳳樓

五鳳樓沿全宅中軸線內前至後布置下堂、中堂和主樓(上堂),合稱三堂。下堂即門廳,中堂為家族聚會大廳,都是單層;主樓大多為三、四、五層,底層正中為祖堂,供祖先牌位,左右及以上各層為各家居室。三堂之間隔以天井,左右各有廂廳,並有通道通向橫屋。橫屋指與中軸平行的條形長屋,也是各家居室,由前至後層數遞增,最後與主樓高度接近。以主樓為重心,兩橫樓如大鳥之冀左右拱衛,氣勢舒展若鳳凰展翅,所以稱為“五鳳樓”。

五鳳樓選擇在前低後高的山腳地帶,屋頂多為歇山式、屋坡舒緩,檐端平直,明顯保留了較多的漢唐風格。

②方樓

客家土樓營造技藝——成果

客家土樓營造技藝——成果在福建土樓中,方形樓較圓寨更為普及一些。方形樓的特徵,就是夯築一圈方形的高大圍牆,只留一個進口,一間門廳,沿屋牆設定房間,中央是敞開天井,天井周圍是迴廊,如此重疊起來,高達五、六層。這種土樓將傳統的夯土技術發揮到了登峰造極的地步。在同一形式下,有大有小,層次不同,但都十分堅固。方樓的造型特徵與五鳳樓近似,唯其下堂和橫屋的外牆另厚升高,形成更為壯觀的整體。

③圓寨

圓寨是三種典型中造型藝術最富魅力的一種。從建築學上分析,圓樓採光、通風相對平均;且節省建築材料,風阻也較小;因為受力均勻,抗震能力也最強。方樓的出現比圓樓要早,從方樓發展到圓樓,防衛要求是圓樓產生的最重要因素。與方樓相比,圓樓有七大優點:

1)方樓的四角房間光線暗、通風差,緊臨木樓梯,噪音干擾大,因此不受歡迎,而圓樓消滅了角房間。

2)與方樓相比,圓樓房間朝向好壞差別不明顯,有利於家族內部分配。

3)同樣周長圍合成圓形的面積是方形面積的1.273倍,因此,建圓樓可以得到比方樓更大的內院空間。

4)圓樓內扇形房間的外弧較長是土牆承重,內弧較短是木構承重,與方樓相比更省料。

5)圓樓的木構件尺寸統一。

6)風水認為圓樓可制煞,科學的解釋是圓樓對寒風的阻力較方樓小,因此邪氣對居室的影響也相對小。

7)從抗震的角度看,圓樓能更均勻地傳遞水平地震力,因此比方樓有更強的抗震性能。

這種圓樓一般都由二、三圈組成,由內到外,環環相套,外圈高十餘米,四層,有一、二百個房間,一層是廚房和餐廳,二層是倉庫,三、四層是臥室;二圈兩層有三五十個房間,一般是客房,中一間是祖堂,是居住在樓內的幾百人婚、喪、喜、慶的公共場所。樓內還有水井、浴室、磨房等設施。土樓採用當地生土夯築,不需鋼筋水泥,牆的基礎寬達三米,底層牆厚1.5米,向上依次縮小,頂層牆厚也不小於0.9米。然後沿圓形外牆用木板分隔成眾多的房間,其內側為走廊。

從整體看,以三堂屋為中心的五鳳樓含有明確的主次卑意識,可以肯定,它是漢族文化發源地的黃河中游域古老院落式布局的延續發展,在其群體組合中,只有軸線末端的上堂屋(主廳)採用了堅厚的夯土承重牆。方樓的布局同五鳳樓相近,但其堅厚土牆從上堂屋擴大到整體外圍,十分明顯的是,防禦性大大加強。圓寨,僅就名稱而言,已表現出兩大特性,一方面,在圓形建築物中,三堂屋已經隱藏,尊卑主次嚴重削弱;另一方面,寨就是堡壘,它的防禦功能上升到首位,儼然成為極有效的準軍事工程。

麻雀雖小,五臟俱全。一座土樓就是一座微縮的城池,它有著高大、堅固的“城牆”,成熟和完善的採光、通風、供水系統,寬大的內部空間使土樓能擁有比其他形式的民居更充足的燃料和糧食儲備。

土樓的獨特性能

客家土樓營造技藝——成果

客家土樓營造技藝——成果客家土樓建築,是落後生產力和高度文明兩者奇特的混合。它們在技術和功能上臻於完善,在造型上具有高度審美價值,在文化內涵上蘊藏有深刻內容。土樓除具有防衛禦敵的奇特作用外,還具有防震、防火、防盜以及通風采光好等特點。由於土牆厚度大,隔熱保溫,冬暖夏涼。永定客家土樓建築具有以下獨特性能:

充分的經濟性

客家土樓的主要建築材料是黃土和杉土。在客家人聚居的閩、粵、贛三省交界地區,這兩種材料取之不盡。特別是黃土,它取自山坡,因而不存在破壞耕地問題。舊樓若須拆除重建則牆土可以重複使用,或用於農作物肥料。一般來說,由於屋架通風較暢,木構件受白蟻侵襲或潮濕潤糟朽的情形並不嚴重,舊料可以二次使用,土樓的施工技術較易掌握,可以完全人力操作,無須物殊設備。通常建樓時間安排在乾燥少雨的冬季,此時正當農閒,族人可以大量參與工程,大大降低建軍築費用。

良好的堅固性

客家土樓,特別是圓寨的堅固性最好。圓筒狀結構能極均勻地傳遞各類荷載,同時外牆底部最厚,往上漸薄並略微內傾,形成極佳的預應力向心狀態,在一般的地震作用或地基不均勻下陷的情況下,土樓整體不會發生破壞性變形。而由於土牆內部埋有竹片木條等水平拉結性筋骨,即便因暫時受力過大而產生裂縫,整體結構並無危險。

土樓最大的危險之一是水襲,但絕大多數做法是用大塊卵石築基,其高度設計在最大洪水線以上。土牆在石基以上夯築,牆頂則設出挑達3米左右的大屋檐,以確保雨水甩出牆外。

奇妙的物理性

客家土樓的牆體厚達1.5米左右,從而熱天可以防止酷暑進入,冷天可以隔絕洌風侵襲,樓內形成一個夏涼冬暖的小氣候。十分奇妙的是,厚實土牆具有其他任何牆體無法相匹的含蓄作用。在閩、粵、贛3省交界地區,年降雨量多達1800毫米,並且往往驟晴驟雨,室外乾濕度變化太大。在這種氣候條件下,厚土保持著適宜人體的濕度,環境太乾時,它能夠自然釋放水分;環境太濕時,吸收水分,這種調節作用顯然十分益於居民健康。

突出的防禦性

客家土樓的厚牆是最重要的特徵之一,是中國傳統住宅內向性的極端表現。以常見的4層土樓為例,底層和二層均不辟外窗,三層開一條窄縫,四層大窗,有時四層加設挑台。土牆的薄弱點是入口,加強措施是在硬木厚門上包貼鐵皮,門後用橫槓抵固,門上置防火水櫃。這些全部出於防禦要求。閩、粵、贛三省交界地區早先是一片莽荒,遲至20世紀20年代初,仍存留有多處原始森林,蟲蛇出沒,野獸甚多。在歷史上很長時間內,這裡是“天高皇帝遠”,朝遷鞭長莫及,就連福州、廣州、南昌這三省都城,也因相處極端、隘堅路險而奈何不得。客家人除了常常遭遇民風強悍的土著襲擊外,先後遷移姓氏不同的家族之間也不斷發生殊死的械鬥。惡劣的生存環境迫使家客家人極其重視防禦,他們將住宅建造成一座易難攻的設防城市,聚族而居。土樓內水井、糧倉、畜圈等生活初級火器時代,土樓使客家人獲得了足夠的安全保障。在客家人中間,流傳著很多在敵人久攻不下,"大樓安然無恙"的故事。

傳承意義

客家土樓營造技藝——成果

客家土樓營造技藝——成果土樓建築中蘊涵著天人合一的理念,融安全防衛和生產生活需要、聚居和崇文重教意識於一體。土樓營造工藝精巧,規劃構築考究,充分利用自然空間,合理安排房屋布局,或依山或傍水,使居住的樓屋與自然環境相協調。土樓結構千姿百態,內部空間豐富有序,裝飾工藝精湛高超。土樓的營造工藝是客家建築文化的生動表現,它繼承了中原古老的生土構築技藝,保留了大量優秀的建築傳統,成為古建築技藝研究中的活化石。

堡壘式封閉的外觀和超大的尺度表現出強烈的防衛性,顯示出一種氣勢逼人的威嚴。而土樓內部空間則是用纖細的木構件組成,並且居住空間對內院開敞,採用標準的小開間和接近人的尺度,從而使人倍感親切,這是以人的尺度建造的空間,是為人的生活而設的理想環境,也體現出人與自然的和諧。

最老的土樓已歷經600多年風雨,它們依舊屹立在閩西南的山坳里,依然在發揮著它們的作用。即便是在生產力高度發達的今天,我們仍不能忽視這些驚世駭俗的古老建築的科學設計和文化價值。

在現代化和商品經濟大潮的衝擊下,永定地區居民的居住觀念發生了變化,已不再建築土樓。原有的永定客家土樓年久失修,建築技藝的傳承也出現危機,急需政府給予關注和支持,採取切實措施加以保護。

中國傳統手工技藝非物質文化遺產

| 根據聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》中的定義,“非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。 |

| 宜興紫砂陶製作技藝 | 界首彩陶燒制技藝 | 石灣陶塑技藝 | 黎族原始制陶技藝 | 傣族慢輪制陶技藝 | 維吾爾族模製法土陶燒制 | 景德鎮手工制瓷技藝 | 耀州窯陶瓷燒制技藝 | 龍泉青瓷燒制技藝 | 磁州窯燒制技藝 | 德化瓷雕塑燒制技藝 | 澄城堯頭陶瓷燒制技藝 | 南京雲錦木機妝花手工織 | 宋錦織造技藝 | 蘇州緙絲織造技藝 | 蜀錦織造技藝 | 烏泥涇手工棉紡織技藝 | 土家族織錦技藝 | 黎族傳統棉紡織染繡技藝 | 壯族織錦技藝 | 加牙藏族織毯技藝 | 南通藍印花布印染技藝 | 苗族蠟染技藝 | 白族扎染技藝 | 香山幫傳統建築營造技藝 | 客家土樓營造技藝 | 景德鎮傳統瓷窯作坊營造 | 侗族木構建築營造技藝 | 苗寨吊腳樓營造技藝 | 蘇州御窯金磚製作技藝 | 苗族蘆笙製作技藝 | 玉屏簫笛製作技藝 | 陽城生鐵冶鑄技藝 | 南京金箔鍛制技藝 | 龍泉寶劍鍛制技藝 | 張小泉剪刀鍛制技藝 | 蕪湖鐵畫鍛制技藝 | 苗族銀飾鍛制技藝 | 阿昌族戶撒刀鍛制技藝 | 保全族腰刀鍛制技藝 | 景泰藍製作技藝 | 聚元號弓箭製作技藝 | 明式家具製作技藝 | 拉薩甲米水磨坊製作技藝 | 萬安羅盤製作技藝 | 雕漆技藝 | 平遙推光漆器髹飾技藝 | 福州脫胎漆器髹飾技藝 | 廈門漆線雕技藝 | 成都漆藝 | 茅台酒釀製技藝 | 瀘州老窖酒釀製技藝 | 紹興黃酒釀製技藝 | 鎮江恆順香醋釀製技藝 | 武夷岩茶 | 自貢井鹽深鑽汲制技藝 | 鉛山連四紙製作技藝 | 皮紙製作技藝 | 藏族造紙技藝 | 維吾爾族桑皮紙製作技藝 | 竹紙製作技藝 | 湖筆製作技藝 | 徽墨製作技藝 | 歙硯製作技藝 | 榮寶齋木版水印技藝 | 雕版印刷技藝 | 金陵刻經印刷技藝 | 德格印經院藏族雕版印刷 | 制扇技藝 | 劇裝戲具製作技藝 | 樺樹皮製作技藝 | 黎族樹皮布製作技藝 | 赫哲族魚皮製作技藝 | 瀏陽花炮製作技藝 | 黎族鑽木取火技藝 |