基本資料

烏泥涇手工棉紡織技藝(作品)

烏泥涇手工棉紡織技藝(作品)文化遺產名稱:烏泥涇手工棉紡織技藝

所屬地區: 上海 · 徐匯區

遺產編號:Ⅷ-17

遺產類別:傳統手工技藝

申報日期:2006年

申報人/申報單位:上海市徐匯區

遺產級別: 國家

工藝概述

據傳說,黃道婆小時候給人家當童養媳,由於不堪忍受封建家庭的虐待,她勇敢地逃出了家門,來到了海南島的崖州(今海口市)。從此,她在海南島居住了30多年。她在崖州期間,虛心向黎族人民學習紡織,不僅全部掌握了先進技術,還把崖州黎族使用的紡織工具帶回家鄉,並以她的聰明才智,逐步加以改進和革新,使家鄉以至江南地區的紡織水平有所提高。

原來“民食不給”的烏泥涇,從黃道婆傳授了新工具、新技術後,棉織業得到了迅速發展。烏泥涇所在的松江,成了全國的棉織業中心,贏得“衣被天下”的聲譽。

歷史溯源

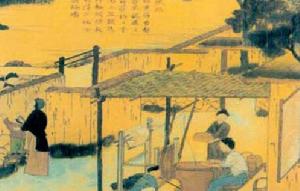

烏泥涇手工棉紡織技藝(作品)

烏泥涇手工棉紡織技藝(作品)中國漢民族最早採用的紡織材料是葛、麻纖維,據考古發現,新石器時代的遺址中就曾出土有葛、麻織物,《韓非子o五蠹》關於遠古堯時代的記載也曾提到“冬日裘,夏日葛衣”,西周時,葛、麻纖維仍是主要的紡織原料。秦漢以後,葛因生長期長,加工困難,逐漸被麻所取代,而麻一年三季收割,故得以在全國快速推廣。

南宋以後,由於棉花逐漸在全國廣為種植,葛麻開始退出主要紡織衣料的行列,成為專門的盛夏輕薄型織物和喪服的主要面料。雖然棉花種植在中國大範圍普及和棉布生產已是相當晚近的事情,但據記載,中國境內的棉花種植早在夏之前即已出現於南部和西南地區。古代海南島一帶,生長著一種開花吐絮的灌木,為落葉大喬木,當地人們用它紡線、織布,再利用天然的礦物、植物染料染繪出來,製成服裝。這種灌木就是棉花,與今天織布的草棉不同,俗稱“木棉”。據古書記載夏禹時代,西南邊疆和海南少數民族曾將織就的棉布作為禮品贈送給當時內地漢族的頭領。西南一帶也生長著一種一年生或多年生的木棉,用現代植物分類的觀點來看是一種海島棉。秦漢時期,海南島黎族以生產“廣幅布”而聞名,這就是棉布。

唐代,海南和西南各地的棉織工藝已發展到了很高的水平,在製作工藝上和印染、刺繡相結合,在紡織原料上與絲相搭配,走出了各民族不同的發展方向。海南黎族的棉織發展主要體現在緯織工藝上,把棉紗和絲線組成經紡彩紗,運用五色紗線織成色彩鮮艷的立體圖案。方勺在《泊宅編》卷三中說:“今所貨木棉,特其細緊者爾。當以花多為勝,橫數之得一百二十花,此最上品。海南蠻人織為布,上出細字,雜花卉,尤工巧。即古所謂白疊布。”

宋末元初,松江府烏泥涇人黃道婆在流落海南島的崖州30餘年後,於元貞年間返回故里,傳播植棉和紡織技術。她改進了捍、彈、紡、織等手藝,創製了“配色”、“挈花”成“折枝、團鳳”的織造工藝,開發出眾多精美的棉紡織品。棉花和棉紡工藝開始在中國內地迅速傳播,政府甚至在浙東、江東、江西、湖廣、福建等地設木棉提舉司,管理棉花的生產。

黃道婆對棉紡織業在中國內地的發展也起到了不可估量的作用。《輟耕錄》:“閩廣多種木棉,紡績為布,名曰吉貝。松江府東去五十里許,曰烏泥涇,其地土田磽瘠,民食不給,因謀樹藝,以資生業,遂覓種於彼。初無踏車椎弓之制,率用手剖去子,線弦竹弧置案間,振掉成劑,厥功甚艱。國初時,有一嫗名黃道婆者,自崖州來,乃教以做造捍彈紡織之具,至於錯紗配色,綜線挈花,各有其法,以故織成被褥帶,其上折枝團鳳棋局字樣,粲然若寫。人既受教,競相作為,轉貨他郡,家既就殷。”

明代全國的生產中心仍在松江,民間當時傳說“買不盡松江布,收不盡魏塘紗”,而且棉織品種眾多,有標布、扣布、稀布、番布、丁娘子布、尤墩布、眉織布、衲布、錦布、綾布、雲布、紫花布、斜紋布、三梭布等。三梭布是明朝皇帝製作內衣的專用布,細膩若綢,價格昂貴。雲布,也叫縑絲布,是一種以絲作經,以棉紗作緯的絲棉混合織品。

清代是棉織工藝的繁榮期,這時棉紡織工具的生產也出現了專業化的趨勢。明末清初時,蘇州出現一種織花機,機頂裝置花樓,多置繒面,特穿經線,織造花布時,需要二至三人同時工作,一人在花樓上提經,一人在下織緯,二人協調工作使經緯交織一致,織出的布匹“價格昂貴”。明清時期蘇浙一帶棉織工藝的繁盛和當地絲織工藝的基礎有著必然的聯繫。

這時棉織生產也由過去以家戶為單位個體經濟轉向紡織工場的經營,乾隆時已出現擁有織機千台、工人數千的大型工場,大量棉織品出口輸入到歐洲、美洲、日本、東南亞等地區。

主要技藝

烏泥涇手工棉紡織技藝(作品)

烏泥涇手工棉紡織技藝(作品)元代(1271-1368)元貞年間,黃道婆把在崖州(今海南島)學到的紡織技術進行改革,製成一套“擀(攪車,即軋棉機)、彈(彈棉弓、椎弓)、紡(紡車、三錠腳踏紡車)、織(織機)之具”,提高了紡紗效率,在當時具有極大的優越性。在織造方面,她用錯紗、配色、綜線、花工藝技術,織制出有名的烏泥涇被,推動了松江一帶棉紡織技術和棉紡織業的發展。

黃道婆之前,脫棉籽是棉紡織進程中的一道難關。棉籽粘生於棉桃內部,很不好剝。13世紀後期以前,脫棉籽有的地方用手推“鐵筋”碾去,有的地方直接“用手剖去籽”,效率相當低,以致原棉常常積壓在脫棉籽這道工序上。黃道婆推廣了軋棉的攪車之後,工效大為提高。

在彈棉設備方面,黃道婆之前江南雖已有彈棉弓,但很小,只有1尺5寸長,效率很低。黃道婆推廣了4尺長、裝繩的大彈弓,使彈棉的速度加快了。就棉紡織的各種工具而論,最值得注意的還是紡車的改進。棉紡車來源於麻紡車,而麻紡車是由紡絲的莩車演變而成的。黃道婆推廣了3錠棉紡車,使效率大為提高。在王禎《農書》里可以看到這類棉紡車的圖像,它是用腳踏發動的。多錠紡車在沒有發明機械化的握持工具“羅拉”以前,單憑雙手握持3個棉筒捻緒,可以說已經達到了手工紡織技術之極高的水平了。馬克思在《資本論》里說過,當未發明珍妮紡紗機時,德國有人發明了一種有兩個紗錠的紡車,但能夠同時紡兩根紗的紡織工人卻幾乎和雙頭人一樣不易找到。可見黃道婆在這方面的成就之不易得了。

此外,黃道婆還推廣和傳授了“錯紗配色,綜線挈花”之法,後來松江一帶織工發展了這種技術且更加精益求精。她還把“崖州被”的織造方法傳授給鎮上的婦女,一時“烏泥涇被”聞名全國,遠銷各地。

簡而言之,黃道婆在棉紡織工藝上的貢獻主要體現在:捍,廢除了用手剝棉籽的原始方法,改用攪車,進入了半機械化作業;彈,廢除了此前彈棉的線弦竹弓,改用4尺長裝繩弦的大彈弓,敲擊振幅大,強勁有力;紡,改革單錠手搖紡車為三錠腳踏棉紡車;織,發展了棉織的提花方法,能夠織造出呈現各種花紋圖案的棉布。

黃道婆在實踐中改進了捍、彈、紡、織手工棉紡織技術和工具,形成了由碾籽、彈花、紡紗到織布最先進的手工棉紡織技術的工序。從此,她的家鄉松江一躍而為全國最大的棉紡織中心,烏泥涇棉織物也獲得了“衣被天下”的美譽。

歷史上松江烏泥涇的印染技藝也很著名。扣布、稀布、標布、丁娘子布、高麗布、斜紋布、斗布、紫花布、刮成布、踏光布等與印染的雲青布、毛寶藍、灰色布、彩印花布、藍印花布(藥斑布)等同享盛譽。

傳承意義

黃道婆的棉紡織技藝改變了上千年來以絲、麻為主要衣料的傳統,改變了江南的經濟結構,催生出一個新興的棉紡織產業,江南地區的生活風俗和傳統婚娶習俗也因之有所改變。可以說,烏泥涇手工棉紡織技藝是中國紡織技術的核心內容之一。

黃道婆及手工棉紡織技術,是不斷發展中的中國紡織技術的一個縮影。不僅體現漢、黎兩族的勞動智慧結晶,而且促進了各民族之間的交往。

但掌握手工棉紡織和印染技藝的傳承人都已是七八十歲的高齡,記載有關技術的專門書籍、影像資料又嚴重缺失,傳統手工藝面臨失傳的危險;黃道婆對人類做出的貢獻,已逐漸被人們淡忘,廟宇祭祀和儀式以及紀念日已被破壞殆盡。這項古老的技藝面臨失傳的危險,有必要對其進行有效保護。

中國傳統手工技藝非物質文化遺產

| 根據聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》中的定義,“非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。 |

| 宜興紫砂陶製作技藝 | 界首彩陶燒制技藝 | 石灣陶塑技藝 | 黎族原始制陶技藝 | 傣族慢輪制陶技藝 | 維吾爾族模製法土陶燒制 | 景德鎮手工制瓷技藝 | 耀州窯陶瓷燒制技藝 | 龍泉青瓷燒制技藝 | 磁州窯燒制技藝 | 德化瓷雕塑燒制技藝 | 澄城堯頭陶瓷燒制技藝 | 南京雲錦木機妝花手工織 | 宋錦織造技藝 | 蘇州緙絲織造技藝 | 蜀錦織造技藝 | 烏泥涇手工棉紡織技藝 | 土家族織錦技藝 | 黎族傳統棉紡織染繡技藝 | 壯族織錦技藝 | 加牙藏族織毯技藝 | 南通藍印花布印染技藝 | 苗族蠟染技藝 | 白族扎染技藝 | 香山幫傳統建築營造技藝 | 客家土樓營造技藝 | 景德鎮傳統瓷窯作坊營造 | 侗族木構建築營造技藝 | 苗寨吊腳樓營造技藝 | 蘇州御窯金磚製作技藝 | 苗族蘆笙製作技藝 | 玉屏簫笛製作技藝 | 陽城生鐵冶鑄技藝 | 南京金箔鍛制技藝 | 龍泉寶劍鍛制技藝 | 張小泉剪刀鍛制技藝 | 蕪湖鐵畫鍛制技藝 | 苗族銀飾鍛制技藝 | 阿昌族戶撒刀鍛制技藝 | 保全族腰刀鍛制技藝 | 景泰藍製作技藝 | 聚元號弓箭製作技藝 | 明式家具製作技藝 | 拉薩甲米水磨坊製作技藝 | 萬安羅盤製作技藝 | 雕漆技藝 | 平遙推光漆器髹飾技藝 | 福州脫胎漆器髹飾技藝 | 廈門漆線雕技藝 | 成都漆藝 | 茅台酒釀製技藝 | 瀘州老窖酒釀製技藝 | 紹興黃酒釀製技藝 | 鎮江恆順香醋釀製技藝 | 武夷岩茶 | 自貢井鹽深鑽汲制技藝 | 鉛山連四紙製作技藝 | 皮紙製作技藝 | 藏族造紙技藝 | 維吾爾族桑皮紙製作技藝 | 竹紙製作技藝 | 湖筆製作技藝 | 徽墨製作技藝 | 歙硯製作技藝 | 榮寶齋木版水印技藝 | 雕版印刷技藝 | 金陵刻經印刷技藝 | 德格印經院藏族雕版印刷 | 制扇技藝 | 劇裝戲具製作技藝 | 樺樹皮製作技藝 | 黎族樹皮布製作技藝 | 赫哲族魚皮製作技藝 | 瀏陽花炮製作技藝 | 黎族鑽木取火技藝 |