文化標籤

時間:2006年

維吾爾族桑皮紙製作技藝

維吾爾族桑皮紙製作技藝類別:傳統手工技藝

地區:新疆

編號:Ⅷ-70

申報地區或單位:新疆維吾爾自治區吐魯番地區

簡介

維吾爾族聚居的新疆南部和東部氣候炎熱,水土資源豐富,宜於農桑,自古民間便有植桑采果的傳統。桑皮紙是用當地的桑樹皮為原料製作的一種紙。桑樹遍野,為桑皮紙的製作提供了原料保障。

歷史淵源

至遲在唐代,當地便有用桑樹枝嫩皮為原料造紙的手工行業。

唐玄奘的《大唐西域記》記載,西域原無絲綢,與中原關係極好的古于闐國(現和田)國王十分青昧中原的絲綢,但當時中原王朝禁止對外輸出蠶絲技術,只作為商品與國外交易或作為贈品用於外交。于闐國王以和親的名義向中原王朝求娶漢家公主,中原王朝很痛快地答應了。在公主臨行前,聞國的迎親使臣悄悄告訴公主國王急欲得到蠶絲技術的事,公主便將蠶繭藏在自己的帽子裡,過邊關時守邊軍卒不敢搜查公主的帽子,公主便將蠶繭帶到了于闐,第二年于闐國便廣植桑樹,養蠶抽絲織綢。據我國署名考古學家黃文弼和日本西域學家羽溪了諦考證,首位遠嫁于闐的漢家公主是東漢末年劉氏王室之女。這可以證明漢代時和田一帶就廣植桑樹了。其實桑樹是西域的古老樹種,只是有桑無蠶,沒有蠶絲業而未被記載而已。

1908年在和田城北100多公里的麻扎塔格山一座唐代寺院中發現了一個紙做的賬本,上面記載著在當地買紙的情況,說明在唐代和田一帶有了造紙業。公元十一世紀以後,維吾爾族成為和田的主體民族,承襲了古代的造紙技藝。

據史料記載,在宋代西遼統治時期,和田以桑樹皮為原料製作紙已經很有名,成為當地維吾爾族的一項重要家庭手工藝,在新疆地區頗負盛名。

公元14世紀中葉吐魯番地區的維吾爾族皈依伊斯蘭教以後,製作桑皮紙技藝由和田傳入吐魯番,成為新疆的又一個桑皮紙供應基地。

殘存的清代桑皮紙文書和民國時期的桑皮紙鈔票證明,過去新疆各地曾普遍使用桑皮紙。

主要工藝

維吾爾族桑皮紙以桑樹皮為原料,桑枝內皮有粘性,纖維光滑細膩,易於加工,經剝削、浸泡、鍋煮、棰搗、發酵、過濾、入模、晾曬,粗磨而成桑皮紙,成紙呈正方形,長高各50厘米左右。

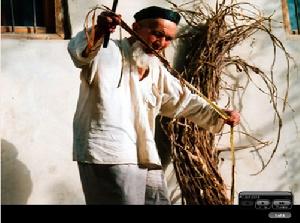

造紙時,先將桑樹枝放在水中浸泡,然後剝去表面的深色表皮,取出裡層白色的樹皮,將其放入加滿水的大鐵鍋中煮,邊煮邊攪,一直到樹皮煮熟軟爛,再加入

維吾爾族桑皮紙製作技藝

維吾爾族桑皮紙製作技藝胡楊土鹼。

撈出煮熟的桑皮放在一塊長方形的薄石板上,匠人跪在石板前,在自己的雙腿上蓋一塊布,然後舉起一種柄短頭長的木製榔頭砸桑皮。邊砸邊翻,直至將桑皮砸成泥餅後放進一個半埋在地下的木桶內。

接著,拿起一根頭上有一個小十字的木棒伸進木桶里攪拌。過一會,桑皮漿被攪勻了,其中的渣滓也被專用篩子過濾後,再用一個大木瓢伸進木桶里舀出一大勺紙漿,然後將一種用來攔住紙漿的沙網狀、大小約40-50厘米的木製模具放在一個小水坑裡。

將紙漿倒在模具里,並用那根頭上有一個小十字的木棒不停地攪動,使紙漿均勻地鋪在模具上。待紙漿鋪均勻後,再把模具平端著拿出小水坑,放到陽光可以充足照射到的地方。等紙漿在模具上曬乾後,撕下來的就是一張地道的桑皮紙了。

據悉,每5公斤桑樹枝可以剝出1公斤桑樹皮,1公斤桑樹皮可做成桑皮紙20張。

用這些傳統工藝製造出來的桑皮紙,呈黃色,纖維很細,有細微的雜質,但十分結實,韌性很好,質地柔軟,拉力強,不斷裂,無毒性而且吸水性強,在上面寫字不浸,如果墨汁好,一千年也不會褪色,不會被蟲蝕,並且可以存放很長時間。

分類和用途

桑皮紙呈淡褐色,工藝講究的桑皮紙呈半透明狀,很薄,南疆清代及民國時期形成的地方官府典籍書冊,基本上為桑皮紙作為書頁,外觀及手感僅比內地的古籍稍粗糙而已。桑皮紙除了作普通用紙外,古時還一直用於高級裝裱、制傘、糊簍、做炮引、包中藥、制扇子等等。

紙張按質量分為四等,一、二等厚而潔白,三、四等薄而軟。精製的桑皮紙還是維吾爾族姑娘繡花帽必用的輔料。在繡花帽時,要隔行抽去坯布的經線和緯線,繡花後用桑皮紙搓成的小紙棍插進布坯經緯空格中,這樣做出來的花帽挺括有彈性、軟硬適度。桑皮紙柔軟而堅韌,清代新疆的書冊典籍主要用高檔的桑皮紙印刷,民國時期曾有桑皮紙印製的鈔票流行。中等質量的桑皮紙一般用於包裝,凡裝茶葉、糖果、草藥、食物等,只要物件不太大,都可用桑皮紙包裝。粗製的桑皮紙常常用於糊天窗或制皮靴的輔料等等。

手工製作出來的桑皮紙又分為"生紙"和"熟紙"。"生紙"即未加工的黃紙,"熟紙"則是加工後變得潔白的紙張。

桑皮紙曾廣泛地用於新疆民間。因為有旺盛的市場需求,製作桑皮紙曾成為一些人謀生的技藝,出現過大量製作桑皮紙的專業戶。這門技藝也是世代相傳、子承父業。

傳承意義

桑皮紙在新疆非常古老,如今在地球上倖存的也屈指可數。它曾經一度是造紙行業的主角,因為它結實而有韌性,被用於印錢、制扇、書籍等等。與桑皮紙相關的器具製品有:大鍋,木棰,攪棍,紗框。新疆大漠土藝館現收藏有桑皮紙產品200刀及全套制桑皮紙工具。

有著千年歷史的桑皮紙被稱為人類紙業的"活化石"。千百年來,它記錄著我國新疆地區傳統造紙工藝,是人們了解紙文化歷史的一個視窗。

新疆使用桑皮紙在明清時期已經非常盛行,直至20世紀40年代,許多公文、契約和包裝都還在用桑皮紙。但隨著時代變遷,社會進步,科技發展,桑皮紙曾經的輝煌已經暗淡,它已經失去了實用價值。早在1950年,維吾爾族桑皮紙便開始退出了印刷和書寫用紙的行列,從那時起就沒有高檔桑皮紙了。但是,直到20世紀70年代,維吾爾族民間仍部分在使用桑皮紙。20世紀80年代以後,桑皮紙已經完全退出了維吾爾族人們的日常生活。因為沒有市場需求,製作桑皮紙的匠人都已轉業,他們的子孫也沒有繼承這門技藝的願望。目前僅存的一位會製作桑皮紙的藝人已屆暮年,這門古老的技藝正面臨著失傳的危險,亟待搶救、保護。

中國傳統手工技藝非物質文化遺產

| 根據聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》中的定義,“非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。 |

| 宜興紫砂陶製作技藝 | 界首彩陶燒制技藝 | 石灣陶塑技藝 | 黎族原始制陶技藝 | 傣族慢輪制陶技藝 | 維吾爾族模製法土陶燒制 | 景德鎮手工制瓷技藝 | 耀州窯陶瓷燒制技藝 | 龍泉青瓷燒制技藝 | 磁州窯燒制技藝 | 德化瓷雕塑燒制技藝 | 澄城堯頭陶瓷燒制技藝 | 南京雲錦木機妝花手工織 | 宋錦織造技藝 | 蘇州緙絲織造技藝 | 蜀錦織造技藝 | 烏泥涇手工棉紡織技藝 | 土家族織錦技藝 | 黎族傳統棉紡織染繡技藝 | 壯族織錦技藝 | 加牙藏族織毯技藝 | 南通藍印花布印染技藝 | 苗族蠟染技藝 | 白族扎染技藝 | 香山幫傳統建築營造技藝 | 客家土樓營造技藝 | 景德鎮傳統瓷窯作坊營造 | 侗族木構建築營造技藝 | 苗寨吊腳樓營造技藝 | 蘇州御窯金磚製作技藝 | 苗族蘆笙製作技藝 | 玉屏簫笛製作技藝 | 陽城生鐵冶鑄技藝 | 南京金箔鍛制技藝 | 龍泉寶劍鍛制技藝 | 張小泉剪刀鍛制技藝 | 蕪湖鐵畫鍛制技藝 | 苗族銀飾鍛制技藝 | 阿昌族戶撒刀鍛制技藝 | 保全族腰刀鍛制技藝 | 景泰藍製作技藝 | 聚元號弓箭製作技藝 | 明式家具製作技藝 | 拉薩甲米水磨坊製作技藝 | 萬安羅盤製作技藝 | 雕漆技藝 | 平遙推光漆器髹飾技藝 | 福州脫胎漆器髹飾技藝 | 廈門漆線雕技藝 | 成都漆藝 | 茅台酒釀製技藝 | 瀘州老窖酒釀製技藝 | 紹興黃酒釀製技藝 | 鎮江恆順香醋釀製技藝 | 武夷岩茶 | 自貢井鹽深鑽汲制技藝 | 鉛山連四紙製作技藝 | 皮紙製作技藝 | 藏族造紙技藝 | 維吾爾族桑皮紙製作技藝 | 竹紙製作技藝 | 湖筆製作技藝 | 徽墨製作技藝 | 歙硯製作技藝 | 榮寶齋木版水印技藝 | 雕版印刷技藝 | 金陵刻經印刷技藝 | 德格印經院藏族雕版印刷 | 制扇技藝 | 劇裝戲具製作技藝 | 樺樹皮製作技藝 | 黎族樹皮布製作技藝 | 赫哲族魚皮製作技藝 | 瀏陽花炮製作技藝 | 黎族鑽木取火技藝 |