基本信息

苗族銀飾鍛制技藝

苗族銀飾鍛制技藝所屬地區: 湖南 · 湘西州 · 鳳凰縣

文化遺產名稱:苗族銀飾鍛制技藝

遺產編號:Ⅷ-40

遺產類別:傳統手工技藝

申報日期:2006年申報人/申報單位:貴州省雷山縣;湖南省鳳凰縣

遺產級別: 國家

簡介

銀飾是苗族最喜愛的傳統飾物,主要用於婦女的裝飾。品種多樣,從頭到腳,無處不飾,包括頭飾、面飾、頸飾、肩飾、胸飾、腰飾、臂飾、腳飾、手飾等,彼此配合,體現出完美的整體裝飾效果。

銀鳳冠和銀花帽是頭飾中的主要飾品,也是整套銀飾系列之首,素有龍頭鳳尾之美稱,其製作較為複雜,使用的小件飾品少則一百五十餘件,多則達兩百餘件,價值昂貴。苗族銀飾精緻美觀,以貴州省雷山縣和湖南省鳳凰縣的製品為代表,其中雷山縣的銀匠主要集中在西江鎮的控拜、麻料、烏高。

溯源和風俗

苗族銀飾鍛制技藝

苗族銀飾鍛制技藝苗族銀飾製作技藝歷史悠久,先後經歷了從原始裝飾品到岩石貝殼裝飾品、從植物花卉飾品到金銀飾品的演進歷程,傳承延續下來,才有了模式和形態基本定型的銀飾,其品種式樣至今還在不斷地翻新,由此形成的飾品鏈條成為苗族社會演進的象徵之一。

貴州非白銀產區,歷史上的銀飾加工原料主要為銀元、銀錠。也就是說,苗族日出而作,日落而息,周而復始,經年累月,積攢下的銀質貨幣,幾乎全都投入了熔爐。正因為如此,各地銀飾的銀質純度以當地流行的銀幣為準。譬如民國時期黔東南境內是以雷山為界,其北邊銀料來自大洋,純度較高,南邊來自貳毫,銀飾成色較差。20世紀50年代後,黨和政府充分尊重苗族民眾的風俗習慣,每年低價撥給苗族專用銀。

苗族的銀飾在各民族的首飾中首屈一指,婦女著盛裝時必佩銀飾,昂貴且繁多。有銀插花、銀牛角、銀帽、銀梳、銀簪、項圈、耳環、披肩、壓領、腰鏈、衣片、衣泡、銀鈴、手鐲和戒指等。一個盛裝的苗族婦女,全身銀飾可達二、三十斤。苗族用銀的觀念一是審美,二是表示富有和避邪。每逢民族節日,苗族姑娘的頭上、頸上、胸前、後背都戴滿了銀飾品,跳起蘆笙,踩起銅鼓,銀佩叮噹,銀光閃閃,饒有一番情趣。婚嫁之日,銀飾更是新娘必不可少的裝飾品。

銀飾是苗家人財富的象徵,尤其是苗鄉年節,或婚嫁迎娶,苗寨便成了銀的世界,這是苗家獨有的"銀飾文化"。

製作工藝

銀飾品都是本民族男工匠打制。其用途有銀冠、銀衣、銀項圈、銀手鐲、銀耳環等幾類。論工藝,有粗件和細件之別:粗件主要是項圈、手鐲,細件主要是銀鈴、銀花、銀雀、銀蝴蝶、銀針、銀泡、銀索、銀鏈、耳墜等。當然這不是絕對的,如空心、泡花的項圈、手鐲,也是精工製成的作品。

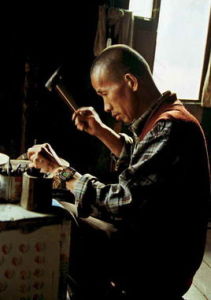

銀飾鍛制是苗族民間獨有的技藝,所有飾件都通過手工製作而成。銀飾的式樣和構造經過了匠師的精心設計,由繪圖到雕刻和製作有30道工序,包含鑄煉、吹燒、鍛打、焊接、編結、鑲嵌、擦洗和拋光等環節,工藝水平極高。

苗族銀飾的加工,全是以家庭作坊內的男工匠手工操作完成。根據需要,銀匠先把熔煉過的白銀製成薄片、銀條或銀絲,利用壓、寥、刻、摟等工藝,制出精美紋樣,然後再焊接或編織成型。除了在錘砧勞作上是行家裡手,在造型設計上苗族銀匠也堪稱高手。苗族銀匠善於從婦女的刺繡及蠟染紋樣中汲取創作靈感,他們根據本系的傳統習慣、審美情趣,對細節或局部的刻畫注重推陳出新。工藝上的精益求精,使苗族銀飾日臻完美。

苗族銀匠

苗族銀飾鍛制技藝——作品

苗族銀飾鍛制技藝——作品由於對銀飾的大量需求,苗族銀匠業極為興旺發達。僅黔東南境內,以家庭為作坊的銀匠戶便成百上千,從事過銀飾加工的人更是多達數乾。家庭作坊多數為師徒傳襲的父子組合,也有夫唱婦隨的夫妻組合。這些作坊常是農忙封爐,農閒操錘,皆不脫離農事活動。

黔東南境內的苗族銀匠可分為定點型和遊走型兩類。多數為定點型,他們在家承接加工銀飾,服務於相對封閉而形成區域格局的一寨或數寨,客戶毫無例外來自本系,所以,也可稱之為支系內部的銀匠。定點型銀匠的分布和數量,依據區域環境及市場需求自然調節,以施洞、排羊、西江、灣水、王家牌等地較為典型。遊走型銀匠同樣以家庭為作坊,農閒季節則挑擔外出,招攬生意。通常每人郡有自己的專門路線。他們並不局限只為本系或本民族加工,對沿途數百里其他分支或民族的銀飾款式都瞭然在腑,加工起來亦輕車熟路,得心應手,所以也可稱之為地域性銀匠。據調查,黔東南銀匠遊走足跡遍歷全省,並延及廣西北部及湖南西部。

黔東南境內不僅苗族銀匠多,而且出現了以霄山大溝鄉的控拜、麻料、馬高為代表的銀匠村。銀匠村中數百戶人家,80%以上以銀飾加工為副業。農閒時節,村寨之中叮噹之聲不絕於耳,炭火爐煙蕩然於戶,一派繁忙景象。遊走型銀匠皆出於銀匠村,密集的加工力量迫使銀匠村的一部分人選擇外出經營的方式。銀匠村是貴州境內的一個奇特現象,在全國也是絕無僅有的。

比起苗族銀飾的歷史,苗族銀匠的歷史要短得多。據對施洞、控拜、壬家牌等地銀匠的調查顯示,苗族銀匠大約出現於清末,至今才有近百年歷史。最初的苗族銀匠大多挾鐵匠之技藝改行拜師,向漢族工匠學習打制銀飾。龍里雲霧山一帶的"打鐵寨",是當地唯一有苗族銀匠的村寨,包攬了方圓數十里的銀飾加工製作。苗族銀匠一般都是子承父業,世代相襲,手藝極少外傳。苗族銀飾的加工,全是以家庭作坊內的手工操作完成。根據需要,銀匠先把熔煉過的白銀製成薄片、銀條或銀絲,利用壓、寥、刻、摟等工藝,制出精美紋樣,然後再焊接或編織成型。苗族銀飾工藝流程很複雜,一件銀飾多的要經過一二十道工序才能完成。而且,銀飾造型本身對銀匠的手工技術要求極嚴,不是高手很難完成。

除了在錘砧勞作上是行家裡手,在造型設計上苗族銀匠也堪稱高手。究其原因,一方面是苗族銀匠善於從婦女的刺繡及蠟染紋樣中汲取創作靈感。另一方面,作為支系成員,也為了在同行中獲得競爭優勢,苗族銀匠根據本系的傳統習慣、審美情趣,對細節或局部的刻畫注重推陳出新。工藝上的精益求精,使苗族銀飾日臻完美。當然,這一切都必須以不觸動銀飾的整體造型為前提。苗族銀飾在造型上有其穩定性,一經祖先確定形制,即不可改動,往往形成一個支系的重要標誌。

苗族女性飾銀,愛其潔白,珍其無暇。因此,苗族銀匠除了加工銀飾,還要負責給銀飾除污去垢,俗稱"洗銀"。他們給銀飾塗上硼砂水,用木炭火燒去附著在銀飾上的氧化層,然後放迸紫銅鍋里的明礬水中燒煮,經清水洗淨,再用銅刷清理,銀飾即光亮如新。

傳承意義

苗族銀飾具有豐富多彩的文化內涵,從品種、圖案設計、花紋構建到製作組裝都有很高的文化品位。在對外交往中,苗族人民把銀飾作為禮品贈送友人,和藏族的哈達、漢族的珠寶一樣珍貴。

苗族銀飾的創製技藝充分體現了苗族人民聰明能幹、智慧機巧、善良友好的民族性格。銀飾潔白可愛、純淨無瑕、質地堅硬,正是苗族精神品質的體現。

苗族銀飾長久以來都是在苗族地區流傳,改革開放後,其開發前景看好。但是,銀飾鍛打技藝一般是在家庭內部傳承,無法擇優而授,原有藝人多已年老,真正能繼承銀飾鍛造這一精湛工藝的並不多,所以這門特色技藝的發展前景不容樂觀,有必要加強保護工作。

中國傳統手工技藝非物質文化遺產

| 根據聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》中的定義,“非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。 |

| 宜興紫砂陶製作技藝 | 界首彩陶燒制技藝 | 石灣陶塑技藝 | 黎族原始制陶技藝 | 傣族慢輪制陶技藝 | 維吾爾族模製法土陶燒制 | 景德鎮手工制瓷技藝 | 耀州窯陶瓷燒制技藝 | 龍泉青瓷燒制技藝 | 磁州窯燒制技藝 | 德化瓷雕塑燒制技藝 | 澄城堯頭陶瓷燒制技藝 | 南京雲錦木機妝花手工織 | 宋錦織造技藝 | 蘇州緙絲織造技藝 | 蜀錦織造技藝 | 烏泥涇手工棉紡織技藝 | 土家族織錦技藝 | 黎族傳統棉紡織染繡技藝 | 壯族織錦技藝 | 加牙藏族織毯技藝 | 南通藍印花布印染技藝 | 苗族蠟染技藝 | 白族扎染技藝 | 香山幫傳統建築營造技藝 | 客家土樓營造技藝 | 景德鎮傳統瓷窯作坊營造 | 侗族木構建築營造技藝 | 苗寨吊腳樓營造技藝 | 蘇州御窯金磚製作技藝 | 苗族蘆笙製作技藝 | 玉屏簫笛製作技藝 | 陽城生鐵冶鑄技藝 | 南京金箔鍛制技藝 | 龍泉寶劍鍛制技藝 | 張小泉剪刀鍛制技藝 | 蕪湖鐵畫鍛制技藝 | 苗族銀飾鍛制技藝 | 阿昌族戶撒刀鍛制技藝 | 保全族腰刀鍛制技藝 | 景泰藍製作技藝 | 聚元號弓箭製作技藝 | 明式家具製作技藝 | 拉薩甲米水磨坊製作技藝 | 萬安羅盤製作技藝 | 雕漆技藝 | 平遙推光漆器髹飾技藝 | 福州脫胎漆器髹飾技藝 | 廈門漆線雕技藝 | 成都漆藝 | 茅台酒釀製技藝 | 瀘州老窖酒釀製技藝 | 紹興黃酒釀製技藝 | 鎮江恆順香醋釀製技藝 | 武夷岩茶 | 自貢井鹽深鑽汲制技藝 | 鉛山連四紙製作技藝 | 皮紙製作技藝 | 藏族造紙技藝 | 維吾爾族桑皮紙製作技藝 | 竹紙製作技藝 | 湖筆製作技藝 | 徽墨製作技藝 | 歙硯製作技藝 | 榮寶齋木版水印技藝 | 雕版印刷技藝 | 金陵刻經印刷技藝 | 德格印經院藏族雕版印刷 | 制扇技藝 | 劇裝戲具製作技藝 | 樺樹皮製作技藝 | 黎族樹皮布製作技藝 | 赫哲族魚皮製作技藝 | 瀏陽花炮製作技藝 | 黎族鑽木取火技藝 |