遺產信息

壯族馬骨胡

壯族馬骨胡遺產名稱:壯族馬骨胡藝術

所屬性質:廣西壯族自治區第三批非物質文化遺產

遺產代表性傳承人:黃一格(男1957.4)

遺產編號:114

申報人/申報單位:廣西壯族自治區德保縣

確定日期:2010年5月30日

批准文號:桂政發〔2010〕25號

遺產級別:自治區/省

簡介

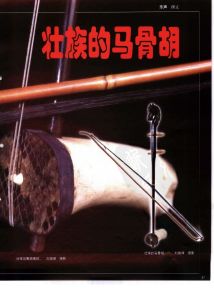

馬骨胡(見圖)是壯族人民喜愛的民間樂器,因琴筒用馬骨製作而得名。馬骨胡,別稱“骨胡”。壯族傳統弦鳴樂器,擦弦類。壯語稱之為“冉督”,又稱“冉列”和“冉森”。“冉”,壯語意為“胡”,“督”為骨頭,故名。“列”、“森”系壯語,意為“體小音高”。流行於廣西西部大部分壯族聚居區和貴州、雲南部分地區。

馬骨胡外形美觀,琴聲悠揚清脆,演奏起來如珠落玉盤般悅耳;又如山溪流淌,委婉動人,好似松濤人懷,細撫心靈;宛若春雨陣陣,潤物如絲,沁人心脾。在山青水秀的壯鄉,在月白風輕的夜晚,壯家小伙子常常用馬骨胡拉出醉人的曲調,甜蜜的鏇律,傾訴自己對心上人的愛戀之情。這甜美醉心的“壯鄉小夜曲”,常常構成壯鄉之旅的一道獨特風景。

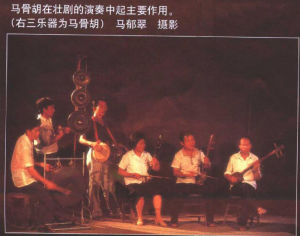

隨著社會的進步和文化的發展,壯族馬骨胡已從民間步人中國民樂的神聖殿堂。由於馬骨胡發音清脆悅耳,相當於京劇中的京二胡,故成為壯劇演出三大件之中的主弦樂器。可以說,沒有馬骨胡,就演不起壯劇, 正因為如此,馬骨胡就成為壯家人的心靈之琴,演奏的是心靈之曲,傳遞是心靈之聲,沒有馬骨胡,就沒有比天上星辰還多的壯族山歌。因為,壯家人見面就對歌,少不了弦歌一場。在“歌海”壯鄉,到處都流傳馬骨胡這“音樂聖物”的神話故事和動人傳說 。

歷史

馬骨胡是模仿古代奚琴做的。奚琴是公元10世紀的弓弦樂器,可見馬骨胡的發展也有相當悠久的年月。它主要流行在廣西左右江一帶,多是為壯族獨腳戲伴奏。馬骨胡的定弦為AB弦。因為馬骨胡的音調和壯族的語言音韻很和諧,所以深受壯族人民的喜愛。解放後,在廣大文藝工作者的努力下,馬骨胡的演奏風格和技巧,都有了很大的提高。它不但在壯劇中擔任主奏樂器,而且廣泛用於民樂隊,在民樂隊中,它被作為高音樂器使用。歌舞劇《劉三姐》、《壯鄉春早》和《壯山馬鈴響》樂隊中,都使用了馬骨胡。——陳立新,黃坤甫《馬骨胡》,中國民族,1980年第11期也有老藝人說:“從有了壯劇到現在已是第七代人了。祖輩們說‘在沒有壯劇以前早就有人拉冉列了。’”可見其歷史已相當久遠。最初,當人們辛勤勞動了一年,在節日裡,拿起馬骨胡、土胡、葫蘆胡和竹笛等樂器到各村寨的庭院中去演奏。這種形式叫做“游院”,是早期的民間樂器合奏形式——八音。馬骨胡作為壯族人民喜愛的樂器,在壯劇的發展和演變過程中是主要的伴奏樂器。在壯族的八音合奏中是不可缺少的主耍樂器之一 。傳說

關於馬骨胡,有許多神奇動人的傳說故事:傳說一

馬骨胡演奏

馬骨胡演奏後來,好馬“四蹄雪”的名聲傳到了土司的耳中。土司帶著許多錢和人馬到阿冉家,想用重金買下“四蹄雪”。當土司見到阿冉後,不但看上了“四蹄雪”,更看中了美麗的阿冉。土司下令把阿冉和“四蹄雪”一同搶回山寨。土司強迫阿冉嫁給他。阿冉寧死不從而被關到後院黑房內。土司想駕馭“四蹄雪,,剛跨上馬背,“四蹄雪”就高聲嘶叫四蹄翻騰,把他摔了下來,跌得頭破血流、鼻青臉腫。土司一氣之下,下令殺了“四蹄雪”,把它的皮和剔出的骨頭丟在阿冉面前,兇狠地說:三天之後,你若不同我成婚,就象這馬一樣,扒了你的皮,挖出你的骨。”阿冉看到自己心愛的好馬慘死,心中萬分難過和憤恨。她拔下一些長的馬尾,收起一條馬的大腿骨,請在土司家服役的窮苦人想法交給了阿列。阿列用馬腿骨和馬尾做了一個馬骨胡,聲音高亢燎亮,響徹山谷。阿冉從馬骨胡美妙的音調中得知阿列搭救她的時間和辦法。夜晚,阿列帶著繩子,爬過高牆,救出了阿冉,並射死了追趕的土司。從此,他們倆一起離開了自己的山寨,到壯鄉各地去傳授馬骨胡技藝,後來壯鄉的村村寨寨都有了馬骨胡,到處響起了馬骨胡的琴聲。人們為了紀念這兩位值得敬尊的先輩—阿冉和阿列,就把馬骨胡叫做“冉列”,並且世代相傳,直至今日。

傳說二

在很久很久以前,壯族山寨中,有一戶人家,爹媽因病早逝,只有兄弟倆相依為命,靠上山打獵、砍柴賣為生。有一天,兄弟倆天不亮就進山打獵。在一片密林中,守候了一天,也沒有見到一隻野獸。眼看太陽要落山了,兄弟倆才各砍了一挑柴,挑著向山下走去。走到半山腰,穿過一片叢林時,忽然聽見不遠處傳來一聲聲的呻吟。他倆放下挑著的柴,提著刀,彎著腰,一前一後,朝著傳來聲音的地方走去。走了一陣,見到一匹受了傷的小白馬躺在了叢林中,一隻受了傷的腿還在不斷地流著血。兄弟倆馬上找來了草藥,用嘴嚼碎,撕下衣襟,將草藥包紮在小白馬受傷的腿上。接著,又砍來野藤,將小白馬捆好,抬回家中照料。不久,小白馬的傷好了!兩年後,小白馬變成了大白馬,膘肥毛亮,高大雄壯,力大無比。從此,兄弟倆用大白馬馱柴賣,掙了不少錢。有了錢,又用大白馬馱貨物,跑街子,買買賣賣做生意,賺了大錢,富裕了。之後,兄弟倆都娶了媳婦,成家立業,幸福無比。

然而,有一個夏天,兄弟倆趕街回來時,天下著瓢潑大雨,泥滑路爛,寸步難行!走到一個崖頂時,大哥與大白馬,同時跌倒,唰啦唰啦翻滾了幾轉,跌下了懸崖!弟弟嚇呆了!不知過了多少時候,弟弟才哭著繞道下到山坡,尋找大哥和大白馬!當弟弟找到懸崖腳下時,見大白馬已跌死躺在地上,血流滿地。而哥哥躺在大白馬身上,像睡著了一般。他探了探大哥的鼻孔,還喘著氣,喊了一聲“哥”,他卻醒了,翻身站了起來。哥哥竟然一點也沒有傷,哥哥看了看死了的大白馬,知道自己沒有死也沒有傷是怎么一回事,就放聲本哭起來!弟弟也哭了!守著大白馬不知哭了多少時候,哥哥不知何故睡著了,弟弟怎么搖也搖不醒,怎么喊也喊不聽。於是,弟弟只好坐在大白馬屍體旁,守著哥哥,等他睡醒。哥哥這一睡,竟然睡了一天一夜!當哥哥醒來時,他卻不再哭了,而對弟弟說:“我入睡後,夢見一個白髮、白須、白眉的仙人,他對我說,大白馬是為了救我而死的。你若對它有情有義,將它的腿骨砍來,製作成二胡的琴筒,叫它為馬骨胡。只要一想念大白馬,就拉馬骨胡。”弟弟問:“那馬骨胡是什麼樣子呀?”哥哥說:“那馬骨胡,仙人已拿給我看過了,同漢族制的二胡基本相像。但是,馬骨胡的琴筒是馬的後腿骨做的!”於是,兄弟倆砍下大白馬的後腿骨,割下一些馬尾,掩埋了大白馬,就回家了。之後不幾天,馬骨胡製作出來了 。

特點

壯族古老的馬骨胡

壯族古老的馬骨胡1、馬骨胡琴筒的骨質成分使其在音質、音色等方面與其它拉弦樂器有著本質的區別。馬骨胡音質清脆、明亮、穿透力極強,高音區優美華麗,低音區圓潤渾厚,音色介於京胡和高胡之間,比京胡柔和,比高胡堅硬,在常規民樂隊里極賦個性。

2.馬骨胡的41定弦法,在我國地方戲曲、民間音樂中非常獨特‘與其它樂器組合時,反正定弦造成的空弦、換弓、同音異指等差別,形成了自然的多聲部效果,使整個音響深厚豐滿、音調協和、音色絢麗多彩。

3.馬骨胡擅長演奏分弓與短弓結合的弓法,強調演奏反弓。

4.馬骨胡善於使用各種裝飾性指法加花演奏,慢速時滑音裝飾,快速時倚音裝飾,多選擇本音上下大二度或小三度構成各種倚音、顫音、回音、波音等,大二度慢滑音或小三度墊指滑音,常使演奏獨具韻味 。

演奏風格

馬骨胡的演奏即是在壯劇傳統的戲曲演奏基礎上吸收借鑑了二胡的演奏技法,在單一的戲曲性表現中注入了其歌唱性與抒情性的表現,形成了它悠揚、甜美、生動詼諧和富於戲曲性的演奏風格。任何一種少數民族樂器都植根於其本民族民間音樂的土壤之中。馬骨胡的演奏即是在壯劇傳統的戲曲演奏基礎上吸收借鑑了二胡的演奏技法,在單一的戲曲性表現中注入了其歌唱性與抒情性的表現,形成了它悠揚、甜美、生動詼諧和富於戲曲性的演奏風格。值得一提的是,在大量使用的裝飾音中大二度倚音和小三度下滑音是其獨特演奏風格的一個亮點,被廣泛運用於演奏之中,形成了風格濃郁的南疆韻味。這種獨特的鏇律韻味來自傳統壯劇中曲牌與唱腔的韻味,是壯族人民長期的生活與藝術的積累,是他們智慧的結晶。它表現了壯族人民那種純樸和細膩、含蓄內在的音樂美 。製作

馬骨胡的琴筒用馬或牛、騾之大腿骨制,長約10cm,直徑約為5cm,以蛇皮或蛙皮蒙面。琴桿長約60cm,以羅漢竹、金竹、紅木或椿木為料。兩弦軸用黃京角或硬雜木製成,張絲或金屬弦。木質琴馬,線千斤。小竹栓馬尾為弓,長約60厘米。馬骨胡在雲南,製作十分精細,形式古樸精巧。馬骨胡由桶、柱、弦、軸、弓5個部分組成,琴筒取材馬腿骨,一般長約40cm。琴柱用金竹,俗稱壽竹製成。琴弦分內外兩股,弦間距離適度,外為高音、內為低音,弦線為壯家自紡的蠶絲線。弦軸採用上等雜木製成,內外弦各一軸,大小長短等同。琴弓用金竹製成弓形,再繫上馬尾即成。定弦為a1e2。常用音域為a1一a3。低音區音色結實剛勁,中音區清脆明亮,高音區尖銳犀利。演奏時,置琴筒於左腿或夾於兩膝間,左手扶桿按弦,右手持弓擦弦。富於特色的技法有前挫弓、後挫弓,小跳弓、頓弓、打音、倚音、滑音等 。名家

壯族馬骨胡名家黃廣擴在演奏-廖明君攝

壯族馬骨胡名家黃廣擴在演奏-廖明君攝胡的壯戲,就難以品味出壯語鄉音的純正與地道之韻 。

《馬骨胡之歌》

在壯族文學作品中,以一把樂器和弦琴作書名,並演繹出一個悲歡離合、曲折迭宕、愛恨交織、生死搏鬥的傳奇故事,非《馬骨胡之歌》莫屬。在壯族樂器王國中,馬骨胡不愧是一顆璀璨的明珠。每逢歌圩場上,人們經常傳唱《馬骨胡之歌》,不僅唱者不知疲倦,而且聽眾也往往廢寢忘食,有時,甚至通霄達旦,唱到天明!足見此詩的巨大藝術魅力和壯家人對長歌的喜愛程度。馬骨胡,是人化的弦琴,是全詩的靈魂和象徵。詩中充滿對這把拉弦樂器神奇作用的讚美與膜拜,這些優美的語言和生動的描繪,使馬骨胡的形象、造形、音響、色澤,無一不栩栩如生.精彩傳神。從古至今,壯族人民都十分喜愛這首具有本民族藝術風格特點的勒腳敘事長歌,而且把長歌中的主人翁作為自己的學習榜樣,正是“越聽越知音,從古唱到今。男的學文秀、女的學蘭英!”

這首長歌,無論從內容到形式都體現了壯族的生活方式、風俗習慣、民族性格和藝術風格特點。整首長歌都是運用壯族特有的五言勒腳藝術形式來寫,這種藝術形式的掌握非有駕輕就熟的老歌手的功夫不可。因為,詩中的每一節唱詞形象。細節及韻律要求比較嚴格,要拆得開又要合得起,既有腳韻又有腰韻,音樂感比較強,唱起來琅琅上口,音韻鏗鏘。尤其是在抒情部分運用這種形式,反覆重疊,可加重感情,加深印象,對揭示人物的內心世界、刻化人物性格大有“神來之筆”的精妙,實在令人嘆為觀止。

因此,人們常說:“《馬骨胡之歌》是一床無形的大被子!”這句話的意思是,熱情好客的壯家人,每當嫁女或娶親時,往往請來不少客人,晚上只要擺開歌台,唱起這首長歌,成百上千的親友客人們便會高高興興地聽歌過夜,主人就不必擔心沒有被子招待親友了。這就是馬骨胡在壯鄉獨特的藝術魅力和無法取代的傳承歌謠、敘述歷史、增加民族認同感的凝聚力與巨大功能 。

發展前景

黃廣擴製作的精美馬骨胡琴——廖明君攝影

黃廣擴製作的精美馬骨胡琴——廖明君攝影馬骨胡經過近三十年的實踐和改革,其前景是可喜和令人鼓舞的。首先,它有廣泛的民眾基礎,馬骨胡造價便宜、易學,方便演奏,音色優美純補,表在力豐富,有濃郁的民族色彩,深得壯族人民的喜愛;其次,在廣西有一批立志獻身於馬骨胡事業的改革家、作曲家、演奏家,他們團結一致,互相協助,有計畫、有步驟地將改革、創作、演奏等方面有機地結合,立體化發展,使其在藝術發展中不斷運用提高。再者,馬骨胡的改革歷程,為少數民族樂器的改革提供了一條成功的範例,為現代壯族音樂史上寫下了光輝的一頁 。

壯族非物質文化遺產名錄

| 壯族非物質文化遺產名錄,指為保護壯族非物質文化遺產而通過申報、審批後確定的名錄。這裡介紹的是國家級和自治區(省)級的壯族部分非物質文化遺產,以供讀者了解和賦予人文關懷。 |