簡介

村民以鄭、陳、鄧姓居多。50年代初,屬李家巷鄉一村,1955年建立初級農業生產合作社,1957年與老虎洞合併為弁鋒高級農業生產合作社,1959年與李家巷大隊合併,1961年析出大隊建制,1983年2月改為青草塢村,隸屬於李家巷鎮。轄青草塢、地洞寺2個自然村。村委會駐地青草塢。1992年有368戶,1281人。有水田557畝,旱地198畝,山3112畝。能源

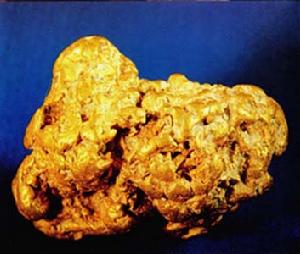

青草塢村金礦石

青草塢村金礦石鐵礦分布在景牛山,含鐵量為50~60%,民國初期投入開採,日產礦石400~500噸。1921年,長程公司曾與漢萍公司訂約,輸冶鐵礦石50萬噸。後因故停頓。1958年"大辦鋼鐵"時,在景牛山開採鐵礦石10餘萬噸。

矽灰石礦分布在姚灣山、龍井山,礦石平均品位高於60%,礦體穩定,地質儲量509萬噸。縣辦企業在開採,並出口國外。

褐色白筋石灰石分布在村西戚家山,50年代末開始開採。

工業發展

青草塢村矽灰石礦

青草塢村矽灰石礦駐村縣以上廠礦、林區單位有:浙江省長湖建築材料廠建於1974年1月,隸屬於浙江省公安廳。廠址在戚家山。用褐色白筋石灰石燒制的水泥質地優良,1978年獲優質產品,被評為全省第一,獲省科技獎。

長興縣矽灰石礦 1986年籌建,1987年建井,投資共508萬元。縣屬企業。為全國第二大型礦。年開採能力為3萬噸。1992年有職工170人,其中科技人員有8人。建築面積2萬平方米,土地占用面積50畝。產量13000噸,產值257萬元,盈利23.5萬元。產品銷往日本、歐州、台灣等國家和地區。

長興縣小浦林場弁山林區林區面積2500畝。青草塢村在發展村辦工業的同時,注意對農業的投入。1991~1992年,農業基礎建設投資20萬元,用於修築機埠、渠道、道路,完成農業電氣化標準村建設。以工補農,每畝(包括田、地、山林)每年補30元。

1983年開始對全村村民實行建房補貼,推動民房改造,至1992年,全村已建新房的有328戶,計3.3萬平方米。1991年起對獨生子女支出保健費,年人均60元,獨生子女父母養老保險金平均30元,並對村辦企業老年職工(男年滿60歲、女年滿55歲村民)實行養老保險制度。村投資18萬元,建造自來水站,挖井3口,建水塔2座,鋪設管道9000米,全村飲用上清潔衛生的自來水。

1989年9月,村里投資15萬元建造教學樓。1990年投資6萬元開闢操場。教室、辦公室均裝上了日光燈、吊扇。添置了電化教學、擴音設備。增設學生吃開水保暖桶等。對民辦教師除月兌現工資外,每月給予50元左右的補助。對外來單身教師,村里給每人發煤氣和煤氣灶具一套。同時辦好食堂。對學生給予獎勵,凡在本村學校讀書的學生,按年級學雜費規定標準,由村負責支付,村民子弟凡升入高中、國中中專、大專院校的新生,憑入學通知書分別給予100元、200元、300元和500元的一次性獎勵。同時對自費生、代培生也按各檔次的50%給予獎勵。1992年,村學齡兒童的入學率和在校學生的鞏固率都達到100%。村里還重視對成人的教育,1990年組織全村50名年齡在15~40周歲的半文盲,集中進行為期兩個月的脫盲培訓。至1992年,全村青壯年已完成掃盲任務。

龍舞

青草塢村龍舞

青草塢村龍舞相傳李家巷雙龍戲珠原自一個傳說:相傳距今(公元2005年)100年前,本鎮青草塢村東臨“龍井山”,西靠“鳳凰山”,中間有山名叫“饅頭山”,整個地勢像“龍鳳戲珠”,故而,當地人在湖州白雀龍舞的激勵與啟發下,創編了青草塢雙龍。解放前,每逢過年過節,雙龍都要挨家挨戶進行表演,更有外地人慕名前來邀請表演,以祈求來年大吉大利。

雙龍戲珠作為一種民間舞龍表演形式,經常在農村喜慶節日中演出,兩條龍分為雌龍和雄龍,所以也稱為雙龍,雌龍表演者為9個女性演員,雄龍則為9個男性演員,另加1名龍珠(男性),整個節目共有19個舞龍人員。雙龍龍身由布製成,用顏料畫滿鱗片,龍頭小巧,龍棍較短,舞時靈巧輕便,因此也適合女演員演出。表演開始後,5位伴奏人員敲擊大鑼、小鑼、鼓、鑔等樂器,龍珠先出,在搭建的高台上造型,之後翻跳下來,跑到舞台前方,將棍子在地上跺三下後,雌雄兩龍分別由兩邊舞動上場,跟著龍珠跑陣,稱為“雙龍戲珠”,之後,龍珠進行繞陣、穿陣表演,或龍尾纏繞,龍頭相碰,或龍頭纏繞,龍尾甩動,都有代表雌雄雙龍情深意切之意。第三階段龍珠又出場,帶引雙龍表演,直至結束。

青草塢雙龍的特點在於,它不講究龍身上下翻滾,而是講究先布陣、後解陣的表演,最大的難度是兩條龍糾纏在一起時,演員解陣的步伐不能出錯,否則雙龍打結,便有不祥之意(為當地人傳說)。

浙江名村

| 村是一個基層單位,也是一個極其重要的研究單位。1964年,毛澤東同志曾經說過:研究現代史,不能不去搞家史和村史。從研究最基層的家史、村史的微觀入手,這是進而研究整個巨觀社會歷史的基礎。無疑,這是很有見地的論斷。從不少村的形成、發展、變化中,可以看到整個社會生活、生產組合、家庭結構在發生變化。素稱"方誌之鄉"的浙江,歷史上修過的村志卻不多。 |