基本信息

戰役名稱:天門嶺之戰

日期: 698年

地點: 天門嶺

結果: 粟末靺鞨勝利

起因:

領土變更: {{{territory}}}

參戰方:武周粟末靺鞨

指揮官:李楷固大祚榮

戰役簡介

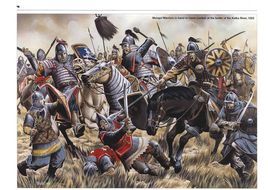

天門嶺之戰,是698年武周的契丹族將領李楷固和粟末靺鞨酋長大祚榮在天門嶺的戰役。結果是粟末靺鞨勝利。

高句麗滅亡後,大祚榮隨其父舍利乞乞仲象徙居營州。696年五月,契丹李盡忠、孫萬榮殺營州都督趙文翽反抗武周,乞乞仲象和白山靺鞨首領乞四比羽及高句麗餘部度遼水東徙,保太白山之東北,阻奧婁河,樹壁自固。儘管武則天採取姑息政策,封乞四比羽為許國公,乞乞仲象為震國公,赦免其罪。但是乞四比羽拒不受命,698年,武則天命玉鈐衛大將軍李楷固、中郎將索仇將其擊斬。乞乞仲象病死,大祚榮兼併乞四比羽部眾,繼續反抗武周軍隊。李楷固引兵過天門嶺,追擊大祚榮。大祚榮反擊,李楷固大敗,僅以身免。大祚榮帥其眾東據東牟山,其統治之地方圓二千里,十餘萬戶,勝兵數萬人,自稱振國王(渤海國的前身,振國王的稱號來源於武則天對大作榮父親大仲象所冊封的震國公。),附於後突厥。

渤海國崛起

歷史背景

公元668年(唐高宗總章元年),雄據於我國東北700年之久的高句麗政權為唐王朝所滅,由此打破了這一地區的政治平衡,從而在客觀上為靺鞨民族的崛起創造了歷史機遇。

唐王朝與新羅聯合滅高句麗,事後雙方就瓜分高句麗土地與人口發生分歧。當時唐朝不單獲得高句麗決大部分疆土,還將近40萬高句麗遺民強行內遷往中原各州縣,從而引發高句麗民眾的強烈反抗。不滿唐朝獨吞戰果的新羅也趁機與之爭奪,屢次與唐朝發生衝突。與此同時,高句麗滅亡為契丹、奚等東胡室韋系各部解除了東顧之憂,這些部族勢力紛紛興起並與北方草原新建的後突厥汗國聯合與唐朝抗衡。從而使唐王朝陷於東西交患,相顧不暇的境地。

營州之亂

公元4世紀以來契丹族即分布於今燕山以北至遼西各地,並逐漸形成由八大部落聯合的同盟。到6世紀中頁,已約有人口20萬左右。公元648年(唐太宗貞觀22年)契丹聯盟首領窟哥可汗要求“內附”,唐朝冊封窟哥可汗為松漠都督戍營州(今河北昌黎),賜姓李。公元679年後突厥汗國聯合奚族攻唐營州廣寧一線,唐朝任命窟哥可汗之孫李盡忠為松漠都督武衛大將軍,其弟枯莫離為彈汗州刺史,同時任命與其有姻親關係的孫萬榮為歸誠州刺史,希望借契丹與營州地方豪強的力量抵禦後突厥,但李盡忠等人隨事敷衍不願為唐朝賣命,引起唐廷不滿。當時唐朝駐營州都督趙文翽專橫“數侵侮”契丹,視契丹人“如奴僕”致使“盡忠等皆怨望”,《資治通鑑》記載:萬歲通天元年五月壬子(公元696年6月)、營州地方“大飢”趙文翽竟“據倉濟不發”,引起契丹各部的強烈不滿。李盡忠聯合孫萬榮舉兵反唐“殺文翽,居營州作亂”“盡忠自號無上可汗....眾數萬...攻崇州...進逼檀州..”,一時聲勢浩大,震動唐廷。歷史上稱此次事件為“營州之亂”。

李盡忠、孫萬榮叛亂的訊息很快傳到洛陽,女皇武則天極為震怒“下詔改萬榮為萬斬,盡忠為盡滅”令右金吾大將軍張玄遇、左鷹揚衛將軍曹仁師、司農少卿麻仁節摔兵征剿,又招還在粟末水前線的李多祚回援營州作為策應。然而唐軍出師不利,八月初討伐軍剛到郟石谷即遭叛軍伏擊,幾乎全軍覆沒,主將張玄遇、麻仁節成了俘虜。接著唐廷又派武攸宜前往征討,依然不能奏效。好在東突厥默膪可汗稱機偷襲松漠州叛軍老巢,不久李盡忠又死去,唐朝才略得喘息。第二年春唐廷又派羽林將軍蘇宏暉率17萬大軍討伐,結果又在郟石谷慘敗,主將蘇宏暉臨陣脫逃,孫萬榮一路追殺,6月上旬武懿宗的20萬討伐軍再次敗北,叛軍乘勝一路攻破冀州、趙州、河間、邢州 等20餘城,整個河北危急。為挽回敗局,697年夏,唐廷河北神兵道總管楊立基借奚族兵偷襲孫萬榮後路叛軍遭重挫,歸途中又遭唐軍張九節部伏擊孫萬榮兵敗後被部下所殺,首級獻於唐廷。

至此營州之亂初告平息,同年9月武則天大赦天下,改元神功,以示慶賀。

戰役經過

血戰天門嶺

自南北朝以來就有大批靺鞨部族遷往內地,尤以幽州、盧龍為最多。據《北蕃風俗記》記載:隋代開皇年間粟沫靺鞨與高句麗發生戰爭,粟沫部敗北。為避高句麗兵禍,酋長突地稽率 矢賴、窟勒突、悅稽蒙、越羽、布忽賴、普稀、布布括利 八部近兩萬靺鞨人放棄夫余城(今吉林省吉林市)內遷至遼西柳城(今遼省寧阜新市東南)。唐初武德年間粟沫靺鞨烏素古部內遷遼西慎州(今遼寧省建昌)。628年又有粟沫靺鞨愁思嶺部內遷遼西黎州(今河北省撫寧)。唐滅高句麗後大搞強制移民,因此又有大量曾經臣服於高句麗的粟沫靺鞨、白山靺鞨被驅至營州一帶,而渤海大氏即在其中。約到696年之前幽州以東遼河以西的靺鞨人口已達6萬人以上。

696年秋營州之亂爆發,李盡忠自號無上可汗屢破唐廷官軍,一時聲威赫赫。居於遼西一帶的靺鞨各部與高句麗遺民自然不得不臣服於李盡忠,為其馬首是瞻。當時營州的靺鞨酋長 大.乞乞仲相,乞斯比羽先後率部臣服叛軍,李盡忠還加封大.乞乞仲相為舍利(契丹語帳官)。一年之後孫萬榮敗死,唐軍陸續收復河北、灤遼諸失地,同時也將曾經參加叛亂者或與李孫二人有牽連者視為“叛逆餘黨”一一進行反攻清算。大.乞乞仲相與乞斯比羽為避禍只好又上表向唐廷請罪希望得到寬恕,武則天為暫時平息局面接受狄仁傑的安撫建議以作刁買人心,謊敕赦其部眾無罪,封 大.乞乞仲相為震國公,封乞斯比羽為許國公。然而好景不長、當局勢穩定之後,唐廷凶像盡現。負責反撲的唐將武懿宗等人對本已放下武器的契丹降兵大開殺界“皆以為反,生剮取其膽”,“奏河北百姓從賊者盡誅之”。697年中秋降唐的契丹將領李楷固為表忠心特向武則天請命清剿曾依附叛軍的靺鞨部落,武則天大喜“授其官爵,委以專征”。生性兇殘的李楷固果然不負聖命,不到一個月時間就將乞斯比羽部擊敗,屬下靺鞨民眾萬餘慘遭塗炭,無論婦孺為唐軍“盡屠之”,酋長乞斯比羽為唐軍俘獲後被施以陵遲酷刑處死,首級獻於唐廷。

剿滅乞斯比羽部之後,唐廷又將屠刀對準了下一個目標乞乞仲相部。但、更嚴重的是老酋長乞乞仲相偏偏又在這個危難關頭憂急病逝。大難臨頭之季老酋長乞乞仲相之子祚榮在部眾擁戴下臨危受命,毅然接過了這副重擔。當時李楷固的討伐軍到達汝羅城(今遼寧省老軍堡)已經近在咫尺,形勢極其危急。壘卵之季祚榮作為年輕統帥確實不負眾望,他審時度勢,認為唐廷剿滅之意已定再向唐廷請降已無可能,而北方突厥雖表面支援實則不懷好意,此時對兩方都不可抱任何幻想。而東北老家因高句麗新滅強敵已無,唐朝與突厥的勢力在那裡又鞭長莫及。於是當機立斷,率領族眾與高句麗遺民所部攜家帶口兩萬餘人,於公元697年深秋秘出營州北界向粟沫部老家忽汗州方向東奔。

當時祚榮部欲向東逃難的大路有三條:一是經汝羅誠走襄平南道渡遼河至遼東郡(今遼寧省遼陽市)為南道;二是過懷遠鎮(今遼寧省北鎮)東渡遼河走襄平北道至國內城(今吉林省集安)為中道;三是經通定鎮(今遼寧省新民以北)渡遼河再折向東南到新城(今遼寧省撫順北)為北道。而以“善用兵”著稱的祚榮對此三條道路均未選擇。原因是汝羅城正在追兵方向南道不可走,唐朝安東都護裴玄圭控制國內城中道不可走,遼東城也在唐朝都督高仇順的掌握之中北道也不可走。為迅速擺脫唐軍追擊,祚榮率部眾出其不意,夜渡芒牛河經山間小路迂迴到營州東北的天門嶺(今遼寧省阜新西北魯兒虎山),在今遼寧康平口以北渡過遼河,這條路看似繞遠,但在山地丘陵的掩蔽下確有利於隱藏行蹤。前來追擊的唐軍李楷固部剛到大陵河東岸就撲了個空,幾經周折才發現祚榮的去向,於是馬不停蹄、窮追五日,終於在延津城(今遼寧省開原東南馬家寨山城)趕上了逃難中的祚榮族眾,並迅速擊潰了祚榮部留以墊後的小隊人馬。

當聞唐廷追兵將至祚榮屬部族人一片驚恐,婦孺老弱抱頭痛哭。祚榮見此情景已無法迴旋,急與部下安排托當地高句麗遺民幫助先將家眷護送至延津城暫避。自己率所有男丁備馬利刃,誓與唐軍拚死一搏。趁李楷固大軍尚未到達,祚榮選定延津城周邊地勢迅速作好了戰鬥布置,他另戰士們伐木為籬依山城南坡有利地形布成扇形陣以待敵軍,又點兩千人馬於城南沙河東岸丘陵密林中設伏,自身親率三百騎濱沙河橫阻其道,作正面軍以迎李楷固。一切安排就緒、時至午後,西南一面煙塵四起幡鑠如林,唐廷派來的討伐大軍蜂擁而至。唐軍主將李楷固向來以勇悍著稱,史書記載他“每陷陣如鶻入鳥群、所向披靡”。當聽說祚榮親自迎戰就在沙河對岸,心懷累次撲空之恨的他早已急不可待,大笑道“彼當虜及,以何卻”,遂急命全軍涉沙河,欲殲滅所有逃敵、生擒祚榮。見唐軍步步逼近,祚榮卻立馬巍然不動,旗下三百將士見統帥鎮定自若也信心倍增、畏懼頓消。當疵面猙獰的敵人已渡河既在眼前時,祚榮揮刀前指下另接戰,率領眾騎沖向敵軍。剛剛上岸的唐軍本以為又可痛快屠殺一翻,並未想到逃跑中的“獵物”也敢反抗,自是粹不及防,著實挨了祚榮這迎頭一棒。在後壓陣的李楷固見前鋒被殺的東倒西歪,不由得暴跳如雷,急另中軍騎兵全線衝殺必取祚榮首級不可。祚榮見誘敵追擊的計策已經奏效,便不斂戰,即命部下全體撤退仰作潰敗之狀,多勇少謀的李楷固見此情形啟肯放過,立即催馬隨後追趕,直至延津城山下。延津城周山半環,雖不高,卻成馬蹄狀,為有東南平坦,地隨坡高、道路漸陡,騎兵一旦衝到這裡便會因地形制約速度自然減緩,左右顛簸型不成陣。祚榮騎兵賴人數少,上坡後便迅速分成小隊退入木籬背後,而當李楷固的大隊騎兵衝到山前時,其先頭部隊因山坡崎嶇一時前進受阻,而後隊人馬又因賓士過快擁作一團,人叫馬嘶號令根本無法傳達。此時被祚榮預先布於木籬後面的靺鞨射手皆搭箭在弦,聞號令瞬間齊發、矢如雨下,坡下的唐軍騎兵哪經的起這一打擊,頓時陣腳大亂。祚榮見戰機已到,立即駁馬回身大喊“與斃仇敵無赦”二次率軍殺入敵陣,屬下將士們皆深知背後就是妻兒老小,而仇敵即在眼前,斷無後路可退,於是無不將個人生死置之度外、勇猛異常。在祚榮的率領下守衛延津城的全部靺鞨將士均投入戰鬥,他們居高臨下依地形之利重創唐軍。李楷固見戰況不利忙又投兩翼騎兵出陣,並急催後軍步兵迅速渡過沙河以為增援,但另李楷固萬萬沒有想到的是,他這一招卻正中祚榮計策的下懷。正當唐軍步兵半渡之時,預先藏在河東岸山林中的伏兵依祚榮之計突然從林中衝出,直撲正在渡河的唐軍步兵,其中數百高句麗兵均乘馬持矛以赤刃分脂之勢將唐軍大陣一劈兩半,一時間唐兵溺死水中者、棄甲逃遁者不計其數。李楷固本率前軍交戰正緊,卻忽聞身後殺聲四起,忙催馬回巡,竟得知後軍遭襲業已潰散,大驚失色中方如夢初醒知自己是中了祚榮的埋伏。兩千伏兵很快殺到,祚榮知計畫已成,便更加沉著,指揮部屬前後夾擊以利全殲敵軍,奪取最後的勝利。數時之後,唐軍業已力不能支,死傷太半,戰至黃昏,唐軍全陣崩潰,將領們如未戰死者及作鳥獸散,而剩餘兵卒則四下奔命抱頭鼠竄。主帥李楷固見此情景,即知大勢已去,只得卷旗換馬,幸得天黑隱蔽,為百餘親卒掩護向西突圍,逃之夭夭。待其數日之後回到營州時已是“僅以身還”了。

戰役結果

至此、天門嶺--顏津城 一戰,最終以唐朝的徹底失敗與大祚榮所部靺鞨、高句麗聯軍的全面勝利而告終。由於這次戰役是發生在大祚榮東奔過程中取道天門嶺之後不久。因此,歷史上既稱其為“天門嶺之役”。

東牟山自立

天門嶺之戰祚榮部一舉擊潰唐廷追兵,李楷固幾乎全軍覆沒,所攜帶的糧草輜重無法撤回很快成為祚榮部的戰利品,有了這些物資的支持,祚榮部得以按原計畫繼續踏上反鄉之路。他們自今天鐵嶺開原附近的丘陵地帶進入清河河谷,向東翻過哈達嶺,再順回拔河(即今輝發河,‘回拔’‘輝發’為古今同一詞不同音譯)彎延北行,抵達松花江(即古之“粟沫水”,‘粟沫’、‘宋瓦’與今‘松花’均為同一詞的不同音譯)上游的蘇密城(今吉林省樺甸境內),至此他們已回到了自己的故鄉,粟沫靺鞨故地。這裡在高句麗時期曾經是靺鞨各部中經濟最發達的地區,當地靺鞨人曾以地利之便與東南的高句麗和西南的唐朝有過廣泛的貿易往來,一度商賈雲集,堪至繁華。但祚榮部回到這裡時已今非昔比,唐朝滅高句麗一戰中靺鞨各部聯軍遭重創,唐軍洗劫了高句麗北鎮的夫余、長嶺、桂婁 三州,當地的靺鞨與高句麗居民或是逃亡,或被唐朝與新羅掠走,如今已粟沫故地已是村鎮蕭索、人煙罕至。此時初冬逼近,祚榮部一行數萬人的糧草給養逐漸緊張起來,而周邊地區因兵禍破壞一片蕭條,很難籌措到足夠的糧草。為熬過歸鄉後的第一個寒冬,他們不得不再次拔寨起程,向東面氣候濕潤物產豐富的 白山靺鞨 和 虞婁靺鞨 的領地遷徒,希望得到這些部落的幫助以便度過難關。

公元697年12月,祚榮率領部眾來到虞婁靺鞨西竟,當時已入深冬,天降大雪,祚榮所部大隊人馬難以繼續東行,他們索性來到東牟山(今吉林省敦化市西南12.5公里的城子山),這裡地勢險固,南拒險山可備唐軍之患,北15公里外又有敖東城作犄角之勢,東有忽汗江(今牡丹將上游)有劑水漁獵之便,於是祚榮與部屬老臣商議決定就此築城落戶。當地虞婁靺鞨各小部酋長聽說天門嶺大破唐軍的祚榮到此,便紛紛前往犒勞慰問,同時也是作試探摸摸新來戶的底細。由此、祚榮第一次展現了他出色的外交才能。他在東牟城設宴作謝,熱情的款待了前來接濟的虞婁靺鞨各部酋長,席間祚榮向各部酋長講述自己在中原的見聞與大破唐軍的經過,厲陳高句麗新滅唐朝與突厥截虎視東陲,新羅在東又為肘腋之禍,靺鞨諸部腹背臨敵的政治利害,並乘宴席之機,提出以本族子弟為阿傅,願與各部酋長家族承辦聯姻,永節姻戚之好。各部酋長仰慕祚榮的軍威紛紛答應聯姻,最後祚榮與當地酋長們殺馬告天,建立了靺鞨同盟。祚榮部自東歸以來經歷天門嶺之戰與寒冬遠涉的考驗,終於在東牟城立足,並很快在當地靺鞨各部中樹立起威望,站穩了腳跟。公元698年初,粟沫、虞婁、白山、各部酋長集會東牟城共同推舉祚榮為首領,進尊號為“大莫佛”(莫佛即瑪琺,滿語“君長,老爺,爺爺”),從此祚榮家族以“大”為氏。

也幾乎是在大祚榮部東歸準備定居忽漢汗洲東牟山的同時,唐朝營州一帶政治形勢又發生了很大變化。唐廷雖然藉助奚、藿 等族援兵平定了李孫叛亂,但對營州盧龍一帶並未取得牢固的控制權,李楷固在天門嶺一戰中遭慘敗,訊息傳回營州使 奚、藿 各部酋長更加不馴於唐廷。後突厥默膪可汗趁此唐朝勢力衰退之機,竭力拉攏契丹舊部與奚、藿 等部族酋長,其勢力逐步滲入薊東營州、盧龍一帶。據《舊唐書、突厥上傳》記載當時“契丹餘眾”及“奚、藿皆降於默膪”而且“兵眾漸盛”。他們很快占據了營州盧龍之地,造成“王師道絕,無以陸路轄遼東”的局面。697年10月狄仁傑等大臣鑒於實際情況尚疏武則天厲陳“近者國家頻歲出師,所費滋廣,西戌四鎮,東戌安東,調發日加,百姓虛弊........請捐四鎮以肥中土,罷安東以實遼西......事雖不行,識者是之”。經過廷議辯論,最後武則天採納了這一建議,於公元698年春下令暫時放棄安東、哥忽、建安 三都護,將遼東軍事勢力龜縮回遼西以備後突厥,這無疑為大祚榮勢力的發展壯大提供了大好時機。這個訊息很快傳到東牟城,大祚榮為此不禁欣慰。因唐朝大患已退去,突厥又竭力轉注遼西,無暇東顧,他終於可以暫時防開手腳大幹一番了。大祚榮先對周邊不太臣服的鐵利、嶺西等部進行了討伐,迫使他們向自己稱臣,並在聯盟內部繼續加強個人權勢,實力步步壯大,逐漸集軍政大權於一身。

公元698年10月大祚榮在東牟城正式加冕稱王,國號“靺鞨固倫”(即滿語“靺鞨之國”),定都東牟城,更其名為“訥訥赫噶柵”(訥訥赫即滿語口語中“母親”,噶柵,滿語“大寨子”之意)。同時大祚榮作為政治家也精於戰略,考慮到將來對唐關係為國家長遠之計,他稱“與唐仇侍甚,彼之負信也,非朕宿意,今之涉事不可不唯時後計矣”。為此他力排眾議,再次施展出靈活的外交手腕,命名“靺鞨”國號的同時,也取唐朝與其父的封號為國之別號,稱“大震”(因此後世也稱渤海為“震國”)以此作為對唐廷表示願意主動修好的信號,這為將來與唐朝和解締造“車書本一家”的和平大局奠定了政治基礎。至此,靺鞨大氏政權正式建立,肅慎—滿族系的第一個封建政權在東北的土地上興起了。

戰役點評

對於天門嶺一戰,歷代史家的評述很多,看法種種不盡相同。但、以現代唯物主義科學歷史觀分析,大致可總結為以下三點:

單從軍事方面著眼

天門嶺之戰是我國古代又一次以弱勝強、以少勝多的戰役。從交戰雙方的實力對比來看:主攻方唐朝,其派遣的討伐軍大多屬正規部隊,步騎配合、兵種齊全,且武器精良、訓練有素。據考證,李楷固啟前遭到過楊立基的圍擊,降唐時攜帶的部屬不超過千人,當時唐朝平定營州的總兵力約20萬,去掉奚、藿 等族的僱傭兵,唐軍實際兵力約十餘萬。李楷固官拜左玉鈐衛大將軍相當於今天副軍級,為中層指揮官,因此分給其統領的部下為漢、契丹混合部隊,主力為唐廷正規軍,數量應在萬人左右。李楷固本人身經百戰,兇悍勇猛,一向享有威名。防禦方祚榮部,乃為靺鞨與高句麗遺民混雜而成的遊獵部落,男女老少拖家帶口,且攜帶有大量牲畜和日常用品,實與難民無二。他們缺乏編制也無紀律,行動很遲緩,一旦被劫殺便毫無機動性與防禦性可言。祚榮的軍隊是臨時組織起來的,總兵力最多不過四五千人,未曾統一訓練,武器裝備較差,憑的只是往日部族衝突和狩獵時積累的經驗。祚榮本人年紀青青初任酋長還沒有太高威望,大家全憑對其父親乞乞仲相的尊重及血緣親情而信賴他。相比之下唐軍顯然占有絕對優勢。然而、戰場上的優勝消長往往是瞬息萬變的。唐軍統帥李楷固雖然勇猛,可畢竟缺乏軍事家的才幹,他作戰時只憑意氣用事一時蠻橫,不過是匹夫之勇。在剿滅乞斯比羽之後他被一時得手沖渾了頭腦,自以為對付祚榮也能易如反掌,故而邀功貪戰、輕敵貿進,犯了兵家大忌。他鞭策士卒馬不停蹄窮追數日,結果把自己變成了疲憊之師,並且遠離唐境,又無後援,落到孤軍深入的境地,最後慘敗亦為必然。祚榮部起初慌於奔命不敢給敵人以反擊,但在唐軍的一再追逼下,終於忍無可忍拿起了反抗的武器,由於彼此多為同族血親加之為了保護家小無不同仇敵愾拚死作戰,在士氣上顯然勝過人困馬乏的唐軍一籌。他們原本就生活在白山黑水之間,在這裡更可發揮土著優勢,利用一切地利之便以逸待勞,給遠道而來的敵人以致命打擊。祚榮作為統帥當強敵而能處事不驚、指揮若定,臨陣也能不計生死、身先士卒,為部下作了出色的表率。他雖然年輕,卻具有軍事家的出眾才能,正是由於他在戰前的審時度勢精心籌劃大家才得以避開鋒芒,迫使敵軍遠程奔襲拖垮鬥志,最後利用自己熟悉地理環境的優勢巧妙設伏,以己之長擊彼之短,最後大獲全勝。

總之、天門嶺戰役充分體現了“不若能避、敵則能戰,避實擊虛、因敵制勝”的軍事思想。作為我國軍事史、戰爭史上的又一經典戰例而供後人研模。大祚榮也從此作為一位傑出的軍事統帥而留名青史,為後世所敬嘆。

政治方面

天門嶺戰役的直接政治根源在於營州之亂,但追溯根源卻是因在滅高句麗之戰後所採取的強行內遷政策,以及長期以來自持強大一貫歧視少數民族的錯誤作法。營州之亂的起因是由於唐廷平素不能善待來歸的契丹部落,而臨到用時又指牛喚馬,結果引發李盡忠等人的反叛,以至於費了九牛二虎之力才將其平息。但、遺憾的是唐朝決策者們並沒有在這次事變之後充分吸取教訓,反而自以為叛亂平息之日即是清除一切“不臣”的天賜良機。身為最高統帥的武則天沒能完全採納狄仁傑等人提出的“以撫代剿”策略,而是出爾反爾,以赦免加封的辦法誘殺本無大過的‘二乞’部族。這種做法在政治上當然是得不償失的,不僅再次逼反了大祚榮,而且失信於天下,使周邊的 奚、藿 等少數民族看清了唐廷的嘴臉最後紛紛投靠後突厥,以至於後來落得“遼東道絕”的境地。唐廷發兵清剿本就是失策之舉,而選派的李楷固又是個暴虐之徒,他對乞斯比羽部展開大屠殺,失去人心。祚榮部本已遠遁,對唐廷而言已無威脅,本應適可而止,但李楷固貪功心切不惜孤軍遠征,因此也不得軍心。結果反而促使祚榮部同仇敵愾很很殺了朝廷的威風。

天門嶺之戰的政治因素也為後世留下了深刻的歷史教訓。它告戒後來的統治者凡在涉及邊疆民族問題時,最穩妥有效的辦法是以平等互信,本以“既來之則安之”的態度妥善處之。而、自持強大、窮兵黷武,盲目迷信武力,採取鎮壓手段,其最終結果只能是適得其反。

歷史影響與歷史地位

天門嶺之戰是歷史的轉折點,它對我國對8至10世紀的東北邊疆歷史,乃至東北亞歷史 影響深遠。

首先、這次戰役沉重打擊了唐王朝在兩遼地區的勢力,為其後 突厥攻克盧龍至使唐朝“遼東道絕”埋下了伏筆。同時迫使唐朝轉變了營遼方針,放棄了在遼爭霸的政策,東北地區一時出現政治真空。

其次、天門嶺之戰的勝利使祚榮所部擺脫了唐廷追兵的威脅。戰後他們繳獲了大量軍械物資,壯大了自己的實力,從而在靺鞨各部中樹立了崇高的威望。這為後來大祚榮率部“保東牟山自立”創建“靺鞨大震國”即後來“渤海國”埔平了道路。

天門嶺之戰不單具有重要的軍事價值,而且占有重要歷史地位。它所直接啟及的是我國東北邊疆正式封建君主政權之始。它成就了我國歷史上的一代王朝大渤海。其歷史地位當與後世 遼金“乎布達崗之戰”;明清“薩爾滸之戰”不相伯仲。自遠古肅慎、挹婁 發展而來的靺鞨通古斯民族、第一次以獨立的姿態蹬上人類歷史舞台,開創了立時229年的海東基業。自它勝利的那一刻起,一個斬新的國家與一支生機勃勃的民族即將崛起於白山黑水之間,屹立在東北亞大地之上。

天門嶺之戰

天門嶺之戰唐朝戰爭列表

| 霍邑之戰 | 唐朝統一戰爭 | 淺水原之戰 | 柏壁之戰 | 唐與突厥戰爭 | 洛陽、虎牢之戰 | 虎牢之戰 | 唐平蕭銑之戰 | 洺水之戰 | 靈州之戰 | 下博之戰 | 唐滅劉黑闥之戰 | 唐與吐蕃戰爭 | 岷州之戰 | 唐滅輔公祏之戰 | 五隴坂之戰 | 玄武門之變 | 涇陽之戰 | 唐滅東突厥之戰 | 唐擊吐谷渾之戰 | 松州之戰 | 唐滅高昌之戰 | 唐擊薛延陀之戰 | 唐擊焉耆之戰 | 唐與高麗戰爭 | 安市城之戰 | 唐滅薛延陀之戰 | 唐攻龜茲之戰 | 唐滅西突厥之戰 | 唐滅百濟之戰 | 唐與契丹、奚等之戰 | 平壤之戰 | 天山之戰 | 白江口之戰 | 唐滅高麗之戰 | 大非川之戰 | 青海之戰 | 裴行儉破西突厥之戰 | 朔州、黑山之戰 | 裴行儉攻伏念之戰 | 雲州之戰 | 骨篤祿攻唐之戰 | 武則天平李敬業之戰 | 兩井之戰 | 唐諸王反武后之戰 | 安西之戰 | 素羅汗山之戰 | 黃獐谷之戰 | 東硤石谷之戰 | 天門嶺之戰 | 冷陘之戰 | 灤水谷之戰 | 武街之戰 | 瓜州之戰 | 石堡城之戰 | 唐攻契丹之戰 | 積石軍之戰| 唐擊小勃律之戰 | 恆羅斯之戰| 唐與南詔戰爭 | 唐平安史之亂 | 范陽起兵 | 安軍攻占東都之戰 | 郭子儀擊叛軍之戰 | 常山之戰 | 雍丘之戰 | 九門之戰 | 嘉山之戰 | 靈寶之戰 | 陳濤斜之戰 | 寧陵之戰 | 春太原之戰 | 睢陽之戰 | 唐收復兩京之戰 | 河東之戰 | 唐收復長安之戰 | 唐收復洛陽之戰 | 河陽之戰 | 唐再奪東京之戰 | 唐滅史朝義之戰 | 邠州之戰 | 奉天、靈台之戰 | 靈、宜、鹽、百之戰 | 劍南、西川之戰 | 臨洺之戰 | 洹水之戰 | 魏州之戰 | 涇原兵變 | 奉天之戰 | 貝州之戰 | 李晟收復長安之戰 | 河中之戰 | 汧城之戰 | 神川之戰 | 維州之戰 | 唐破吐番維州之戰 | 蔡州之戰 | 唐平劉稹澤潞之戰 | 交趾之戰 | 龐勛起義 | 成都之戰 | 王仙芝起義 | 唐末農民戰爭 | 黃巢轉戰中原之戰 | 黃巢南下福州之戰 | 信州之戰 | 黃巢攻東都之戰 | 黃巢攻長安之戰 | 唐奪長安之戰 | 唐滅大齊之戰 | 安史之亂 |