地理位置

燕坊村落

燕坊村落村莊坐落於離贛江約2公里的台地上。滔滔江水自南而北流經燕坊,向西北而去,形成環抱之勢。燕坊村落

景觀

景觀燕坊村在環抱的台地上,背山面水,與贛江東岸的大東山遙相呼應。她背靠後龍山 ,以抵擋冬季寒冷的西北來風;面朝贛江流水,迎接和煦的夏日涼風,享受舟楫、灌溉和養殖之便;村前開闊的原野,有朝陽之勢,便於獲得充足的日照;緩坡階地,既可避免淹澇之災,又可使村中居民獲得良好的視野,周圍的植樹,涵養水源、保持水土、調節氣候;村後約1公里長的樟樹群,形成天然屏障,既能氣,又能聚財,這樣一個自然和諧的生態環境,符合我國古代村落選址要求。這種選址,在現實生活中有其生態學價值。燕坊村,就是坐落於這樣一個“山環水抱必有氣”的有機生態環境中,她靜靜地屹立於贛江之濱,見證著歷史的變遷……

歷史

燕坊古村,其歷史可以上溯到南宋。據燕坊收藏清代光緒二十六年的《重修中本堂族譜序》記載,燕坊村先祖為一世祖榮泰公。“榮泰公來自湖南循州龍潭九典巷,行至吉水之折桂東鄉大北溪,見江山秀麗,水繞山環,是以居之。”榮泰祖生於唐天成丁亥年,歿於宋大中祥符壬子年,為吉水鄢姓基祖。傳至九世孫興達,便遷至本縣中鵠鄉水西五十四都渡頭村居住。有名蒼然公者,為榮泰祖下十一世,“見同都鄢坊江水澄清,遠山聳翠,知後必有昌大,吾門者愛卜居而遷於此,為鄢坊之基社。”於是,十一世孫蒼然成為了燕坊的開基祖。

人口

燕坊村

燕坊村村莊現有160餘戶人家,600多人,村莊現有16 0餘戶人家,600多人,鄢、饒、王、劉、肖、郭、江、鄧八姓雜居,燕坊村自開基以來,以鄢姓居多。關於鄢姓的來源,《平陽鄢氏族譜序》載:乾隆二十四年,賜進士出身誥授文林郎知福建汀州府清流縣事范堂裴廷洛撰《鄢氏重修族譜序》云:“蓋鄢本軒轅之裔,自召公?]封燕,以國為姓。”又據《重修中本堂支譜序》載:“先世系軒轅後裔,代居涿州,帝胄二十五人中,鄢為其一。”至漢代,其後裔希巽“負奇才,有大志”,平匈奴有功,“封太原將軍,武掠之職於平陽,賜爵鄢陵侯,世守其地,燕之易鄢,實肇於此”。從以上記載得知,燕坊村鄢姓,本以國為姓,是為燕姓,後因功封鄢陵侯遂改姓鄢,燕鄢同音,故燕坊村又稱鄢家坊。

特點

村人極為重視門楣,紅石門楣分別雕飾人物故事、花卉獸禽,還依主人的情趣鏤刻了不同的書法對聯和橫披,橫披如“字水瀠洄”、“三槐第”、“青陽絢彩”、“秀毓山川”、“水繞山環”、“水木清華”等,宛如一座古代門楣展覽館。 一座民居或一座宗祠的門楣是一家或一族人的臉面。燕坊門楣的奢華裝飾,講述著一個村莊不凡的歷史。據載,古代燕坊人依贛水之便,常乘舟下長江至四川湖廣一帶經商,明末清初極盛時,有聞名於長江兩岸的鄢姓力誠經商號、饒姓寶興裕商號、王姓王世太商號。燕坊人在外相互團結,甘苦與共,返鄉則大興土木,竭盡奢華;捐官捐爵,以彰顯門庭。村里許多“大夫第”之類牌匾,便由此而來。

燕坊村在交通便利的贛江岸邊,這裡的村民,依仗水利之便,長期在外經商做生意,湖廣、四川、江浙一帶,經濟發達之地,有他們經商旅行的足跡,燕坊人在外接受了新的文化,然後帶回家鄉,用多年的積蓄,興土木、建宅第,請各地的工匠精雕細琢,建造出一棟棟、一排排造型各異的建築物,表現出濃郁的商業氛圍。這種因經商而致富的村落,沒有官宦之家的大氣,有的是經商之人的靈活多變、不拘一格的獨特個性。可以說,燕坊村是一座帶有商業特徵的古建博物館。

祠堂

基本含義

宗祠是封建社會的產物,首要的功能是祭祖,祭祖達到敬宗收族的目的,設家塾、修族譜等都是宗族通過宗祠完成的。按《禮記》規定庶民不允許設專門的廟,只能在家中祭祖。直到明朝,宗法制度進一步強化,朝廷才允許庶民建宗祠。到了清代,祠堂大量出現,分布在各地。村民都隸屬於一族或數族的血緣村落都建有宗祠或家廟。如今宗祠仍然有著一定的團結族人共聚議事或組織節日慶典等作用,同姓氏家庭仍然團結如故,不同姓氏之間仍然和睦相處,保持著善良淳樸的民風。

各類宗祠

在燕坊古村,鄢、王、饒三大姓均建有自己家族的祠堂。這些祠堂也成為燕坊最為重要的公共建築。

“三槐第”王氏宗祠 是燕坊規模最大的祠堂,為三進三開間。正門上書“三槐第”,兩側門上書“鸞翔”“鳳翥”,寓意吉祥如意,飛黃騰達。宗祠前有池塘,存蓄風水,池塘前有大照壁一座,長22米,高5米。“三槐第”的來歷有一段傳說。燕坊王氏始祖在山西太原割地為王,生有二子。其中一子痛恨當時官場腐敗,就種下三棵槐樹為誓,永不做官。其後代皆以“三槐第”為榮。在吉水縣葛山、阜田等地均有“三槐第”祠堂。

“大夫第”王氏房祠 原有三進,建築宏偉。牌坊門楣上書“大夫第”三字,遒勁有力。其最大的特色為頂部的蓮花座砌法,頗具佛教特色。

“一本堂”鄢氏宗祠 始建於宋末元初。兩旁為復初書舍和衡公書舍。為鄢氏一族最早興建的總祠。

“中本堂”鄢氏房祠 緊挨“一本堂”而建,為三開間。在正廳前有天井,正廳上題“中本堂”。整座房祠除明代的木柱(以兩頭收分為特徵)和一些清代的梁、枋等構件和木雕外,均為後代重建。

“開遠堂”饒氏宗祠 建築較為簡潔樸實,甚少修飾,其中幾根主要的木柱年代可追溯至元代。在其一側有饒氏的書院。

起源

燕坊古村

燕坊古村燕坊村自鄢姓開基,並非聚族而居。據清乾隆二十四年《水西鄢坊支譜序》載,自蒼然公一世祖至三世祖鄢凱,生鄢大富,“大富乏嗣,一女適本村饒門之基祖”。從這裡可以看出,燕坊開基傳至第四代,即有外姓進駐,並與外姓饒氏通婚,鄢饒二姓自宋代始至今長期共存。其間,王姓也隨之遷入。從掌握的資料看,燕坊村以鄢姓開基最早。值得注意的是,在贛江流域,甚至中原一帶,我國古代先民一般是一姓一村,聚族而居,偶有外姓來往,因勢力小,而受排斥,最終背井離鄉而去。而燕坊村則不然,該村鄢饒王三姓共居,世代友好,互通婚姻,村民敦善行仁,和平共處,和諧發展,用勤勞和智慧建設他們共同的家園,這就使得燕坊有別於其他古村落。其中的奧秘,值得我們今天去研究和探索。

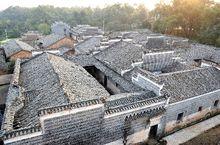

燕坊建村,約有800年的悠久歷史,在漫長的歲月中,燕坊村民和能工巧匠,創造了精美的建築藝術,儘管今天已少見宋元明諸代建築實物,但現存的清代建築已讓我們流連忘返。燕坊村至今保留著102棟清代建築和13座牌坊。燕坊的建築,風格不一,各具特色,有獨家小院,也有豪門大戶,規模不同,造型各異,正是這種不同的作法,給燕坊的建築藝術增添了 迷人的色彩。

中國歷史文化名村古鎮

| 國家建設部和文物局從2003年至今已經評選並命名了兩批共三十六個“歷史文化名村”。這些村分布在全國二十五個省份,既有鄉土民俗型、傳統文化型、革命歷史型,又有民族特色型、商貿交通型,基本反映了中國不同地域歷史文化村的傳統風貌。 |

![燕坊村[吉水縣燕坊村] 燕坊村[吉水縣燕坊村]](/img/2/cd3/nBnauM3X3IjM0QTM0IzM5ITN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLyMzL4IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)