發展歷程

崑曲(Kunqu Opera),原名“ 崑山腔 ”、“ 崑腔 ”,是中國古老的戲曲聲腔、劇種,現又被稱為“崑劇”。崑曲是漢族傳統戲曲中最古老的劇種之一,也是漢族傳統文化藝術,特別是戲曲藝術中的珍品,被稱為百花園中的一朵“蘭花”。明朝漢族音樂以戲曲音樂為主。明代時稱南戲為《傳奇》。明以後,雜劇形漸衰落,《傳奇》音樂獨主劇壇,兼收雜劇音樂,改名“崑曲”。

崑曲發源於600多年前,由崑山人顧堅草創。到明代嘉靖年間,傑出的崑曲音樂家、改革家魏良輔對崑山腔進行大膽改革,吸收了當時流行的餘姚腔、弋陽腔、海鹽腔的特點,形成了新的聲腔,廣受歡迎。因為這種腔調軟糯、細膩,好像江南人吃的用水磨粉做的糯米湯糰,因此起了個有趣的名字,叫“水磨調”,這就是今天的崑曲。

明代萬曆年間,崑曲出現爆發式發展,湧現了大量優秀的劇本,演出也非常繁榮。據記載,當時僅蘇州一地,崑曲的專業演員就有好幾千人。如今,全國有七家崑曲院團,從業人員加起來也就一千多人,足見當年崑曲演出之興旺。那時候,演出的場合也各式各樣:家裡、別墅里、草台鄉間,甚至江南水鄉的樓船上也能演崑曲。一度還開了風氣之先,允許女眷外出觀劇。不過,為了避免禮數不和,會搭建只允許女性進入的“女台”。有的大型演出中,還出現了“萬餘人齊聲吶喊”的盛況,就如同現在的巨星演唱會一樣。除了粉墨演出之外,不分年齡、職業、階層,人人都可以參與的崑曲清唱更是風靡各地,構成了一種蔚為壯觀的文化現象。

2001年5月18日,聯合國教科文組織在巴黎宣布第一批“人類口頭 和非物質遺產代表作名單,共有19個申報項目入選,其中包括中國的崑曲藝術,中國成為首次獲此殊榮的19個國家之一。

崑曲早在元朝末期(14世紀中葉)即產生於蘇州崑山一帶,它與起源於浙江的海鹽腔、餘姚腔和起源於江西的 弋陽腔,被稱為明代四大聲腔,同屬南戲系統。

崑山腔開始只是民間的清曲、小唱,其流布區域,開始只限於蘇州一帶。到了萬曆年間,便以蘇州為中心擴展到長江以南和錢塘江以北各地,萬曆末年還流入北京。這樣崑山腔便成為明代中葉至清代中葉影響最大的聲腔劇種。

崑曲是明朝中葉至清代中葉戲曲中影響最大的聲腔劇種,很多劇種都是在崑劇的基礎上發展起來的,被稱為“百戲之祖,百戲之師”,有 “中國戲曲之母”的雅稱。即時,無錫崑曲社對崑曲起到了繁榮推廣的作用。崑劇是中國戲曲史上具有最完整表演體系的劇種,它的基礎深厚,遺產豐富,是中國傳統文化藝術高度發展的成果,在中國文學史、戲曲史、音樂史、舞蹈史上占有重要的地位。

崑曲的表演,也有它獨特的體系、風格,它最大的特點是抒情性強、動作細膩,歌唱與舞蹈的身段結合得巧妙而和諧。在語言上,該劇種原先分南曲和北曲:南昆以蘇州白話為主,北昆以大都韻白和京白為主。

崑曲唱腔華麗婉轉、念白儒雅、表演細膩、舞蹈飄逸,加上完美的舞台置景,可以說在戲曲表演的各個方面都達到了最高境界。正因如此,許多地方劇種,如晉劇、蒲劇、湘劇、川劇、贛劇、桂劇、越劇、閩劇等,都受到過崑劇藝術多方面哺育和滋養。

崑曲中的許多劇本,如《牡丹亭》《長生殿》《桃花扇》等,都是古代戲曲文學中的不朽之作。崑曲曲文秉承了唐詩、宋詞、元曲的文學傳統,曲牌則有許多與宋詞元曲相同。這為崑曲的發展打下了良好的文化基礎,同時也造就了一大批崑曲作家和音樂家,這其中梁辰魚、湯顯祖、洪昇、孔尚任、李玉、李漁、葉崖等都是中國戲曲和文學史上的傑出代表。

從崑曲的歷史發展上看, 18世紀之前的 400年,是崑曲逐漸成熟並日趨鼎盛的時期。在這段時間裡,崑曲一直以一種完美的表現方式向人們展示著世間的萬般風情。正是這種富麗華美的演出氛圍,附庸風雅的刻意追求,使得崑曲日益走向文雅、繁難的境地。18世紀後期,地方戲開始興起,它們的出現打破了長期以來形成的演出格局,戲曲的發展也由貴族化向大眾化過渡,崑曲至此開始走下坡路。

20世紀中葉,崑曲敗落之勢更顯,許多崑曲藝人轉行演出流行的京劇。1949年新中國成立,大力扶持和振興中國傳統的戲曲事業,崑曲才有幸得以重獲新生。1956年,浙江崑劇團改編演出的《十五貫》在全國產生廣泛的影響,周恩來總理曾感慨地說:“一齣戲救活了一個劇種。” 之後,全國許多地方相繼恢復了崑曲劇團。

2001年5月18日,聯合國教科文組織在巴黎宣布第一批“人類口頭和非物質遺產代表作”名單,其中包括中國的崑曲藝術,中國成為首次獲此殊榮的19個國家之一。

金代和元代,在那時的北方興起雜劇,由許多角色扮演故事。在南方的戲文起源於建炎南渡前後。明太祖洪武年間時,南戲文加北雜劇成傳奇。

根據文徵明手錄的婁江魏良輔《南詞引正》一文記載,“元朝有顧堅者,雖離崑山三十里,居千墩(今千燈鎮),精於南辭,善作古賦。擴廓帖木兒聞其善歌,屢招不屈。善發南曲之奧,故國初有“崑山腔”之稱”,元代末年崑山顧堅為崑曲創始人。今崑山千燈鎮有顧堅紀念館。明代崑山腔是戲曲四大聲腔之一。元代末年,南戲傳到崑山地區後,與當地的民間曲調互相結合,形成了富有當地特色的聲腔,在音樂家顧堅推動下,有長足的發展。根據周玄暐的《涇林續記》,明太祖朱元璋也注意到崑曲,可見當時崑曲的規模已經不小。明朝正德、嘉靖年間清曲唱家魏良輔繼承古來“以文化樂”的傳統,改良崑山腔,採用中州韻系,依字聲行腔,“調用水磨,拍挨冷板”,使崑腔具細膩婉轉的特色,因之又有“水磨調”、“水磨腔”之稱。稍遲出現了用崑腔演唱的傳奇新作《玉玦記》、《鳴鳳記》、《浣紗記》等,新腔始風行大江南北,成為領導性的戲曲聲腔。明萬曆到清乾隆年間,前後一百多年為崑曲全盛時代,崑劇舞台藝術亦在清朝中葉發展成熟。此後花部興起,以崑劇為代表的雅部逐漸退出舞台,然薪盡火傳,其聲腔和表演藝術深刻的影響了後來劇種,如京劇;民間曲社唱曲活動也一直綿延不絕,成為保存曲唱規範的主力。

花部又稱“亂彈”,根據《揚州畫舫錄》卷五,特別以“亂彈”來統稱花部諸調便可以知道。徐扶明《亂談亂彈》一文指出,“亂彈”又名“鸞彈”、“爛彈”、“亂談”。花部腔調劇種中所用的音樂風格較活潑嘈雜。

起源形成

崑曲是出現於中國明代的一種新興戲劇樣式,從16世紀晚期開始,它逐漸占據了劇壇的中心地位,成為此後兩百多年間最重要的戲劇形式。崑曲從起源到正式形成經歷了一個漫長的過程。

根據所能見到的資料,大約在南宋 光宗皇帝時期,浙江永嘉的一種地方小戲迅速崛起,它以南方民間音樂為主要演唱曲調,所以被稱為南戲。南戲保留了許多民間藝術的特點,不受任何清規戒律約束,演出自由活潑,帶有較大的隨意性。在發展過程中,南戲逐步吸收了唐宋以來多種成熟的傳統音樂形式,日漸走向豐富和細緻。但由於缺少上層知識分子的參與,它一時還無法克服自身所帶有的種種先天或後天缺陷,以致於長期徘徊在一個不太高的層次上。

明代初年,南戲一方面從以北方曲調演唱的雜劇中汲取寶貴藝術經驗,一方面吸引部分知識精英加盟,呈現出嶄新的面貌。明朝的開國皇帝 朱元璋讀到高明(?―1359)編寫的南戲劇本《 琵琶記 》後,大為稱賞,專門叫人在宮廷中排演。可見明初的南戲已經開始向更高雅的藝術境界邁進,由此得到上層社會的積極肯定。

南戲之所以能夠如此迅速地取得進展,與其本身所具備的靈活性有著相當密切的關係,而這種靈活性集中體現在它演唱曲調的繁衍變化之中。從南宋到明代,南戲在流傳過程中不斷與各地方言和民間音樂相結合,發展出多種不同風格的地方曲調。它與昆 山的地方音樂及 吳語 結合而形成的崑山腔便是崑曲的前身。必須注意的是,這時的崑山腔只是一種清唱的音樂形式,還沒有用來表演完整的戲劇情節。明代中葉以前,崑山腔的傳播範圍不是很大,僅在蘇州一帶流行。當時的蘇州在經濟、文化等方面遙遙領先,是東南地區首屈一指的大都會。經濟的繁榮帶動了文化藝術的發展,崑曲就在這樣的背景下走到了社會文化大舞台的中心。

明代《南中繁會圖》中的崑曲演出場景

明代《南中繁會圖》中的崑曲演出場景開發出崑曲所 蘊涵的藝術潛力,使之成為一種重要演唱形式的是民間音樂家魏良輔(生卒年不詳)。同中國歷史上許多傑出的民間藝術家相仿,魏良輔的生平記載十分簡略。結合當時人著作中的一些材料可以知道,他大約生活在明代嘉靖、隆慶年間,原籍江西豫章,長期寄居太倉,以演唱民間曲調為職業。這種職業使魏良輔接觸到北方和南方的多種曲調,通過比較研究,他對崑山腔曲調平直簡單、缺少起伏變化這一狀況日漸感到不滿,於是和一批藝術上的志同道合者親密合作,開始了對崑山腔的全面改革。

這種改革分演唱和伴奏兩個方面進行。魏良輔等民間音樂家在原來崑山腔的基礎上,匯集南方和北方各種曲調的優 長之處,同時借鑑江南民歌小調音樂,整合出一種不同以往的新式曲調,演唱時注意使歌詞的音調與曲調相配合,同時延長字的音節,造成舒緩的節奏,給人以特殊的音樂美感,這就是流傳後世的崑曲。魏良輔善於演唱,但對樂器並不精通。在改革崑山腔的過程中,他得到了河北人張野塘(生卒年不詳)的大力幫助。張野塘協助魏良輔將北方曲調吸收到南方的崑曲中來,同時對原來北方曲調的伴奏樂器三弦進行改造,將它與簫、笛、拍板、琵琶、鑼鼓等樂器共同用在崑曲的伴奏之中,使其唱腔變得委婉、細膩、流利悠遠,被人稱之為“水磨腔”。

崑曲改革的成功給魏良輔帶來了巨大的聲譽,這種新式的曲調一經問世,立即以不可抗拒的藝術魅力征服了當時的廣大聽眾。一批民間音樂家紛紛向魏良輔學習崑曲的演唱技法,使得這一優美的曲調很快在周圍地區傳播開來。最早用崑曲形式演出的劇作一般認為是崑山人梁辰魚(約1521―約1594)的《浣紗記》。

崑曲的美,更重要的是它傳達的思想感情之深,蘊含的審美趣味之妙。愛情是崑曲永恆的主題,舞台上的生旦最擅長的就是談情說愛。但這些愛情故事之間,有很多的巧妙不同。

經過 魏良輔 的改革和 梁辰魚 的藝術實踐,崑曲的影響越來越大,很快傳播到江蘇、浙江的廣大地區,成為這些地域主要的戲劇形式。

發展興盛

在崑曲初步形成的過程中,民間藝術家起了關鍵性的作用。崑曲獲得較為完整的戲劇形態後,開始向更高的層次發展,這時許多一流的作家、學者參加進來,用精美的詩句和生動曲折的故事撰寫了大量劇本。就在梁辰魚創作《浣紗記》的同一時期,明代戲劇領域還誕生了另外兩部影響同樣巨大的作品,那就是李開先(1502―1568)的《寶劍記》和無名氏的《鳴鳳記》。它們本來並不是為崑曲演出而創作的,後來改用崑曲演唱並成為崑曲重要的保留劇目。

明刊本《玉簪記》插圖《追別》

明刊本《玉簪記》插圖《追別》《浣紗記》《寶劍記》《鳴鳳記》等劇作主要圍繞政治主題展開,而在此前後的另一些劇作,如徐霖(1462―1538)的《繡襦記》、高濂(生卒年不詳)的《玉簪記》等, 則主要圍繞愛情主題展開。從此以後,政治和愛情成為崑曲劇作的兩大主題,兩者有時各自獨立,有時又緊密結合在一起。

大約到了明代末期的萬曆年間,另一位崑曲發展史上偉大劇作家――湯顯祖(1550―1616)誕生了。他比英國大戲劇家莎士比亞(1564―1616)大15歲,兩人在同一年去世。湯顯祖的《牡丹亭》大膽地將閨門少女的愛情幻夢搬上舞台,一經演出,立即引起巨大的轟動。當莎士比亞的《仲夏夜之夢》在伊莉莎白時代的倫敦劇場贏得陣陣歡笑的時候,在中國富紳的家庭表演場地或民間的露天劇場裡,《牡丹亭》中那個神秘而綺麗的夢境也正弄得人們如醉如痴。《牡丹亭》突破了中國傳統倫理道德中情與理的衝突,試圖去追尋一種“情之所至”,“生者可以死,死者可以生”的理想愛情觀。

明代還有一位崑曲劇作家與湯顯祖有著同樣重要的地位,他名叫沈璟(1553―1610),是江蘇吳江人。沈璟顯然不像湯顯祖那樣激烈,他思想較為正統和保守,對於現行的社會體制採取充分肯定的態度,這種態度在他的崑曲劇作中體現得極為明顯。從藝術實踐的角度來看,沈璟的崑曲創作注重戲劇自身的藝術特性,為當時及後世的劇作家提供了適合舞台演出的規範性樣本,自有其不容抹殺的積極意義。

沈璟的《義俠記》取材於《水滸傳》武松的故事。它客觀反映了奸人橫行、司法紊亂、官府貪贓枉法的社會現實,認為這些都是倫理道德敗壞的具體表現,而武松與流氓惡霸鬥爭到底的做法是值得肯定的正義行為。劇作的結尾表明,只有自覺維護以皇帝為中心的正常社會秩序,才能恢復被少數人破壞了的道德標準。沈璟以自己的藝術主張帶動和影響了同地區的一批劇作家,在崑曲創作領域形成吳江派作家群。

湯顯祖這樣的戲劇大師和《牡丹亭》等傑作的出現,吳江派這樣頗具實力的劇作家群體的形成,標誌著崑曲創作開始進入全盛時期。在湯顯祖、沈璟等的帶動下,明代崑曲創作日新月異,碩果纍纍,先後產生了一大批著名劇作。連元代的一些劇作也被吸收改造為崑曲劇本,用崑曲形式演出了。

伴隨著劇作的層出,是崑曲演出的異常興盛。崑曲演出最集中的地區是江蘇、安徽、浙江一帶。為滿足社會的需要,萬曆年間,這些地區出現了不少專門演出崑曲的民間職業戲班,其中以蘇州的瑞霞班、吳徽州班,南京的郝可成班、陳養行班,常熟的虞山班,上海的曹成班等最為有名。天啟、崇禎年間,民間崑曲戲班的數量迅猛增加,僅南京一地,崑曲戲班就達幾十個之多。

與民間戲班相比,由文人和紳士階層私人家庭組織建立的崑曲戲班數量更為龐大,演出也更為頻繁。由於得到作家、學者的悉心指導和充分的經濟保障,家庭崑曲戲班的演出一般比較精美,總體水平也往往超過民間戲班。

除了民間崑曲戲班和家庭崑曲戲班的演出外,業餘演員的登台表演也是明代崑曲演出的一個重要組成部分。這些業餘演員中有作家、學者,有經濟較為寬裕的平民,有民間樂師,有自由職業者,還有文化素養較高的妓女。

明代晚期,崑曲演出進入宮廷,成為供皇帝娛樂的新形式。與此同時,崑曲突破區域限制,在北方也得到廣泛的傳播,真正徹底地為全社會所共同接受。這一階段,明代崑曲領域名家輩出,體現出一種整體的實力。無論是戲劇作家、學者還是民間崑曲藝術家都勤于思索,勇於實踐,憑著自己的能力與才華將崑曲不斷引向更高的層次。

進入清代以後,崑曲仍然保持著持續興盛的勢頭。明末清初,繼吳江派之後,蘇州地區又出現了一個崑曲作家群,後人稱之為蘇州派。與前輩劇作家相比,他們更加關注現實,力圖用自己的創作來挽救時勢,矯正人性的偏差。雖然蘇州派劇作家並沒有徹底擺脫官僚紳士階層的影響,但也給崑曲領域帶來了不少新鮮的氣息,明代各個時期的政治圖景及新興市民階層的思想和生活狀況在他們的作品中都有不同程度的反映。在藝術上,他們超越了崑曲過分重視優美的美學傳統,顯示出宏大的敘事風格。蘇州派劇作家中以李玉(生卒年不詳)的成就為最大,他充分掌握了崑曲表演的特點,在創作中將舞台性與文學性結合起來,寫出《清忠譜》《千忠戮》《一捧雪》《占花魁》等三十多種優秀的崑曲作品,贏得了當時及後世大批觀眾的喜愛,在明末清初的崑曲舞台上產生過不小的影響。

跨越兩個朝代的蘇州派劇作家為清初崑曲創作開闢了道路,康熙年間,洪升(1645―1704)的《長生殿》和孔尚任(1648―1718)的《桃花扇》兩部集大成式的重要崑曲作品相繼問世,標誌著新一輪崑曲創作高潮的到來。

清代初年還有一位十分重要的劇作家李漁(1611―1680)。李漁是個天才型的作家。李漁平生創作了十個崑曲劇本,還撰寫了在中國戲劇理論史上占有極其重要地位的《閒情偶寄》。他在藝術上有很多新穎的見解,但政治思想卻偏於保守,認為劇作家應該藝術地處理作品的意識形態內容,以使觀眾在審美過程中不知不覺地接受封建倫理道德思想的薰陶。

李漁崑曲創作的代表作是《風箏誤》,劇中的主人公是一個名叫韓世勛的書生,他父母早亡,借住在父親生前的朋友戚天袞家中。戚家的兒子戚施面貌醜陋,性格粗俗,一天他在外面放風箏,不料風箏掉進了一戶姓詹的人家。討迴風箏時,發現詹家二小姐在上面題了一首詩。韓世勛故意將另一隻風箏放進詹府試探,很快就接到詹家小姐的邀請。他到詹府去赴約會,沒想到遇見的卻是醜陋愚蠢的詹家大小姐,嚇得慌忙逃跑。後來醜陋的詹家大小姐嫁給了戚施,韓世勛在文官考試中取得第一名,戚天袞叫他和美麗的詹家二小姐結婚。韓世勛誤以為要娶的是前次所見的醜女,堅決不肯答應。直到與新娘在洞房中見了面,才徹底澄清誤會。這是一部幽默的風俗喜劇,思想平庸而技巧純熟,舞台演出效果十分理想。

從清代初年到清代中葉,崑曲演出繼續保持了較為旺盛的勢頭,各種家庭劇團和職業劇團也仍是演出的主要力量。宮廷崑曲演出也有所發展,清代初年主要是演出各種經典劇目的選場,乾隆時期,一些文化官員奉命創作了部分篇幅較長的大戲,將崑曲演出完全納入了宮廷文化的範疇。

花雅之爭

清高宗為皇太后慶壽時豪華的演劇場景

清高宗為皇太后慶壽時豪華的演劇場景來自民間的崑曲曾以優美清新的風格超越了其他簡單粗率的戲劇樣式而登上時代藝術的巔峰,遺憾的是,到了清代中葉,崑曲經過長時間的繁盛之後,日漸失去原有的活力,開始走向衰微。眾所周知,崑曲的繁榮是與眾多作家、學者的全力投入分不開的,待到湯顯祖、李玉、洪升、孔尚任等引領過時代思潮的知識精英消逝在歷史的地平線以外,崑曲便無奈地陷入了前所未有的沉寂之中。平庸的後繼者們難以達到前代大師的藝術水準,只知道按照日益僵化死板的規範進行創作,推出一部又一部面目雷同、毫無新意的作品。

在藝術上,細膩幽雅的崑曲也開始顯露出遠離大眾欣賞趣味的一面,過分雕琢的歌詞、過分悠長的演唱、過分緩慢的節奏讓普通觀眾越來越難以接受。

清政府頒布的包括禁止官員擁有家庭戲班的禁令,使家庭崑曲劇團不復存在,文人和紳士階層與崑曲的密切聯繫遭到了致命的破壞,崑曲失去了最後也是最重要的社會基礎,只能在苦苦撐持中不斷衰落下去。

清代時期的昆班後台

清代時期的昆班後台清代中葉以後,各種演唱地方戲曲逐漸興起,它們粗獷的格調、旺盛的生命力,豐富多變的形式,被人們稱之為“花部”。在它們的猛力衝擊下,崑曲逐漸退出了主流舞台,也宣告了中國戲劇史上一個新時代的到來。這些新出現的戲曲樣式往往是以歌舞為主、情節簡單的民間小戲,或者是崑曲和其他傳統劇作的改編本。與被人們稱之為“雅部”的崑曲相比,它們的語言顯得粗糙而雜亂,其中甚至存在著邏輯混亂、句法錯誤的弊病。這是因為這些戲的作者大多是一些文化水平不高的民間藝術家,他們不懂詩歌格律,也沒有系統學習過傳統的經典作品,但他們卻有文人作家、學者所無法企及的一些長處,那就是他們對民間藝術和大眾語言相當熟悉,對普通觀眾的心態也比較了解,知道一齣戲怎樣才能吸引觀眾的注意力。

他們創作的那些貼近生活、貼近觀眾的地方戲劇就這樣顛覆了崑曲優雅的美學傳統,顯示出樸質真淳、撼人心魄的藝術魅力。可以說,這些地方戲劇之所以能戰勝崑曲,一個重要原因就是它們擁有了當初崑曲征服觀眾時所具備的真誠和淳樸。換言之,崑曲之所以衰落,也正是由於它背叛了成功時的藝術信條,走到了自己的反面。

為了與地方戲劇競爭,崑曲戲班作了一定程度的改革。清代民間表演藝術家們不再在舞台上演出完整的崑曲劇目,他們在崑曲原劇基礎上,挑出一些精彩的場次或段落作了天才性的再創造,在表演中充分發揮歌唱的技巧,增進戲劇動作的美感和難度,同時增添一些滑稽有趣的情節,用來沖淡典雅的唱詞給觀眾帶來的隔閡。這便誕生了“折子戲”。在長期演出過程中,這些崑曲“折子戲”在內容和形式兩方面都不斷得到豐富和發展,充實進許多生動的細節,使劇作內容更加完美,人物形象更加鮮明,故而具有持久的藝術魅力,令人百看不厭。

此外,清代民間表演藝術家還特意編創了一些內容通俗的短劇和場面火爆的武戲,與傳統劇目選場同台演出。這些新增劇目帶有濃郁的生活氣息,清新明快,熱鬧有趣,深為當時的觀眾所喜聞樂見。就這樣,清代中葉以後的崑曲憑藉經典劇目的“折子戲”和新編短劇繼續活躍在舞台上,在與各種地方戲劇的競爭中重新激發出藝術的生機。

另一方面,在舞台演出的競爭中,崑曲的藝術元素為各種地方戲劇所吸收,促成了地方戲劇的繁榮和京劇的誕生。新興的京劇繼承了崑曲的部分劇目和曲牌,在很大程度上沿用了崑曲的行當和表演體制,同時克服了崑曲語言的局限性,從而贏得觀眾的擁戴,成為繼崑曲之後主宰中國劇壇的重要戲劇樣式。

地域分布

崑山腔的流行

由於昆班的廣泛演出活動,萬曆末年,崑曲經揚州傳入北京、湖南,躍居各腔之首,成為傳奇劇本的標準唱腔:“四方歌曲必宗吳門” 。明末清初,崑曲又流傳到四川、貴州和廣東等地,發展成為全國性劇種。崑曲的演唱本來是以蘇州的吳語語音為載體的,但在傳入各地之後,便與各地的方言和民間音樂相結合,衍變出眾多的流派,構成了豐富多彩的崑曲腔系,成為了具有全民族代表性的戲曲。至清朝乾隆年間,崑曲的發展進入了全盛時期,從此崑曲開始獨霸梨園,綿延至今六、七百年,成為現今中國乃至世界現存最古老的具有悠久傳統的戲曲形態。

崑山腔開始其流布區域,開始只限於蘇州一帶,萬曆年間,以蘇州為中心擴展到長江以南和錢塘江以北各地,萬曆末年還流入北京,到了清代,由於康熙喜愛崑曲,更使之流行。這樣崑山腔便成為明代中葉至清代中葉影響最大的聲腔劇種。

據學者研究稱,“崑曲所代表的美學趣味雖然明顯是南方的,尤其是江南地區的,但是其文化身份卻並不屬於一時一地,它凝聚了中國廣大地區文人的美學追求以及藝術創 造。正是由於它是文人雅趣的典範,才具有極強的覆蓋能力,有得到廣泛傳播的可能,並且在傳播過程中,基本保持著它在美學上的內在的一致性。”

語音

唱念語音一般為蘇州吳語或者有入聲的中州韻,一些丑角的念白亦使用有翹舌音的蘇白。

崑曲唱念語音特點

聲母

尖團音

和大多數戲曲一致,崑曲區分尖團音。精清從心邪母接細音的讀尖音,見溪群曉匣母接細音的讀團音。

如:細[si]、戲[ɕi]、七[tsʰiʔ]、氣[tɕʰi]、積[tsiʔ]、極[tɕiʔ]

翹舌音

和有翹舌音的吳語-蘇州話的發音方法一致,舌頭抵下齒齦,不捲舌。平翹分法和蘇州評彈略異。

蘇州話無捲舌音r[ɻ],崑曲按蘇州話文讀的發音,把日母字聲母讀為[ʐ],非吳語區的人容易聽成[ʃ],實為濁音。

輕唇音v

和吳語的文讀一致,崑曲所有微母字均讀v。

如:文[vən]、無[vu]、忘[vɑŋ]。

疑母ng

“我”等字保留疑母ng,讀[ŋo]。但崑曲疑母字數量遠遠少於蘇州話,且[ŋ]不能接[i]、[y]、[u]。

濁音

受蘇州話影響,崑曲少數字會保留濁音,但不成體系,無法與蘇州話完整的濁音體系相比。

其他

一些以、雲母字官話的聲母異化為r[ɻ],崑曲使用原音。

如:容蓉融榮[ioŋ]

韻母

保留入聲

和吳語一致,崑曲保留入聲,收喉塞尾,不區分韻尾。

如:七[tsʰiʔ]、積[tsiʔ]。

居魚韻

這些音在一部分吳語中,讀舌面音。在崑曲中讀翹舌音細音。

如:志[ʧʅ]、智[ʧi];楚[ʧʰu]、處[ʧʰy];笙[ʃəŋ]、聲[ʃiəŋ]。

東同韻

和蘇州話一致,風[fʊŋ]與東[tʊŋ]的韻母相同。

機微韻

如:非肥痱費妃[fi]

皆韻

如:皆街解戒介[ʨiai]、蟹懈鞋駭骸[ɕiai]、楷揩[ʨʰiai]、挨隘[iai]

梗韻

齶化讀[iəŋ]

如:更[ʨiəŋ]、坑[ʨʰiəŋ]、衡[ɕiəŋ]。

姑模韻

可以讀[u],也可以按蘇州口音,讀[ou]。

歌羅韻

歌羅韻韻母為[o]、[uo]

例:個[ko]≠過[kuo];何[ho]≠和[huo];羅[lo]≠螺[luo]。

其他

龍[liʊŋ]

官[kuon]≠關[kuan](同蘇州話);間[ʨian] ≠肩[ʨiɛn]

藝術特點

聲音行腔

崑劇作為一個曾經在全國範圍內有著巨大影響的劇種,在歷盡了艱辛困苦之後,能奇蹟般地再次復活,這和它本身超絕的藝術魅力有緊密關係,其藝術成就首先表現在它的音樂上。

崑劇行腔優美,以纏綿婉轉、柔漫悠遠見長。在演唱技巧上注重聲音的控制,節奏速度的頓挫疾徐和咬字吐音的講究,場面伴奏樂曲齊全。

“水磨腔”。這種新腔奠定了崑劇演唱的特色,充分體現在南曲的慢曲子(即“細曲”)中,具體表現為放慢拍子,延緩節奏,以便在旋律進行中運用較多的裝飾性花腔,除了通常的一板三眼、一板一眼外,又出現了“贈板曲”,即將4/4拍的曲調放慢成8/4,聲調清柔委婉,並對字音嚴格要求,平、上、去、入逐一考究,每唱一個字,注意咬字的頭、腹、尾,即吐字、過腔和收音,使音樂布局的空間增大,變化增多,其纏綿婉轉、柔曼悠遠的特點也愈加突出。

相對而言,北曲的聲情偏於跌宕豪爽,跳躍性強。它使用七聲音階和南曲用五聲音階(基本上不用半音)不同,但在崑山腔的長期吸收北曲演唱過程中,原來北曲的特性也漸漸被溶化成為“南曲化”的演唱風格,因此在崑劇演出劇目中,北曲既有成套的使用,也有單支曲牌的摘用,還有“南北合套”。

“南北合套”的使用很有特色:一般情況是北曲由一個角色應唱,南曲則由幾個不同的角色分唱。這幾種南北曲的配合使用辦法,完全從劇情出發,使音樂儘可能完美地服從戲劇內容的需要。

從南北曲本身的變化說,尚有“借宮”、“犯調”、集曲“等多種手法。原來聯成一套的曲子,無論南北曲,都有屬於那一宮調的曲子問題,當唱曲要求情緒顯著變化時,同一宮調內的曲子不能勝任,就可借用其它宮調的合適曲子。如《牡丹亭·驚夢》,先後所用的曲牌是[山坡羊](商調)、[山桃紅](越調)、[鮑老催](黃鐘宮)、[綿搭絮](越調)。

在演唱技巧上,崑劇注重聲音的控制,節奏速度的快慢以及咬字發音,並有 “豁”、“ 疊”、“ 擻”、“ 嚯”等腔法的區分以及各類角色的性格唱法。音樂的板式節拍,除了南曲“贈板”將四拍子的慢曲放慢一倍外,無論南北曲,都包括通常使用的三眼板、一眼板、流水板和散板。它們在實際演唱時自有許多變化,一切服從於戲情和角色應有的情緒。

崑劇的表演擁有一整套 “載歌載舞”的嚴謹表演形式

特點

崑劇表演的最大的特點是抒情性強、動作細膩,歌唱與舞蹈的身段結合得巧妙而諧和。崑劇是一種歌、舞、介、白各種表演手段相互配合的綜合藝術,長期的演劇歷史中形成了載歌載舞的表演特色,尤其體現在各門角色的表演身段上,其舞蹈身段大體可以分成兩種:一種是說話時的輔助姿態和由手勢發展起來的著重寫意的舞蹈;一種是配合唱詞的抒情舞蹈,既是精湛的舞蹈動作,又是表達人物性格心靈和曲辭意義的有效手段。

崑劇的戲曲舞蹈多方吸收和繼承了古代民間舞蹈、宮廷舞蹈的傳統,通過長期舞台演出實踐,積累了豐富的說唱與舞蹈緊密結合的經驗,適應敘事寫景的演出場子的需要,創造出許多偏重於描寫的舞蹈表演,與“戲”配合,成為故事性較強的折子戲。適應了抒情性和動作性都很強的演出場子的需要,創造出許多抒情舞蹈表演,成為許多單折抒情歌舞劇的主要表演手段。代表性劇目如《西川圖·蘆花盪》《精忠記·掃秦》《拜月亭·踏傘》《寶劍記·夜奔》《連環記·問探》《虎囊彈·山亭》等。

崑劇的念白也很有特點,由於崑劇是從吳中發展起來的,所以它的語音帶有吳儂軟語的特點。其中,丑角還有一種基於吳方言的地方白,如蘇白、揚州白等,這種吳中一帶的市井語言,生活氣息濃厚,而且往往用的是快板式的韻白,極有特色。另外,崑劇的演唱對於字聲、行腔、節奏等有極其嚴格的規範,形成了完整的演唱理論。

舞台美術

崑曲《牡丹亭》海報

崑曲《牡丹亭》海報包括豐富的服裝式樣,講究的色彩和裝飾的以及臉譜使用三個方面。

除了繼承元明以來戲曲角色服裝樣式外,崑劇的有些服裝和當時社會上流行的穿著很為相似。反映在戲上,武將自有各式戎裝,文官亦有各樣依照封建社會階級等級不同的穿戴。臉譜用於淨、醜兩行。屬於生、旦的極個別人物也偶然採用,如孫悟空(生)、鍾無鹽(旦),顏色基本用紅、白、黑三色。

崑劇藝術經過多年的磨合加工,已經形成相當完善的體系,而這一體系又長期在中國戲曲中占據獨尊地位,所以崑劇藝術被尊為“百戲之祖”,對整個戲曲的發展都有著深遠的影響,許多地方戲都在不同程度上吸收了它的藝術養分,其中還留有部分的崑腔戲。

崑劇行當

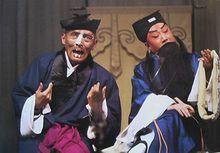

崑曲《西廂記》

崑曲《西廂記》因為早期崑劇屬於南戲系統,所以它繼承了南戲的角色行當體制,同時兼收北雜劇之長,以生、旦、淨、末、醜、外、貼七行為基礎角色,早期作品《浣紗記》反映了崑劇初創時期的角色分行法,即除遵循南戲的七行之外,還借鑑了元雜劇的小末、小旦等設定法,更增設小生、小旦 、小末、小外、小淨五行,共十二行。

明末崑劇興盛期,明刊本《墨憨齋定本傳奇》中,將原以“貼”扮老年婦女改為“老旦”,亦系吸收了元雜劇之分行法。其他角色行當基本同於崑劇初創時期。清康熙時,崑劇角色行當還基本保持了“江湖十二角色”的體制。

乾隆年間,崑劇折子戲最盛,表演藝術有了進一步提高,為刻畫人物而設的角色行當體制,也有了新的突破。《揚州畫舫錄》中有“江湖十二角色”之說,它們是:副末、老生、正生、老外、大面、二面、三面,謂之“男角色”;老旦、正旦、小旦、貼旦,謂之“女角色”;又有打諢一人,叫做“雜”。後來在南方崑劇中演變為以小生和旦角為主要角色,因之這兩門分得更為細緻。小生行下分:大官生、小官生、巾生、鞋皮生(窮生)和雉尾生五類。旦行則下分:老旦、正旦、作旦(能扮演男孩子)、四旦(刺殺旦)五旦(閨門旦)和六旦(貼旦)六類。但各個崑劇支派有各自的門類。

崑劇的角色分工隨著表演藝術的發展,也越來越細緻。嘉、道間,崑劇角色行當,將原有的“江湖十二角色”,與後來出現更細的分工相結合,在“生、旦、淨、末、醜”五大行當之下,又細分二十小行,稱作“二十個家門”。

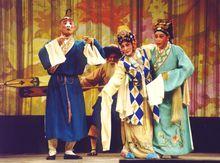

長生殿

長生殿在「生」這個家門中,又分為官生、巾生、鞋皮生、雉尾生,用以表演不同的角色人物。官生一行,扮演做了官的成年男子,其中由於年齡大小、身份高低不同又分大、小官生。例如《長生殿》的唐明皇、《太白醉寫》中的李白都由大官生扮演;《荊釵記》中的王十朋、《金雀記》中的潘岳都由小官生扮演。官生與巾生的表演有所不同:巾生飾演風流儒雅的年輕書生,清灑飄逸,歌唱要求真假嗓結合,假嗓成份較大,清脆悅耳;官生在表演上要灑脫大方,大官生更要富於氣派,在唱法上也是真假嗓結合,但真嗓落在比巾生用真嗓時更高的音域,以洪亮為美。

旦行也細分為老旦、正旦、作旦、四旦、五旦、六旦。但實踐中還有一個貼旦,共為七個家門。

正旦一般扮演身份比較貧寒的已婚女子,如《琵琶記》中的趙五娘,《金鎖記》中的竇娥,《貨郎擔》中的張三姑等。正旦在表演上側重樸實大方,在唱法上,咬字噴口都要有較大的力度,音色明亮、寬厚,音量也要求較大。正旦劇目頗豐富,所扮演各類人物性格均具鮮明特點,為演員提供了寬廣的表演空間。此外,淨行分大面與白面,大面臉譜以紅、黑二色為主,故有“七紅、八黑、三和尚”之說;白面大多扮演反面人物,除眼紋外,全臉皆塗以白粉,通常又分成相貂白面、褶子白面、短衫白面等,白面有時也扮正面人物,或無所謂好壞的角色,有時也扮女角等。還有由白面行中析出的邋遢白面,除面塗白粉以外,在眼角、鼻窩等處,加上一些黑紋,故名。所扮者大多是下三流角色,又近於插科打諢式的人物。

末行又細分為老生、末、老外。崑劇老生不分文武,如《寶劍記》的林沖,《麒麟閣》的秦瓊等。末腳所戴鬍鬚也是從黑三到白滿,與老生同。

醜行又分為副(又稱“二面”)和醜兩個家門。其區別是副的面部白塊畫過兩邊眼梢,而醜只畫到眼的中部,副常穿褶子、宮衣、袍,而醜多穿短衣。

崑劇以前的南戲和元雜劇都沒有這樣的行當,由於“副”行的出現,崑劇把醜行的表演範圍,擴大到上層社會的衣冠縉紳之中。所扮演者大多是不正派的文人、奸臣、刁吏、惡訟師、幫閒篾片之類人物,這些角色的共同特點是奸刁刻毒,表里不一,表演上多強調其冷的一面,稱之為“冷水二面”。醜行因其面部白塊較副為小,也稱“小花臉”,因其排列於二面之後,也稱“三花臉”,所扮大多是社會地位較低或滑稽可愛的角色,如《尋親記》的茶博士,《漁家樂》的萬家春。崑劇醜腳不分文武,有時扮演武功繁重的身段戲。

傳統崑劇職業班社,一般只需十八個演員,俗稱“十八頂網巾”,只有極少數大班社有二十七名演員。一般班社只要十個家門齊全,就可演出,其他角色可以由家門接近的演員來替代,這十個基本家門被稱為“十大庭柱”,他們是:淨、官生、巾生、老生、末、正旦、五旦、六旦、副、醜。其中最能決定演出質量的是:淨、老生、官生、正旦四個家門。

崑劇的各個行當都在表演上形成自己的一套程式和技巧,這些程式化的動作語言在刻畫人物性格、表達人物心理狀態、渲染戲劇性和增強感染力方面,形成了崑曲完整而獨特的表演體系。

曲牌伴奏

崑曲的音樂屬於聯曲體結構 ,簡稱“曲牌體”。它所使用的曲牌,據不完全統計,大約有一千種以上,南北曲牌的來源,其中不僅有古代的歌舞音樂,唐宋時代的大曲、詞調,宋代的唱賺、諸宮調,還有民歌和少數民族歌曲等。它以南曲為基礎,兼用北曲套數,並以“犯調”、“借宮”、“集曲”等手法進行創作。崑曲的伴奏樂器,以曲笛為主,輔以笙、簫、嗩吶、三弦、琵琶等(打擊樂俱備)。

曲牌名目

曲牌是崑曲中最基本的演唱單位。全國共有300多種戲曲曲種,在音樂體系上分為兩種:板腔體和曲牌體。絕大多數劇種是板腔體,少數是曲牌體。而崑曲的曲牌體是最嚴謹的。據民國年間的曲學大師吳梅統計南曲曲牌有4000多個,北曲曲牌有1000多。常用的也僅200多個。最流傳的南曲曲牌如《遊園》中的【步步嬌】,【皂羅袍】,【好姐姐】、《琴挑》中的【懶畫眉】,【朝元歌】。這兩齣戲也是用

崑曲《玉簪記》

崑曲《玉簪記》來為男女演員打基礎的。故崑曲中有女學《遊園》,男學《琴挑》的說法。

北曲,"端正好","新水令","醉花蔭","點絳唇","粉蝶兒","鬥鵪鶉","一枝花","集賢賓",等八套。崑曲中在套用曲牌時構成聯套,(又稱套數)通過聯套的選用、調劑、對比組成一個整本大戲的音樂和文學結構,基本上一齣戲是一個套數。

曲牌的音樂結構和文學結構是統一的。由於曲牌是由詞發展而來,又稱詞餘,在文字上是長短句式,寫作就是填詞。一個曲牌有多少字,幾句,每個字的平仄聲,都有規定。而且重要的詞位嚴格到仄聲中應有上(∨),去(\)之別。如不根據平仄聲就要形成倒字,很難譜曲和演唱。這也是寫作和演唱崑劇難度很高的一個原因。

崑曲演唱的特點是"以字行腔",腔跟字走、在演唱上也有一定的腔格,不同於其它戲曲可以根據演員個人條件隨意發揮,而是有嚴格的四定:定調、定腔、定板、定譜。

劇目介紹

崑曲在長期的演出實踐中,積累了大量的上演劇目。其中有影響而又經常演出的劇目如:王世貞的《鳴鳳記》,湯顯祖的《牡丹亭》、《紫釵記》《邯鄲記》《南柯記》,沈璟的《義俠記》等。高濂的《玉簪記》,李漁的《風箏誤》,朱素臣的《十五貫》,孔尚任的《桃花扇》,洪升的《長生殿》,另外還有一些著名的折子戲,如《遊園驚夢》《陽關》《三醉》《秋江》《思凡》《斷橋》等。

巴黎中國戲曲節於11月16日至22日在法國巴黎塞納河畔的蒙浮劇場舉行,共有來自福建京劇院的《四郎探母》、河南豫劇團的《清風亭》、江西南昌大學贛劇研究中心的《竇娥冤》、山東呂劇團的《牆頭記》、蘇州崑劇團的《浮生三夢》、香港京劇團的《牡丹亭》和浙江崑劇團的《公孫子都》等多劇種、多題材的演出劇目參與角逐。最終,浙江崑劇團的《公孫子都》捧得最高獎項“塞納大獎”。

《公孫子都》是繼《十五貫》以後,浙江崑劇團又一大手筆之作。此劇因榮獲2006—2007年度國家舞台藝術精品工程十大精品劇目第一名和文化部第十二屆“文華大獎”,而拿到了150萬元高額獎金,這是迄今為止浙江對優秀劇目的最高獎勵。 《公孫子都》是根據明代馮夢龍小說《東周列國志》改編而成的歷史故事劇。該劇故事獨特,引人入勝,通過對公孫子都不擇手段、陰謀殺人直至走向毀滅的心理描繪,揭示了一念之差可成英雄,一念之差將成罪人的人生感悟,並對公孫子都這一人物所具有的人類共有的劣根性——嫉妒進行了展示和批評,具有較強的哲理性、警世性。

其創新主要體現在兩個方面:

崑曲《邯鄲夢》

崑曲《邯鄲夢》一、主題思想深刻,開拓了崑曲在正劇上的表現力。崑曲傳統劇目中為觀眾所熟知的多為愛情劇,《公孫子都》則是一部心理戲,講述了春秋時期鄭國討伐許國一戰中,副帥公孫子都爭功心切,用暗箭射死主帥穎考叔後終日驚惶、最後身亡的故事。其以傳統劇目《伐子都》為底本,跳出古人"善惡相報"的狹義是非觀,著意寫子都暗箭射人後的惶恐不安--"避過法誅卻難避心誅",以此鞭撻人類共有的心毒--嫉妒。主創人員表示:"雖然故事發生在東周列國時期,但嫉妒是人類的'原罪',這是人類永恆的話題,以引起現代觀眾的共鳴。"

二、表演上恢復崑曲的"武戲"傳統,是現代崑曲"陽剛戲"的代表作。崑劇的武戲啟蒙了京劇的武戲,但近代後,崑劇格局逐漸縮小變為"小生、小旦、小花臉"的"三小戲"。"《公孫子都》的突出亮點是創編了一部多年來崑劇極為少見的整本武戲。"戲曲評論家劉厚生說。扮演公孫子都的是浙江崑劇團團長、"梅花獎"得主林為林,以長靠、短打武生戲見長,有"江南一條腿"之稱。該劇結尾處,穿著厚底靴的公孫子都從高處反躍前撲而下,常引得滿堂喝彩。

崑曲劇團

在中國大陸現有江蘇省蘇崑劇團(成立於1956年,原名蘇州蘇崑劇團,2001年改名江蘇省蘇州崑劇院)、江蘇省崑劇院、上海崑劇團、杭州浙江崑劇團、北京北方崑曲劇院、郴州湖南省崑劇團6家崑劇專業藝術團體,以及浙江永嘉崑曲傳習所,被稱為“六團(院)一所”。(永嘉崑劇團已恢復建制,2015年崑山當代崑劇院成立。現全國共有8所崑曲劇團)

藝術名家

•魏良輔

崑曲鼻祖魏良輔

崑曲鼻祖魏良輔魏良輔,字尚泉,江西南昌人,流寓於江蘇太倉南碼頭。為嘉靖年間傑出的戲曲音樂家、戲曲革新家,崑曲(南曲)始祖。對崑山腔的藝術發展有突出貢獻,被後人奉為“崑曲之祖”、在曲藝界更有“曲聖”之稱。

•湯顯祖

![崑曲[中國傳統戲劇]](/img/4/011/wZwpmLwIzM0ADO1MTM0kDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLzEzL4YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 崑曲[中國傳統戲劇]

崑曲[中國傳統戲劇](1550—1616),中國明代戲曲家、文學家。字義仍,號海若、若士、清遠道人。漢族,江西臨川人。在戲曲創作方面,反對擬古和拘泥於格律。作有傳奇《牡丹亭》、《邯鄲記》、《南柯記》、《紫釵記》,合稱《玉茗堂四夢》,以《牡丹亭》最著名。在戲曲史上,和關漢卿、王實甫齊名,在中國乃至世界文學史上都有著重要的地位,被譽為“東方的莎士比亞”。

•沈自晉

沈自晉(1583~1665),明末清初的著名戲曲家。字伯明,晚字長康,號西來,雙號鞠通。沈自晉出身於吳江沈氏家族,淡泊功名,待人溫厚,勤學博覽,富有文才。他更有非凡的音樂天賦,終生酷愛,鑽研不息,是劇壇江派的健將。著作有《黍離續奏》、《越溪新詠》、《不殊堂近草》等。

•俞振飛

卓越的崑曲藝術家,他具有一定的古文學修養,又精通詩詞、書、畫,他不但精研崑曲,同時又是一位京劇表演藝術家。因此他能將京、昆表演藝術融於一體,形成儒雅、飄逸、雄厚遵勁的風格,特別是以富有“書卷氣”馳譽劇壇。他深受海內外推崇的代表節日有《太白醉寫》中的李白;《遊園·驚夢》中的柳夢梅;《驚變·埋玉》中的唐明皇;《琴挑》中的潘必正;《八陽》中的建文君;《斷橋》中的許仙等,演來無不栩栩如生。

•周傳瑛

周傳瑛,後於崑劇傳習所習藝期間,得藝名為傳瑛。能戲極多,《長生殿·定情、賜盒、鵲橋、密誓、驚變、埋玉》中唐明皇等各類角色均很拿手;尤在《玉簪記·琴挑、偷詩》中飾演的潘必正,能寓風情於文雅之中,不失書生本色,其身段、台步、水袖功夫之飄逸美妙,堪稱獨步。建國後,他在《十五貫》中主演改由老生應行的況鍾(按崑劇傳統分行,此角例由老外扮演),又吸收、融化了某些巾生的身段動作,表演更為出色。出場後,雖嗓音微帶沙啞,但蒼勁有力,身段凝重,台步瀟灑,成功地塑造了一位為民請命、剛毅正直、機智幹練、又具有書卷氣的清官形象而飲譽海內外。京劇藝術大師、“麒派”創始人周信芳在主演京劇移植、改編本《十五貫》時,特向傳瑛學習了此戲。周傳瑛因其精湛的表演藝術和對崑劇事業的重大貢獻,得到黨和人民給予的榮譽,成為建國後崑劇界的傑出代表人物之一。著有《崑劇生涯六十年》一書,1988年7月上海文藝出版社出版。1986年10月,在紀念崑劇《十五貫》成功演出三十周年之際,又榮獲中國崑劇研究會頒發的表彰信與獎勵。表彰這位傑出的崑劇表演藝術家“在《十五貫》的成功演出中,在培養中青年優秀演員中,在發揚民族文化優秀傳統、振興崑劇中作出的卓越貢獻”。

•張嫻

崑曲旦角,後任教師。原名張鳳霞。生於上海。被大家親切稱為“我們的崑曲媽媽”張嫻。夫周傳瑛,子周世璋。無論蘇劇、崑劇均為當家花旦,創造了《長生殿》中的楊貴妃,《西廂記》中的崔鶯鶯、紅娘,《牡丹亭》中杜麗娘等藝術形象。在紀念洪升誕辰150周年的演出中,她把楊貴妃演繹得美艷絕倫,藝驚劇壇。周總理觀後稱譽:《長生殿》是中國的一出古典華麗的民族大歌劇。上世紀80年代起她先後錄製了30餘種經典劇目的音像資料。為傳承崑曲藝術,張嫻辛勤培養了幾代演員,如今全國各大崑劇團里所有演楊貴妃的閨門旦都是她的學生。2002年,張嫻榮獲了文化部、聯合國教科文組織共同頒發的“崑曲藝術事業特殊貢獻獎”。

文化傳承

生存

崑曲之入選“人類口頭與非物質文化遺產”,在於它是中國古典表演藝術的經典。但“成也蕭何,敗也蕭何”,崑曲的輝煌與落敗都與其特性有關。崑曲的興盛與當時士大夫的生活情趣、藝術趣味是一脈相承的。士大夫的文化修養,為崑曲注入了獨特的文化品位,他們的閒適生活和對空靈境界的追求,賦予了崑曲節奏舒緩、意境曼妙的品格,加之士大夫內心深處含有對社會對人生的哀怨、悲涼的感受,使得崑曲在音樂、唱腔上每每顯示出惆悵、纏綿的情緒。而到了清乾隆時期,市民階層崛起,舒緩、惆悵的風格顯然與他們格格不入,即使士大夫們也開始務實起來,崑曲在不受市民青睞的同時,也失去了士大夫階層這一陣地。於是,崑曲便逐漸走向衰落。

到1949年新中國成立以前,全國範圍內已沒有一個職業崑劇團。20世紀50年代,一出《十五貫》救活一個劇種,全國隨之成立了6個崑曲院團。韓世昌、白雲生、顧傳、朱傳茗、周傳瑛、俞振飛、侯永奎、北昆著名笛王田瑞亭及其女北方崑曲著名坤伶田菊林等老一輩表演藝術家及解放後培養出的李淑君、蔡正仁、計鎮華、張繼青、洪雪飛、汪世瑜等一批優秀演員,整理、編演了《牡丹亭》、《西廂記》、《千里送京娘》、《單刀會》、《桃花扇》等大量優秀劇目。但在今天,崑曲嚴格的程式化表演、緩慢的板腔體節奏、過於文雅的唱詞、陳舊的故事情節,喪失了時尚性和大部分娛樂功能,離當代人的審美需求相距甚遠,因而難以爭得觀眾,演出越來越少,以至在演出市場上難覓其蹤,形成了惡性循環。之前,全國大約有800人在從事崑曲工作,號稱“八百壯士”,如今只剩下600人了。全國6個崑曲劇院團創作、演出普遍陷入困境,演員培養及藝術創作均無力投入。自田家被迫離開北昆後其獨有家傳秘本《雙占魁》、全本《荷珠配》、《白娘子》,就此失傳,也是北方崑曲的一巨大損失。

有人主張,崑曲應作為博物館藝術,只求保存,不用發展,此說遭到崑曲工作者和有識之士的反對,也有悖於聯合國教科文組織評選人類口頭與非物質文化遺產的初衷――保證這些傑出文化的生存,而不是遏制它們未來的發展。但是,崑曲確實面臨著困境:人才的流失,使得勝任崑曲創作的人員寥寥無幾;而要革新崑曲,又面臨兩難的境地――不對崑曲作較大的改變,就無法縮小崑曲與時代的距離;倘若作大的改變,崑曲就失去特性而不稱其為崑曲了。

專家認為,崑曲當務之急是搶救現有劇目和文獻資料,首先要對全國中老年藝術家的拿手劇目進行錄音錄像,對珍貴的崑曲文獻、演出腳本、曲譜和圖片進行蒐集整理。崑曲演出可以從老戲中討生活,劇目應以繼承、整理為主,如上海崑劇團近兩年排演的《牡丹亭》,將湯顯祖原作刪減為上中下三本,配以現代化的舞台處理,既保持原作特色,又符合當今審美,收到了很好的市場效果。

文化部計畫10年間在北京和上海建立兩個崑曲演員培訓中心,為全國崑劇院團輸送表演人才。崑曲劇院團長們則希望集中全國優秀師資,在中國戲曲學院等院舉辦崑曲演員、編劇、導演、作曲和管理人員研修班。

非遺文化

入選時間:2001年5月18日,聯合國教科文組織在巴黎宣布第一批“人類口頭和非物質遺產代表作”(以下簡稱“代表作”)名單。

入選原因:發源於江蘇太倉南碼頭至今已有600多年歷史的崑曲被稱為“百戲之祖,百戲之師”,許多地方劇種,像晉劇、蒲劇、上黨戲、湘劇、川劇、贛劇、桂劇、邕劇、越劇和廣東粵劇、閩劇、婺劇、滇劇等等,都受到過崑劇藝術多方面的哺育和滋養。

1. 崑曲有極高的技巧

戲曲的表現手段為唱、念、做、打(舞)之綜合。這四個方面及其綜合在崑曲中要求最高。崑曲演員必須在這幾個方面兼備。舞台呈現亦最為完美與出色。其他劇種演員為提高技藝都要學崑曲。如京劇演員梅蘭芳即有深厚的崑曲功底並能演崑曲。河北梆子演員裴艷玲之代表作《林沖夜奔》即以崑曲形式演出。

2. 崑曲是“活化石”

中國戲曲自形成以來一直在舞台上流傳,隨著時代的變化,從劇本到聲腔、表演不斷變革,崑曲則變化較少,對戲曲傳統特點保留較多,劇目又極為豐富,被稱為“活化石”。

3. 崑曲屬“瀕危物種”

在18世紀的後期,地方戲興起,崑曲由於過於文雅和繁難,便呈衰落趨勢。1949年前,在全國範圍內除“國風新型蘇劇團”及“半付昆班”竭力延續崑曲藝術生命之外,已沒有一個職業性表演團體,老藝人有的回家務農,有的擺攤餬口。

崑曲藝術節

中國崑劇藝術節創辦於2000年,由中華人民共和國文化部、江蘇省人民政府、蘇州市人民政府主辦,文化部振興崑劇指導委員會、江蘇省文化廳、蘇州市文化局、崑山市人民政府承辦,中國崑劇研究會以及有關資助單位協辦。中國崑劇藝術節以保存和發展崑劇藝術,增進世界各國崑劇愛好者的溝通為宗旨。

除對參賽的劇目進行評選外,還舉辦了各種展覽、祝賀演出、研討會、藝術家簽名售書及民眾聯誼等活動。政府還特別為藝術節印製了明信片、首日封等紀念品。首屆中國崑劇藝術節於2000年3月31日至4月6日在江蘇省崑山市和蘇州市舉辦。第二屆中國崑劇藝術節於2003年11月在蘇州市舉辦。

地方崑曲

福建崑曲

崑曲《紅樓夢》劇照

崑曲《紅樓夢》劇照明萬曆年間(1573~1619年)前已傳入福建。至今所發現最早記載崑山腔傳入福建的時間是明萬曆二年(1574年)。楊四知任福建巡按監察御史時,在《興禮教正風俗議》中寫道:“聞之閩歌,有以鄉音歌者,有學正音歌者。”這裡的“正音”即指崑山腔。萬曆年間,福州人鄧原岳在《西樓集》卷十《閩中元夕曲》中,有一首詩描繪福州元宵節鬧市演唱崑劇的情景:“今宵雨霽動新涼,短拍長歌夜未央;學得崑山齊按拍,還珠門外月如霜。”詩中的“還珠門”,即今福州鼓樓前。又據明代錢謙益《列朝詩集小傳》丁集卷六記載,萬曆三十一年(1603年),中秋節,官吏、文人會集福州城內烏石山凌霄台,邀集“梨園數部,觀者如堵。”著名劇作家屠隆恰好旅次福州,應邀參加盛會,席間興致之際,隆幅巾白衲,奮袖作《漁陽摻》,鼓聲一作,廣場無人,山雲怒飛,海水起立。林茂之年少下坐,隆起,執其手曰:“子當為撾鼓,歌贈屠生。快哉,此夕千古矣!”同時,大量崑劇劇本如《昆池新調八能奏錦》、《南北時尚昆弋雅調》等選集,在閩北建陽縣麻沙書坊出版,發行各地。

崑劇除在福州公開演出外,不少官宦人家還自蓄家班。萬曆二十九年(1601年),進士、曾任江蘇嘉定縣令的陳一元,平時酷愛崑劇,因與當朝宰相不和,引疾返鄉。他在福州衣錦坊蓄有“一部歌童”,經常演出崑劇以自娛,自己也參演“大花”角色,因而有“陳大花”的外號,其居處俗稱“陳大花宅”(見清郭柏蒼《全閩明詩傳》卷三十七《萬曆朝八》)。另據明何良俊《四友齋叢說》卷十三《史九》記載,閩縣(今福州)人林庭昂,任太守時,“公餘多暇日,好客喜燕樂,每日有戲子一班,在門上伺候呈應,雖無客亦然。長、吳二縣,輪日給工食銀五錢,戲子既樂於祗候,百姓亦不告病。”

崑劇在福建廣泛流傳,對福建地方劇種或多或少、或直接或間接發生過某些影響。明末曹學佺創始的儒林戲,其主要的聲腔“逗腔”中,就包含有崑山腔的成份。如逗腔的代表性劇目《紫玉釵》,主要曲牌是“十三腔”。過去閩劇藝人多系文盲半文盲,口傳心授,以音傳音,結果以訛傳訛,把“十三腔”念成(甚或寫成)“習山腔”。據民國29年(1940年)6月福州出版的《抗敵戲劇》第二卷第十期,著名戲劇理論家董每戡在《唱戲的》一文中說:“閩劇《新茶花》中,‘盜國救國’一折所唱的[自嘆]曲,聽者僅感其音調悲涼、悽慘,而不知系采自什麼調子。這調子實採取崑曲《劫寶投江》的崑曲十三腔。”

所謂“十三腔”就是[桐城]、[蘇落]、[雙疊翠]、[玉娥郎]、[四不象]、[桂枝兒]、[耍孩兒]、[青江引]、[三句半]、[銀柳絲]、[古兒天]、[六娘子]等十三種腔調合成(“雙疊翠”作為兩腔)。此外,在梨園戲傳統劇目《鄭元和》(又名《李亞仙》)劇中[鵝毛雪]一曲,標明是“崑曲”。流行於福清、平潭等地的詞明戲,其中“水調”主要來自崑曲。屏南的四平戲與南平的南詞戲也都搬演過崑劇的劇目。

崑曲在民間還以坐唱形式出現。清乾隆三十五年(1770年),建甌縣成立“齋雅林曲社”,學唱崑腔,俗稱“唱大曲”。

清光緒十六年(1890年),一位姓海的東山鹽場管理員倡立“枕雲天崑曲館”,隨後舉人馬兆麟、馬征祥父子均參加活動。民國10年(1921年),建甌縣曹梅亭、彭風人等組織“崑曲場”。同年,東山縣崑曲愛好者林彭川在上海經商時,購得一套《六日曲譜》,回東山後,創辦“東山國樂研究會”與“崑曲傳習所”等組織。隨後,東山縣又成立“洞天和崑曲館”,人數達70多人。至抗日戰爭爆發前夕,東山崑曲達到全盛時期。抗日戰爭期間,東山崑曲組織隨之解散。

中華人民共和國成立後,東山崑曲得到恢復。1957年,由清唱形式發展到登台表演,演出《白蛇傳》、《醉打山門》等傳統節目。“文化大革命”期間,珍貴的《六日曲譜》手抄演出本遭焚毀。

粉碎江青反革命集團後,第七代傳人黃匡國與孫初葉積極挖掘崑曲遺產,至1994年,共蒐集、整理出12個劇目、47支曲牌。其中《白蛇傳》13支、《卸甲封王》4支、《富貴長春》1支、《醉打山門》3支、《伏虎》4支、《思凡》5支、《長生殿》3支、《西廂記》5支、《賞荷》1支等。

浙江崑曲

崑曲,俗稱“草昆”、“金昆”,是崑腔流傳在金華一帶的支派。因長期流動演出於農村的草台和廟會,以農民為主要觀眾對象,故語言較通俗,追求情節曲折,唱腔也不拘泥於四聲格腔,以演武戲、做工戲、大戲為主。在明代之後,一直被視為婺劇諸聲腔中的正宗。實際上是崑曲在衢州(今衢縣一帶)、金華的一個支流,在語言、曲調上均結合當地習慣予以簡化或改變,故稱“草昆”。現其劇目已較少演出,部分曲調則為亂彈聲腔所吸收,如亂彈曲調中含有[昆頭][小桃紅][新水令][下山虎]等片斷。

中國的世界非物質文化遺產

| 聯合國《保護非物質文化遺產公約》規定,“非物質文化遺產”包括表演藝術、社會實踐、儀式、節慶活動、有關自然界和宇宙的知識和實踐,以及傳統手工藝等,不但世代相傳,還在人和歷史、自然的影響互動下,被不斷地再創造。目前總共有76項世界級非物質文化遺產,中國占了22項,加上此前入選的崑曲、古琴、新疆維吾爾木卡姆和蒙古族長調民歌,中國已擁有26項世界級非物質文化遺產,數量位居世界第一,充分說明了中國文化的博大精深、燦爛輝煌。 >>>進入文化百科 | |||||

| 中國蠶桑絲織技藝 | 福建南音 | 南京雲錦 | 安徽宣紙 | 貴州侗族大歌 | 廣東粵劇 |

| 《格薩爾》史詩 | 浙江龍泉青瓷 | 青海熱貢藝術 | 藏戲 | 新疆《瑪納斯》 | 蒙古族呼麥 |

| 甘肅花兒 | 西安鼓樂 | 朝鮮族農樂舞 | 書法 | 篆刻 | 剪紙 |

| 雕版印刷 | 傳統木結構營造技藝 | 端午節 | 媽祖信俗 | 崑曲 | 古琴 |

| 新疆維吾爾木卡姆和蒙古族長調民歌 | |||||

中國的人類非物質文化遺產

中國戲曲2

| 中國戲劇的產生已有800年了,它現在已經發展到300多個劇種,劇目更是難以數計。世界上把它和印度梵劇、希臘悲喜劇並稱為三大古老的戲劇文化。中國地方戲曲形式多樣,品類繁多,為中國戲曲的發展貢獻了不可磨滅的貢獻。 |

![崑曲[中國傳統戲劇] 崑曲[中國傳統戲劇]](/img/5/e0c/nBnauM3XxMDN3gjNyQTOzkDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL0kzLwAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)