漢調桄桄

漢調桄桄起源傳說

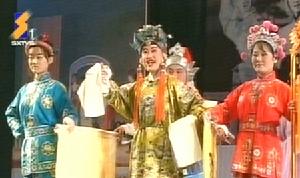

漢調桄桄

漢調桄桄還有一種傳說則是,明代萬曆皇帝有個寵妃,是洋縣江壩人。皇帝為了讓妃子的父母在家歡度晚年,贈送了一班戲,後來發展成漢調桄桄。

另一種傳說認為,秦腔於明萬曆年間前傳入漢中後,吸收了當地語音、明間音樂等,清乾隆年間,洋縣一帶本地班社在演出中,藝人們吸收了民間山歌、小調,豐富了唱腔曲調,使秦腔發生變化;加之漢中毗鄰四川、湖北,長期與川劇、漢調二簧交流,使新興的漢調桄桄,既保留了秦腔高亢激越的特點,又融入了川劇、漢調二簧柔和婉轉之長,形成自己鮮明的地方色彩和獨特的風格。

漢調桄桄,曾長時間覆蓋關中地區,尤其是清末民初,出現過班社林立,藝人濟濟的鼎盛時期,也產生了一批優秀的戲曲作家,所作劇目對當時的社會進步起到了積極的推動作用。該劇種迄今,僅有陝西南鄭縣一個專業劇團了。

歷史發展

據老藝人相傳,大約明代萬曆年間,秦腔傳入漢中地區,在洋縣江壩一帶有秦腔名班祁家班趕廟會,唱會戲的情況。到了清代乾隆年間,洋縣一帶出現了本地的秦腔班和藝人,他們在演唱中,吸收民間曲調,摻入當地語音,遂使秦腔發生變化,演變為漢調桄桄。加之漢中毗連四川、湖北,

漢調桄桄

漢調桄桄在發展過程中長期與川戲(主要指彈戲,即蓋板子)、漢二簧交流,使新興的漢調桄桄,既保留了秦腔高亢激越的特點,又溶入了川戲、漢二簧柔和婉轉的長處,使自己具有了鮮明的地方色彩和風格,得以迅速發展。自光緒年間以來,漢中一帶有三秦班、五福班等 40 多個戲班,演出活動遍及陝南、川北、鄂北、隴東,如“戲狀元”名醜王庚子,曾享名隴東10餘縣;青衣楊桂芳、花旦李伍鳳等也活躍於川北廣元及成都周圍,對地方戲曲的藝術交流起了促進作用。

清光緒年間至民國初年,漢調桄桄進入興盛時期,漢中一帶有三秦班、洪喜班、同慶班、五福班等40多個班社,演出活動遍及漢中、安康及川北、鄂北、隴東等地。被稱為“戲狀元”的王庚子名噪隴東10餘縣,青衣楊桂芳、花旦李伍鳳等活躍於川北廣元及成都一帶。演出劇目主要有《伍員逃國》、《帝王珠》、《秦瓊賣兒》、《七星廟》、《青梅宴》、《夜打登州》、《甘露寺》、《黃金台》、《風箏媒》、《秋風扇》、《瘋憎掃秦》等。

漢調桄桄發展至20世紀40年代,由於歷經軍閥混戰、國民黨反動統治迫害,以及漢中一帶連遭災荒,致使僅有的兆慶、隆慶、同樂、聚樂、協和 5個班社迫於生計相繼解散。1949年後,劇種得以恢復,1951年成立南鄭縣新民劇社,現為南鄭縣桄桄劇團。當時倖存的知名老藝人只有青衣楊桂芳,老旦程海清,大淨馬忠福、華天堂,醜腳杜文書,鬚生王伍太、劉太祥,小生孫太正等。陝西省文化局曾組織人力挖掘傳統劇目,據統計存目有700多個。1955~1961年記錄的老藝人“腹本”有300餘種。其中有兄弟劇種已經失傳或殘缺的劇目,如《帝王珠》、《無影劍》、《呢喃閣》、《草坡面理》等10餘本。漢調桄桄也曾演出過現代戲。。

中華人民共和國成立後,在黨和政府的關懷下,漢中地區文化主管部門,積極貫徹政務院戲曲改革的指示,對戲曲劇目推陳出新方面作了大量工作,對漢調桄桄的傳統劇目進行了發掘整理,使這一古老劇種得以發展延續:1950年洋縣成立了以著名演員程海清為首的洋縣新民學社;1951年南鄭縣由同樂、聚樂、協和三個班社200餘人成立南鄭縣新民劇社。名老藝人有旦角楊桂芳、老旦程海清、丑角杜文書、大淨馬忠福、鬚生王五太、小生孫太正、副淨劉太利、彩旦董玉華等。演出的主要劇目有《打鑾駕》、《六月雪》、《張松獻圖》等。並先後舉辦了5期漢調桄桄演員訓練班,培養出許新萍、陶和清、陳啟民、曾建芳、白敬民、謝新俗、王全成等優秀青年演員,壯大了演員陣容。現在這些當時的青年演員已經成為劇團的中老年優秀演員。整理、改編並演出《反徐州》、《花田錯》、《兩狼山》、《宇宙鋒》、《破幽州》、《孔雀膽》、《映鋒劍》、《海瑞嫁女》、《苦節圖》、《嘉興府》等傳統戲和創作、改編《紅色交通線》、《四川白毛女》、《東風送暖》、《春色滿園》、《紅雨銀花》等現代戲。

唱腔及劇目

漢調桄桄

漢調桄桄漢調桄桄劇目豐富,幾百年來,漢調桄桄創演劇目多達1500多個,題材廣泛,上至三皇,下迄清末,歷代均有,但不少劇目久已輟演和散失.1962年漢中專區傳統劇目挖掘整理出抄、藏劇目有723本。其中本戲五百六十多本,折子戲一百七十多出,特有劇目有《劉高磨刀》、《鑌鐵劍》、《夕陽山》、《水灌晉陽》、《紅纓披》等百餘種為漢調桄桄所獨有,久演不衰。 其中《劉高磨刀》、《鑌鐵劍》、《夕陽山》、《水灌晉陽》、《紅纓披》等,《帝王珠》、《無影劍》、《呢喃閣》、《草坡面理》等劇目在其他劇種中已經失傳或殘缺。

藝術特點

漢調桄桄的表演追求大幅度誇張,有"箍桶"、"撒蓮花"、"耍椅子"、

漢調桄桄

漢調桄桄漢調桄桄的唱腔板路有二流、慢板、尖板等多種,又有軟、硬、快、慢之分。“軟”即苦音,“硬”即歡音。曲調色彩相異,前者適宜表達悲涼的感情,後者擅長表達歡快的情緒。快、慢則指在同一板式中仍有速度上的變化,如二流又分快二流、慢二流,前者緊湊,後者沉穩。在演唱方法上與今之西安秦腔也有所不同,特別是旦行,多用假聲,或由真聲轉假聲,藝人稱為“老少配”。伴奏樂隊分文、武場。武場為打擊樂。文場有蓋板二弦、板胡、京胡、月琴、三弦、二胡等;早期以蓋板二弦為主奏樂器,琴筒較粗,用桐木板蓋筒口,琴桿較短,弦用皮弦,琴弓寬、硬,演奏時樂師手指套鐵制“梢子”按弦,發音清脆嘹亮,夜深人靜,可隔山聽戲。至1919年前後,始改由板胡為主奏樂器,但仍用皮弦,樂師手指仍戴鐵制“梢子”,音色較前柔和。

現狀

近年來,漢調桄桄觀眾日漸減少,班社、劇團紛紛解體,藝人流散,傳統劇目、曲牌、表演技藝已經或即將失傳。目前僅有南鄭縣一個劇團還在維持演出,仍面臨經費困難、人才青黃不接的窘境,難以長久堅持下去,須採取切實可行的措施予以搶救和保護。

漢調桄桄

漢調桄桄由於近年來漢調桄桄觀眾日漸減少,班社、劇團紛紛解體,藝人流散,一些傳統劇目、曲牌、表演技藝已經或即將失傳。目前,僅有南鄭縣一個專業劇團還能勉強維持演出,但仍面臨經費困難、人才青黃不接的窘境。因此,漢調桄桄被稱為我國珍稀劇種中的“大熊貓”。

6月9日是我國第二個文化遺產日,由洋縣8位農民組成的木偶展演隊伍在北京中華世紀壇中國非物質文化遺產展廳亮相後,受到首都觀眾的關注。國務院總理溫家寶興致勃勃地觀看了漢調桄桄木偶劇《李彥貴賣水》。在當晚舉行的“文化遺產日獎頒獎儀式”上,漢中市代表隊被授予“文化遺產日獎”。