基本情況

通劇源於童子戲。主要在港閘崇川區、通州市的南通“方言島”地區流行。為了有別與古老的帶有迷信色彩的童子戲,易名為“侗子戲”,並於1958年10月,成立南通市侗子戲實驗劇團,因侗子戲容易被人誤認為是少數民族

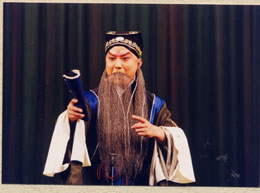

通劇

通劇僮子是民間巫師,是從楚越的巫文化“以舞降神”發源而來,在南通一帶形成南通僮子這種富有本地特色的巫師。僮子在祭祀、祈禱、招魂等活動中進行舞蹈歌唱,漸漸把一些故事、七字調加入唱詞中,這種歌唱方式為百姓所喜聞樂見,就慢慢傳播開來,最後登上舞台,形成了通劇。

藝術特點:伴奏簡單原始,主要是鑼鼓打擊樂,唱腔粗獷純樸,唱詞通俗易懂,很受當地人民民眾的喜愛,展現了中國儺文化的原始風貌。

經典劇目: 《陳英賣水》 、 《白馬馱屍》 、 《花子街》 、 《李兆庭》 、 《好書記》等。

通劇隊 :民國10年(1921年)老“童子”曾組班在南通八廠街演出“童子戲“,未能在全縣推開。建國後,經南

通劇

通劇發展歷程

新人新腔 分行歸路

童子戲只有三種主要調口(曲調)特色是“童子開口三門腔,上版不上眼”,是古老的徒歌樣式。僮子戲對童子戲傳統聲腔和伴奏進行改革,將傳統單一的鑼鼓伴奏。聲腔引入民間的山歌、小調、號子,借鑑呂劇等地方戲曲

通劇

通劇劇種改革 一波三折

南通市實驗通劇團成立後,排演現代戲《好書記》 、 《枯井沉冤》 、 《白毛女》 、 《血淚盪》 、 《社長的女兒》 、 《綠野紅花》 、 《李雙雙》 、 《李印》 、 《奪印》 、 《豐收之後》 、 《活捉羅根元》 、 《木匠迎親》 ;改編整理古裝戲 《王清明契約記》 、 《鄭三郎上西天》 、 《陳英賣花》 、 《花仙果》 、 《借年》等。同時移植京劇和其他

通劇

通劇通劇作為江蘇的一個新興劇種,它的實驗和探索引起了中共江蘇省委領導的關注。1961年6月,現代戲《好書記》去南京演出,但效果不佳。觀眾對曲調和特殊的南通方言感到陌生。後以童子戲老腔進行實驗的傳統曲目《陳英賣水園會一折》,得到省、市文藝界顧爾鐔、陶應衍等認同,覺得聲腔比《好書記》鄉土氣濃,有地方色彩。在通州市興仁蹲點、體驗生活的上海電影製片廠導演魯韌,對通劇《楊立貝告狀》與《社長的女兒》的人物塑造,以及表導演問題,作了專題輔導。通劇在繼承童子戲老腔老調的基礎上,加強聲腔改革,通過現代戲《白毛女》 、傳統戲《陳英買水》等,進行了一系列實驗。實驗通劇借鑑、糅合了京劇、歌劇、話劇的表演手法,探索新型地方戲戲曲化的路子。但實驗一波三折,加上三年自然災害的影響,1964年9月,南通市實驗劇團撤消,走完了為期7年的改革歷程。

名存實亡 功不可沒

1979年,黨的十一屆三中全會以後,南通市文化館開始恢復通劇活動。南通市文化局成立通劇改革小組。1980年

通劇

通劇不久後,藝人自由組合成鬆散的民間演出隊。伴奏廢除民族管弦樂隊,仍然用鑼鼓伴奏,演出場所以村台為主,現代戲劇目逐漸減少,傳統戲為主,疏離了實驗通劇的探索實踐,回歸到童子戲的傳統套路上去了。但是,通劇的探索實踐,從聲腔,劇目,表演,舞美等方面對二十世紀八十年代後的童子戲演出,注入了新的活力,並催發了新編歷史劇的相繼問世,如《魏二郎》 、 《花子街》等。另有傳統戲《鄭三郎上西天》 、 《珍珠塔》 、 《王清明契約記》 、 《陳英買水》等20餘部盒式錄音帶以通劇的名義問世,實質上是帶有鮮明實驗通劇印記的童子戲。

形成

通劇

通劇藝術特點

伴奏簡單原始,主要是鑼鼓打擊樂,唱腔粗獷純樸,唱詞通俗易懂,很受當地人民民眾的喜愛,展現了中國儺文化的原始風貌。

經典劇目

《陳英賣水》、《白馬馱屍》、《花子街》、《李兆庭》、《好書記》等。

“僮子戲”起源的傳說

其一:很久以前,南通人在一個空曠的公共墓地中,挖出102具先民的乾屍。相傳,他們的都是仰面裸葬,頭顱都向著東方,像崇拜生命和太陽。 這102個乾屍非常奇特,像一對相互攙挽著共赴死亡的隊伍,臨近者的手臂相互交織著,看起來像是一起殉葬的。挖掘的人怕惹惱了祖先的靈魂,就把墓地接著給埋起來。但埋的過程中,我們聽見墓地下面有說話的聲音。不一會聲音停止了,就發現整個墓地都凹陷進去。後來,凡是那天參與挖墓的這些人,都無緣無故的消失了。也就是那一年始,這個地方發起了蝗災,持續三年,莊家顆粒不收,餓死的、老死的,瘟疫到處綿延。後來,有一個道士路過此地,自稱是張天師的傳人。他覺得這邊陰氣太重,必須設壇做法事驅趕陰氣。到了重陽節那天,道士在祭祀的壇上,擺了七七四十九個銅人兒和一面銅鏡,然後念咒、做法,朝拜上天。他還讓當地人要穿上盛裝跳舞,說這樣才能叫回被鬼魂帶走的魂魄。,道士還向天立誓,要在此立法修煉一生,想藉助神力,保住當地風調雨,百姓安康。沒想到,第二天烏雲散去,瘟疫瞬間消失。 從此,只要有誰家人不舒服,當地人就認為是被鬼魂抓走。家裡人就要跳這種舞,為他祈福。如今,這種舞衍生為現代的“僮子戲”。

其二:唐太宗魂游地府,崔判官為他添了陽壽。唐太宗還魂時許下大願:一許西天取經,二許地府進瓜,三許陽元勝會,三界投表請神。 太宗還陽以後,地府為追討他的願心,陰差五鬼鬧皇宮。唐太宗無奈,張榜召人祛鬼逐神。一個老太婆領著八九歲的孫子揭榜見駕,老太婆邊唱念,邊用神刀驅鬼。孫子年幼,不會唱念,便在旁敲鑼打鼓,結果宮中果然太平。唐太宗便敕封他倆為“洪山堂”,其孫為“僮子”,主宰壇門,稱覡教。老太婆的“束裙子扎包巾”也相沿成習流傳下來。

通劇隊

通劇

通劇