簡介

昌姓

昌姓昌[昌,讀音作chāng(ㄔㄤ)]

起源

昌(chāng)姓,源出有:

源流一

昌意

昌意源於有熊氏,出自遠古黃帝之子昌意,屬於以先祖名字為氏。黃帝有4妃,他有25子,其中12個兒子繼承父姓——姓姬,另外13個兒子改為姬姓以外的姓。元妃西陵氏,為西陵氏女,號嫘祖,生子三人:玄囂、昌意、龍苗。公元前2839年,黃帝廿九年,西陵氏女,號嫘祖於四川若水(今四川雅安地區)生第二個兒子昌意。黃帝七十七年令昌意降居(指由帝子下降為諸侯)四川若水,娶蜀山氏女昌仆為妻,生子顓頊,成為繼承黃帝領導中華民族的上古五帝之一。後來昌意攜全家北遷至中原,建昌意城(今河南樂西北),其子顓頊後為部落首領,十年而佐少昊,二十而登帝,成為古代著名的領導中華民族的上古五帝之一(黃帝、顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜)之一,建都帝丘(今河南濮陽),為高陽氏。顓頊帝(zhuān xū)(高陽氏)支子以祖父昌意之字命姓,遂成昌姓。

高陽氏一族支子以祖父昌意之字命姓,遂成昌氏一族,世代相傳至今,是非常古早的姓氏之一。

源流二

軒轅黃帝

軒轅黃帝源於妊姓,出自遠古黃帝之子任,屬於傳承先祖之姓。相傳黃帝有二十五個兒子,分為四母所生,分化成十二個胞族,分別姓姬、姞、酉、祁、己、滕、箴、荀、妊、僖、嬽、依。據史籍《姓氏考略》中的記載,認為妊姓的後代中有昌氏,其望出汝南、東海。分自妊姓的昌氏人家,後來主要繁衍於河南的汝南和山東與江蘇交界的東海一帶。

據史籍《萬姓統譜》的記述,中國的昌氏族人要數嶺南地區最多,就是今兩廣地區,當為五代戰亂時期遷徙而致。

源流三

源於羌族,出自南北朝時期漢朝時期宕昌羌民族,屬於以部族稱號為氏。羌族昌氏,源出南北朝時期號稱“宕昌羌”的民族。按史籍《魏書》記載:宕昌羌,其先祖為蚩尤之後三苗的後裔,西周時與庸、蜀、微、盧等八國跟從周武王滅殷商。漢朝時期分為先零、燒當等羌部落群體,世為漢朝邊患。羌民族古時所據地域東接中華,西通西域,南北數千里,按姓氏各組為部落,酋帥皆有地分,不相統攝,宕昌羌即其中之一。宕昌羌在當時被俗稱土著,居有屋宇,其屋以織氂牛尾及羖羊毛覆之。部落中國無法令,無徭賦。惟有在戰伐之時乃相屯聚,無戰事時各事生業,不相往來。宕昌羌皆穿著皮裘褐衣,以牧養氂牛、黃牛、豬等以供食用。部落家族之內,父子、伯叔、兄弟中凡有死亡者,即可以繼母、世叔母及嫂、弟婦等為妻。宕昌羌沒有文字,按草木榮落記其歲時。各家族之間三年一相聚,殺牛羊以祭天。

北魏太武帝拓跋·燾太平真君九年(公元448年)農曆1月,宕昌羌的酋長梁瑾慈率族歸附於北魏王朝,並遣使貢方物(地方特產)。其後,一般史籍中不再見記宕昌羌。實際上,宕昌羌後來匯合了氂牛、白馬、參狼、且昌、山羌、保羌等諸部落重新組建,地“東西千里,南北八百里”,以甘肅隴南宕昌縣一帶為政治、經濟的中心。在宕昌羌民族中,在唐朝時期即有以民族稱謂為姓氏者,為昌氏、宕氏。大唐王朝在開元盛世之時,唐玄宗李隆基還以其民族本稱設有宕州,下轄懷道、良恭、和戎,福津縣地,隸屬於秦州總管府。到了唐玄宗第三子唐肅宗李亨執政的上元二年(公元761年),宕州陷於吐蕃王朝,直至五代時期。到宋朝時期,宕昌羌被吐蕃民族統治,被漢史稱作“蕃族”,史家多稱其為“木家人”。北宋末年,有一位著名的吐蕃魯黎族大首領木令征(木琳沁)統治著岷、宕二州,他就是宕昌羌的首領。到明朝時期,官方稱他們為“木家十六族”。元、明以降,宕昌羌人被官方稱作“西蕃”。

滿清王被推翻後,民國政府按其生活習性改稱其為藏族,仍稱為“木家”,普遍居住在宕昌地區的三鄉、四溝、三十五村寨範圍內,形成今日“木家藏族”的民族風情。至今,其服飾、舞蹈、婚嫁、喪葬等均有獨特濃郁的民族特色,神秘而古樸,頗具社會、歷史研究價值。

源流四

黃帝正妃嫘祖

黃帝正妃嫘祖源於昭武九姓,出自唐朝時期西域昭武九姓胡建立的移民聚落蒲昌海,屬於以居邑名稱為氏。蒲昌海,就是今天著名的新疆羅布泊,在漢武帝後元元年以前歸屬酒泉郡管轄,南北朝時期為回紇民族的主要活動地區。到唐朝時期有昭武九姓,是中國南北朝、隋、唐時期對中亞西部十來個小國的總稱,其國王均以昭武為姓,人種主要是粟特人及其後裔,史籍《新唐書》中以康、安、曹、石、米、何、史、火尋、戊地為昭武九姓。後在大食人(阿拉伯帝國)的壓迫下,部分國人向東方遷徙,尋求唐王朝的保護,唐王朝收容並在蒲昌海地區為其建立有移民聚落。後來,居於蒲昌海的昭武九姓族人按漢族習俗,指地名為漢姓,產生了蒲氏、昌氏等漢姓。昭武九姓在歷史上,對東西方文化交流方面起了十分重要的作用。祆教、摩尼教、中亞音樂、舞蹈、曆法等傳入中原,而中國的絲綢、建築、冶金技術及其“四大發明”傳到西方,昭武九姓族人無疑是重要的媒介。昭武九姓還在中原四周的遊牧汗國的政治、經濟、文化生活中起很大作用,特別是把古粟特文字帶入突厥汗國、回鶻汗國後,其影響所及,回鶻文、蒙文、滿文均可溯源於粟特字母。

新疆和平解放時,王震上將率人民解放軍入疆,在鎮壓叛亂、建立軍墾建制之時,即有大量昌氏族人予以積極協助。今新疆軍墾建設兵團中,仍有大批的昌氏族人分布。

源流五

源於有熊氏,出自黃帝的臣子昌寓,屬於以先祖名字為氏。昌寓的後世子孫以先祖名字為昌氏,世代相傳至今,亦是非常古早的姓氏之一。

源流六

源於羋姓,出自漢朝時期長沙太傅由章昌,屬於以先祖名字為氏。由章氏,源出戰國時期楚國羋姓,歷為書記,即掌管文書札記的小官,因稱“由章”。據史籍《漢書·儒林瑕丘江公傳》、《宋祁筆記》、《風俗通·義姓氏篇》的記載:漢朝時期,有位長沙太傅,複姓由章,名昌,字曼君,後稱“由章陽夏公”。由章昌,是西漢時期漢景帝劉啟的第六個兒子(一說第十個兒子)劉發於公元前155年成為長沙王后,即出任長沙王的太傅。在由章昌的教導下,長沙王以孝著稱,時常運大米至長安,並帶回京都之土築“望母台”,在位二十七年,逝世後謚為“定王”。

在由章昌的後裔子孫中,有以先祖名、字為姓氏者,後分衍為單姓昌氏、曼氏,世代相傳至今。

始祖

昌意。據《風俗通》上說,昌姓,是黃帝子昌意的後代。又據《史記·五帝本紀》記載,昌意是黃帝的正妃嫘祖所生的兒子,後來娶蜀山氏之女為妻,就生了顓頊帝高陽氏,成為繼承黃帝領導中華民族的古帝王之一。顓頊的母親,也就是昌意所娶的那位蜀山氏之女,據《史記·五帝本紀》的記載,也是以昌為姓,叫做昌仆,又名為女嫗。關於她孕育那位了不起的上古民族領袖顓頊。據《河圖》上有一段顓頊出生時,產生天瑞記載。從此處可以看出,昌意和昌仆的確有其人,也為中國昌姓的出處,提供了最有力的歷史證明。另外《姓氏考略》上提供了昌氏的另一個出處。書中認為妊姓的後代中也有昌氏,其望出汝南、東海。分自妊姓的昌氏人家,後來主要繁衍於河南的汝南和山東與江蘇交界的東海一帶。不過,根據《萬姓統譜》的記載,中國的昌姓要數嶺南最多,嶺南就是現在的兩廣地帶。望族居汝南郡(今河南省汝南縣東南)。故昌氏後人奉昌意為昌姓的得姓始祖。

分布

昌氏是一個古老的多民族、多源流姓氏群體,但人口總數在中國的大陸與台灣省均未進入前三百大姓,在宋版《百家姓》中排序為第五十一位門閥。

昌姓在大陸與台灣均未進入前一百大姓。昌姓是女媧湯娥的後裔,湯娥又稱嫦娥,嫦與昌古時為同音通用字,嫦娥與常儀為同族人,生有十二月部族,簡稱“月族”,即“女族”。日族稱王為“炎帝”;月族稱王為“黃帝”。湯娥是以女子稱王,因而稱“姬皇”,其後裔男子稱王者為“黃帝”,因月族奉月為母,後來有月族男子為王,於是改為奉月為父,所以在其後裔中,稱母親為“阿爸”;稱父親為“阿瑪”。也就是稱月亮為父親;稱太陽為母親.但月族的太陽,是第二個太陽,所以,次日稱“昌”,居地為“晉”,即“亞日”,以區別真正的太陽炎帝,因此昌姓出自黃帝族。《史記·五帝本紀》曰:“黃帝居軒轅之丘,而娶於西陵之女,是為嫘祖。嫘祖為黃帝正妃,生二子,其後皆有天下,其一曰玄囂,是為青陽,青陽降居江水;其二曰昌意,降居若水,昌意娶蜀山氏女,曰昌仆,生高陽”。昌姓被蜀山氏繼承,世與黃帝族聯姻,因此昌姓是上古門閥,其居地稱“晉陽”,“晉陵”,“晉城”。

當今湖北省仙桃市、潛江市、武漢市、黃石市、孝昌縣;河南省信陽、登封市、伊川縣、洛陽市;安徽六安市、巢湖市、金寨縣;山東省平度市;重慶市、成都市;江西省吉安市、新余市、萍鄉市、南昌市;湖南益陽、桃江縣;江蘇省南通市、無錫市、遼寧省、浙江省、陝西省城古縣、寧夏回族自治區、內蒙古;台灣省、海南省等地都有昌姓人家居住。

昌姓後來多居於河南,並且在汝南郡,東海郡發展,逐漸形成望族,世稱汝南望(漢高帝置郡,在今天河南省中部偏南和安徽省淮河以北地區),東海望(秦時置郡,治所在郯,今山東郯城北)

(1)貴州省餘慶縣大烏江鎮昌家屯有昌氏300餘戶。

(2)江西省萍鄉縣荷堯鎮青雲村嚴鷹山(古稱茂田)。

(3)江西省萬安縣梘頭鄉南洲大隊富田村有昌氏五六十戶約300人。

(4)江西省泰和縣萬和鎮桑院大隊昌家村有昌氏80餘戶,約400人。村長昌慶熾。

(5)江西省吉安市青原區富田鎮新安坪田高車村,有昌氏百餘戶。昌氏族人在該村的歷史近千年,明洪武年間,該村屬吉安府廬陵縣淳化鄉德政里七十八都。

(6)江西省新余市渝水區歐里鎮下麻田村有昌氏族人大約600人、昌坊村有1000餘人。昌坊村村長昌梅生。此地修有昌氏宗祠。是當地旅遊村,首富村。

(7)湖北省仙桃市大昌灣、小昌灣(現已成為市區)、昌家榨、彭場鎮、鄧李灣、下查埠、沙咀等地有始祖友諒公支下數千人。潛江市城關、造台村、東門口、積玉口千餘人同為友諒公後裔。

(8)湖北省武漢市江夏區金口獅子腦、牛頭山都有昌氏族人的祖居村落。武漢市現在共有昌氏1267人,這不包括其配偶。如果加上其配偶人數,大約有1700餘人。

(9)湖北省孝昌縣有始祖萬隆公支下世係數十人。

(10)湖南省桃江縣花果山鄉有昌氏群居。

(11)湖南張家界人,我們這裡有400多昌氏族人。

(12)廣西省桂平市金田鎮安眾村現有昌氏族人約1500人。

(13)廣西桂林全州縣昌鄭大隊昌家村有400多人。

(14)陝西省漢中市城古縣沙河營鎮西灣村現有昌姓108人。

(15)山東省聊城市臨清市金郝莊鎮昌莊村有昌姓人約200人。

(16)山東省萊西市院上鎮東王屋有昌姓人大約200人。

(17)山東省泰安市肥城石橫村及濟南市齊河等幾個村都有昌氏群居.總共大約有1000多人姓昌.

(18)江蘇宿遷城區有幾十家昌姓,據說他們是由山東遷徙至江蘇的。

(19)江蘇寶應縣有昌氏族人祖居地。

(20)江蘇南京市邁苯橋街和蔣王廟街聚居有昌氏族人.

(21)四川省鄰水縣九峰鄉金坪村昌家槽現住有昌姓族人。

(22)豐都縣、廣安縣有昌氏族人祖居村落。

(23)四川省岳池縣境內居有昌氏家族約5000人。

(24)在重慶忠縣雙桂鎮趕場村有個叫昌家溝的地方,那裡都是姓昌的;以及其他幾個村均有昌姓

(25)安徽省巢湖市居巢區柘鎮東昌村、北昌村、西昌村、昌宅村等地有共有昌氏族人約10000人左右。巢湖市市內也有不少昌姓人家散居。(昌勇、昌獻雙提供)

(26)安徽省六安市金寨縣有昌氏群居。

(27)河南省洛陽市有昌氏族人1000多人,始祖大概是從湖南遷徙來洛陽的,老兄弟3個分開了。老大在洛陽伊川,老大那裡是昌邑村,大都是姓昌,最少有800人以上。老二好像在洛陽新店,我們是老三的後代在洛陽郊區徐家村,現在已經劃歸老城了。

(28)河南省南陽市內鄉縣乍嶇鄉有昌氏族人約500人,具體來源仍待考究。

(29)河南省信陽市吳店鎮有昌氏數百人群居。

(30)河南省西華縣西夏鄉奉先寺有昌姓人家約200人。

(31)海南省文昌縣昌宿公社有數百戶昌氏族人。

(32)海南省屯昌縣南呂鎮後嶺村昌氏始祖:奇善公於康熙年間由福建蒲田遷至海南。到2005年的現在,已有439年的歷史歷經十七代,已發展有400餘人。

(33)雲南省昆明市呈貢縣的“七步場村”原名七普昌,意思就是姓七、普、昌的三個姓氏組成的村,現在姓昌的約六十多戶,加上周圍的昌姓有1000多人,我也是昌氏後裔。(昌春偉)

(34)湖南湘西自治州永順縣石堤鎮昌氏族人約(200人)

文化

昌姓比較少見,卻有著十分光彩的家世背景,其源流共有三支,其中兩支是黃帝後裔。

(1)是黃帝的嫡子昌意的後裔。昌意就是顓頊帝的父親,是組成中華民族的主要血脈。《風俗通》記載:昌姓是“黃帝之子昌意之後。”顯然是黃帝後裔。據《史記·五帝本紀》記載,昌意是黃帝的正妃縲祖所生的兒子,後來娶蜀山氏之女為妻,就生了顓頊高陽氏。

據《史記·五帝本紀》記載,顓頊的母親也是以昌為姓,叫做昌仆,又名女嫗(音於)。關於她懷育那位了不起的上古民族領袖顓頊,《河圖》上有記載:“瑤光如蛻,貫月正白,感女嫗於幽房之宮,生顓頊。”這種說法,雖然不免有附會神明之嫌,然而,卻可以看出昌義和昌仆的確有其人,也為中國昌姓的出處,提供了最有力的證明。(2)是從任姓分出來的。《姓氏考略》明載:“路史,任姓後亦有昌氏,望出汝南、東海。”但是,任姓也是當初黃帝所賜封的十二個基本姓氏之一,所以,這一支出自任姓的昌姓,依然是黃帝之血裔。(3)隴西昌氏,出自秦時羌人。(見《晉書》)。昌姓望出汝南、東海。根據《萬姓統譜》記載,昌姓人要數嶺南最多。嶺南,就是現在的兩廣。昌姓出過好幾位著名人物:東周初年有位“情報專家”昌他;後漢有東海相昌豨;南北朝時的梁朝,有一位大名鼎鼎的護軍將軍昌義之,在魏軍侵犯徐州時,建有輝煌的戰功;宋朝有嘉定進士昌正大、義州刺史昌義之。明朝有嘉靖進士昌應時;清朝有康熙乙未進士昌天錦,又有昌新運,任守備。

從山西省洪洞縣大槐樹遷民之昌姓後裔分布於蘇、皖、豫、鄂等地。

名人

昌意

昌氏得姓始祖,為黃帝二十五子中的其中一位,為嫘祖所生,其後代以昌為姓。

昌仆

又名昌嫗.上古時人,顓頊之母。《史記·五帝本紀》載:“昌意娶蜀山氏女曰昌仆,生高陽。”見《河圖》。

昌容

相傳為殷商王女,修道於常山,扶危濟貧.食蓬縈根二百餘年,顏如二十許。能致紫草鬻與染工,得錢以與貧病者。

昌豨

三國魏徐州太守。“曹操五攻昌霸不下,四越巢湖不成” 見《後出師表》。

昌永

字禹功,宋狀元,南宋涇縣人。

昌海

明代高僧,山西省太原許氏子,隱崛圍山,刺血書五大部經一百一十三卷,永樂詔選赴京,纂修《大藏經》。

昌義之

(?-523) 南朝梁歷陽烏江人。仕齊為馮翊戍主。

昌元慶

諱少九郎。嘉定(1208年)戊辰五月初六生,身長有武略。

昌友諒

明代遷沔始祖(湖北省仙桃昌姓始遷祖。

昌應會

明代莆田人.嘉靖年間官漢川知縣,縣多水患,應會輕徭緩賦,斬盡盜賊,因得罪權貴被調往外地,百姓立生祠來紀念他。

昌文貴

先一日,左副指揮韓成,元帥宋貴、陳兆先戰沒。兆先者,埜先從子,既被擒,太祖以其兵備宿衛。感帝大度,效死力,至是戰死。

昌金超

男,1944年7月生,河南登封人。中學高級教師。現任登封市第五高級中學校長、黨支部書記。系河南省作家協會會員。鄭州市作家協會會員,嵩山文藝家聯誼會副會長,登封市作家協會副主席、《嵩苑》文學季刊主編。長期以來從事中學語文教學、學校行政管理等工作,業餘愛好文藝創作。1991年就任五中校長以來,堅持:“德育為首,育人為本,德智體美勞五育並舉,全面發展”的辦學方針,大膽進行人事制度的改革,引入激勵競爭機制,堅持學生個人操行、班級管理、教學工作的量化考核,實行制度化、科學化、規範化管理,把登封五中辦成了普教職教相結合的綜合性特色學校,教學質量不斷提高,升不人數逐年增加。學校曾多次榮獲市、縣級“教育教學工作先進單位”、“先進職工之家”、“黨建工作先進單位”等榮譽稱號,1997年被評為鄭州市文明學校。《教育時報》、《河南教育》、《河南廣播電台》、《河南日報》、《鄭州今古》等新聞媒介,曾先後10多次報導登封五中的德育工作和教學工作等方面的經驗,這些文章已先後被收進《中國當代改革者》、《跨入二十一世紀的輝煌篇章》、《成功之路》等國家級大型文集。個人先後10餘次被授予登封市先進教育工作者、優秀黨務工作者和優秀黨員等光榮稱號,1992年被鄭州市評為優秀校級幹部。工作之餘,常寫一些文學作品,所創作詩歌、散文、小說在省市以上報刊發表400餘篇(首),部分詩作被收入優秀詩選。

昌玉榮

男,1944年9月生,山東肥城人。中共黨員。高級經濟師。畢業於山東農學院。現任山東省肥城市對外貿易局副局長、副總經理。主持實施的黃牛改良、推廣青貯飼料和設計的豬舍被上級有關部門確認為試點經驗並加以推廣。調市外貿局後,潛心抓出口貨源培植工作。主持了青山羊、長毛兔等品種改良培育,使青猾皮、山羊板皮、兔毛等發展成為肥城的大宗骨幹出口商品,省、市定肥城為青山羊和長毛兔生產基地縣。在推行改革和改善企業管理上,主持編制的“關於開展小指標競賽的獎懲意見”、“加強企業管理,實行分口核算”和“外貿公司崗位責任制”,受到省市外貿系統領導的重視和推廣。1984年主持的企業整頓工作,省政府給予單位銅匾獎。市政府給個人記功一次。企業連年被評為省市先進單位。在泰安市外貿企業中率先被國家經貿部賦予自營進出口權。近年來編寫了《搞活經營、開拓前進》、《一手抓收購,一手抓效益》等十幾篇專業文章,撰寫的《開展直購業務,促進外貿發展》的文稿印發至全省外貿系統,《山東通訊》給予專載。業績被載入《泰安高級專業技術職務名錄》、《中國專家大辭典》、《中化魂·中國百業領導英才大典》、《中國世紀語錄大典》等文獻。

昌彼得

男,1921~2011,圖書文獻學專家,湖北孝感人。中央大學歷史系畢業,歷任中央圖書館特藏組主任,台灣故宮博物院圖書文獻處處長、副院長,並先後在台灣大學、輔仁、淡江、東吳,東海等大學兼任教授。主編《故宮學術季刊》。主要著作有:《說郛考》、《中央圖書館宋本圖錄》、《中國圖書史略》、《台灣公藏族譜題解》、《陶宗儀生年考》、《圖書版本學要略》(與屈萬里合著)、《跋宋乾道本宣和奉使高麗圖經》等書。

郡望

汝南郡:西漢高祖劉邦四年(戊戌,公元前203年)置郡,治所在上蔡(今河南上蔡),當時其時轄地在今河南省潁河、淮河之間、京廣鐵路西側一線以東、安徽省茨河、西淝河以西、淮河以北,包括偃城縣、上蔡縣、平輿縣、項城縣一帶地區,治所在上蔡(今河南上蔡)。東漢時期(公元25~220年)移治至平輿(今河南平輿)。

東海郡:亦稱郯郡、海州。東海郡在歷史上有三處:①治所在郯邑(今山東郯城),後置郯縣,屬徐州刺史部,為縣、郡、刺史部治,在氏族社會末期境內已有人群定居,時境為“東夷”之地,太嗥氏為東夷一著名酋長,少嗥氏為黃帝族向東發展的一支,與夷族雜居於此,稱“炎”地,周朝時期封炎族首領於此,稱炎國,後演化為郯國。春秋時期,郯國附魯,“郯子朝魯”、“孔子師郯子”即出於此,戰國時期為越國所滅。秦朝時期始置郯郡,後改稱東海郡。;秦、漢之際曾稱郯郡,其時轄地在今山東省鄭城一帶,治所在郯城縣北部;西漢時期下轄三十七縣,其時轄地在今山東費縣、臨沂、江蘇贛榆以南,山東棗莊、江蘇邳州以東和宿遷、灌南以北一帶地區。②東晉時期置於海虞縣(今江蘇常熟)的東海郡,後移治所到京口(今江蘇鎮江),其時轄地在今山東省費縣、臨沂縣、江蘇省贛榆縣南部、山東省棗莊市、江蘇省江蘇省邳縣東部和江蘇省宿遷縣、灌南縣北部一帶地區;唐貞觀六年(壬辰,公元632年)撤縣入下邳,唐元和中期復置,始有“郯城”縣之名,不久又省入臨沂;元朝末期復置郯城縣,明、清兩朝之後縣域有變,但縣名未易;中華人民共和國建國後,其地隸屬山東臨沂地區。③南北朝時期的東魏及後來的隋、唐諸朝時期,以海州為東海郡,治所在朐山(今江蘇連雲港海州鎮),其時轄地在今江蘇省東海縣以東、淮水以北一帶地區。

堂號

雙芝堂:湖北省仙桃堂號來歷:“永公者,(昌永)宋靖康時,金人內犯,永守義不屈。宋祖特賜狀元,後遷太常寺丞。其時祠內產芝二根,此後世以雙芝名其堂者也。”

茂蔭堂:江西省萍鄉、湖南醴陵、貴州廣順堂號。

高勛堂:出自南梁昌義之的典故。

敦倫堂:安徽省六安市。

汝南堂:湖南省桃江、益陽,湖北省江夏等地。

家譜

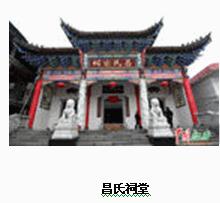

昌氏祠堂

昌氏祠堂江西吉安府昌氏玉牒,(元)至元丁亥年(公元1287年)昌崇文創修木刻活字印本;明成化庚寅(公元1470年)昌大倫重修木刻活字印本;明正德戊寅(公元1518年)昌廷實三修木刻活字印本;清乾隆四十二年丁酉(公元1777年)昌永元等四修;清道光十二年壬辰(公元1832年)昌盛鑰等五修木刻活字印本;清同治四年乙丑(公元1865年)昌朝詮等六修;清光緒二十年甲午(公元1894年)昌育樂等七修木刻活字印本。

江蘇南通昌氏族譜,民國十二年(公元1923年)昌德清修木刻活字印本。

湖南益陽汝南昌氏四修族譜十八卷,首一卷、末一卷,清乾隆戊寅年間昌乃元、兼善等創修木刻活字印本;清嘉慶十一年昌民乜、昌次哲等續修木刻活字印本;清道光二十六年(公元1846年)三修木刻活字印本;清光緒三年(公元1877年)昌奉彩、昌禮賢等四修木刻活字印本十五冊。

江西萍鄉昌氏續修族譜,(清)昌世隆等修,清宣統二年(公元1910年)木刻活字印本。

湖北仙桃雙芝堂昌氏宗譜十卷,清乾隆五十八年(公元1793年)二修木刻活字印本,清鹹豐八年(公元1858年)三修,清同治九年~光緒十二年(公元1870~1886年)四修木刻活字印本,清光緒二十八年(公元1902年)昌光南、昌壁卿、昌溪、昌弼臣等纂修木刻活字印本。(現代)昌照堂等五修於1989年續修手寫本十卷。

安徽六安敦倫堂昌氏宗譜九卷,(清)昌大科、昌大貴在清嘉慶四年(公元1799年)創修木刻活字印本;昌大品、昌相陶在清道光十七年(公元1837年)續修木刻活字印本;昌永開、昌永業在清光緒二年(公元1876年)三修木刻活字印本;昌茂林、昌安炳在民國三年(公元1914年)四修木刻活字印本;昌安康、昌安照等在民國卅一年(公元1942年)五修木刻活字印本;(現代)昌守璋等在1986年六修鉛印本。