簡介

《考古的故事》

《考古的故事》《考古的故事》(英)保羅·G·巴恩主編,郭小凌、周輝榮譯,是迄今為止人們在地球上業已發現的所有文化遺存,都是人類自身活動的結果,世界上不存在人類文明之外的另一種文明。

20世紀70年代以來,西方社會出現了一種將某些古代遺存神秘化的傾向。一些圖書打著科學的旗號,把那些給人以深刻印象或令人感到怪異的考古發現說成是“天外來客”的傑作,而且煞有介事、言之鑿鑿,大批讀者因此受騙。在包括考古學家在內的科學家不斷揭露和批判之後,那些“天方夜譚”在西方漸漸沒有了市場。

但近一個時期以來,馮·達尼科尼克(VonDanikenesque)在《眾神之車》一書中所杜撰的“上帝是個太空人”的說法,又有死灰復燃的跡象。而《上帝的指紋》一書,則披著考古和科學的外衣,堂而皇之地出現在各地書店的書架上。它把古代世界許多有爭議的古代遺存,說成是一萬五千多年前的“超人們”的傑作,而“那些超人們創造的業已消失的文明的廢墟現在就靜臥在南極洲的冰蓋下面”。但就是這么一本貌似充滿想像力,實則是主觀臆斷、荒誕不經的“考古圖書”居然在1995年躋身於世界暢銷書之列,其中文版也在中國圖書市場上大行其道。

為了向公眾揭示“文明的真相”和人類歷史“真正的過去”,給那些奇談怪論以迎頭痛擊,英國劍橋大學考古學博士、考古普及圖書的高產作家保羅·G·巴恩先生組織了世界各地的13位考古專家撰寫了《考古的故事》一書。其收入的考古發現,覆蓋了除了南極洲之外的世界五大洲。

目錄

《考古的故事》

《考古的故事》前言

導論

1.發現遠古人類

非洲

2.塔翁幼兒:第一塊南方古猿化石

3.東非出土的南方古猿

4.奧杜威峽谷——史前史大峽谷

5.來自非洲的東西,總是新穎的

6.南非岩畫:力量的展示

7.阿卑多斯

8.基薩的金字塔

9.阿馬爾納

10.圖坦哈蒙

11.迪爾·埃爾——邁迪納

12.塔尼斯

13.羅塞達石碑

14.北非的羅馬人

15.堪與法貝熱作品媲美的奈及利亞藝術品

16,最偉大的辛巴威

歐洲

17.西歐的早期人類

18.北歐大冰期時代的定居點

19.東歐用猛獁骨搭建的房屋

20.舊石器時代的便攜手工藝品

21.舊石器時代的洞穴藝術

22.中歐冰川時代的藝術和墓葬

23.東歐冰川時代的藝術和墓葬

24.萊潘斯基·維爾的漁夫

25.卡泰爾·胡尤克

26.阿爾卑斯山腳下的湖上住宅

27.歐洲新石器時代早期的長屋

28.新石器時代的燧石礦井

29.活人和死人共用的房屋

30.弗萊格芬和甜路

31.馬爾他的神廟

32.巨石藝術——螺鏇組成的圓圈

33.冰人

34.瓦爾納:銅器時代的墓地

35.洛斯米拉勒斯和贊布加爾

36.青銅時代的古墓

37.伊文思在克諾索斯

38.破譯線形文字B

39.米諾文明的傾覆

40.謝里曼在特洛伊和邁錫尼

41.布列根在派羅斯

42.烏魯·布蘭的沉船

43.哈爾斯塔特:鐵器時代早期的採礦中心

44.霍克多爾夫:鐵器時代的一座“王陵”

45.比斯庫平:被水淹沒的鐵器時代的居民點

46.埃特魯里亞人的陵墓

47.沃基納

48.泥沼中的屍體:來自過去的面容

49.雅典阿哥拉:民主政治的心臟

50.阿芙羅蒂希亞斯

51.地中海的沉船

52.龐貝與赫庫拉尼烏姆

53.文多蘭德

54.薩頓胡的船棺葬

55.北歐的船隻

56.諾夫哥羅德:俄國中世紀的城市

西亞和中亞

57.卡爾梅勒山和舊石器時代

58.耶利哥

59.烏爾

60.巴比倫

61.埃布拉和楔形文字

62.尼尼微和亞述的宮殿

63.摩亨佐·達羅和印度河流域的文明

64.波斯波里斯

65.帕祖里克和烏科克的冰凍陵墓

66.馬薩達

遠東

67.北京人與爪哇人

68.中國和印度的岩畫

69.紅山文化和良渚文化的玉器

70.遠東的雕像

71.安陽

72.遠東青銅器

73.東方皇陵

74.兵馬涌

75.布滿東方壁畫的墓穴

76.塞南沉船

澳大利亞

77.曼吉湖

78.澳大利亞的岩畫藝術

79.冰河時代的塔斯馬尼亞獵人

80.太平洋地區的先民

81.復活節島

新大陸

82.蒙特佛德與第一批美洲人

83.北美平原上的大規模圍獵

84.新大陸的岩畫藝術

85.在奧爾邁克的發現

86.納斯卡線條

87.察文

88.埃爾·凱蘭

89.納傑·突尼克和瑪雅洞穴藝術

90.帕倫克:帕卡爾大帝的陵墓

91.瑪雅象形文字的釋讀

92.土墩建造者

93.沙漠裡的遠古農民

94.希潘一莫齊文化的代表

95.特奧提華坎的羽蛇廟

96.提瓦納庫:安第斯山區的史前帝國

97.蒙特阿爾班的7號墓

98.斯堪的納維亞人在北美的殖民地

99.特諾奇提特蘭城的大神廟

100.馬丘比丘

地圖

參考文獻

鳴謝

譯後記

譯後記

《考古的故事》

《考古的故事》這是一本由國外考古學專家集體執筆的科普性質的小書。主編巴恩近些年來一直從事考古學知識的普及工作,組織編寫了一些既受普通讀者歡迎也對專業考古以及史學工作者具有參考價值的考古讀物,在我國頗受歡迎的那本《劍橋插圖考古史》,就是他的代表作。

專業考古學家為什麼要放下手頭的研究項目,為普通讀者撰寫考古學ABC之類的書籍和文章?巴恩在本書前言中對此有很好的回答。本書與其說是為了迎合普通讀者好奇心,不如說是為了加深公眾對考古學的理解,引導讀者“或多或少地邁入考古學的世界”,從而對這個學科予以更多的社會支持。

考古學在國外學科分類中屬於人類學學科,同經濟學、社會學一樣屬於社會科學的範疇,考古學的姊妹學科歷史學則屬於人文學科。我國的學科分類與此略有不同,考古學雖同樣歸類於社會科學的大門類之中,但我們沒有人文學科與社會科學學科的區別,因為我們認為歷史學、文學、哲學等學科也屬科學之列。有趣的是,我國頂尖的考古研究所並不屬於中國社會科學院,而屬中國科學院。不管是在社會科學也罷,在自然科學也罷,考古學從來不是一門青年學子趨之若鶩的熱門學科,因為這是一個為坐冷板凳的探索者準備的專業,充滿了艱辛和未知數。在熱衷於實利、輕視愛好的當今世界,它更成了一個頗受人冷落的學科。但考古學又是人類不可缺少的一門學問,自近代確立學科以來,始終有一批獻身於它的仁人志士,篳路藍縷,艱苦奮鬥,用一個又一個發現改寫了人類的歷史。英國考古學家利基夫婦幾十年如一日,在奧杜威峽谷尋找人類祖先的事跡,是考古學工作者具有的高度職業道德的體現。翻開世界史的早期部分,絕大部分內容來自世界各國考古學家的發現,他們實際上在人類史上為自己豎起了永恆的紀念碑。這本書中的故事在他們“創作”出的無數傳奇故事中只能說是九牛一毛而已。但讀者從這裡可以初步結識考古學和考古工作者的工作,從而理解和支持這些默默無聞的知識分子的勞動。

此外,這本書還有另一個重要的目的需要特別予以強調,就是“對那些死灰復燃的迷信,對把我們的遺產歸結於超自然的英雄豪傑之手的奇談怪論,加以迎頭痛擊”。

20世紀70年代以來,西方文學作品中出現了一種將某些重大古代遺存神秘化的傾向。一些暢銷書打著科學的旗號,以不怪為怪,“把那些給人以深刻印象或令人感到怪異的考古發現一概說成是天外來客所為”,引誘大批“輕信的讀者上當受騙”,而作者則賺取了大筆大筆的銀子。遺憾的是,在輕信的讀者中,也有我們的許多同胞。而且,我們的少數報紙和雜誌,甚至有些出版社還對此推波助瀾,至今仍然熱心於推銷這類荒誕不經的編造。因此,這本書在我國出版便同樣具有破除迷信、說明真相的現實意義。真相得到了說明,迷信也就難以立足了。所以巴恩說:“希望本書能夠揭示真正的過去,揭示人類所創造的成就--我們祖先辛勞和智慧的結晶--具有驚人的多樣性”。其實,地球上的一切文化遺產(非文化的自然遺產除外),都是事在人為的結果。

本書雖是通俗讀物,但有不少內容對我國有關學術界是新鮮的,也是有啟發性的。比如書中列舉許多考古發現,我們就不了解或不太了解。再如,各地史前墓葬普遍顯示出嚴重的貧富分化現象,這豈不是證實了文明社會和國家形成的前提仍然是剩餘產品的出現和社會分化為不同階級、等級的傳統論斷?書中提到考古工作重心的轉移,“日益把注意力集中於比較平淡無奇的過去”,“不再主要著眼於發現古文物本身,而是更加注重於發現古文物的內涵”,特別是近些年來,“考古學已把它的主要注意力轉向理論思考,轉向對它的一些最基本的假設進行審核的工作”。這對我國考古研究方向的選擇也不是沒有參考價值。

在本書出版之際,需要說明的一點是:儘管這是部通俗讀物,英文淺顯易懂,但由於譯者缺乏對國外某些古文物或遺址的直接經驗,在翻譯某些屬於狀物描述的段落時仍感到有些吃力。因此,本書在某些地方存在誤譯的現象恐怕是難以避免的,懇切地希望讀者予以批評指正。

相關評論

《考古的故事》

《考古的故事》就人類迄今為止的考古發現的總量來說,《考古的故事》是世界考古史上具有里程碑意義和重要影響的考古發現。就考古學研究的對象而言,史前時代在考古史上占有相當大的份額,“發現”的比重最大,但為了反映人類歷史的整體輪廓,為了使各個斷代史獲得大致的平衡,同時也是為了滿足一般讀者對晚近時代考古發現的興趣,因此該書所收入的考古發現,從幾百萬年前的非洲南方古猿一直延續到公元16世紀(我國明代)。“考古發現”的種類繁多,舉凡人類身體及其活動所遺留下來的遺存幾乎都被囊括其中。

考古學是一門綜合性的交叉科學,涉及人文社會科學和自然科學,考古學家不但要埋頭故紙堆,進行繁瑣的考據,還要到人跡罕至的地區從事田野考古的調查和發掘,有時甚至風餐露宿;另外,考古學家還要不斷地鑽研最新的科學技術,掌握可以用作考古研究的先進科技手段。可以說,隨著專業化和科學化的不斷發展,考古學正在變成一門十分嚴謹的學問,考古學家的主要精力也已從發現文物和遺蹟本身,轉移到了發現它們隱含的文化內涵,重點不是去探尋寶物,而是解釋文物是在什麼時間、地點,因為何種原因、採用何種方式被製造出來,而且又是如何發展變化的。

考古學家們在《考古的故事》中,用考古發現的大量事實證據表明:迄今為止人們在地球上業已發現的所有文化遺存(非文化的自然遺產除外),都是人類自身活動的結果,世界上不存在人類文明之外的另一種文明。但僅就人類文明本身而言,其未知領域的不解之謎已足以讓我們永無休止地探索下去。謎底只有一個,但人們對它的認識過程千變萬化,充滿了曲折,具有難以捉摸的不確定性。很多考古大發現純屬偶然,但偶然的發現又往往能夠石破天驚,改變我們對過去歷史的認識。一塊不起眼的人類骨骼化石、一件猛獁象牙、古人類不經意間流下的刻畫、幾件粗糙的石器或陶器、一具沼澤人或冰凍人的遺體,頃刻之間都可能改寫歷史,並成為世界關注的頭條新聞。這就是考古學的迷人魅力之所在。

考古發現改寫人類歷史的例子很多。例如,考古發現證明,日本最早的土著居民要比我們已知或想像的要早,因為至少在一萬年前,日本的本土上就有人類活動了,因此秦朝徐福和“三千童男童女”是日本人始祖的說法是站不住腳的。

需要指出的是,雖然人類的各種文明之間存在差異,但人類已有的文明成果無一不是人類自身勞動和智慧的結果。“天外來客”或“另外的文明”之說,確實能夠激發人們的想像力,使人浮想聯翩,滿足人們的好奇心,但它們所帶來的負面影響也是很大的,不僅給人以錯誤的知識,形成錯誤的唯心主義的世界觀,而且助長了現實生活中的迷信和盲從心理。人類未知的領域確實很多,把人類智慧目前不能解釋的世界交給上帝,也是人類解釋世界的一種方式,但是人類的每一次探索和發現,都使人們由認識上的必然王國向自由王國邁進一步。我們應當承認人類認識能力上的不足或局限,而沒有必要把我們目前不能解釋的問題都交給“上帝”和什麼“天外來客”以及地球上人類之外的“另一種文明”。

相關評價

《考古的故事》

《考古的故事》山東畫報出版社的老總和編輯獨具慧眼,繼《老照片》的首先創意並引起大批跟進者之後,又把目光轉移到考古學,推出了《劍橋插圖考古史》、《中國考古大發現》等一批雅俗共賞的科普讀物,繼續獲得了社會的良好反映。該社又再接再厲,發揮畫報社的優勢,出版了一本圖文並茂、雅俗共賞的新書——《考古的故事》,仍然作著考古學的文章,而且,市場效果不錯。

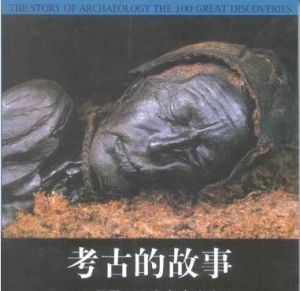

這本書選取考古史上一百例曾經改變了我們對自身歷史認識的重大發現,以簡約的文字加清晰的插圖予以說明,裝幀精美,集知識性、趣味性於一體,頗具欣賞價值和收存價值。其封面便極富視覺衝擊力:一位自泥炭沼澤中出土的古代男性死者,脖子上套著根絞索,但面部卻十分安詳、平靜,雙眼輕輕和攏,嘴角略有笑意,仿佛正做著一個好夢。這將使讀者不由自主地翻開書頁,迫切想了解箇中的緣由。

編寫該書的作者是國外通曉考古學最新研究成果的考古學家群體,這保證了該書的科學性和權威性。蝸居在大學或研究所之類象牙塔里的考古精英們為什麼要放下手頭的研究項目,為普通讀者撰寫考古學ABC的常識?他們試圖向讀者傳遞什麼信息?這是我們首先感興趣的問題。《考古的故事》一書主編巴恩對此有很好的解答。

他說這本書的編寫基於兩個目標:首先是為了加深公眾對考古學的理解,引導讀者“超越理論家的冥思苦想和自我懷疑,對那些日復一日、枯燥乏味的田野發掘和分析工作加以適當的解釋,給公眾提供一種關於考古學的說明,以激發他們對考古學的興趣,使他們或多或少地邁入考古學的世界”。其次是“對那些死灰復燃的迷信,對我們的遺產歸結於超自然的英雄豪傑之手的奇談怪論,加以迎頭痛擊。”所以,這本書絕不是迎合讀者的好奇心、討好讀者的純粹消遣之作。

考古工作者煞費苦心地編書選圖,力求獲得公眾的支持,足見考古學的日子不妙。其實考古學始終是一個長線學科,儘管19世紀和20世紀前半葉由於接二連三的大發現,它曾有過自身發展的繁榮期,但即使那時也是如火焰一般稍閃即逝而已,並沒有成為令人趨之若鶩的熱門專業。這是因為考古學充滿了艱辛和未知數,大量的精力投入很少能獲得豐厚的回報,所以它一般是為那些具有坐冷板凳精神的愛好者和探索者準備的學科。

然而它又是人類不可或缺的一門學問。自近代確立為學科以來,始終有一批獻身於它的志士仁人,篳路藍縷,艱苦奮鬥,用一個又一個新發現不斷改寫著我們人類的歷史。英國考古學家利基夫婦幾十年如一日,在奧都威峽谷尋找古人類的事跡,是考古學工作者高度職業道德的典型體現。翻開世界的早期史,可以說每一頁都浸透著國內外考古學家們的汗水。通過一百例全球範圍內考古大發現的生動事例,讀者無疑能夠對過去100多年來考古工作者的出色貢獻有所了解,並理解他們工作的偉大意義。

上個世紀70年代以來,西方文學作品中曾經出現了將古代遺存神秘化的傾向。一些由業餘人員憑想像虛構出來的偽科學通俗讀物,竟然排在暢銷書榜的前幾位,發行量在幾千萬冊之巨,結果引誘了大批“輕信的讀者上當受騙”,誤以為金字塔等古代宏偉建築為天外來客所建,而作者則賺取了大把大把的銀子。遺憾的是,近些年來,這股風也吹到了我國。我們的少數報章雜誌,甚至有些出版社,也對這股風推波助瀾,熱心於推銷這類荒誕不經的編造。因此,《考古的故事》在我國的出版就有了與在國外同樣的意義,即如主編巴恩所說的破除迷信、說明真相的意義。如果事實得到了說明,謊言也就不攻自破了,讀了一百個考古的故事,恐怕那些假冒偽劣就無藏身之地了。其實,地球上一切文化遺產,都是事在人為的產物。

值得一提的是,本書雖是通俗讀物,但有不少地方對中國相關學界也是有啟發意義的。比如考古學家們俯下身來,面向社會大眾介紹自己學科的做法就值得借鑑。再如,書中敘述的許多考古發現,包括許多圖片,對中國學界就很新鮮,可以填補我們知識的不足。還有,書中提到的各地史前墓葬普遍具有貧富分化的現象,豈不證實了文明社會和國家形成的前提仍然是剩餘產品的出現和社會分化為不同的階級、等級等傳統解說?書中提到國外考古工作重心的轉移,日益把注意力集中於比較平淡無奇的過去,不再主要著眼於發現考古文物本身,而是更加注重發現考古文物的內涵,也就是解釋考古文物,並對自己的工作進行理性思考,反思過去最基本的的一些考古假設,這無疑對我國考古工作者具有一定的參考價值。

精彩文摘

《考古的故事》

《考古的故事》阿爾卑斯山腳下的湖上住宅

自從19世紀中葉以來,在阿爾卑斯山腳下——在瑞士、德國、奧地利、法國和義大利——發現了許多建在湖中或湖邊的住宅。這些“木樁住宅”(因其所用的建築技術,所以在今天這樣稱呼它們)為深入了解早期中歐農民的生活提供了材料,為考古史寫下了新的一頁。

在瑞士、德國、奧地利、斯洛維尼亞義大利和法國境內的阿爾卑斯山腳地區星羅棋布著許多湖泊。從大約4000年前開始也就是在新石器時代到青銅時代一些農業社會在這些湖泊的岸邊建立起了居民點。湖邊潮濕的條件,不僅使“典型的”的考古發現(石器和陶器)得以保存下來而且也使木製品、繩索和房屋建築遺存得到了保存。遺址的首次發現是在舊世紀中葉這些遺址曾激起人們對湖邊定居點的浪漫解釋。在許多年裡,這些解釋都統治著我們對歐洲最早的農民的認識。

1853-1854年間瑞士的冬季既寒冷又乾燥蘇黎世地區許多湖泊的水位下降了30厘米。在奧伯美倫。湖底暴露出厚達30到60厘米的堆積層(人稱文化層)裡面包含著許多木樁、大量動物遺骨和鹿角以及石制、泥制、木製的人工製品。一位喜歡收集古物的當地學校的教師約翰·艾普利(JohanneAeppli)看到這個遺址後,與蘇黎世古物協會理事長費迪南德凱勒(FerdinanKeier)取得聯繫。情況很快便清楚了這些樹樁是房屋的遺蹟,手工製品是房屋居民的用品。

凱勒提出了兩種可能的理論:一、這些木樁住宅是建在湖邊沙灘上的;二、這些木樁是支撐水面上方的建築結構用的。他本人傾向於第二種解釋,並勾畫出了湖上房屋的圖樣——建在離岸數米遠的一個平台之上由一些踏板與湖岸連線。需要強調的一點是在凱勒的頭腦中,這些房屋並不是由直接插入湖底的立柱支撐的;相反,他把在遺址中發現的這些木樁看作是木質平台的支柱,而房屋是搭建在平台上的。按他的觀點,它們是一些木頭搭建的小島,他稱之為“木樁住宅”。我們不清楚凱勒的這一想法是從哪裡來的,有可能源於一些旅行家關於馬來亞和東印度的類似住房的報導,以及古代希脂史學家希羅多德對馬其頓尼亞類似建築的描述。

有關建在水面平台上的住房的觀念,得到了處於浪漫想像中的公眾們的大力支持。19世紀末葉和20世紀初期的美術家們繪製或複製出的模型都千篇一律地將它們表現成木島,文學作品和歌曲也對這些遺址大唱讚歌。然而,當更多的遺址被發掘出來的時候,考古學家們便對凱勒的理論提出了質疑,認為這些定居點實際上是建築在湖岸上的。這場爭論結束於20世紀50年代初期,當時大多數考古學家達成這樣的共識:這些定居點並非建在開闊水面上方的木樁之上,事實上是建在陸地上的。現在討論的問題是,這些房屋是建在地面上的呢,還是正好相反,為避免房屋陷進泥濘的地面而建在木樁上?目前考古學家們就泥沼定居點或乾燥的湖岸定居點這兩種解釋存在分歧,但他們都拋棄了凱勒想像出來的那種建在開闊水面之上的說法。

湖邊居民點在阿爾卑斯山周圍的所有國家均有發現,它們在通俗文學作品中有時被稱作“瑞士湖上住宅”,因為是凱勒第一個引起人們注意它們的。這些居民點起源於新石器時代,持續到青銅時代。房屋呈矩形結構,帶有黏土灶膛。在建築遺存中發現了大量手工製品,數量往往有幾萬件之多。除了簡樸的圓底陶器、石器和鹿角工具之外,還有用不宜保存的材料(包括木頭、織物和線繩)製作的物品。這些遺址一般都出土了有關史前食物的證據。除家養和野生的動物之外還發現了人工栽培的穀物,如小麥、大麥、豌豆及各種野果、堅果、種子。

在阿爾卑斯山邊的許多地區,建有收藏這些人工製品的博物館,以及在露天複製的“木樁住屋”居民點。到這些地方的觀光客可能會遇到正處於發掘中的遺址,甚至在像蘇黎世市中心這樣的意想不到的地方也可能會遇到這樣的發掘。儘管沿湖展開的公路和住房建設危及到了許多倖存下來的遺址但運用新的發掘技術和分析技術(如年輪定年法)對這些遺址進行的調查給我們提供了更多的信息。雖然有關木島之類的浪漫看法已經過時,但阿爾卑斯山的木樁住房將始終在歐洲史前史上占有重要地位。

作者介紹

保羅·G·巴恩博士是考古學作家、翻譯家和播音主持人。1979年,他在劍橋大學獲考古學博士學位。隨後在中國、美國、澳大利亞、日本和歐洲講學。他在大西洋兩岸的期刊上發表了250多篇文章和論文。他是有關洞穴藝術的標準入門書《冰河時代的群像》(1988年)的作者;與科林·蘭弗里合著《考古學:理論、方法與實踐》(1991年)一書;他還是《科林斯考古學辭典》(1992年)、《劍橋插圖考古史》(1996年)的主編。

盤點考古書籍

| 考古學是根據古代人類活動遺留下的實物資料,來研究人類古代社會歷史的一門學科。中國近代“考古學”一詞,可能是從西文Archaeology一詞翻譯而來的。考古學是歷史科學的一個組成部分,但其研究的範圍是古代,所以它與近代史和現代史是無關的,自人類的起源始,下限隨考古學的發展而有所變化,又由於各地區文化發展的多樣性和不平衡性,所以無法統一,各國考古學都有它們的年代下限 |