簡介

《沙海古卷釋稿》

《沙海古卷釋稿》盧文書在中國境內的出土具有重要意義,為了解古代印歐語諸族的遷徙和分布提供了新的線索,也為說明古代塔里木盆地綠洲國家的社會生活實態提供了寶貴的資料。

本書以佉盧文書為主要研究對象,根據文書的年代、形式和內容重新做出細緻的分類,找出其間的聯繫,與不同地點出土文書進行比較,從而勾勒出尼雅綠洲的社會生活實況,包括政治和法律體制、賦稅、賬籍、契約、宗教、曆法、家庭和婚姻,乃至度量衡之類。

本書把考古和文獻研究相結合,材料豐富,推理嚴謹,不失為尼雅佉盧文書研究的一個新的起點。

目錄

序

文書概況

怯盧文的書寫體系

歷史地理匯考

古代動植物志

綠洲城邦體制

賦役與土地制度

法律體制

鄯善的宗教

契約

籍帳

度量衡制

紀年與曆法

十二屬星占文

附論:十二生肖傳播途徑與中西文化交流媒介問題

附錄:尼雅佉盧文書別集

參考文獻

後記

其序

《沙海古卷釋稿》

《沙海古卷釋稿》佉盧文書在我國境內出土對於語言學和歷史均具有重要意義。在歷史學方面,這些文書為瞭解古代印歐語諸族的遷徒和分佈提供了新的線索,也為說明古代塔里木盆地綠洲國家的社會生活實態提供了寶貴的資料。

研究出土於塔里木盆地的佉盧文書,中國學者責無旁貸。而由於種種原因,有關研究一直是滯後的,直到上世紀七十年代後期才有馬雍先生開始致力於此。他在1980年和1984年先後發表的《新疆所出佉盧文書的斷代問題——兼論樓蘭遺址和魏晉時期的鄯善郡》(載《文史》第7輯,1980年)和《古代鄯善、於闐地區佉盧文字資料綜考》(見中國民族古文字研究會編《中國民族古文字研究》,中國社會科學出版社,1984年4月)兩篇力作,對這些文書及其研究史作了全面的調查、歸類、分析,可視作我國佉盧文書研究的濫觴。

繼承馬氏遺志,林梅村先生一度全力投身於佉盧文書的釋讀和研究中,取得了豐碩的成果,尤以《沙海古卷——中國所出佉盧文書(初集)》(文物出版社,1988年10月)一書蜚聲學壇。此書的主要價值在於打破了國外學者對佉盧文釋讀的壟斷。

嗣後,值得一提的成果是孟凡人先生的《樓蘭鄯善簡牘年代學研究》(新疆人民出版社,1995年6月)一書。孟氏充分發揮了他作為考古學家的優長之處,除注意佉盧文書的內在證據外,還結合佉盧文書出土地層和同時出土、年代可稽的漢文書進行研究,為落實尼雅佉盧文書的絕對年代作出了很大貢獻。

以上三位我國佉盧文書研究的先行者,均有深厚的學養,其成就各有千秋。他們不畏艱難,為我國的中亞史研究開拓了一個嶄新的領域。

馬、林、孟三氏之後,無疑將入載佉盧文書研究史冊的便是本書作者劉文鎖博士。文鎖博士立志深入這一歷來被學界視為高深莫測的領域,所持除可作為出發點的前賢成果外,主要是自己多年野外考古獲取的經驗和對文獻長期刻苦鑽研累積的學識。

根據文書的年代、形式和內容重新作出細緻的分類,找出其間的聯繫,與不同地點出土文書進行比較等等,通過這些努力,文鎖博士試圖勾勒出尼雅綠洲的社會生活實況(政治和法律體制、賦稅、賬籍、契約、宗教、曆法、家庭和婚姻,乃至度量衡之類)。其中,尤其值得關注的是他對於綠洲城邦體制的探索,這對於填補古代國家形成和發展過程的缺環,作用不容忽視。

麻雀雖小,五臟俱全。通過解剖尼雅,可以大致推知其它綠洲的情況。在這方面,尼雅佉盧文書扮演著和吐魯番文書類似的角色。但由於佉盧文書的文化背景有別於吐魯番文書,其意義之特殊,是不言自明的。

文鎖博士曾就職於新疆文物考古研究所,有近十年的文物考古實踐。其間,他參加了舉世矚目的尼雅遺址的發掘。在著手研究本課題之前,他作了關於尼雅遺址形制佈局的研究,從分析構成遺址要素的遺跡和遺物入手,特別是將出土文書的相關內容和主要建築遺跡有機結合起來,仔細分析,收到了相得益彰的效果。正是在這一解決尼雅遺址形制佈局問題,使自然區劃、遺址區劃和行政區劃儘可能統一起來的過程中,他打下了後來直接探索文書本身諸問題的堅實基礎。本書可以說是考古和文獻研究結合的產物,材料豐富,推理嚴謹,不失為尼雅佉盧文書研究的一個新的起點。

尼雅遺址佉盧文書的發現曾經震驚國際學術界,發現至今已一個多世紀,對它的研究還可以說方興未艾。這批在中國領土上出土的古代印歐語文獻的研究,迫切需要中國學者加入。文鎖博士為人厚道,責任心強。以往在野外考古艱苦的條件下,能自覺吃苦耐勞;今天在選擇研究課題時,也決不趨易避難。他不滿足於資料的收集和整理、現象的羅列或描述,而能留心橫向聯繫並嘗試理論的概括,具備一個歷史學研究者應有的優良素質。我堅信,以此書為開端,他的工作一定能使這一研究領域大放異彩。

余太山

2006年1月6日

後記

《沙海古卷釋稿》

《沙海古卷釋稿》西陲文書的出土,借陳寅恪先生的話,是“我國學術之傷心史”。(《陳垣敦煌劫餘錄序》)沙海尼雅遺址出土的佉盧文書,其絕大多數在1901至1931年間流入英倫。“神物去國,惻焉疚懷。”(羅振玉《流沙墜簡序》)歷一個世紀,文書的主要部分業經法、英、中語言學者的轉寫、釋讀和翻譯,並經年代學的研究,可以說終於有了進一步闡釋、研究的基礎。

所謂“沙海古卷”,是指主要出土自尼雅遺址的佉盧文書而言,借用了林梅村先生《沙海古卷——中國所出佉盧文書(初集)》的書題,一是想說明本書是建立在其基礎之上,二是表示研究的繼承性。這批文書所記錄的,是犍陀羅語尼雅方言,是本地公元三世紀中期至四世紀中期約一個世紀間社會生活的實錄,較諸吐魯番、敦煌文書等更古老。即使在同時期的世界史上,也屬於罕見的。

塔里木盆地及中亞細亞的歷史,如果不是作為“歷史大國”和“亞洲歷史的觀察者和記錄者”的漢文史料,其概貌將難以呈現。然而,對漢文史料的局限之處識者早有覺察,雖然藉助歷代的《西域傳》可構建出一個西域歷史的框架,其中的細節、詳情,尤其今天器重的社會史、經濟史、文化史的內容,卻相對顯得單薄得多。而且,對西域史研究來講,即使做到了將傳世文獻與出土文獻完善結合的程度,也仍然令人感到不能滿足。

今天的歷史學,對於考古學資料的重視,有超過考古學自身的趨勢。這是考古學的尷尬境遇,某種程度上應驗著張光直教授的話:考古學是一個“技術體系”。(《張光直談中國考古學的問題與前景》)我在考古學、歷史學之間遊學多年的最大感受,是學科間的“壁壘”發展到了妨礙“脫俗諦”、“發揚真理”的地步。但是,話說回來,“二重證據法”這個美好的途徑,正如余太山先生所說的,認真實行起來卻是個艱難的學境。識者盡知:在從考古學資料之“物”窺見“人”的過程,本身就是門高深的學問。要想利用歷史文獻、考古學資料(或許還要加上民族志)建構西域史的細部結構和詳情,既是我們今後努力的方向,也是本稿關於精絕史探索的續篇。

書末附錄的貝羅的《尼雅佉盧文書別集》(FurtherKharosthīDocumentsfromNiya),1939年發表於《東方(及非洲)研究院院刊》(BulletinoftheSchoolofOriental[andAfrican]Studies9,111-123,1937-1939),系貝羅在出版《新疆出土佉盧文殘卷譯文集》(ATranslationoftheKharosthīDocumentsfromChineseTurkestan)前一年先行發表的斯坦因第四次探險所獲佉盧文書(18件)的轉寫和釋譯。比起《譯文集》,《別集》只能算是零星的材料,且較少為人所知。但眾所周知對於出土文書的研究,是不能忽視任何細微資料的,所以予以翻譯、發表,便於有興趣的讀者的檢核及做深入的研究。本書也曾徵引《別集》里的一些內容。茲贅言說明於此。

佉盧文書的發現,至今已經過去了一個多世紀。這個時間段,對於個人的生命歷程來說可謂漫長,對於一門學問來說則剛剛開始。多情笑白髮,世紀堪回首。尼雅這批佉盧文“胡書”的探索,因為鄙人的愚鈍,一知半解者多,會心領悟者少,遑論“覃思妙想”的學境,充其量是塊“磚”,勉為“預流”而已。誠摯期待學界的批評、指教!

作者感激下述各位前輩、學友:

中山大學歷史學系蔡鴻生、林悟殊、胡守為、張榮芳、江瀅河先生和林英女士;中國社會科學院歷史研究所余太山先生;中國社會科學院考古研究所孟凡人先生;北京大學中國古代史研究中心榮新江先生;中華書局李晨光先生;新疆文物考古研究所王炳華先生和邱陵女士;北京科技大學冶金與材料史研究所梅建軍先生;中國人民大學國學院沉衛榮先生;暨南大學歷史學系盧葦先生;中山大學人類學系劉昭瑞、周大鳴、姚崇新、高朋、王磊、羅帥先生;新疆社會科學院歷史研究所賈叢江、李樹輝先生;新疆社會科學院新疆社會科學雜誌社劉國防先生、陳霞女士。

劉文鎖

2006年4月於中山大學

作者介紹

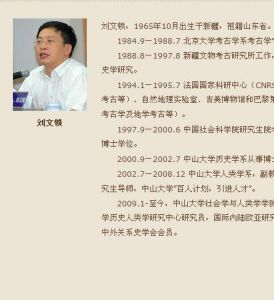

劉文鎖

劉文鎖劉文鎖,男,1965年10月出生於新疆,祖籍山東省。1988年北京大學考古學系考古學專業畢業,歷史學學士;1988~1997年新疆文物考古研究所工作;2000年中國社會科學院研究生院考古學系畢業,獲歷史學博士學位;2000年9月~2002年7月中山大學歷史學系從事博士後研究工作;2002年7月至今,中山大學人類學系教授,中山大學歷史人類學研究中心研究員。研究方向:中外關係史與中外文化交流考古。

主要論著

安迪爾新出漢佉二體錢考, 《中國錢幣》1991年3期。

佉盧文遺物在新疆的考古發現,《西北史地》1993年4期。

《中國新疆古代藝術》(合著),新疆美術攝影出版社,1994年,烏魯木齊。

從古遺址的分布特點看綠州生態環境的變遷,《沙漠的過去、現在和未來——塔克拉瑪乾沙漠國際科學大會論文集》,《乾旱區研究》增刊,1995年。

1990年考察記實,中日共同尼雅遺蹟學術考察隊編著《中日共同尼雅遺蹟學術調查報告書》第一卷,株式會社,法藏館,京都,1996年4月。

1991年考察記實,同上。

1996年新疆吐魯番交河故城溝西墓地漢晉墓葬發掘簡報,《考古》1997年9期。

新疆吐魯番交河故城溝西墓地麴氏高昌—唐西州時期墓葬1996年發掘簡報,同上。

《新疆歷史文物》,新疆美術攝影出版社,1999年,烏魯木齊。

尼壤考述,《西域研究》2000年2期。

尼雅浴佛會及浴佛齋禱文,《敦煌研究》2001年第3期。

《交河溝西――1994~1996田野發掘報告》(合著),新疆文物考古研究所編著,王炳華主編,新疆人民出版社,2001年8月。

尼雅遺址歷史地理考略,《中山大學學報》(社會科學版)2002年第1期。

論尼雅遺址遺物和簡牘與建築遺蹟的關係,余太山主編:《歐亞學刊》第三輯,中華書局,2002年4月第1版,第116-149頁。

山普拉墓地的埋葬制度,《西域研究》2002年第3期。

論尼雅遺址的時代,《考古與文物》2002年增刊。

《安伽墓志》與“關中本位政策”,《中山大學學報》社會科學版,2003年第1期。

中亞的印章藝術,《藝術史研究》四,中山大學出版社,2003年。

佉盧文契約文書之特徵,《西域研究》2003年第3期。

佉盧文書分類及其他,季羨林、饒宗頤主編《敦煌吐魯番研究》第七卷,中華書局,2004年1月第一版。

論絲綢技術的傳播,余太山主編《歐亞學刊》第四輯,中華書局,2004年6月第一版,243-254頁。

樓蘭的簡紙並用時代與造紙技術之傳播,吉林大學邊疆考古研究中心編《邊疆考古研究》第2輯,科學出版社,2004年5月第一版,406-413頁。

敦煌“放妻書”小識,《中山大學學報(社會科學版)》,2005年第1期。52-57頁。

論李濟,《考古》2005年第3期。

譯著

《西域考古圖記》(主譯),M.A.斯坦因原著,廣西師範大學出版社,1998年,桂林。

《理論考古學》,K.R.Dark原著,嶽麓書社,2005年。

博士論文:

《尼雅遺址形制布局初探》,中國社會科學院研究生院,北京,2000年。

盤點考古書籍

| 考古學是根據古代人類活動遺留下的實物資料,來研究人類古代社會歷史的一門學科。中國近代“考古學”一詞,可能是從西文Archaeology一詞翻譯而來的。考古學是歷史科學的一個組成部分,但其研究的範圍是古代,所以它與近代史和現代史是無關的,自人類的起源始,下限隨考古學的發展而有所變化,又由於各地區文化發展的多樣性和不平衡性,所以無法統一,各國考古學都有它們的年代下限 |