寺廟簡介

金頂寺

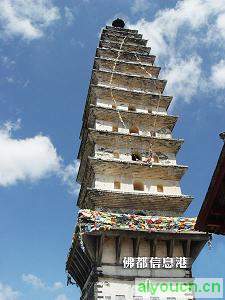

金頂寺金頂寺的由來經過漫長的歷史演變過程。明弘治年間(公元1488年~1505年),有僧人在此建庵;嘉靖年間(公元1522年~1566年),大理文人李元陽建普光殿;萬曆庚子年(公元1600年),御史孫愈賢游山,應僧人請求建造光明塔;萬曆己未年(公元1619年),直指使潘浚建觀風閣;天啟丁卯年(公元1627年),直指使朱泰貞建天長閣;崇貞丁丑年(公元1637年),直指使張鳳翮建善雨亭,並築羅城,上立"四觀樓",己卯年(公元1639年),直指使徐必泓建景星亭,辛巳年(公元1641年),黔國公沐天波將昆明東郊鸚鵡山太和宮銅鑄金殿遷置雞足山天柱峰頂,並廢普光殿,就其地址立金殿。沐天波認為"金"克"木"(沐),使他政場失利、家道衰微,因此才有遷金殿至雞足山之舉。金頂寺因有銅鑄"金殿"而得名。從此廟中香火日益興盛。到了清康熙三十年(公元1691年),殿閣遭火災被毀,只有銅鑄金殿與塔倖存。康熙三十一年(公元1692年),雲貴總督范承勛、提督諾穆圖聽從山中僧人請求拆除光明塔,建天一閣於觀風樓舊址,取"天一生水",能防火災之意。如今看到的楞嚴塔,是1929年雲南省政府主席龍雲上山應僧人請求而出資修建的。這座塔1932年動工,1934年建成,歷時3年,支出經費合當時滇幣100萬元。塔高42米,方形密檐式,內有七級,外有十三層,巍然屹立於天柱峰頂,抗日戰爭時期,成為外援物資飛越駝峰的天然航標。沿塔內53級螺鏇木梯盤鏇而上,可在二層塔心樓觀賞到釋迦牟尼佛臥像。二層塔心樓四周設有鐵欄,可飽覽遠山近壑、朝霞夕暉。

寺內景觀

金頂寺

金頂寺明鑄金殿,在"文革"期間被毀。除了楞嚴塔外,金頂寺保存較為完好的還有"大門"。這道大門是由白族藝人設計的,充分體現了白族精湛的建築工藝水平。門頂橫列正脊,兩端垂脊,飛檐翹角,凌空欲飛,形式美觀、大方。進入大門,彌勒殿前供奉彌勒佛像,殿後塑韋陀菩薩像。楞嚴塔後的大雄寶殿里,供奉著釋迦牟尼佛像,佛像兩側,分別塑有阿難尊者、迦葉尊者、達摩祖師、六臂護法王像。金頂寺大門前的睹光台,台基高約8米,台面寬敞平坦,遊人至此,可憑欄遠眺雞足山的壯麗風光。如果來得湊巧,還可看到被稱為雞足山"八景"之一的"天柱佛光"。夏秋之交,風斂雨住,白雲布滿山腰,如銀海晃耀,虛實相間,白雲之中偶然會出現一輪圓大光圈,外暈六七重,每重五色,中間虛明如鏡,觀者舉手投足,常在"鏡"中畢現,俗稱"攝身光",為天柱峰一大奇景。

寶雞金頂寺

金頂寺

金頂寺金頂寺位於陝西省寶雞市金台區西關街道辦事處轄區,是寶雞市中心城區最大的一所開放的合法佛教活動場所,交通十分方便。寺院始建於唐,重修於明,文革中毀盡,僅存五百歲古槐一株。上世紀九十年代由本願法師重修大雄寶殿,天王殿各一座,僧舍十餘間。後法師因病入寂。2001年明舒上師接任主持,請壤塘大藏寺寺主吉美多吉活佛為寺院賜名,為“金頂了義吉祥法林”。並準備將金頂寺建為時輪金剛實修道場。為此,寺院必須進行較大規模擴建。故明舒上師已於2001年、2003年和2006年三次擴地,占地已由6.7畝擴為29.5畝,平整土地推土二萬方,新建圍牆二百餘米,並於2002年建地藏殿一座(附屬房屋12間),於2004年建山門一座(附屬房屋14間),並鑿深水機井一口。2006年建觀音殿一座(附屬房屋11間)、流通處一座(附屬房屋2間)。2007年建成海會堂一座(1200平米,附屬房屋2間)。

汕頭金頂寺

金頂寺

金頂寺在廣東汕頭潮陽市東岩的卓錫古寺東南角高峰上,有一座金頂寺。這座創自南宋(1127-1279)古剎,10多年來給經修葺、擴建一新,自1988年被宗教部門批准登記。其建築面積雖不大,但門前山岩林立,名詩、石刻眾多,別具風情。

寺主座大雄寶殿,坐東向西,門匾上刻著:“華嚴法界。光緒乙亥年(1875),鄭楷勛立”。據說是吳丙建。內懸掛1988年茗山上人所題“萬德莊嚴”木匾。佛龕主奉釋迦牟尼佛及文殊、普賢二菩薩。

走出寶殿大門,往南行去,狹路上一塊塊巨岩擦肩而過,石刻林林總總,有清末台灣愛國詩人丘逢甲、清朝末科狀元夏同和及楊鍾岳等名流游東岩妙詩。令人目不暇接。楊鍾岳,海陽縣(民初改名潮安縣)彩塘仙樂村人,清順治十八年中進士,被選為翰林院庶吉士,康熙年任福建提學、布政參議等,有《搴華堂集》流世。走下低處,見玄天上帝廟、玉皇上帝廟、關公廟各一小座。

繼續往南行,又見重建的大顛祖師殿,建築面積約200平方米,旁建一座小樓。再向東,可達石岩寺。

寺門前右側有一石洞,內用灰砌高約2米,寫著“法嗣二十一世祖聖悟章度大師寶塔”,附近石刻一詩。

寺後東側數百米遠山上,有一巨石頂天立地,高達數十米,似柱,上刻“擎天石”三大字,每一字半米見方,是明萬曆巳酉年(1609)潮郡丞楊可成書。

該寺歷代有修建。1989年重修竣工,至1999年又竣工新山門、大顛祖師殿、小樓涼亭等。皆由王宗盛居士主持,共募資100多萬元所建。今總建築面積約950平方米。

伊犁金頂寺

金頂寺

金頂寺金頂寺在今新疆伊犁哈薩克自治州伊寧市東北3.6公里處,為著名的喇嘛廟。相傳建於明末清初,因寺屋頂為黃金所飾,故名金頂寺,維吾爾語稱"孔塔巳"。清雍正時為準噶爾部落的阿睦爾撒納所毀,乾隆二十七年(1762)曾建小堡於此,故又稱"固扎爾寺"。今寺內有一方形土台,高3米餘,周約700餘米左右,系清乾隆時所建小堡遺蹟。附近殘磚、碎瓦頗多,在此曾發現刻有獸面形狀的琉璃殘磚及藏傳佛教風格的佛像等。北面有一"托卜墩",地面散布有陶片及殘磚瓦,為金頂寺初建遺址。

相關詞條

中國寺廟5

| 寺廟--我國的藝術瑰寶庫,它是我國悠久歷史文化的象徵。從廣義上來說,寺廟不僅僅與佛教一家有關。但在佛教中,寺廟就有許多種稱謂:如“寺”,最初並不是指佛教寺廟,從秦代以來通常將官舍稱為寺。在漢代把接待從西方來的高僧居住的地方也稱為寺,從此之後,“寺”便逐漸成為中國佛教建築的專稱。 |