簡介

靈崖寺

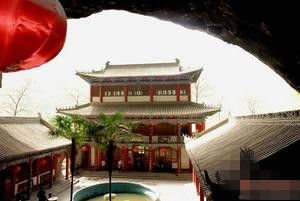

靈崖寺略陽位於陝、甘、川三省交界處的秦嶺南麓的嘉陵江畔,是一座歷史悠久的山城,素有嘉陵江畔的“明珠”之稱,山川秀麗,風光宜人。歷代在這裡留下了許多名勝古蹟,如靈崖寺、吳王城、紫雲宮、江神廟……但首推靈崖寺。靈崖寺在距漢中略陽縣城東南3公里的嘉陵江畔,自古以來享有“靈崖洞天”的美譽。靈崖寺是陝西省重點文物保護單位,也是省級風景旅遊區,始建於唐開元年間,堪稱蜀道明珠。靈岩寺素有“陝南小碑林”之稱,寺內藏有漢代至今的近二百餘通碑碣,著名的漢代書法名碑《郙閣頌》也在寺內。

歷史沿革

靈崖寺據洞內摩崖刻石和《明·嘉靖略陽縣誌》所載:靈崖寺建於唐開元年間。它以兩個天然的大洞穴著稱,吸引著歷代文人騷客。唐代大詩人杜甫、唐宋八大家之一的蘇軾都曾泛舟嘉陵江,一游靈崖。據傳女皇武則天和其妹,隨賈博古先生游靈崖,登望江樓,飽覽巍巍群山,滔滔嘉陵江,並在此造字“模槽莫里”,讀作“撐支天地”。民國元年將這四字書刻在當年武則天用木棍寫字的地方——今日“矚奈何橋”邊。整個靈崖寺,真可謂:“藥水出靈崖雲深處有仙客自飲,名碑藏古寺月照時唯騷人獨吟。”

靈崖寺據洞內摩崖刻石和《明·嘉靖略陽縣誌》所載:靈崖寺建於唐開元年間。它以兩個天然的大洞穴著稱,吸引著歷代文人騷客。唐代大詩人杜甫、唐宋八大家之一的蘇軾都曾泛舟嘉陵江,一游靈崖。據傳女皇武則天和其妹,隨賈博古先生游靈崖,登望江樓,飽覽巍巍群山,滔滔嘉陵江,並在此造字“模槽莫里”,讀作“撐支天地”。民國元年將這四字書刻在當年武則天用木棍寫字的地方——今日“矚奈何橋”邊。整個靈崖寺,真可謂:“藥水出靈崖雲深處有仙客自飲,名碑藏古寺月照時唯騷人獨吟。”解放後,人民政府多次撥專款,派專人修葺,復原彩畫,並拓寬了旅遊區。以漢隸《甫閣頌》為代表的摩崖石刻,在靈崖寺內達130多塊,號稱“小碑林”,是研究書法和歷史的一個天然實物寶庫。著名的摩崖刻石有東漢摩崖刻石——《故閣頌》,大唐開成題記,靈崖敘別記,宋哲宗御書“忠清粹德之碑”,中國迄今最早的交通規則——“儀制令”石刻,杜甫詩刻, 《白骨塔序》碑及靈崖宋代以前石刻(25塊)等。

景點

前洞

靈崖寺靈崖前洞洞口高約25米,寬50多米,進深約100米。洞口崖邊拔地而建的望江樓,絢麗多采,登樓倚欄,遠眺嘉陵江,蜿蜒曲折,渺渺茫茫,恰似一條白綢在秦嶺千山萬壑中飛飄舞動,勾思引情。始塑於明武宗(朱厚照)正德六年(公元1511年)的毗廬大佛,在大雄寶殿靜穆端坐,大佛身後“金龜”深藏洞中,誘發人往,探險攬勝,兩株“唐棕”在洞內佛前摩空而立,風起搖曳,仿佛這虎口般的洞穴在一張一合,身臨其境,如虎穴蟒桐。由前向左,經“奈何橋”,傍崖而行至後洞,又名“羅漢洞”。“玉柱”、睡佛,依次而列,別有情趣,更加神秘莫測。兩洞之間有一泉,西流而入嘉陵江,據說飲此泉水,上清頭目,中順腸胃,具有清心明目之功,解熱除煩之能,因此而叫“藥水”,後此洞之右即“藥水洞”,每逢春夏鳥語花香,林蔭氣爽,遊人流連。

靈崖寺靈崖前洞洞口高約25米,寬50多米,進深約100米。洞口崖邊拔地而建的望江樓,絢麗多采,登樓倚欄,遠眺嘉陵江,蜿蜒曲折,渺渺茫茫,恰似一條白綢在秦嶺千山萬壑中飛飄舞動,勾思引情。始塑於明武宗(朱厚照)正德六年(公元1511年)的毗廬大佛,在大雄寶殿靜穆端坐,大佛身後“金龜”深藏洞中,誘發人往,探險攬勝,兩株“唐棕”在洞內佛前摩空而立,風起搖曳,仿佛這虎口般的洞穴在一張一合,身臨其境,如虎穴蟒桐。由前向左,經“奈何橋”,傍崖而行至後洞,又名“羅漢洞”。“玉柱”、睡佛,依次而列,別有情趣,更加神秘莫測。兩洞之間有一泉,西流而入嘉陵江,據說飲此泉水,上清頭目,中順腸胃,具有清心明目之功,解熱除煩之能,因此而叫“藥水”,後此洞之右即“藥水洞”,每逢春夏鳥語花香,林蔭氣爽,遊人流連。鎮水獨角獸

靈崖寺鎮水獨角獸為鐵鑄,兀立在寺大門左側內。銅鈴般的眼睛,警惕著奔流而去的江水,仿佛時刻注視著江水的漲落,以施自己的本領——鎮水。這尊鎮水獨角獸高120厘米,長150厘米,重250千克。“飛仙石”,在寺吟詩亭邊,是一塊筆挺的峭石。粗看像天然屏風,細觀若仙人佇立。“飛仙石”也稱“飛來石”。“佛前三炷香”在毗廬大佛前。是三株憑空直上的棕樹,高約20米,傳為唐代秦古人建宇時所栽,故人稱“唐棕”,號為“佛前三位香”。今“唐棕”僅存兩株。“唐棕”前有一圓池,“藥水”流人,池水清碧,金魚嬉戲。

靈崖寺鎮水獨角獸為鐵鑄,兀立在寺大門左側內。銅鈴般的眼睛,警惕著奔流而去的江水,仿佛時刻注視著江水的漲落,以施自己的本領——鎮水。這尊鎮水獨角獸高120厘米,長150厘米,重250千克。“飛仙石”,在寺吟詩亭邊,是一塊筆挺的峭石。粗看像天然屏風,細觀若仙人佇立。“飛仙石”也稱“飛來石”。“佛前三炷香”在毗廬大佛前。是三株憑空直上的棕樹,高約20米,傳為唐代秦古人建宇時所栽,故人稱“唐棕”,號為“佛前三位香”。今“唐棕”僅存兩株。“唐棕”前有一圓池,“藥水”流人,池水清碧,金魚嬉戲。金龜

金龜在大佛像後。這裡有一天然溶洞,深不可測;沿著滑膩的斜石路,行至100餘米,有一天然鐘乳石龜,形神畢肖,翹首洞外,石龜熠熠閃光,人稱“金龜”。

玉柱

玉柱玉柱,在後洞的睡佛旁邊。是直立著的一根天然形成的鐘乳石柱,仿佛支撐著整個天然洞穴。據說,摸了“石柱”可以成為棟樑之材,遊人紛紛扶柱相摸,久而久之,使這根天然的石柱日益光亮,銀光閃閃,故人稱“玉柱”。“莫奈何”在前洞的飛來石旁邊,是一個形狀怪異的東西,由生鐵鑄成(鐵砣),呈盤鏇尖頂狀,共分5層,由底層而上,層層收斂,形成一渾圓尖頂。高32厘米,底圍104厘米,重約75公斤。人們來專燒香拜佛或遊玩,都去摸這個鐵砣,以試自己的臂力。但因抓無處抓,抱又不好抱,而且不易掌握平衡,故而都抱不起來,於是就將此物叫“莫奈何”。

玉柱玉柱,在後洞的睡佛旁邊。是直立著的一根天然形成的鐘乳石柱,仿佛支撐著整個天然洞穴。據說,摸了“石柱”可以成為棟樑之材,遊人紛紛扶柱相摸,久而久之,使這根天然的石柱日益光亮,銀光閃閃,故人稱“玉柱”。“莫奈何”在前洞的飛來石旁邊,是一個形狀怪異的東西,由生鐵鑄成(鐵砣),呈盤鏇尖頂狀,共分5層,由底層而上,層層收斂,形成一渾圓尖頂。高32厘米,底圍104厘米,重約75公斤。人們來專燒香拜佛或遊玩,都去摸這個鐵砣,以試自己的臂力。但因抓無處抓,抱又不好抱,而且不易掌握平衡,故而都抱不起來,於是就將此物叫“莫奈何”。千年睡佛

千年睡佛,在後洞的玉柱邊。是一尊體態豐滿慈祥沉睡的鐘乳天然大佛。這形象逼真的天然鍾乳大佛,身披袈裟,慧眼緊閉,袒胸露腹,赤腳側臥。在洞內暗淡、恬靜、幽冥的氣氛中,這尊千年睡佛身邊,曾流傳著;你那裡痛,就把睡佛哪裡摸一下,便會立即好。至今,遊人還是手撫睡佛,美言祝願。

《郙閣頌》

《郙閣頌》《郙閣頌》是東漢靈帝劉宏建寧五年(公元172年)刻的一方摩崖石刻。當時,是為紀念漢武者太守李翕修劍閣棧道而書刻的。故全稱《武都太守李翕析里橋郙閣頌》。 《郙閣頌》摩崖是我國珍貴的漢代刻石。它的書法,自成一家,獨具丰標,為標準的漢隸八分──結構嚴整,章法茂密,俊逸古樸,風格濃郁,體態赫奕,在優美多姿的漢隸中,確為中國的藝術精品,是研究祖國文字、書法和東漢八分漢隸的重要實物資料。早在魏、晉、南北朝時期,盛名就遍及海內外,為歷代文學家、書法家所推崇,各種金石學專著和雜記,各種書法專論或專著,多有著錄,僅《隸辨》就錄有128處之多,其價值極高。近年來,日本書法界,多次遠渡重洋,長途跋涉,前來目睹這塊東漢摩崖刻石瑰寶,並進行多角度的研究。它同漢《石門頌》 , 《西狹頌》,並稱我國的“漢三頌”。

《郙閣頌》《郙閣頌》是東漢靈帝劉宏建寧五年(公元172年)刻的一方摩崖石刻。當時,是為紀念漢武者太守李翕修劍閣棧道而書刻的。故全稱《武都太守李翕析里橋郙閣頌》。 《郙閣頌》摩崖是我國珍貴的漢代刻石。它的書法,自成一家,獨具丰標,為標準的漢隸八分──結構嚴整,章法茂密,俊逸古樸,風格濃郁,體態赫奕,在優美多姿的漢隸中,確為中國的藝術精品,是研究祖國文字、書法和東漢八分漢隸的重要實物資料。早在魏、晉、南北朝時期,盛名就遍及海內外,為歷代文學家、書法家所推崇,各種金石學專著和雜記,各種書法專論或專著,多有著錄,僅《隸辨》就錄有128處之多,其價值極高。近年來,日本書法界,多次遠渡重洋,長途跋涉,前來目睹這塊東漢摩崖刻石瑰寶,並進行多角度的研究。它同漢《石門頌》 , 《西狹頌》,並稱我國的“漢三頌”。

石刻原在略陽徐家坪口村郭家地,(古名,析里;又名白崖)1979年12月,農民修鄉間公路,《郙閣頌》受損,後被遷至靈崖寺,粘接復原,嵌在前洞石崖邊,摩,崖高170公分,寬125公分,全文十九行,第六、十二行為十一字,第十五行為十八字,其餘每行二十七字,總計四百七十二字,現存二百二十字,右上額有古代拉船縴繩磨損的印痕七道,最長約20公分。因摩崖刻石地處拐彎,古代縴夫藉此勒繩以省力所致,今可見其勒痕。

到南宋理宗紹定三年(1230年),沔州(今略陽)太守田克仁幼時就很愛書法,曾臨摹過《郙閣頌》,當他任沔州太守後,得知《郙閣頌》就在沔州,喜之不盡。當他見原刻露處江邊,受風雨浸蝕,剝落日甚,恐久而絕跡,便仿原刻形制大小,重刻於靈崖寺,即今靈崖寺奈何橋的右崖上。至明萬曆時,刻石右上角剝落尤甚,斜痕長102公分,知縣申如塤補刻,並在石尾加上“知縣申如塤重刻”七字。晚明以來,申如塤補刻而冒“重刻”的《郙頌》摩崖,因字跡清顯,拓印流傳,造成混亂,有的妄斷為申如塤重刻。

靈崖寺因《郙閣頌》摩崖的書法價值極高,長期以來傳為書法家蔡邕撰書的。到元末,又因高則誠編《琵琶記》戲曲時,將蔡邕演繹為“狀元”,流行廣泛。因此,民眾就訛傳“蔡邕撰並書”的《郙閣頌》摩崖稱為“狀元碑”。訛誤相傳,一直至今,故舊的省、府、縣誌以訛而載。

靈崖寺因《郙閣頌》摩崖的書法價值極高,長期以來傳為書法家蔡邕撰書的。到元末,又因高則誠編《琵琶記》戲曲時,將蔡邕演繹為“狀元”,流行廣泛。因此,民眾就訛傳“蔡邕撰並書”的《郙閣頌》摩崖稱為“狀元碑”。訛誤相傳,一直至今,故舊的省、府、縣誌以訛而載。

但歷代碑石研究者,如:南宋·洪适《隸釋》 ,明·趙山函《石墨鐫華》,清·翁方綱《西漢金石記》,清·王昶《金石萃編》,清·陳奕禧《金石遺文錄》以及朱劍心《金石學》等確認:析里橋郙閣頌為仇靖文,仇紼書。二仇因當時地位低下,其生平不詳。

交通

可乘勉縣到略陽的班車,將近略陽時在一個丁字路口下車,搭2元的機動三輪沿靈崖路到達。從略陽乘三輪前往也是2元。從靈崖寺出來,嘉陵江邊的風景很好,可以徒步回城。如果時間緊,去時可以和車夫講好,請他等你從寺里出來,直接載你去城北的火車站,往返一共5元。

寺內圖片

靈崖寺

靈崖寺 靈崖寺

靈崖寺 靈崖寺

靈崖寺 靈崖寺

靈崖寺 玉柱

玉柱 《郙閣頌》

《郙閣頌》 靈崖寺

靈崖寺

靈崖寺

靈崖寺![靈崖寺[略陽縣] 靈崖寺[略陽縣]](/img/6/42b/nBnauM3X3EzMxYjN1ITMzMzMzQTMwITOzEDMwADMwAjMwIzLyEzLwAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)