炳靈寺

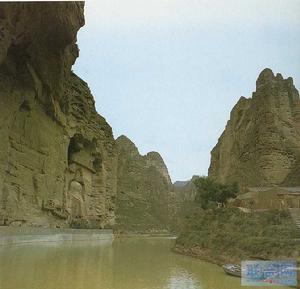

炳靈寺炳靈寺位於甘肅臨夏永靖縣西南35公里處的小積石山中。從蘭州出發乘車行75公里,到劉家峽水電站大壩換乘遊艇,經過54公里浩渺的高原平湖,西拐進峽口,過姊妹峰,即可到達。炳靈寺最早叫“唐述窟”,是羌語“鬼窟”之意。後歷有龍興寺、靈岩寺之稱。明永樂年後,取藏語“十萬佛”之譯音,取“炳靈寺”或“冰靈寺”之名。1961年被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位,2014年被列入世界文化遺產名錄。

寺廟介紹

炳靈寺

炳靈寺在最早的西秦169窟中,塑造有無量壽佛,觀世音菩薩、大勢至菩薩以及北壁正中的大力佛。坐落在仰蓮台座上無量壽佛,面型方圓,著半披肩佛衣,盤腿而坐,有莊重之感。菩薩頭頂束髮,袒臂招手,伺候左右。濃墨淡彩,呼之欲出。北壁正中大力佛,高7.5米,眉目俊秀,衣紋流暢,神態安詳。北魏造像最有特色的是25龕的石雕釋迦多寶像,面帶微笑,舉手敘談,莊重而瀟灑,再現南朝崇尚清談玄學的風采。炳靈寺石窟以下寺最為壯觀,西秦建都臨夏期間,國王御駕親臨石窟,揮毫題詞,真跡尚存於岩壁之上。

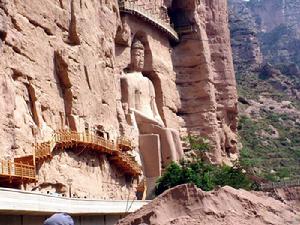

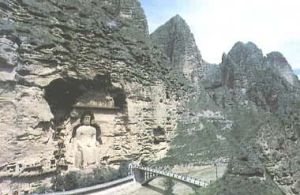

石窟懸崖上有石刻大佛像一尊;懸崖旁邊矗立著姊妹峰。周圍有鴛鴦洞,藥水泉等勝境,山清水秀,峰險石奇。乘坐遊艇可以直接到達石窟碼頭。歷史變遷,炳靈寺屢遭戰火破壞,棧道毀壞。新中國成立後,國務院頒發通知,正式公布炳靈寺為全國重點文物保護單位。設立了炳靈寺文物保管所,修建了防洪大堤,並在溝中架起了一座15米的獨孔水泥雕欄橋。炳靈寺最為典型的是石雕像、浮雕佛塔和密宗壁畫藝術,與莫高窟和麥積山石窟並稱為甘肅三大石窟。從蘭州市去炳靈寺,可以在蘭州汽西站乘坐永靖縣的長途公共汽車,再換乘遊船去。

炳靈寺

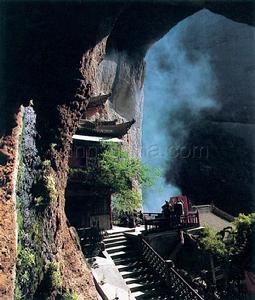

炳靈寺劉家峽水庫,看起來面積也不是很大,四周山峰還算多姿。由於地處黃河上游,水質清澈,全無經過黃土高原之後的那種混濁。當遊艇駛出一個山口,眼前豁然開朗,煙波浩渺的高原平湖撲面而來,乘船的人也為之精神一振,紛紛爬出艙外,飽覽這湖光山色。激情過後,便感受到水面上朔風凜冽,寒氣逼人。只得拱回艙內,透過船窗向外窺視。穿越五十多公里的湖面,閱過姊妹峰的風采,終於來到了炳靈寺。

寺廟歷史

炳靈寺

炳靈寺炳靈寺的歷史和一些著名的佛像。炳靈寺所在的積石山山岩的地質結構,雖然易於開鑿雕造,但卻不耐風化和潮濕。峭壁的高處,常有岩層伸出,形似屋檐,為一些佛窟遮擋了不少風雨和驕陽,起到了一定的保護作用,但許多歷經千年的窟龕造像,仍是滿面滄桑,只能依稀看出當年的風采。因褪色、風化而顯得暗淡的壁畫,只能讓人遙想昔日的輝煌。在這裡,至今仍未看到有什麼像樣的保護,由於當地這種砂岩結構,很多其他地方的保護措施在這裡不但無用,反而有害,故只能任這些千年老佛爺繼續經風雨,見世面。泥塑的佛像則更是四肢不全,首級常無。

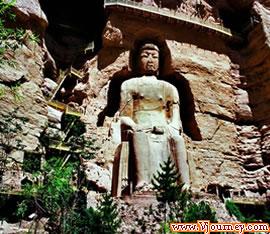

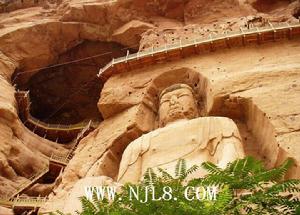

除了自然因素對佛龕的毀損外,人為破壞也很嚴重,這當然少不了上世紀60年代的那場浩劫,還有就是歷史上的戰亂造成的破壞。當地的朋友告訴我,這些戰亂,大多是當地回漢兩族之間的紛爭,因各自的宗教信仰不同,得勢者往往要摧毀對方的宗教崇拜偶像。唉,凡人之爭,佛亦遭難。172號窟的佛像高達27米,是炳靈寺石窟中最為高大的一座,如今雖已是遍體鱗傷,卻仍默默地注視著溝對岸的那座寺廟——炳靈寺,在他們之間,有一座石橋相聯。寺廟顯然是經過重修了,如今可算是光彩照人,與這邊的佛龕相比,真可謂是天上人間。

炳靈寺

炳靈寺1967年劉家峽水庫開始蓄水時,對炳靈寺石窟構成了威脅,有些石窟只能長埋於水下,在棧橋上遊覽時,常看到石壁上刻有字樣:此處往下××米,為××窟。現在估計也被泥砂淤積的差不多了,不知還有沒有重見天日的一天。當時只將16號窟的一尊8.6米長的大臥佛大卸9塊遷移保存,這一卸就是30多年,直至1999年,炳靈寺文保所騰出原來的辦公室,在炳靈寺的一側,修建臥佛寺,大臥佛的九塊肢體總算可以九九歸一了。水庫的修建,雖然給炳靈寺帶來了難以挽回的損失,但也為開發黃河,促進當地經濟發展,起了重大的作用。眾多長沉於水下的佛龕,是不是也可算做佛家的舍己普渡眾生呢?

寺廟布局

炳靈寺

炳靈寺炳靈寺最早叫“唐述窟”,是羌語“鬼窟”之意。後歷有龍興寺、靈岩寺之稱。明永樂年後,取藏語“十萬佛”之譯音,取“炳靈寺”或“冰靈寺”之名。炳靈寺在唐代稱為龍興寺,宋代稱為靈岩寺,初建於16國時期。石窟分上寺、洞溝、下寺三處,分布在大寺溝兩岸的紅沙岩上,洞窟層層疊疊,棧道曲折盤鏇而上。炳靈寺以下為主,創建於西秦,現存窟龕183個,造像近800身,分石胎泥塑和泥塑三種,壁畫約900平方米。其中169窟開鑿於一天然石洞中,規模最大。浮雕石塔25座。炳靈寺石窟雕像776軀,其中石像694軀,泥塑82軀,主要人物有釋迦牟尼、觀世音菩薩、無量壽佛、彌勒佛以及各種菩薩、佛等。造型概括,手法簡練,肢體半裸,衣裙飛動,姿態優雅,靜中有動,比例協調,充分體現西北渾厚粗獷之神韻。

炳靈寺

炳靈寺寺廟史料

炳靈寺

炳靈寺3號窟:盛唐時候開鑿的大型石窟,它屬於平面方形平頂的大窟,窟的中間連著山體四面坡頂的石塔,這坐石塔在中國來說“獨於無二”也可以說世界少見。最突出特點是:四面都有浮雕左面普賢、右面文殊,左面文殊右面普賢,中間刻棵有千佛,前面有小龕,所供佛像早以不存在了頂部小龕上寫有天、地、日、月、君、親師。有句話:有塔就有佛。塔分兩大類:一類叫佛塔,一類叫舍利塔。(塔里有佛)(活佛或大師燒成的骨灰)是一座連山體雕鑿的石雕方塔,仿木結構,整個塔由塔基塔身、塔頂三部分組成,表現了盛唐建築藝術與雕刻藝術的完美結合。

4號窟:初唐造像它屬於馬蹄型平面。正璧雕有彌樂佛一宗,肉髻半圓面相清秀而不豐圓(豐滿圓潤),披有雙領下垂的袈裟,衣紋陽刻,身材修長,善跏趺坐與方台坐上普濟眾身。結跏趺坐(盤腿)善跏趺坐(佛坐在椅子上)

炳靈寺

炳靈寺8號窟:隋代(泥塑)它屬於平面衡長方行頂略作群隆行,泥塑造像,塑有一佛二弟子二菩薩。菩薩頭戴花冠,面部比較方圓,略帶清秀亭亭玉立,眉毛彎細,眼低垂,嘴小唇薄,披井搭於雙肩,長裙瀉地。(其中一菩薩是唐代造像)已毀。

(壁畫:窟頂彩繪套斗式藻井閣內,均繪飛天特別是中間白色平塗,淡墨勾畫,全身裸體,(童子飛腰部躬曲,繞蓮瓣飛舞)8號中小型窟平面方型,造像均泥塑,面部豐圓近方行,唇薄耳小,特別菩薩體形修長,衣飾寬鬆,裙褶自然流暢,這時的造像既有北魏的清秀之美,也有唐代的圓潤之美,具有承上啟下的意義。

炳靈寺

炳靈寺169窟最有價值,刻窟深9米,高16米,寬27米,原是一個天然容洞,是我國石窟最早的佛教洞窟之一,窟內主要以, 《無量壽經》 , 《法華經》 ,《維摩潔經》 ,《華嚴經》 ,佛教造像和壁畫都反映了中國早期佛教藝術的風格和特地,具有極高的藝術價值和歷史價值。

西秦之後的北魏,以是一個開窟造像的興盛時期,共9窟33龕。一個是以126窟為代表的中心,另一個是以146窟為代表中心。

唐代是中國封建社會政治,經濟和文化等各個方面都達到了空前繁榮和發展的階段,佛教的發展也進入了一個電大鼎盛時期,炳靈寺大部分窟龕,均完成於唐代,唐代窟龕有135個占全部窟龕3分之2以上。

70窟:明清時代八臂十一面觀音、共有五層:最上一面為如,米相,第二層眼獠情,優美豐腴,形象適度,身軀微向前傾,亭立於窟中心(彌樂佛)。

炳靈寺

炳靈寺北周—肉鬢低下,面部上寬下窄,略作方形鼻脛不高,口眼聚小,著通肩大衣,衣紋綢密極不規則,菩薩,髮髻高聳,花官圓並瓦,白色寶繒,披巾橫於腹際,亭亭玉麗,長裙穴地,不露腳,面形清秀。唐—髮髻高聳,面部圓潤豐滿,慈祥溫和,面含微笑,擺頭扭腰,傾身低頭,竊竊和語,顯出婀娜多姿,栩栩如生的樣子。護法大王—怒目頓足,雄健有力,背吶喊,似手要,“打入地獄”。

相關景點

炳靈寺

炳靈寺炳靈寺石窟在承襲前代民間藝術的基礎上,吸收和融合外來佛教藝術,以嶄新的姿態、簡潔的手法,創造了生動的雕塑形象和繪畫藝術。范文瀾在他的《中國通史》一書中認為,炳靈寺石窟不僅以石刻雕像作品見長,其浮雕佛塔和密宗壁畫同樣與莫高窟和麥積山石窟齊名。炳靈寺壁畫真實地反映了十六國時代西北地區的社會風貌、音樂舞蹈以及裝飾藝術,對佛教的認識和理解,具有十分重要的研究價值。

石窟分上寺、洞溝、下寺三處,以下寺最為壯觀。它們分布在長200米,高60米的懸崖上。炳靈寺石窟現存窟龕196個,石雕像694身,泥塑82身,壁畫900多平方米。最大的唐代彌勒坐佛高達27米,最小的雕像高10厘米。其中,西秦開鑿的有2窟1龕,北魏開鑿的有8窟25龕,北周的有2窟,隋代的2窟,唐代的有20窟113龕。

炳靈寺

炳靈寺169號窟古稱唐述窟,現稱“天橋洞”,高15米、深8米、寬20米,為已知中國開鑿最早、保存最好的洞窟。窟內有佛龕、石雕、石胎泥塑三類造型。171龕,位於石窟懸崖上,有唐代石胎泥塑的彌勒佛大坐像一尊,依山雕鑿,高達27米,雄渾莊嚴。窟中西秦《文殊菩薩問疾圖》 ,是中國目前所見時代最早的一幅維詰經變圖。原16號窟,現歸位在石窟群對面睡佛殿內,長8.6米的泥塑炳靈寺臥佛,是中國現存北魏時期的唯一一尊臥佛,具有非常重要的研究價值。高25厘米的唐代侍女造像,是中國現存石窟像中最為珍貴的一尊,充分體現了盛唐風貌。炳靈寺入口處懸崖旁邊佇立著峻峭的姊妹峰,周圍有鴛鴦洞、藥水泉等勝境,山青水秀,峰險石奇。