保護機構

甘肅炳靈寺文物保護研究所

甘肅炳靈寺文物保護研究所名稱:甘肅炳靈寺文物保護研究所 。

內設:辦公室、業務室、保衛科、旅遊接待部。

成立時間:一九五五年五月,原名永靖炳靈寺文物保管所,2002年元月更名為甘肅炳靈寺文物保護研究所。

編制:20人。現有工作人員24名。

保護單位

(1)地理位置:東徑103°2′56″北緯35°48′3″。黃河從西到東從窟前流過,東約2公里是著名的唐代鳳林關遺址,河對面為省級文物保護單位三坪遺址,1954午彩陶王出土於此。

(2)歷史沿革:據唐代釋道世著的《法苑珠林》記載,炳靈寺石窟的歷史可上朔到“晉泰始年”即公元265年,現第169窟中保存有西秦"建弘元年"即公元420坪的墨書紀年題記,證明公元420年左右的西秦時期炳靈寺的佛教造像已初具規模,歷經北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、元、明、清等十個朝代,近1700年的歷史。北朝時,炳靈寺稱為唐述谷仙寺,唐代時稱為靈岩寺或龍興寺,宋朝開始稱炳靈寺或冰靈寺。元明時期,藏傳佛教在炳靈寺大盛,明末清初建立了活佛轉世系統,並對大部分洞窟進行了重繪。清朝同治年間發生戰亂,炳靈寺遭到重大破壞。1952年9月中央文化部進行了第一次勘察,並進行了第一次編號,1955年5月成立保護機構,1961年3月4日國務院公布為第一批全國重點文物保護單位,1963年甘肅省文物工作隊進行了第二次調查,對洞窟進行了重新編號,1999年甘肅省人民政府發文,公布保護範圍。

(3)保護範圍,根據甘肅省人民政府甘政發[1999]22號文通知,炳靈寺石窟的重點保護區為東至靜寧溝(約150()米),南至下寺 (約300米),北至上寺 (約2500米),西至棠春溝 (約1500米)。一般保護區為西至塔坪 (約3000米),東至鴛鴦洞 (約3000米),南至黃河(約500米),北至宋家城(約5000米)。

(4)簡要說明:炳靈寺石窟由下寺區、上寺區、洞溝區三部分組成。計有窟龕216個,石刻造像680尊,泥造像108尊,石胎泥塑27尊,壁畫約1000平方米,各類佛塔56座。

下寺區,位於黃河岸邊大寺溝內,石窟分布長約220米的懸崖上。計有窟龕195個,其中石刻造像676身,泥造像102尊,石胎泥塑26身,壁畫約900平方米。其中,西秦窟2龕1,北魏窟9、龕33,北周窟3,隋窟2,唐窟23、龕112,西夏窟1,明窟3,龕5,清龕1。

上寺區:位於距下寺北約2.5公里的山谷中,共有窟龕13個,大小石雕3身,泥塑造像6身、石胎泥塑1身,壁畫約100平方米,石雕佛塔一座,鎏金銅造像43尊,唐卡13幀,藏文大藏經66卷 (新近版100卷)。還有卓瑪殿等藏漢式建築。

洞溝區:位於下寺和上寺之間西側的洞溝內,現存窟龕8個,壁畫約60平方米。浮雕喇嘛塔6座,石雕米拉日巴大師像一尊。

旅遊指南

炳靈寺石窟以其獨特的魅力,吸引著越來越多的中外遊人,據統計,每年來炳靈寺參觀的遊客超過三萬人次,1979年炳靈寺石窟對外開放至今,來炳旅遊的人近百萬人次。這除了為炳靈寺帶來了較為客觀的門票收入外,也為地方經濟的發展提供了新的經濟成長點,更重要的是為宣傳和弘揚祖國優秀文化,進行愛國主義教育做出了重大貢獻。

(一)開放時間:每天上午8時至下午6時,冬季實行半價開放。

(2)參觀範圍:目前除洞溝區外,下寺石窟群和上寺區向遊人開放,

(3)門票價格:

下寺石窟群門票:每人次30元人民幣

第169窟和172窟:每人次300元人民幣

第126窟:每人次80元人民幣

第128窟:每人次60元人民幣

第132窟:每人次90元人民幣

(4)優惠政策:

中小學生免票參觀,大中專生、現役軍人、殘疾人持有效證件,享受優惠半價,老年人持有效證件,實行免費參觀。

(5)接待部門及聯繫電話

炳靈寺石窟的旅遊接待工作,由炳靈寺文物保護研究所接待部負責,可向中外遊人提供漢、英兩種語言的導遊服務。

旅遊接待部負責人:丁萬華

(6)參觀路線 :

中外遊人可從以下四條路線抵達炳靈寺石窟:

路線l:蘭州乘車劉家峽大壩乘船炳靈寺

路線2:蘭州乘車劉家峽乘車向陽碼頭乘船炳靈寺

路線3:蘭州乘車臨夏乘車蓮花碼頭乘船炳靈寺

路線4:蘭州乘車臨夏乘車積石山乘車炳靈寺

遊人抵達炳靈寺碼頭後,前行約百米,即為炳靈寺售票處,在這裡既可購普通門票,也可購特窟門票,按票面要求,在導遊人員的帶領下,依次參觀石窟群,特級洞窟、睡佛殿、展覽廳 (待修)。如果感興趣,還可乘車前往2.5公里處的炳靈上寺參觀。

參觀路線圖示:

炳靈寺碼頭-->售票處-->石窟群、特窟-->睡佛殿-->展覽廳(待修)-->上寺-->返回。

在這裡,人們不僅可欣賞到一千七百年來,我們的先祖用其智慧和勤勞創造的絢麗多彩的文化芝術,也可感受到濃濃的佛教氛圍,還可遊覽壯麗多姿的炳靈石林。黃河文明與絲路文明在這裡交相輝映,東方文化與西萬文化在這裡融合,自然景觀與人文景觀在這裡平分秋色,炳靈寺正在以她博大胸懷,悠久的歷史迎接來自四面八方的遊人。

文物保護

文物保護是文物保護機構中最基本的工作之一,在保護好文物的前提下,才能開展文化旅遊,學術研究等工作,炳靈寺文物保護研究所,在上級領導部門的支持下,認真貫徹執行《文物保護法》,在文物保護工作中取得了可喜的成績。

(1)修建炳靈寺石窟防護堤壩

上世紀60年代中期,國家在炳靈寺石窟下游修建劉家峽水庫,炳靈寺石窟的部分底層洞窟文物面臨著被淹沒的境地,同時對炳靈寺石窟的整體穩定構成威脅。在周總理的親切關懷下,國務院撥款150萬元,在石窟前修建了長220米,高16米的防護堤壩,炳靈寺石窟才得以妥善保護。

(2)石刻造像修復

炳靈寺石窟在清末戰亂中,曾遭重大破壞,不少洞窟造像被火藥炸毀,佛像殘頭斷臂者較多。尤其是象126、128、132、147等重點洞窟。進入80年代後,我所業務人員先後對這些洞窟被毀壞的造像進行了修復。取得了可喜的成績。修復過程及修復成果可查閱王亨通先生髮表於《絲綢之路》1999年學術專輯上的文章《炳靈寺石窟的修復及其風化石雕的保護》。

(3)PS材料的套用

炳靈寺石窟所在的山體質地為紅砂岩,這種岩石易於雕刻,也易於風化,尤其近年來隨看局部氣候的變化,空氣中濕度的增加,這種風化現象日趨明顯,面對這種情況,敦煌研究院、炳靈寺文研所等單位合作進行了“套用PS??C加固風化沙岩石雕的研究”,開發研製的PS材料,在炳靈寺石窟“何灌題記”碑文和部分風化石雕上進行了套用,總計噴塗了約30平方米的面積,取得了良好的保護效果。

4、炳靈寺石窟岩體加固與滲水治理工程

1997年9月29日-1999年度底,由國家文物局投資486萬元,甘肅省文物局具體負責實施了炳靈寺石窟岩體加固和滲水治理工程,使石窟長期存在的危石掉落問題和滲水問題得到了徹底根治,炳靈寺石窟岩體加固與滲水治理工程的順利實施,標誌著甘肅省的石窟維修保護工作進入了一個嶄新的階段。

具體施工過程及工程評價參看王亨通先生髮表於《絲綢之路》2000年第五期上的文章《炳靈寺石窟加固工程評價》。

(5)修復第16窟涅?佛塑造於北魏延昌(512??515)時期,身長8.6米,這是我國石窟龕中保存最早的釋迦佛涅?像。具有重要的歷史、科研和藝術價值。1968年,因修建劉家峽水庫,由甘肅省文化局組織省博物館等單位的專業人員於1967年4、5月份,進行了搶救性搬遷。將佛像切割成九段分別裝入木箱,保存於144、145窟中。2001年6月一2002年5月,由炳靈寺文研所、敦煌研究院、日本奈良文化財研究所、河北金枋工作室的文物保護工作者進行修復。目前己對外開放參觀。

(6)修復棧道

早在北朝時期,炳靈寺石篇崖壁上就有棧道建築,隋唐時期隨著洞窟的大量開鑿,崖壁上棧道縱橫交錯,蔚魏壯觀。到了清朝同治年間,天下大亂,所有棧道建築毀於戰火。

1973年,甘肅省文化局投資兩萬餘元修建了通往169窟、172窟、183窟、147窟以及通往49??131窟之間的棧道。經過30多年的風吹日曬,當年的棧道有的朽了,有的斷了,大部分開始鬆動。

2002年,國家文物局又撥巨資,由山西省古建築保護研究所設計的仿唐木構棧道,已著手改建。目前己完成通往183窟、147窟和51??95窟之間的棧道,通住169窟和172窟的棧道也即將開始維修,一兩年內可完工。

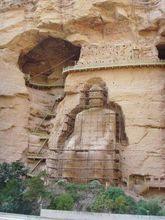

(7)準備修復171龕的唐代彌勒大佛

171龕彌勒大佛,高27米,始建於唐代,大佛前原有九層閣樓,清朝同治時期閣樓被焚,大佛從此裸露在外面,經過一百餘年的風吹日曬,大佛風化殘損嚴重,隨著16窟臥佛的修復完成,171龕的唐代彌勒大佛的修復工作己提上議事日程。

學術研究

自從1951年炳靈寺重新發現以來,炳靈寺石窟的學術研究一刻也未停止過,經過五十多年的發展,學術研究己經取得了豐碩的成果,也湧現出了一大批研究炳靈寺石窟的學者。

研究炳靈寺石窟的學者,應首推著名學者馮國瑞先生,1951年,馮先生在 《光明日報》、《甘肅日報》上發表了《炳靈寺石窟勘察記》一文,在學術界引起轟動,也開了炳靈寺學術研究的先河。1953年中央人民政府文化部社會文化事業管理局編印了《炳靈寺石窟》一書,鄭振鋒先生撰寫了題為《炳靈寺石窟概述》序文。1963年,甘肅省文物工作隊對炳靈寺進行了第二次考察,同年在《文物》第十期上發表了《調查炳靈寺石窟的新收穫》一文。

到了上個世紀八十、九十年代,炳靈寺石窟的學術研究到達了一個高潮。專著、專集、畫冊等相繼出版發行。主要有:

閻文儒、王萬青合著的《炳靈寺石窟》,甘肅人民出版社,1993年7月第一版

董玉祥、岳邦湖合著的《中國美術全集、雕塑編9炳靈寺等石窟》人民美術出版社出版,1988年9月第一版甘肅省博物館、炳靈寺文保所合編的《炳靈寺石窟》文物出版社,1982年第一版

甘肅文物工作隊、炳靈寺文物保管所合編的《中國石窟?永靖炳靈寺》,中國文物出版社,日本株式會社平凡社,1989年12月出版董玉祥主編的《炳靈寺169窟》,深圳海天出版社,1994年5月

王萬青、王亨通主編的《炳靈寺歷代詩詞選》,蘭州大學出版社,1998年8月出版

八十年代以來,發表在國內外各級刊物上的學術論文近百篇之多。這些學術論文集中收藏在由王亨通、杜斗城主編的《炳靈寺石窟研究論文集》中,這本論文集,由炳靈寺文研所於1999年編印發行。

2002年9月,炳靈寺石窟第一屆學術研討會隆重舉行,來自國內外的七十餘名專家學者到會,對炳靈寺石窟進行了多角度、多層次、多萬面的研討,總共向大會提交了30餘篇學術論文。這次會議的成果--《炳靈寺石窟學術研討會論文集》由王亨通、顏廷亮主編,甘肅人民出版社於2003年10月出版。

研究所相關

| 我國有文物研究所、考古研究所等各類機構,這些機構致力於科學研究,為我們的經濟、自然、文化等方面做出了卓著貢獻。下面就讓我們來盤點一下我國的各研究所吧~ |