南寺

倦遊寺

倦遊寺北寺

倦遊寺

倦遊寺寺內風景

倦遊寺

倦遊寺寺廟歷史

倦遊寺

倦遊寺這裡不僅風景優美,而且地勢險阻。因此,歷史上不少農民起~義軍曾把這裡作為根據地,打擊封建統~治階級。如唐未農民起義軍黃巢,紮營於此,打敗朱玫的八萬人馬;明未農民後義軍著名領袖高迎祥屯兵這裡,多次擊潰孫傅庭、洪承疇的圍攻;清未,農民起義軍將領曹沛時據守這裡、挫敗了張得祿地主武裝的進攻。

在歷史上曾重修過五次,其中有唐宣宗、明桑加巴、清乾隆時,最後一次大規模修整是1992年。該寺著名祖師有童真和尚。寺內還有各類碑記一百多塊。

寺院建築

倦遊寺

倦遊寺寺廟布局

倦遊寺

倦遊寺天人合一的宇宙觀

倦遊寺

倦遊寺現任方丈

倦遊寺現任方丈果杏法師,73歲,陝西武功人,1932年出家。

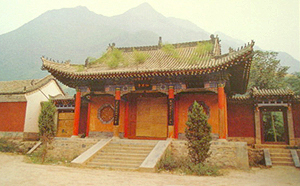

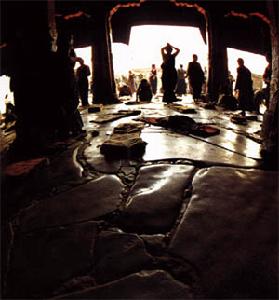

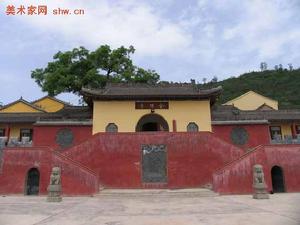

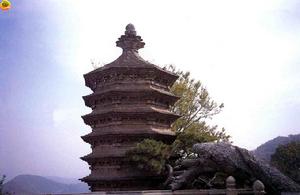

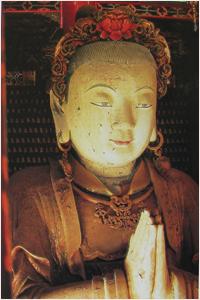

寺廟圖片

|  |

|  |

|  |

|  |

相關詞條

中國寺廟5

| 寺廟--我國的藝術瑰寶庫,它是我國悠久歷史文化的象徵。從廣義上來說,寺廟不僅僅與佛教一家有關。但在佛教中,寺廟就有許多種稱謂:如“寺”,最初並不是指佛教寺廟,從秦代以來通常將官舍稱為寺。在漢代把接待從西方來的高僧居住的地方也稱為寺,從此之後,“寺”便逐漸成為中國佛教建築的專稱。 |