簡要介紹

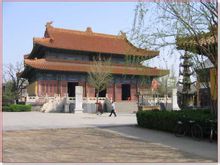

千尊玉佛寺天王殿

千尊玉佛寺天王殿千尊玉佛寺古稱法藏寺,始建於隋代,原寺早已荒廢湮沒。為滿足佛教四眾弟子信教禮佛的需要,2003年8月,經天津市人民政府宗教事務部門正式批准恢復重建。該寺地處天津市西青區辛口鎮,扼鎮渤海。

千尊玉佛寺建築分為山門、天王殿、七寶如來八十八佛殿、千尊臥佛殿、禪堂,藏經樓主線兩側為鐘鼓樓、文殊、普賢、觀音、地藏菩薩殿。寺內建有一座人工湖,湖畔堆砌羅漢山,山頂建有88米高羅漢塔,內供千尊玉佛。此處有18個羅漢洞,並擬建仿古建築佛學院,以培養新時期僧伽人才。

千尊玉佛寺航拍實景圖

千尊玉佛寺航拍實景圖千尊玉佛寺有建兩園一院(生態園、種植園、安養院)。生態園建設一座人工湖,湖心有島,島上再建觀音園,供立大型飄海觀音及百子朝拜觀音陣。配以亭廊曲橋,梵唱不絕。山之腹築“往生洞天”,供安放仙逝亡人骨灰,經唱香熏。種植園繼承禪農並舉傳宗家風範,藉以參禪修智,養心護道。安養院為花園式建築,設有講經堂、素齋館、客堂、齋房。

千尊玉佛寺航拍實景圖冊

千尊玉佛寺總占地面積400畝,建築面積53000平方米。該寺全部佛像由緬甸僧王贈送,為緬甸玉制佛。文殊、普賢、觀音、地藏王四大菩薩殿內每尊玉佛為8噸,地宮主佛為20噸。其中,天然臥佛為一整塊天然玉石,質地精美。據緬甸當地玉工描述,能完整保留下來並雕刻成型的如此一尊大佛實屬罕見,為世界奇觀。

歷史淵源

千尊玉佛寺大雄寶殿

千尊玉佛寺大雄寶殿千尊玉佛寺古稱法藏寺,當地俗稱大佛寺,原來坐落於辛口鎮大沙窩村南與王家村交界處。法藏寺始建於周隋之間(公元約557年至581年),後屢遭荒、旱、兵、火破壞,1502年(明弘治15年),有該村岳氏父子兩代出資與該寺廟兩屆住持佛寶法翠帶領鄉民對該寺進行重建。他們構築大殿、兩側偏殿及南房殿宇,繪塑法藏和尚佛像,又油漆彩繪,經15年修建,至1501年(明正德11年)完工,使千尊玉佛重現舊顏,恢復其往日巍峨之勢。

至此,古代文獻及文物中再沒有有關法藏寺的記載。據推斷,法藏寺坍塌成為一堆廢墟的時間約為清晚期民國初期這段時間內。

20世紀70年代初,該村在千尊玉佛遺址上建造大沙窩國小,發現其遺址尚遺存有大小石碑各1塊。小石碑疑為該寺始建時(即周隋)的碑記,填水塘時一起埋入坑中,而另一塊大石碑幸被人保護起來。後此碑斷為3截,存放在千尊玉佛寺院中。

2003年8月,法藏寺易地當城村建寺,更名千尊玉佛寺。是年8月16日舉行灑淨儀式。該寺坐落於辛口鎮當城村南,津靜公路西側,子牙河東岸。地形呈平行四邊形狀,占地400餘畝,供奉主佛為阿彌陀佛。寺內大小玉佛總計一萬一千餘尊,此乃由緬甸佛王捐贈的優質緬甸玉石佛。其中最大一尊是臥佛——釋迦牟尼佛,臥長7米,高3米,重達25噸,為一塊天然玉石雕琢而成,堪稱舉世無雙。最高的佛是銅質阿彌陀佛,立高48米,連同基座有68米高。

大約公元1510年至1532年(明正德末年、嘉靖初年),該村又有信士提出對法藏寺進行擴建,並出資捐物,在原來的基礎上增建兩廊,分別在兩側加建鐘鼓二樓,旁邊又跨建出3間禪室,後繪塑歷次參加建寺之功臣像供於殿中。千尊玉佛內亭榭、樓台、泉室錯落有致,高低相映,其間又有奇花異草、怪石嶙峋。這樣的擴建工程一直延續到1524年(明嘉靖3年)春完工。信士岳信、岳鉞、岳佩、岳仲華等4人為此事請賜進士出身的雲南道監察御史皋蘭段績撰文,賜進士第前給事中知楚雄府任丘於溱篆額,金城後學海陳養丹書,1524年(明嘉靖3年)孟夏立碑記志。

建築風貌

寺內建築

寺內建築千尊玉佛寺四周均由護寺河、河堤路、綠化帶三重護衛。該寺由南起入口,進口一座名曰“梵音濤聲”四柱七樓立式牌坊,接著是明三暗五牌樓式山門,面闊16米,標高12米,頂為黃色琉璃瓦面配黃色脊飾件,中門上額漢白玉石上用扁圓平浮雕鐫刻題額——“千尊玉佛寺”五個大金字,銅製仿木質大門,門面排列49顆銅製門釘,油漆彩繪,富麗堂皇。與山門並列兩大方形建築,左為鐘樓,右為鼓樓,它們台高4米,台面20平方米,在台上建重檐攢頂式屋頂,內吊鐘、鼓二法器。

出天王殿,有2.1米高月台一個,呈長方形,總面積339.4平方米,花崗岩板鋪地,四周由蓮花望柱頭、淨瓶蓮花欄板組成的圍欄。拾階上月台,雄偉宏大的千佛大殿映入眼帘。

千佛大殿又名七寶如來88佛殿,面闊7間,共39.91米,進深為27.62米,建築面積1103.14平方米,有地宮,內專供奉千餘尊小玉佛。大殿採用重檐歇山式,黃色琉璃瓦殿頂配脊飾件,其中有形態各異的小獸9隻,殿四角分別掛4個風鈴。大殿上下檐各用七踩斗拱法疊砌,並以金啄墨石碾玉龍棉枋心鏇子彩畫,殿內供奉如來佛祖及88尊玉佛。

過山門有一小橋與第一殿宇——天王殿相連。此殿為5間重檐單層歇山式,面闊24.94米,進深為15.68米,整個大殿採用壓五墨鏇子彩畫,頂部用黃色琉璃綠剪邊瓦配以脊飾件,須彌座採用花崗岩石材砌基,高1.05米,上供奉彌勒佛,殿內四角分別供奉身著白、紅、青、綠衣的四大護法神玉石塑像,憨態可掬的彌勒佛與巨齒獠牙、直眉瞪眼的四大護法神成鮮明對照。藏於彌勒佛身後的護法神韋馱法相更為威嚴。

千佛大殿外東西南北四方建有四大菩薩寶殿,侍衛著如來佛祖,四座大殿殿頂均為墨瓦砌墁。每座殿闊16.5米,進深為12.42米,總面積約為820.05平方米,又有1.5米高的月台,地面花崗岩石板鋪砌,面積68.8平方米,分別供奉文殊菩薩、觀音菩薩、普賢菩薩及地藏菩薩。

千佛大殿後建有臥佛殿,殿內供奉該寺內最大的臥佛和千尊小玉佛,這些佛慈祥安寧的法相讓人有一種超凡脫俗之感。出地藏寶殿向左拐,有三聖殿一座,其建築樓閣式,單層,下檐盝頂,上檐為八角攢尖頂。其面積約為650.25平方米。殿內供奉觀音菩薩、大勢至及阿彌陀佛。

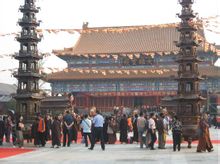

一期工程佛像及殿堂開光儀式

一期工程佛像及殿堂開光儀式出三聖殿,給人豁然開闊的感覺,栽有各種奇花異草。怪木叢生的生態園中間有一20餘畝的人工湖,湖心有島嶼,上有露天觀音菩薩園一處,供奉飄海觀音,湖邊建主峰高12.8米的羅漢山一座。山上建有八角七層佛塔,高48米,塔內供奉各種姿態的十八羅漢,構成生動的十八羅漢渡海圖,以拱衛觀音菩薩安全渡海。園內依山傍水而建紅頂四角、八角、五角涼亭點綴其間,水中倒映。

千尊玉佛寺內還建有種植園,信士及僧人們藉此參禪修智,養心護道,再配以花園式的安養院,以備那些佛教道心修持的老齡僧人長居安養、修佛誦經。寺中的千尊玉佛寶塔,高99米,塔頂層安放大鐘一口,塔底有地宮,供奉佛舍利子。

該寺內還有大型佛學院,藏經樓、小乘、密宗研習殿,以及禪堂、僧房、法物流通處、庫房等,僧人住房、信士休息間一應俱全。殿與殿之間,廊與廊之間加種各種名貴樹木。子牙河畔15公里的密植林,4米寬的綠化帶構成綠色的海洋,鬱鬱蔥蔥間黃、紅、黑殿宇頂時隱時現。

一期工程佛像及殿堂開光儀式圖冊

恢復重建

千尊玉佛寺

千尊玉佛寺重建的千尊玉佛寺總占地面積400畝,建築面積53000平方米,工程預計總投資5.2億元人民幣,現已投資1.2億元人民幣。該寺全部佛像由緬甸僧王贈送,為緬甸玉制佛,總數已達1100餘尊。最大的臥佛7米長,3米高,25噸重,最高的立佛高4.7米,重15噸。文殊、普賢、觀音、地藏王四大菩薩殿內每尊玉佛為8噸,地宮主佛為20噸。其中,天然臥佛為一整塊天然玉石,質地精美。據緬甸當地玉工描述,能完整保留下來並雕刻成型的如此一尊大佛實屬罕見,為世界奇觀。 玉佛寺建築分為山門、天王殿、七寶如來八十八佛殿、千尊臥佛殿、禪堂,此處有18尊羅漢洞。並擬建仿古建築佛學院,以為將來培養新時期僧伽人才。

千尊玉佛寺在建築規劃內還將建兩園一院(生態園、種植園、安養院)。項目較多,景居皆宜。安養院主要接收佛教道心修持的老齡四眾長居安養,念佛誦經,精神有所寄託,生活有人管理,生病有人照應,臨終得到關懷,往生有人助念。

千尊玉佛寺

千尊玉佛寺重建千尊玉佛寺之宗旨,遵循漢傳佛教十方業林之古制,展望未來,將其建成與社會發展相適應的禪淨園融的寺院。弘法濟生利樂人群。 千尊玉佛寺重建工程全部竣工後,氣勢恢宏,古樸典雅,生態和諧,文化典雅。佛教色彩濃厚,民族民俗色調賞目。故此,它必將成為天津大都會暨河北省一座重點寺院,必將成為海內外佛子競相前來參學的道場,必將成為津沽之地一道光彩奪目的風景線。

目前,經該寺住持演龍法師百般努力,千尊玉佛(最大玉佛有七米長)已從緬甸運抵新寺址,凡所禮見者無不讚嘆。2004年12月3日,四大名山的玉佛觀音、地藏、文殊、普賢已經進殿落座。2005年1月2日,88佛也已經進殿。重建之第一期工程(開挖護城河,平整土地,砌築圍牆等)已告竣工。現因建寺第二期工程浩大,所需資金頗巨,該寺荷擔力弱,唯願十方大士,大德高僧,在家出家四眾弟子,慈善工商,社會名流,學界泰斗,富賢內助,以及與佛有緣之人,靜心植善,修福積德,隨喜捐資,共襄盛舉。天龍護身,佛菩薩保佑。所獲福德,無量無邊。

寺內佛像

寺內佛像

寺內佛像千尊玉佛寺雖名為“千尊”,但實際上卻已匯集了萬座玉佛,這些玉佛都是從緬甸運抵風景區的,玉佛總數達11080尊。這萬座佛像姿態各異,形象生動,材質均採用上等緬甸玉。玉佛分別安放在各大主殿及兩側配殿等處。佛像或立姿或坐姿,從佛像表情到製作工藝皆不相同。

有的慈祥莊重、超凡脫俗;有的金剛怒目、莊嚴肅穆;有的則終日無憂、笑口常開。每一尊都是由緬甸當地能工巧匠純手工製作。其中最大的玉佛為一座臥佛,長7米,高3米,重達25噸。這座天然臥佛為一整塊天然玉石。據緬甸當地玉工描述,能完整保留下來並雕刻成型如此一尊大佛實屬罕見,為人間瑰寶。此外,最高的立佛高4.7米,重15噸。四大菩薩殿內每尊玉佛也達8噸,地宮主佛為20噸。而最小的玉佛僅有35厘米高,重10公斤。

寺內建築、寺內佛像圖冊

現任主持

演龍法師,1955年4月出生,安徽省巢湖市人,漢族。俗名張誼友,1982年在安徽九華山出家,後投身江蘇省揚州市高旻寺參學,拜德林法師為師。曾先後任高旻寺知客、堂主、監院、首座等職。1992年任黃山翠微寺住持。1997年夏演龍法師任天津掛甲禪寺監院代住持,現任千尊玉佛寺住持。2004年於高旻寺接法,為中國禪宗第四十八代傳人。2010年2月,當選為中國佛教協會第八屆理事會理事。

相關內容

演龍大師青年出家。曾在揚州高旻寺上德下林高僧座下參學十多年,任高旻寺監院;九二年受命住持黃山翠微寺;後因機緣成熟,演龍大師赴天津重新恢復古寺掛甲禪寺。

千尊玉佛寺寺廟建築有意將內外空間模糊化,講究室內室外空間的相互轉化。殿堂、門窗、亭榭、遊廊均開放側面,形成一種亦虛亦實、亦動亦滯的靈活的通透效果,所蘊涵的空間意識模糊變幻,這與中國天人合一、陰陽轉化的宇宙觀有深層聯繫。“四方上下曰宇,古往今來曰宙”,空間與時間的無限,即為宇宙。“宇”字本意為房檐,無限之宇,當然則以天地為廬。這個宇宙觀,把天地拉近人心,人與自然融合相親。“以天地為廬”的觀念古已有之,“夫大人者,與天地合其德,與日月合其明”( 《易·乾卦·文言》 )、“天地與我並生,而萬物與我為一”( 《莊子·齊物論》 )、“大樂與天地同和,大禮與天地同節”( 《樂記·樂論篇》 )、“以類合之,天人一也”(董仲舒《春秋繁露》),天地人乃一大調和,那么藝術———“樂”,就應該體現這一調和。所以,中國寺廟建築群才會有那么多的室外空間,它並不把自然排斥在外,而是要納入其中,“深山藏古寺”,講究內斂含蓄。主動將自己和自然融合在一起,實際上是另一方式的自我肯定:寺既藏於深山,也就成了深山的一部分。“托體同山阿”,建築與自然融為一體,正是天人合一的體現,這就是中國的寺廟常選址於名山幽林之故。

千尊玉佛寺寺廟--中國的藝術瑰寶庫,它是中國悠久歷史文化的象徵。從廣義上來說,寺廟不僅僅與佛教一家有關。但在佛教中,寺廟就有許多種稱謂:如“寺”,最初並不是指佛教寺廟,從秦代以來通常將官舍稱為寺。在漢代把接待從西方來的高僧居住的地方也稱為寺,從此之後,“寺”便逐漸成為中國佛教建築的專稱。“寺”是佛教傳到中國人為尊重佛教,對佛教建築的新稱呼。如白馬寺、等。除此之外,如庵,那是尼姑居住的寺廟。還有石窟,那是開鑿在山崖上的石洞,是早期佛教建築的一種形式。印度早期佛寺多用這種形式。印度佛教石窟的形式有兩種,一種為精舍式僧房,方形小洞,正面開門,三面開鑿小龕,供僧人在龕內坐地修行;一種為支提窟,山洞面積較大,洞中靠後中央立一佛塔,塔前供信徒集會拜佛。在蒙古語中稱“寺”為“召”。如大召、五當召等。另外,有稱之為布達拉宮、普陀宗乘之廟等.

在道教中,寺廟的稱謂也很多:道教創立之初,其宗教組織和活動場所皆以“治”稱之。又稱為“廬”、“靖”、也稱為靜寶。在南北朝時,道教的活動場所稱呼為仙館。北周武帝時,道教活動場所的稱呼叫“觀”,取觀星望氣之意。到了唐朝,因皇帝認老子為祖宗,而皇帝的居所稱為“宮”,所以道教建築也稱為“宮”了。其它還有叫“院”、“祠”的,如文殊院、碧霞祠等。儒家則稱之為“廟”、“宮”、“壇”,如孔廟、文廟,雍和宮,天壇等。伊斯蘭教稱之為“寺”,如清真寺等。天主教稱之為“教堂”。在原始或民間中,稱之為“廟”、“祠”,如舊時奉祀祖宗、神佛或前代賢哲的地方。叫太廟、中嶽廟、西嶽廟、南嶽廟、北嶽廟、岱廟等。如祖廟、祠堂(祭祀祖宗或先賢的廟堂),有武侯祠、韓文公祠等.

寺廟文化它完整地保存了中國各個朝代的歷史文物,在國家公布的全國文物保護單位中,寺廟及相關設施約占一半,謂之“歷史文物的保險庫”,乃當之不愧。寺廟建築與傳統宮殿建築形式相結合,具有鮮明民族風格和民俗特色。同時,寺廟文化已滲透到我們生活的各個方面:如天文、地理、建築、繪畫、書法、雕刻、音樂、舞蹈、文物、廟會、民俗等等.各地一年一度的廟會如火如荼,不僅豐富了各地的文化氛圍,同時促進了地方旅遊業的發展.

入寺須知

千尊玉佛寺

千尊玉佛寺入寺須知佛教最講規矩,出家人有“三千威儀,八萬細行”,講究行住坐臥不離法度。那么居士與遊人香客進入道場,又該遵循一些什麼規矩呢?下面羅列幾條以供參考:1、入寺:入寺之後,不宜中間行,進退俱當順著左臂行走,入得殿堂,帽及手杖等物,不可向香案或佛桌上安放;2、禮拜:大殿中央拜墊是寺主所用,外人不可在上禮拜,宜在兩旁拜墊上禮拜。凡有人在禮拜,不可從他的前頭經過;3、閱經:寺中若有公開閱覽的經書,宜從容翻閱。須先淨手,端身正坐放案上閱讀,不可放置膝上,更不得褻瀆;4、見僧人:凡見僧人,宜合掌稱法師或師傅,向他禮拜時,他若說一拜,不必強行多拜。在殿堂見僧人,宜先禮佛,然後再說頂禮師傅,作禮時亦當面向佛像頂禮;5、法器:寺中磬、木魚、鐘鼓等法器為龍天眼目,不可擅自嬉戲敲打,袈裟、海青等物不可亂動;6、聽經:殿堂若有法師講經,宜隨眾禮拜入座,以恭敬心聽聞。不得向熟人打招呼,不得起坐不定,閒談嬉笑,影響他人。如有事不能聽完,但向法師合掌問訊,肅靜而退;7、用齋:如在寺院用齋,經客堂同意後,聞前椎隨眾徐徐進入齋堂,宜坐於僧眾之下坐或後排,不得語笑喧譁,不得翹腿而坐;8、會客:若需會見在寺院中熟悉的師傅或居士,宜去客堂向知客師秉白,待知客通知後方可與熟人會見交談,不可自作主張進入僧人寮房或客房。

中國寺廟5

| 寺廟--我國的藝術瑰寶庫,它是我國悠久歷史文化的象徵。從廣義上來說,寺廟不僅僅與佛教一家有關。但在佛教中,寺廟就有許多種稱謂:如“寺”,最初並不是指佛教寺廟,從秦代以來通常將官舍稱為寺。在漢代把接待從西方來的高僧居住的地方也稱為寺,從此之後,“寺”便逐漸成為中國佛教建築的專稱。 |