銅瓦殿

銅瓦殿廣宗寺

廣宗寺銅瓦殿

廣宗寺銅瓦殿銅瓦殿是該寺的主殿,殿建三間,重檐歇山頂,原頂部為銅瓦銅脊,現留銅脊和少部分銅瓦。木建大殿,上覆銅瓦,在五台山寺廟中僅此一處。殿內佛壇上立木製方格,供有上下兩層聖像。下層三尊是銅鑄“西方三聖”,正中為阿彌陀佛,兩側為觀音菩薩和大勢至菩薩,佛家稱西方極樂世界有主佛阿彌陀,身旁有脅侍觀音菩薩和大勢至菩薩,是人死後“往生淨土”的地方。上層三尊聖像為泥塑,正中為釋迦牟尼佛,兩側為文殊菩薩和普賢菩薩。大殿兩壁供有鐵鑄十八羅漢。後壁兩角分別供有藥師佛和阿彌陀佛。正殿內不太寬闊,供有如此多的聖像,使人感到“琳琅滿目”。正殿前內額掛有康熙御匾,上題“雲嵋”二金字。

“鱗鱗萬瓦五峰中,不用泥燒用鑄銅。”眾多的遊客和信徒蜂擁而上靈鷲峰,登峰必到廣宗寺,參觀銅瓦殿。這裡經過補修,殿宇整飭,終日香火不絕,接待遊人和香客入內參觀禮拜。

廣宗寺內東北角還建有一座墓塔,是原中國佛教協會常務理事、中國佛學院院長法尊法師的靈骨塔。法尊法師圓寂於1980年12月,終年82歲。他精通藏文,對佛學研究造詣很深,曾對佛教經典作了大量的翻譯工作,把長達二百卷的《大毗婆娑論》譯成藏文。廣宗寺是法尊法師出家的地方,故他的靈骨塔建在這裡。塔高六米,圍基三丈,塔身潔白。塔正面中央的石碑上嵌刻有趙朴初書寫的“翻經沙門法尊法師靈骨塔”字樣。法尊法師的靈骨塔於一九八一年九月落成。

麗水普濟寺

麗水普濟寺銅瓦殿

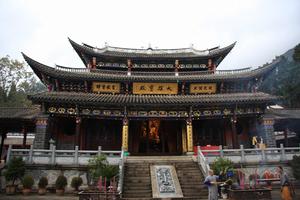

麗水普濟寺銅瓦殿大殿重檐歇山頂建築,以頂覆銅瓦故又名銅瓦殿。面闊5間22.85米,進深5間20.3米,呈長方形,屋頂銅瓦覆蓋面積為46.4平方米,是雲南唯一倖存的銅瓦建築。普濟寺為滇西北13個喇嘛寺之一。在教儀上有融漢、藏宗教為一爐的特點。

寺內尚存兩顆古海棠樹,古樸蒼勁,枝幹虬蟠,罩滿整個寺院。寺前草坪如茵,麗江壩區風光,可以一覽無餘。寺周梨樹成林,梨花滿坡,每到春來花放,遊人如織。1987年12月,雲南省政府公布為第三批省級重點文物保護單位。

普濟寺最出名的是大殿鋪蓋的銅瓦和兩棵櫻花古樹。

銅瓦殿為重檐歇山式。一層檐下均施如意斗拱,鋪作繁縛華麗,表現出明清時期漢式斗拱特徵。二層檐下以卷棚式彎橡反瓦裝飾,給人以柔和的曲線美感。額彷下有兩跳藏式出頭梁,抱框及上檻均用藏式蜂窩狀浮雕裝飾。前格子門繪有四尊護法神,檐欄板繪有八仙圖案,反映出佛道兩教兼容的現象。

殿最初是用土瓦覆蓋的,該寺第四代活佛聖露活佛(四代活佛都姓“和”,是麗江當地人)輾轉西南各地講經、集資,於1936年改覆銅瓦,是雲南省唯一倖存的銅瓦殿。

金頂寺

金頂寺銅瓦殿

金頂寺銅瓦殿金頂寺位於天柱峰頂,東距祝聖寺5.5公里。原有金殿(銅佛殿)一座,文革中被毀。現存山門、三光殿、大殿、楞嚴塔,後又修復兩廂以供食宿。楞嚴塔為密檐式方形磚塔,高40米,共13級,第二級四周裝有鐵欄桿,可供人們攀登眺望。

金頂寺位於雞足山主峰天柱峰的絕頂,海拔3248米,東距祝聖寺5.5公里。天柱峰因高峻挺拔,狀如擎天巨柱而得名,在金頂寺有時還可以見到珍奇的迦葉鳥。現在的金頂寺,由睹光台、大門、彌勒殿、楞嚴塔、大雄寶殿等組成,是遊覽雞足山必去的重要景點。金頂不僅有悠久的歷史,還有著名的賞景地:東觀日出、西觀蒼洱、南觀祥雲林海、北觀玉龍雪山。明代大旅行家徐霞客歷盡千辛萬苦登臨雞足山頂,對這“四觀”讚賞備至。

金頂寺位於天柱峰頂,東距祝聖寺5.5公里。原有金殿(銅佛殿)一座,文革中被毀。現存山門、三光殿、大殿、楞嚴塔,後又修復兩廂以供食宿。楞嚴塔為密檐式方形磚塔,高40米,共13級,第二級四周裝有鐵欄桿,可供人們攀登眺望。金頂寺在天柱山四觀峰極頂,海拔3248米。明弘治年間,有僧人在此建庵。嘉靖年間(1522至1565年),大理李元陽創建普光殿。

崇禎丁丑(1637年),直指使張鳳翮建善雨亭,並在寺周圍用磚砌羅城,城高八尺,周圍一百餘丈,四方各設門樓,可東觀日出,南觀祥雲,西觀蒼洱,北觀玉龍。接著又廢普光殿,把昆明東郊鸚鵡山太和宮銅鑄金殿遷置峰頂的普光殿原址,命名為金頂寺。

1934年,雲南省政府主席龍雲在拆除的光明塔原址建楞嚴塔。塔高40米,方形密檐式,內7級,外13級,石礎磚身。皚皚高標、直摩蒼穹。

祝聖寺

祝聖寺銅瓦殿

祝聖寺銅瓦殿峨嵋金頂

峨眉山金頂銅瓦殿

峨眉山金頂銅瓦殿鳳嗚山

鳳鳴山銅瓦殿

鳳鳴山銅瓦殿相關詞條

世界寺廟

| 寺廟可以產生一個安定臉孔讓一個不滿的人口變得安定。同時,寺廟文化已滲透到我們生活的各個方面:如天文、地理、建築、繪畫、書法、雕刻、音樂、舞蹈、文物、廟會、民俗等等。各地一年一度的廟會如火如荼,不僅豐富了各地的文化氛圍,同時促進了地方旅遊業的發展。 |