十方堂

十方堂概述

十方堂

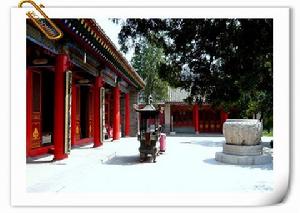

十方堂廣仁寺系清代道光年間(1821—1850年)修建,與羅睺寺的發展有直接關係。清代康熙年間(1662—1722年),羅睺寺由青廟改為黃廟,常住藏族喇嘛,青海、甘肅等地的藏族佛教徒朝台,就在該寺居住修持。後來該寺又就近度了漢人喇嘛,並有漢人喇嘛當總管的堂住,僧眾逐漸增多。於是在羅睺寺門前辟出地方,增建了招待處所,迎接藏族僧俗佛教信徒。到道光年間,有土族人印堂住募化修建了十方堂,專門招待從遠地來的喇嘛和少數民族善男信女。十方,指東、南、西、北、東南、東北、西南、西北、上、下十個方面,泛指範圍廣泛,包括大地之間。十方堂又稱廣仁寺,因該寺沒有地產,日常開支費用仍由羅睺寺承擔,實為一體,因此不以獨立的寺院出現。今天人們看到的廣仁寺仍是這種情況:大門前掛有 "十方堂"三字的匾額,同時題有藏、蒙、滿文字,而在院內宗喀巴大師殿額上掛有“廣仁寺”三字的匾額。

寺內景點

天王殿

天王殿三進殿堂

廣仁寺內第一座殿是天王殿,旁邊是鐘鼓樓,正脊上裝飾有二鹿迎頭相對,中間立著法輪,顯出不同於其它青廟天王殿的特色。

中間一座殿是宗喀巴大師殿,大殿為方形建築式樣,面闊三間,殿周四面出廓。殿前的抱廈,和大殿之間空出較大的距離,與其它寺廟中抱廈緊挨殿前檐的形式不同,從側面看來,這種構築方式更顯得美觀。大殿和抱廈的定柱間,在檐台下都嵌石板,形成圍欄,石板壁上書有藏文和蒙文,大殿當心間前後檐下墊板上書有藏文,柱頭的罩板上也書有藏文。殿內主供黃教祖師宗喀巴大銅像,兩壁有號稱千尊的宗喀巴小銅像。

天王殿

天王殿大殿外景

山門

山門山門

廣仁寺在西安城內西北隅,習武園教場旁,西北兩面毗連城垣,現屬蓮湖區,當西北一路西端;東南距臥龍寺約七里,南距西五台即雲居寺約二里,在市內較遠塵擾,相當幽靜,殿宇供具特別莊嚴,在市內各寺可稱稀有。

燈亭

燈亭

燈亭建築群之木雕、磚雕十分精細。照壁下彌座鑽雕為茂密的花飾,花飾中均勻雕刻著佛教中之十八羅漢像,形象逼真,栩栩如生,為磚雕中之上品。其中雕像絕大部分為康熙時之遺物。有歷史價值也有藝術價值,大殿檐下懸掛的康熙御題:“慈雲西蔭”匾額。四周木雕,是盤龍透雕。工藝之精巧、布局之得體,實屬少見。可與名館----河南開封山、陝、甘今館建築群中之透雕比美。此種精品,在西安為廣仁寺所僅存。

大威德金剛像

大威德金剛像可貴的是在廣大僧眾和有識之士的努力下,保存一批有價值的珍貴文物:1. 《御製廣仁寺碑》 。該碑由康熙帝親書碑文刻制,碑文記載了建寺經過及其有價值的細節。碑共高5.16米。碑座0.98米,碑頭高1.4米,雕刻十分精巧。碑座前後兩面為兩組二龍戲珠、左右兩側為兩組升龍碑組成,如此高大厚重的碑石,雕刻技術高超,龍的形象逼真,給人以玲瓏剔透之感,碑文字跡清晰,布局得當,是不可多得的、價值較高的碑石;2.康熙帝為《御製廣仁寺碑》書寫的碑文真跡。碑文寫在宣紙上,因年久紙己發黃色,但字跡清楚,端莊挺拔,剛勁又透出秀麗,是書法中之佳作,保存了三百年,實屬不易。3.康熙四十九年(1710年)修訂的明版《大般若波羅密多經》六千六百卷。“波羅密多”梵文中是“到彼岸”之意,“到彼岸’又稱“六度”,“六度”中有“智慧”(般若)度。故經名《大般若波羅密多經》。該經書是中國佛教文化稀有之古籍,為佛教界所仰慕;4.漢白玉蓮花缸,位寺中二殿前原做佛燈用,為一塊漢白玉石雕成,缸外雕有花錦,缸內有銘文。缸高l米,直徑1.4米。座高0.39米,直徑1.32米。體積如此大的漢白玉缸,確為佛教寺院佛燈中之藝術珍品。5.現存經堂前的蓮花寶座,是唐文成公主進藏帶去的釋迦牟尼佛祖像,當時可能由於某種不便,承座佛祖像的底座末帶去,現今保留在廣仁寺。6.慈禧太后西行時賞給楠木龍燈一隊。7.令人遺憾的是,被廣仁寺一直保存並非作為鎮寺之寶的藏王松贊乾布賞4.5斤重的流金卓瑪佛像,“二十一渡母唐卡”,慈禧賞的楠木龍床,由於“文革”原因至今流落於非藏傳佛教寺院,近年來,不斷有來寺的藏學工作者和進香朝拜的藏傳活佛喇嘛也多有問及,對其失落異處也都頗有微詞,莫不流露出感嘆之聲。

歷史追溯

十方堂

十方堂邛窯現存有13個窯堡,其中以十方堂邛窯遺址和固驛瓦窯山邛窯遺址最為著名。1983年四川省考古隊在十方堂邛窯遺址發掘,出土各種完殘器物10000餘件。出土器物不僅數量大、種類多,而且從產品到窯爐、窯具都有完整的實物,它對中國古陶瓷史的研究有著很重要的價值。1988年1月十方堂邛窯遺址由國務院正式公布為國家級重點文物保護單位。1988年10月,省考古隊對固驛瓦窯邛窯遺址進行正式發掘,清理出45.7米的龍窯1座,雖有一定損壞,但主要部分(火膛、爐身、煙道)是齊全的。在古陶考古中保存情況如此良好的窯爐還不多見。古陶學界一般都認為唐以前的窯爐沒有超出30米,而瓦窯山出土的龍窯竟長達40多米,這就使得古陶瓷學界的定論將予以修正。另外,在固驛窯出土的大批隋代陶瓷器中,還發現有聯珠紋釉下彩繪器3件,較《中國陶瓷史》認定的中國釉下彩生產最早的湖南長沙窯(中唐時期)早將近兩百年左右。據此考證,固驛窯是我國已發現的生產釉下彩瓷的最早窯堡。

邛窯遺址遺址

十方堂

十方堂遺址內發現9座窯爐,(其中龍窯6座,饅頭窯3座)。龍窯為長條斜坡式,17~21°。其中1#龍窯長27.4M,寬2.7~3.2M,由火膛、窯床、煙道等部分組成。窯具用耐火泥燒成,有匣缽、墊板、墊圈、墊柱、支釘等。

出土文物

十方堂

十方堂在5號窯包附近清理出唐代民居建築基址一處,面積約900,基址分上下兩層,下層五間為唐代早期,上層四間為唐代中晚期。房基為磚石結構。正廳四周有迴廊。長方形、方形磚鋪地。南北兩側有排水溝通往南河。F9牆基發現一塊“貞元十八年”(唐德宗李适,公元802年)紀年磚,為建築遺址的斷代提供了可靠的實物依據。遺址內發現窯藏5個,基中一罐銅錢重約40千克,最晚的是“乾元重寶”。唐代民居遺址的發現,填補了中國古建築史的空白,也為十方堂邛窯遺址的斷代提供了可靠的實物依據。

法會剪影

佛事活動興盛

十方堂

十方堂據史料記載,廣仁寺和青、藏、甘省黃教寺院塔爾寺、哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、拉卜楞寺.北京雍和宮聯繫密切。歷世班禪、達賴在寺中坐床、摸頂,嘉鐃嘉措活佛三次來寺講經,進京喇嘛僧侶,途經西安也來寺掛單,舉行佛事活動.清末民初時寺院仍有常住喇嘛100餘人。並有勝嚴寺(西晉創建敦煌寺)現有西晉敦煌塔一座,塔高七

十方堂

十方堂寺中大喇嘛(主持)已相傳八代。據碑記。六輩大喇嘛王西禪是清豐時冊封:七輩大喇嘛關符清是民國二十九年(1940年)蒙藏委員全委員長章嘉活佛冊封;八輩大喇嘛龔森建(現主持)是1995年中國佛教協會副會長阿嘉·洛桑圖旦二十一世呼圖克圖按藏傳佛教儀規冊封的。

三百年來.寺院建築及其珍貴文物保存較好.五十年代十世班禪、十三世達賴等藏傳佛教上層人士曾三次來寺舉辦佛事,寺院面貌依然,六十年代寺院遭到嚴重的人為破環。跟據黨的宗教政案.七十年代已落實部分廟產。廣仁寺仍由喇嘛管理,是僧侶、居士舉辦佛事場所,在領導關心支持,廣大僧侶的不斷努力下,廣仁寺中院已基本恢復昔日風貌,根據古城西安旅遊事業發展和改革開放政策的需要,廣仁寺己被國務院批為全國重點對方開放的寺院之一。

武當山十方堂

武當山十方堂

武當山十方堂十方堂建於明永樂年十年。殿堂兩側建有八字牆,牆上飾瓊花、珍禽圖案,牆下為琉璃須彌座。殿內正中供奉銅鑄鎏金真武像。

據記載,武當山在明朝成為全國的道教中心,全國各地道士遊方掛丹者絡繹不絕,因此設立十方堂,專門安排接待來往道士。歷史上,道教全真派有“千里不拿糧,萬里不拿柴”的規矩。只要在同派廟宇掛上丹,便可長期安排食宿。但掛丹的程式較為嚴格,怎樣抬腳起步,如何施禮以及談話有什麼內容等等都有一套規矩。這些規矩相當於現在的考試,用以分辨真偽。

站在十方堂前,御碑亭、龍虎殿、寶珠峰、賜劍台盡收眼底,古柏、蹬道、流水、青山,更是構成了一幅賞心悅目的圖畫,皇家建築的氣魄和神妙,會使你虔誠之心油然而生。

相臨景點

相關詞條

世界寺廟

| 寺廟可以產生一個安定臉孔讓一個不滿的人口變得安定。同時,寺廟文化已滲透到我們生活的各個方面:如天文、地理、建築、繪畫、書法、雕刻、音樂、舞蹈、文物、廟會、民俗等等。各地一年一度的廟會如火如荼,不僅豐富了各地的文化氛圍,同時促進了地方旅遊業的發展。 |