簡介

《傅青主女科》

《傅青主女科》今本《傅青主女科》(《女科》)上卷載帶下、血崩、鬼胎、調經、種子等五門,每門下又分若干病候,計38條、39症、41方。下卷則包括妊娠、小產、難產、正產、產後諸症,亦五門,共39條、41症、42方。《產後編》上卷包括產後總論、產前產後方症宜忌及產後諸症治法三部,分列為17症;下卷繼之而分列26症,並附補篇一章。全書文字樸實,論述簡明扼要,理法方藥謹嚴而實用,重視肝、脾、腎三髒病機,善用氣血培補、脾胃調理之法,故頗受婦產醫家推崇。

作者簡介

傅山

傅山傅山是一位知識淵博多方建樹的全才,可謂:“諸子百家,無所不通,三教九流,無所不曉,醫文書畫,無所不精”。從神奇誕辰到晚年,傅山一生正氣,名傳天下,他幼年時就以詩文、書畫出名,青年時文武雙全著稱,介入中年醫學、武術成就卓然、老年以朱衣道人週遊、修煉服務百勝,及至晚年博學精鑽,高尚品德傳誦至今,素有“百代宗師”之稱。

作為三晉文化名人傅山的故里,從古到今,用傅山命名的學校、街道、醫院、商鋪日漸增多,為挖掘傅山文化及其產業,打造弘揚傅山文化氛圍。早在九二年初,原北郊區委書記范世康就作了打造傅山名人品牌、開發旅遊文化產業、發展向陽工商十里一條街的批示,一九九五年--九八年又進行了三次大的規劃。二00四年為進一步挖掘傅山瑰寶,在區委、區政府的牽頭下,在向陽鎮黨委、政府的積極配合下,策劃了“中華傅山園”“傅山廣場”的建設規劃項目。

價值及特色

臨床實用價值高

傅氏所創製的一些方劑及辨治理論,頗能結合臨床實際,至今對臨床實踐有很大的指導意義。

一、所創方劑對後世臨床實踐的指導作用

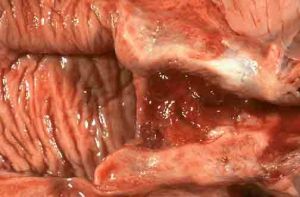

慢性子宮頸炎

慢性子宮頸炎2、兩地湯 主要用於治療陰虛血熱而致的月經先期。今人用其方加減治療婦科手術後出血、經間期出血、功血等婦科常見疾病。

3、其他諸方 如清肝止淋湯、清經散、養精種玉湯等傅氏所創製的方劑均為臨床所廣泛套用,亦每獲佳效。

二、傅氏的辨治理論對後世臨床實踐的指導作用

1、帶下辨治理論 傅氏自創五帶病因說,認為帶下病主要病機為“俱是濕症”,並依帶下色質、氣味分別辨證論治,其辨證體現了臟腑、經絡、病機在婦科中的靈活套用,具體症狀具體分析,分別立法,合理配伍立方,後世治五帶的方藥多以其方為首選,並為今之臨床所廣為加減套用。 2、血崩辨治理論 傅氏依據婦女不同時期、不同病因,將崩漏詳分7類,並立法治方8首,後列詳盡方論,立意新穎獨到,易懂實用,對臨床具有極大的指導價值。

3、調經辨治理論 傅氏全面詳盡的對月經不調進行分型,其中“年老經水復行”、“經水先後不定期”這些比較準確的命名是傅氏首先提出的,並且明確指出其病機及用藥,至今中醫婦科教科書中關於月經病仍多採用其分型。

4、產後病辨治理論 傅氏治療產後病,以“必大補氣血為先”的理論為產後治療之要領,此主張為後世醫家所推崇。依據產後多瘀、化瘀為先,傅氏對產後病的治療多以生化湯加減化裁,近世諸醫家遵傅氏之旨,用此方加減治療產後血瘀所致的惡露不盡、產後腹痛、產後發熱、墮胎小產等病,均獲滿意療效。

內容新穎,體例創新

傅氏立論多從實際出發,多有自己的獨特見解:如黃帶一證,歷來醫家從脾經濕熱下注而論,唯傅氏分析精闢,認為“黃帶乃任脈之濕熱”,黃帶專主任脈為病,此理論至今仍為臨床辨治所推崇。赤帶一證,前人論之主濕主熱、主虛主實,屬心、肝、脾、腎,議論紛紜,莫衷一是,唯青主獨辟眾議,斥世人以赤帶屬心火之燥,提出病屬肝脾之說,且側重肝經。

白朮

白朮辨治以臟腑氣血並結合沖任為中心

1、治病求本 傅氏治病必求其根本。如胸滿少食不受孕條中,病由脾胃虛寒所致,而其根本病因為心腎無火暖之故,正如傅氏所云:“治法可不急溫補其脾胃乎?然脾之母,原在腎之命門;胃之母,原在心之包絡,欲溫補脾胃,必須補二經之火。”經前泄水條中,病因為脾虛失於統血而濕氣乘之所致,對於此證,傅氏認為:“調經之法,不在先治其水,而在先治其血,亦不在先治其血,而在先補其氣,蓋氣旺即血自能生,抑氣旺而濕自能除,且氣旺而經自能調矣。”

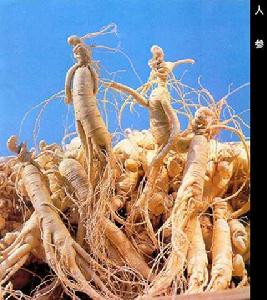

人參

人參3、重調肝脾 腎肝主藏血;脾胃為氣血生化之源,後天之本;經水出諸於腎,腎與天癸的形成有密切關係,氣血的生成與正常運行與肝脾腎關係最為密切。傅氏認為此三髒又分別為沖脈、帶脈、任脈之本,故其在婦科病治法上重調肝脾腎。據統計,全書77條中與腎有關的條文有46條,與脾胃有關的條文有38條,而對於肝鬱致病的論述約占全書的1/3。全書105味藥中居前14位的,除上7味外,依次為山茱萸、丹皮、黃芪、山藥、川芎、柴胡、黑荊芥,綜觀傅氏用藥不難看出傅氏在治法上重調肝脾腎之旨。

4、強調沖、任、帶三脈在婦女經、帶、胎、產中的重要作用 沖為血海,十二經之海,五臟六腑之海;任主胞胎,為陰脈之海;帶脈能約束縱行諸脈,三經又與肝脾腎有密切聯繫,且月經不調,不論在氣、在血,屬肝、屬脾,只有導致沖任損傷,才會出現,故傅氏在辨治中亦多強調此三經與婦科疾病的密切關係,治療上強調調補沖任帶三經。白帶條中:“夫帶下俱是濕症,而以帶名者因帶脈不能約束……蓋帶脈通於任督,任督病而帶脈即病。”黃帶條中:“黃帶乃任脈之濕熱”,並指出治宜補腎脈之虛,而清腎脈之火;赤帶條中:“肝不藏血而滲於帶脈之內……”;青帶條中認為其病因為肝經濕熱迫於帶脈下注而致;少婦急迫不孕條中指出病因為帶脈之急,治宜寬其帶脈之急。用藥方面,書中首次提出山藥、蓮子可固沖脈,白果可固任脈。

用藥特點

1、補藥為主,時刻不忘顧護精血 如上所述,傅氏在辨治過程中,總以氣血為本,重調肝脾腎,故其用藥亦大抵以舒肝養血、健脾益氣、補腎填精之品為主,性味以甘鹹、溫潤居多,全書用藥105味,上篇38證,用藥78味,居前8位的依次是白朮、當歸、地黃、芍藥、人參、茯苓、丹皮、甘草;下篇39證,用藥79味,居前8位的依次是當歸、人參、白朮、地黃、山茱萸、芍藥、甘草、黃芪,由此可知無論月經病,還是產後病傅氏用藥均以補藥為主,重調肝脾腎,時刻顧護氣血津液。

五味子

五味子3、用藥純和,其方平易 傅氏云:“不損天然之氣血,便是調經之大法。”正如祈爾誠所云:“用藥純和,無一峻品,辨證詳明,一目了然。”書中用藥以平補肝脾腎之品為主,無大辛大燥之品,平補之中以達奇效,即使祛邪亦以扶正為先,故取所用之藥平易而少峻,稍烈之品能不用則不用,全書105藥中,黃連僅用1次;黃芩、黃柏、大黃亦不過4次;雷丸、木通、石膏、知母之類亦僅用1次;其他峻品,未曾使用。正可謂:善醫者,只用純和之品而大病盡除,不善醫者立異驚奇,不惟無效,反致百病叢生。

4、立方用藥精簡 通觀全書,方中用藥少則1—2味,最多16味,7~9味者居多,組方遣藥恰到好處,如赤帶條,清肝止淋湯中1味芍藥足以舒肝平肝,使其不克伐脾土,即平肝扶土之意,又何以加人參、白朮之品,以致累事哉!

綜上所述,《傅青主女科》的價值不言而喻,然而,缺點亦在所難免,在此不必深究,應以“揚棄”的思維去學習和套用,使之能更好地套用於臨床。

中國醫學古籍

| 中國的傳統醫學淵源流長,有很多寶貴的東西值得我們學習。而要想讓大家學習到其中的精神,最簡便的方法就只有通過閱覽古籍。 |

中醫文化

| 中醫是我們老祖宗給我們留下來的寶貴知識 |

古代中醫基本典籍(三)

| 祖國傳統醫學典籍是中國科技遺產中保存最完整的一部分,中醫藥典籍又是中國文化傳統的重要載體之一,隨著科學的進步和現代通訊技術的發展,進一步認識和開發利用中醫藥典籍具有重大的現實意義。 |