歷史沿革

官話作為漢語標準語,早期稱為雅言、雅音、通語、正音,明清稱為官話,清末又開始稱為國語,1956年大陸改稱國語。而官話一詞演變為官話方言的含義。

中國的官方語言早期以中原雅音為正音,即中古漢語時期(主要是唐、宋)流行於中原(時汴、洛一帶)的全國通用的語言。

五胡亂華、衣冠南渡以後,中原雅音南移,漢語正音分為南北兩支,主流上以南方的金陵士音為正統。晉代遷都南京,漢族政權第一次轉移到南方,而以中原雅音為基礎的金陵雅言則以正統身份成為中國的官方語言。東晉以後又有南北朝的對立,南朝治下的江東崛然而起,趕超中原地區,南京成為古漢語的孑遺地帶。

隋朝統一中國,編《切韻》,以金陵雅音和洛陽雅音為基礎正音。唐朝以洛陽讀書音為標準音。

宋代國語稱“正音”、“雅音”,仍以洛陽讀書音為標準。元代法定蒙古語為國語(主要為蒙古族使用),後以元大都(北平)漢語語音——北平音為標準音,稱為“天下通語”。

明以中原雅音為正,明前中原地區經多個北方民族融入,南京地區的“中原之音”相對純正,官話遂以南京官話為基礎,南京官話為國家標準漢語語音。永樂年間遷都北京,從各地移民北京,其中南京移民約40萬占北京人口一半,南京話成為當時北京語音的基礎,而南京官話則通行於整個明朝。

明朝及清朝中葉之前中國的官方標準語一直是南京話。周邊國家如日本、朝鮮所傳授、使用的中國語也是南京官話。明清時期來華的西方傳教士所流行的是以南京官話為標準的中國話,民國初年西方傳教士主持的“華語正音會”,也以南京音為標準。長久以來,南京話以其清雅流暢、抑揚頓錯的特點以及獨特的地位而受到推崇。

清初名義上以滿語為國語,隨後漢語官話成為國語。清朝以來,北京官話逐漸分化出來,作為漢語標準音的官話從而逐漸分為南京官話和北京官話兩支。清代早期,南京官話仍為漢語主流標準語,雍正八年清設立正音館,推廣以北京音為標準的北京官話;而北京音是在元時舊北平話與南京官話(明都北遷時北京城內南京移民過半)相融的基礎上,融入少許音譯滿語辭彙而成。到清代中後期,北京官話逐漸取代南京官話取得國語的地位。1909年清正式設立“國語編審委員會”,此即清末的國語。

民國初期,當時預定為官方語言的國音是 南京話和 北京話的結合。其中,平翹、前後鼻、尖團區分、部分音調按照北京話,而部分韻母、入聲音調按照南京話,成為一個京音為主兼顧南北的符合國語。後來改為以北京話為國音,並且去除了北京話里的尖團區分。

南北之分

南方官話

作為中國官方語言的南方官話,不同於廣義上的南方地區的官話,是以南京官話為基礎方言、以南京音為標準,又稱南京官話。

北方官話

作為中國官方語言的北方官話,不同於廣義上的北方地區的官話,是以北京官話為基礎方言、以北京音為標準,又稱北京官話。

明朝音韻

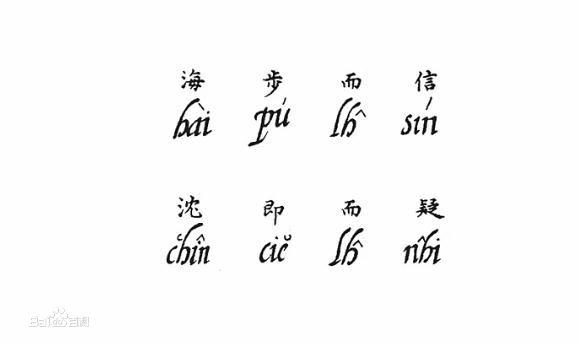

利瑪竇《西字奇蹟》節選

利瑪竇《西字奇蹟》節選明朝官話大致屬於《切韻》體系,以《正韻》為代表作;而清代官話則脫胎於元代《中原音韻》為代表的音系,相對於以《切韻》為代表的中古音系,它有如下的變化:

•聲母:共21個。全濁聲母消失,平聲變成送氣清音,仄聲變成

•不送氣清音。

•韻母:見系開口二等齶化韻與相應三、四等韻混同;閉口韻[-m]併入[-n];入聲派入三聲之重,[-p、-t、-k]合為[-ʔ],入聲韻改配陰聲韻。

•聲調:平聲分為陰平和陽平,全濁上聲字併入去聲,入聲逐漸消失,相應的字派入其他三聲之中。

聲母

《韻略易通》的創作約當十五世紀,上有一首《早梅詩》,歸納了當時的聲母系統,一共四句二十字,每個字代表一個聲母。原詩為:

東風破早梅,向暖一枝開。冰雪無人見,春從天上來。

由此得到明初聲母如下表:

| 早梅詩用字 | 明朝聲母 | 對應漢語拼音 | 現代國語聲母 | 現代漢語拼音 |

| 冰 | p | b | p | b |

| 破 | pʰ | p | pʰ | p |

| 梅 | m | m | m | m |

| 風 | f | f | f | f |

| 無 | v | v | O | w |

| 東 | t | d | t | d |

| 天 | tʰ | t | tʰ | t |

| 暖 | n | n | n | n |

| 來 | l | l | l | l |

| 見 | k | g | k,ʨ | g、j |

| 開 | kʰ | k | kʰ,ʨʰ | k、q |

| 向 | x | h | x,ɕ | h、x |

| 早 | ʦ | z | ʦ,ʨ | z、j |

| 從 | ʦʰ | c | ʦʰ,ʨʰ | c、q |

| 雪 | s | s | s,ɕ | s、x |

| 枝 | tʃ | zh | tʂ | zh |

| 春 | tʃʰ | ch | tʂʰ | ch |

| 上 | ʃ | sh | ʂ | sh |

| 人 | ʒ | r | ʐ | r |

| 一 | O | O | O | y |

明末義大利傳教士羅明堅和利瑪竇留下的手稿和書籍用拉丁字母記錄了當時的官話語音,他們記錄的聲母系統比早梅詩多了ŋ和ȵ,但這套語音系統對中古漢語的疑母的劃分十分混亂,部分疑母字的確有聲母脫落的現象,但同時有大量影母的字被派分了疑母的聲母。

韻母

《西字奇蹟》是用拉丁字母為漢字注音寫的幾篇文章,《西儒耳目資》是用拉丁字母注漢字音的匯集,兩者之間有傳承關係,使用了統一體系的拉丁拼音方案。從這套拉丁拼音系統可以歸納出明朝的韻母系統。

| 拉丁字母 | 明朝韻母 | 拉丁字母 | 明朝韻母 |

| a | a | an | an |

| ia,ya | ia | uan,uon | uan |

| oa | ua | ien | iɛn |

| o | ɔ | iuen,yuen | yɛn |

| uo,oo | uɔ | en | en |

| io,yo | iɔ | uen | uen |

| e | ɛ | in,yn | in |

| ie,ye | iɛ | iun | yn |

| iue,yue | yɛ | am | aŋ |

| oe | uə | iam,eam | iaŋ |

| ě | ɿ,ʅ | uam,oam | uaŋ |

| i | i | em | əŋ |

| u | u | oem | uəŋ |

| iu,yu | y | um,om | uŋ |

| ai | ai | im,ym | iŋ |

| iai | iai | yum | yŋ |

| uei,oei,ui | uei | ih | ɚ |

| ao | au | ||

| iao,eao | iau | ||

| eu | əu | ||

| ieu | iəu |

繼塞音韻尾消失之後,鼻音韻尾-m至此也消失了,因此只剩下元音韻尾-i、-u和鼻音韻尾-n、-ŋ。同時發展出捲舌元音ɚ。

聲調

《西字奇蹟》等書用元音字母上的標號表示聲調,一共有5種標號,分表代表陰平、陽平、上、去、入5調。

清朝音韻

這裡的清朝官話特指十八世紀末的清朝官話。《李氏音鑒》(簡稱《音鑒》)是清人李汝珍的一部音韻學著作。書成於嘉慶十年(1805)。《李氏音鑒》中歸納出的十八世紀末北京話音系,和今天的國語音系大同小異。

而到了清末,北京官話(即當時的北京音)的音系已與現代北京話相差無幾,與明初的官話相比,產生了韻尾消失、入聲消失,尖團合流等重大的變化。

此外,還有一些字組的讀音有些不同,如“哥”讀go[kɔ],“科何娥”等與此相同;“蒙”讀mong[muŋ],“風蓬翁”等與此相同。

聲母

《李氏音鑒》分聲母為三十三個,用一首《行香子》詞標出聲母標目:“春滿堯天,溪水清漣。嫩紅飄,粉蝶驚眠。松巒空翠,鷗鳥盤翾,對酒陶然。便博個,醉中仙。”

為便於反切,並能“兼列南北方音”,作者很在意洪音和細音的區別,同一個聲母如果既可以拼洪音也可以拼細音,就分拆成兩個聲母,如“滿”和“眠”,稱為粗音和細音。作者又在“南北方音論”中說:“北音不分香廂、姜將、羌槍六母。”即當時北京話中尖團音已經合流。據此可以簡化為22個聲母,跟今天的國語完全一樣。

韻母

李汝珍同樣把韻母分為粗音和細音兩類。粗音圓唇,細音展唇。聲、韻母的粗細與四呼有關:粗音聲母配細音韻母,即開口呼;細音聲母配細音韻母,即齊齒呼;粗音聲母配粗音韻母,即合口呼;細音聲母配粗音韻母,即撮口呼。

經過歸納,《李氏音鑒》中的韻母與國語韻母基本一致,只多出了[iaɪ]iai和[yɔ]üo兩個韻母,少了一個[yɛ]üe。

聲調

《字母五聲圖》中,分聲調為陰平、陽平、上聲、去聲、入聲五類,入聲與陽聲韻相配。但作者已在“北音入聲論”中說明北京話中已經沒有了入聲,而是歸入陰、陽、上、去四聲,與國語聲調一致。

李汝珍設入聲,可能有兼列南音和便於學習詩詞平仄等原因。

音系演變

《早梅詩》的音系中古漢語見、溪、群、曉、匣等母的字仍然保持舌根音k、kʰ、x,精、清、從、心、邪等母的字也仍然是平舌音ʦ、ʦʰ、s。但到了清朝,這種局面改變了。清朝後期的《圓音正考》針對當時尖團混淆的現象,要求嚴格區別尖團音。其序言說:“試取三十六母字審之,隸見溪郡曉匣五母者屬團,隸精清從心邪五母者屬尖,判若涇渭。”可見原作k、kʰ、x的細音字,在這之前已經變為舌面音(團音)ʨ、ʨʰ、ɕ了。而且該書寫作的當時,ʦ、ʦʰ、s的細音也有混入舌面音的跡象。至此,現代國語的聲母格局就完全形成了。

民國以後

儘管明清官府並沒有對官話正式命名(官話是社會上約定俗成的稱呼),也沒有將官話進行推廣,但它對中國普通百姓語音的影響是巨大的。

明清時期各地漢語儘管大都與官話差別很大,但都或多或少的受到官話的影響。越是官話使用頻率高的地方,這種影響就越劇烈。

一個典型的例子是江西景德鎮,長期作為官方瓷器供應地,官話在城區盛行,導致當地的方言往官話靠攏,最終出現只有三個聲調這種贛語乃至整個“東南方言”極其罕見的現象。

官話的另一個影響是產生了帶方音的官話(下文簡稱為“方音官話”)。古代非官話所在地的人,要學習官話,往往會受母語的極大影響,從而說出母語特徵極濃的官話來,如藍青官話。方音官話與(標準)官話之間,只是口音之間的區別,而非方言之間的區別。

現代遺留

官話在現代仍有少量保留,不過不是在“活的”語言裡,而是在戲劇中,而且只保留了某些特定時期的官話。如京劇的語音,仍保留了清末以前官話中的區分尖團的特點;越劇的語音則繼承了紹興的方音官話的音系。

語言大全

| 世界各國、民族語言大全。 |

中國語系

| 漢藏語系 | 漢語族 | 漢語 | 官話 · 晉語 · 吳語 · 徽語 · 粵語· 平話 · 湘語 · 贛語 · 客家話 · 閩語 |

| 白語 | 白語 | ||

| 藏緬語族 | 阿昌語 · 阿儂語 · 倉拉語 · 達讓語 · 獨龍語 · 格曼語 · 哈尼語 · 基諾語 · 嘉絨語 · 景頗語 · 拉祜語 · 傈僳語 · 珞巴語(崩尼-博嘎爾語 · 蘇龍語 · 義都語) · 門巴語 · 納西語 · 怒蘇語 · 普米語 · 羌語 · 木雅語 · 柔若語 · 土家語 · 彝語(諾蘇語 · 撒尼語) · 桑孔語 · 扎巴語 · 載瓦語 · 藏語 | ||

| 苗瑤語系 | 巴哼語 · 布努語 ·炯奈語 · 勉語 · 苗語 · 畲語 · 瑤語支 | ||

| 壯侗語系 | 標話 · 布央語 · 布依語 · 村話 · 傣語(撣語) · 侗語 · 錦語 · 拉基語 · 拉珈語 · 黎語 · 臨高語 ·毛南語 · 莫語 · 仫佬語 · 儂語 · 普標語 · 水語 · 佯僙語 · 耶容語 · 仡佬語 · 羿語 · 壯語 | ||

| 南亞語系 | 布朗語 · 德昂語 · 佤語 · 京語(越南語) · 莽語 · 倈語 · 布甘話 · 克蔑話 · 寬話 | ||

| 南島語系 | 台灣南島語言 | 泰雅語 · 太魯閣語 · 阿美語 · 撒奇萊雅語 · 布農語 · 巴賽語 · 貓霧捒語 · 噶瑪蘭語 ·猴猴語 · 西拉雅語 · 法佛朗語 · 洪雅語 · 凱達格蘭語 · 龜侖語 ·巴布拉語 · 排灣語 · 卑南語 · 巴宰語 · 噶哈巫語 ·賽夏語 · 邵語 · 道卡斯語 · 魯凱語 · 鄒語 · 卡那卡那富鄒語 · 沙阿魯阿鄒語 | |

| 馬來-玻里尼西亞語族 | 回輝話 | ||

| 阿爾泰語系 | 蒙古語族 | 保全語 ·達斡爾語 · 東部裕固語 · 東鄉語 · 蒙古語 · 土族語 · 康家語 | |

| 突厥語族 | 哈薩克語 · 吉爾吉斯語 ·撒拉語 · 韃靼語 · 維吾爾語 · 烏茲別克語 ·西部裕固語 | ||

| 滿-通古斯語族 | 鄂倫春語 · 鄂溫克語 · 赫哲語 · 滿語 · 錫伯語 | ||

| 印歐語系 | 俄語 · 色勒庫爾語 · 瓦罕語 | ||

| 孤立語言 | 朝鮮語 | ||

![官話[明清官僚通用語] 官話[明清官僚通用語]](/img/8/253/nBnauM3X2YTO2IDO0QjM5IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL0IzLxQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)