簡介

布朗族民歌

布朗族民歌布朗族主要聚居在雲南西部的西雙版納傣族自治州勐海景洪縣和臨滄地方的雙江、永德、雲縣、耿馬,思茅地方的瀾滄、墨江等縣。布朗族有自已的語言但無文字。部分人通漢語、傣語和佤語。

布朗族民歌,內容豐富,曲調繁多。每到結婚、遷新居、過年節或勞動之餘,年輕人都愛對歌。布朗族民歌十分豐富,按其音調大體可分為“索”、“勝”、“宰”、“拽”、“脫麻”等幾種。,些曲調也因地方差異而各具特色。除勞動歌、風俗歌、遷徙歌、恨歌、頌歌、情歌、兒歌等短歌外,還有長篇抒情詩和長篇敘事詩,如《苦情調》、《新年調》、《艾□》、《砍柴的依拉》等。《道高朗》流行於西雙版納景洪縣,是一部唱述布朗小伙子與傣族小姐戀愛悲劇的長篇敘事詩,哀婉感人。布朗族故事包括山川風物傳說、遷徙與建寨傳說、愛情故事、動植物故事等,在近代還產生過反剝削壓迫和反侵略的故事。有關布朗族首領“四眼四耳王”的種種傳說(《廣景》等);一日三變的美女朗三飄的故事;機智人物艾掌來的一系列笑話、諷刺故事,也極富於民族特色。

特點

布朗族民歌起源早、流傳廣,有獨特的分類習慣,雖受傣族諸多文化因素的影響,仍保持了自己獨特鮮明的民族個性。民歌多為羽調式和宮調式,鏇律常用“56ⅰ”或“236”為骨幹音型,以五聲級進式為主。鏇律音程以小三度和四度的跳進較為常見,僅兒歌中偶有六度跳進出現。鏇律靈活多變,樂句氣息較長,多在八度內連線運行,亦有少量達十一度音域。常用節拍為2/4、4/4、和自由散板及初具節拍的常變節拍三種類型。自由散板的民歌,沒有以小節為單位的強弱拍周期反覆的律動,輕重拍對比不大,其動力因素取決於歌手呼吸的生理限制;常變節拍,雖能劃分出小節,但因其重音非均勻律動處出現,造成歌曲小節長短參差,拍號頻繁變更。曲式結構多為上下句對應式的樂段為基本單位而不斷變化反覆的結構。歌頭歌尾多襯詞襯腔,使布朗族民歌格外風趣活潑,並成為其顯著特徵。

背景

布朗族主要分布在雲南省西雙版納、臨滄、思茅地區,主要從事農業。布朗族沒有本民族文字,但有本民族語言,並分為布朗與阿爾佤兩個方言。部分布朗人會講傣語、佤語和漢語。布朗族多信奉小乘佛教。

布朗族的歌舞頗受傣族歌舞影響。其民歌分為“拽”、“宰”、“素”三種:“拽”為近似說唱的敘事歌,多在婚禮中於室內演唱;“宰”是近似山歌的傳統民歌;“索”是即興編詞的鏇律性較強的抒情對唱歌曲。西雙版納一帶的布朗族民歌則分為“甩”、“宰”、“索”、“綴”四類,曲調幾乎不變,內容即興編唱。

音樂曲調

布朗琴

布朗琴布朗族的音樂絢麗多彩、曲調優美。雖然各地的音樂曲調稍有差異,但各有很濃的特色,西雙版納一帶的布朗族的布朗調分為“甩”、“宰”、“索”、“綴”四類。演唱時,各類曲調幾乎不變,內容根據不同場合,即興編唱。

“甩”調由小三弦伴奏,以歌唱青年男女愛情的內容為主,唱起來充滿激情與富有青春活力。

“宰調”,也是用小三弦伴奏,大多是以生產、生活及愛情為題材,採取男女青年對唱的方式。

“索”調,也仍用小三弦伴奏,主要多歌唱民風民俗為題材。

“綴”調,是在節日或歡慶的日子裡對唱,多歌頌歷史英雄歷史人物事跡。

其他地區的布朗族曲調,有民歌調、山歌調、打歌調、燈調和嗩吶調。民歌調簡短有力,活潑輕快,唱時以葫蘆笙伴奏。山歌調曲牌較多,主要是青年男女在山野勞動時對唱的。打歌調曲牌具有簡短、輕快的特點。燈調,調子輕鬆愉快,節奏感強,多用二胡、小三弦伴奏。嗩吶調,習慣上是雙手同奏,當地布朗人稱為“吹打”。主要用於辦婚喪事。

演唱方式

布朗音樂傳承人岩瓦洛

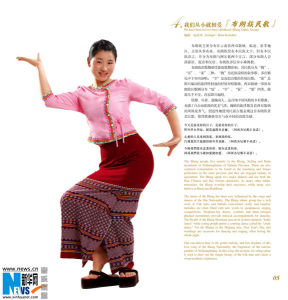

布朗音樂傳承人岩瓦洛演唱方式有獨唱、對唱、一領眾合、邊舞邊唱等。其中,領唱部分是節奏較為自由的即興演唱,眾合部分則相對固定。唱詞多為三字、五字、七字一句,常用比興手法。在年節喜慶和娛樂時演唱的布朗族民歌,常配以打擊樂伴奏和簡單的舞蹈動作,載歌載舞,喜慶氣氛濃郁。

代表歌曲

《嗡央爾》

《共度好時光》

第二批國家級非物質文化傳統音樂

| 進一步貫徹“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的工作方針,認真做好非物質文化遺產的保護、管理工作,為弘揚中華文化,推動社會主義文化大發展大繁榮做出新的貢獻。 |