介紹

雲南是我國擁有少數民族最多的省份,有彝、白、傣、哈尼、壯、苗、傈僳、佤、回、納西、拉祜、景頗、瑤、藏、布朗、阿昌、蒙古、崩龍、獨龍、普米等族。雲南的漢族人民與眾多的少數民族人民在包括文化、音樂在內的許多方面有長期而廣泛的交往。因此,雲南的漢族山歌更帶有山野的泥土氣息,曲調上也比四川、貴川的山歌都要豐富多彩。除了少數民族的影響之外,歷史上曾有大量江南人遷徙至雲南,因此雲南民歌中又有江南風格與西南風格的混合因素。類別

雲南民歌

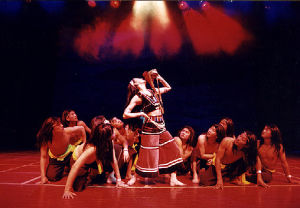

雲南民歌歌曲欣賞

雲南民歌

雲南民歌咿哪 山對山來崖對崖

蜜蜂採花深山裡來

蜜蜂本為採花死梁山伯為祝英台咿哪梁山伯為祝英台。。。

咿哪山對山來崖對崖

小河隔著過不尼來

哥抬石頭妹兜土

花橋造起走過尼來

咿哪花橋造起走過尼來

。。。。。。

咿哪山對山來崖對崖

蜜蜂採花深山裡來

蜜蜂本為採花死

梁山伯為祝英台

咿哪梁山伯為祝英台

。。。

其中:”梁山伯為祝英台

咿哪梁山伯為祝英台

是引用古代愛情傳說梁山伯與祝英台的故事

社會功用

雲南民歌

雲南民歌一、教育與傳承功用

在我國一些少數民族中,流傳著演唱長篇敘事詩、歷史詩的民歌,例如彝族的“梅葛”、苗族的“古歌”、瑤族的“盤王歌”、哈尼族的“開天闢地歌”、景頗族的“木瑙離瓦”、獨龍族的“創世紀”,等等。這些歌曲記述了有關宇宙與人類起源的古代神話和傳說,先民對一些自然現象的認識,以及歷史、生產、生活和禮儀知識。它們多在節日、祭祀或婚喪禮儀中由巫師或德高望重的老人主唱,氣氛肅穆。這些民歌的曲調起伏較小,吟誦性較強,篇幅長大,有的歌詞長達數萬行,一般需要數小時、甚至幾天才能唱完。例如傈僳族的“木刮基”。“木刮”是傈僳族演唱長篇傳統詩歌的曲調的名稱,“基”有“根源”之意,“木刮基”意為“古歌”。雲南楚雄地區彝族的“梅葛”,包括創世、生產、婚戀和喪葬等多方面內容。

敘事歌還歌唱民族英雄和其他民間傳說,如蒙古族的《嘎達梅林》、彝族的《阿詩瑪》、侗族的《珠朗娘美》等。通過對民族英雄和傳說中正面人物行為的歌頌,起到向青年人進行理想、情操的潛移默化的教育作用。

敘事歌中還有關於生產建設的非常詳細的敘述。布朗族唱蓋房的“拽”(曲調名稱),從選材備料到所有工程細節,以至相關的民俗活動,均有細緻的描述,使民族傳統工藝和風俗得以世代傳承。

二、人生禮儀功用

人生有四個最重要的階段,即誕生、成年、婚姻和死亡。民歌貫穿於這四大禮儀活動之中。

1.誕生禮

對許多民族來說,嬰兒的出生關係到民族的興盛。因此,為新生兒唱喜歌、祝福歌,就成為這些民族的共同習俗。傣族的接生婆在為新生兒拴線祝福時,要唱《接子歌》 。歌中唱道:“向家神跪拜吧/孩子的母親/向家神致謝吧/孩子的父親/看他的頭髮/像母親的長髮一樣烏黑/看他的相貌/像父親的身架一樣俊俏/聽他的哭聲/很像母親唱歌的嗓音/摸他的心兒/如同父親那樣善良/……在這個日子托生的人/常常伴隨著幸運/在這個時辰出世的人/會做出一番大事……

2.成年禮

成年禮標誌著被社會接納為正式成員。舉行過成年禮的人,開始擁有成年人的權力,如公開而正式的社交活動,戀受婚媾、參與氏族的秘密等。中國少數民族中的成年禮有行度戒禮、換裙禮、穿褲禮、割禮、拔牙染齒、紋身等方式,並常伴隨著歌唱或群體歌舞。廣西壯族男子18歲時,在清明節那天集體到一座平時不能放牛的、有神聖意義的山頂上去放聲歌唱《18歲之歌》。歌詞大意是:後生今年18歲,兩角尖尖敢鬥牛。唱時他們的家長和情人站在對面的山腳下傾聽,都以為歌唱中聲音最響亮的是自己的兒子或愛人。 《18歲之歌》的曲調粗獷、豪放、有時演唱者近上千人,歌聲在山間迴蕩,氣勢磅礴。3.婚禮

婚禮是人的終生大事,各民族都給予特別的重視。婚禮中常常有歌舞活動以示慶賀,有些民族更有專用的整套歌曲和嚴格的程式規定。蒙族的婚禮歌曲由迎賓曲、敬酒歌、歡樂舞曲、母女對唱和送賓曲5個部分組成。這些歌曲數量大、難度高、風格多樣,而且婚禮儀式的莊嚴性要求程度上不能有半點差錯,因此常常請有名望的職業或半職業歌手來歌唱。

雲南普米族的婚禮儀式更為繁複。在結婚的日子裡,男方到女家迎親時要唱《迎親調》、《出門調》,接新娘時雙方對唱《盤婚調》,新娘上馬離家前唱《上馬調》,半路上遇到新郎的迎親隊伍時唱《下馬調》,新娘被接到新郎家時主婚人唱《關門調》、《開門調》,接待來客時唱《迎客調》 、《做客調》等。安徽古徽州地區的漢族,至今流行唱婚禮歌的習俗。當男方的花轎來到女方家時,新娘的母親先唱“哭轎歌”,內容是對女兒、女婿的囑咐。歌聲悲切。為了延遲離別的時間,有的母親能把“哭轎歌”唱得相當長。“哭轎歌”唱完,花轎才能抬走。花轎到村口時,停轎讓新娘唱“哭轎歌”。新娘一邊唱,一邊把禮物(飾物、銀錢等)分贈給為她送行的兄弟。歌詞中有對親屬的囑託,也有對自己少女時代的回憶和對未來的疑慮。花轎抬至男家,即舉行婚禮宴會。宴會結束後,婚禮儀式開始。男方僱請的歌手唱“接房歌”,歌詞內容為吉利的祝賀。歌聲中,新郎、新娘拜天地、拜雙親、夫妻對拜。這時歌手又唱“敬酒歌”,把三杯酒灑向天、地和正中的大門。然後唱“再敬酒歌”,把兩杯酒合併後,再分敬兩個新人。進入洞房後,歌手唱“撒帳歌”,邊唱邊將花生、糕點、糖果、紅棗等撒向空中和床上。“撒帳歌”唱完後,婚禮結束。

除了結婚典禮上唱的喜歌以外,我國一些少數民族,如哈薩克、柯爾克孜、土、傣、侗、彝、哈尼、土家等,以及漢族一些地區還有結婚前唱“哭嫁歌”(伴嫁歌)的習俗。其形式以鄂西土家族較為典型。女孩子從十一二歲起便隨母親或親屬學唱哭嫁歌。到出嫁前半月至一月時,新娘便一邊準備嫁妝,一邊唱哭嫁歌。起初為隔夜哭,後來為連夜哭。有獨自一人哭的,也有姐妹、兄嫂、父母陪同一起哭的。哭嫁歌的歌詞內容主要是辭別祖宗、哭爹娘、哭哥嫂、哭姐妹、罵媒人、訴說自己的不幸、表達對親人和娘家的留戀。土家族的風俗以是否會哭嫁來衡量女子的才德。因此離婚期越近、哭嫁歌的詞曲越悲傷。直哭得新娘嗓子嘶啞、兩眼紅腫,方被認為是賢德女子。

廣西一帶的哭嫁歌,是由新娘在離家前設歌堂邀請女友來家而唱。演唱內容有一定程式,如唱父母兄長之恩、女友間惜別之情、埋怨包辦婚姻、罵媒人等。湖南嘉禾地區,新娘出嫁的前兩天,從小一起長大的要好的女友們便自動到新娘家來伴嫁。從天黑時開始唱,一直唱到半夜。第二天,即新娘出嫁的前夜,從深夜開始,直唱到天亮,最後送新娘上轎。

4.葬禮

在人生各項禮儀中,葬禮的內容最為複雜。從古代起,中國便把對死者的安葬看作重大而莊嚴的事情,那時已有相當完整的葬禮。在許多民族的觀念中。葬禮一方面是對死者一生的貢獻進行評價和追念,另一方面又是對死者進入信仰中的另一個世界而表示祝福。傳統葬禮大致有停屍、招魂、弔喪、殯儀、送葬等程式,許多民族在中、老年人的葬禮上還伴隨著歌唱或歌舞。壯族的風俗是,出殯的前夜,死者親屬坐在棺材兩側,聽祭師“布摩”頌唱喪葬古歌。歌詞內容包括宇宙的形成、民族歷史、勞動生產、傳唱故事和祖先崇拜等。景頗族在出殯前則徹夜歌舞。在景頗族看來,人死之後是到最快樂的地方,即祖先的居住地去尋找先人。生者的歌舞娛樂是為了讓死者高興地離去。在喪葬期間到處充滿了歡樂嬉笑聲,數百人群聚歌舞,鑼鼓聲、槍聲、短笛聲和眾人的歌聲在山谷迴蕩。

雲南普米族的葬禮也很隆重。人死後,家人立即爬上屋頂,掀開木瓦,鳴鑼、放槍、吹牛角號,向親友報喪。如果死者是婦女,娘家人要到男家“打冤家”。娘家人在男家亂砍樑柱、敲鍋摔碗,以表示娘家有力量,有骨氣。一通大鬧後雙方抱頭痛哭,表示和解。然後宴請奔喪的親友,請巫師殺羊開路,將死者的靈魂送回祖先居住的地方。

我國漢族地區也有在葬禮上唱喪歌的習俗。人死後要在家中停靈數日。守靈時,請三、五個歌手來唱喪歌。由天黑唱到天亮。喪歌可唱亡人、歷史故事或愛情故事等。湖南湘潭一帶的“夜歌子”(又稱“孝歌子”)所唱內容十分豐富,有描述陰間狀況的《游地府》,表達孝道的《二十四孝歌》,敘述婦女生兒育女的《投胎記》,表達離別感情的《辭別歌》,講述創世紀的《搜天記》 ,演義歷史事件和人物的《魏徵斬龍》、《隋唐十八好漢》,描寫地方景物的《湘潭景》,介紹動、植物知識的《百魚》 、《百花》等等。

有些地區的喪歌形成了一套固定的程式。有的還用鑼、鼓伴奏,歌師在靈前邊跳邊唱。還有的地方守靈時搭棚請戲班子來唱戲。

三、祭禮與驅邪功用

一些民族的民歌常用於祭祖活動和由巫師、巫婆主持的祭神驅邪、除病免災的儀式。苗族的祭禮歌曲多由禮師(巫師)或頭人領唱,民眾和唱。傣族的祭祀、驅邪歌曲有“祭神調”,巫婆唱的“師娘調”、“跳柳神調”,以及巫師演唱的“卜卦調”等。這些曲調起伏不大,節奏平穩,接近於朗誦。侗族信奉薩瑪神。每年春節舉行祭禮活動。全寨老少到供神的禮堂致祭後,在社堂前圍成圓圈,手拉著手邊歌邊舞,稱為“踩堂歌”,侗語叫“多耶”或“耶”,歌詞多為歌頌祖先、祈求豐年和平安等內容。唱時一領眾和,聲勢浩大。

四、交際功用

民歌的交際功用包括戀愛、交流、送往迎來及對歌鬥智等。作為異性間交往的媒介,是我國許多民族中民歌的一項十分重要的功用。一些民族傳統的歌唱節日也往往與此相關,例如壯族的“歌墟”,苗族的“遊方”,仫佬族的“走坡”,西北地區土、回、撒拉、東鄉、保全及漢族的“花兒會”,等等。在節日的那一天,成百上千名青年男女聚集到專設的戶外歌場交遊、嬉戲和對歌,歌聲通宵達旦,可持續數晝夜。還有一些民族。如布朗族、基諾族、傣族及南部侗族地區,有小伙子去姑娘家對歌尋偶的習俗。而哈尼族、黎族、景頗族等,則是由村寨或部落興建專用的公共房屋,供未婚青年男女對歌社交。青年男女從相識到定情,往往要有一定過程,對歌的內容也就形成了一套程式。例如苗族的遊方歌。第一次見面唱見面歌,歌詞內容為雙方的自謙;再次見面時唱相思歌;第三次見面以後,才開始通過對歌了解對方的進一步情況。在雙方感情的進展和曲折中,又有相戀歌、婚誓歌、斷心歌、逃婚歌、斷情歌、分心歌、抗婚歌、詛咒歌等等。

在傳統的民族歌唱節日和走村串寨的對歌活動中,對歌除了具有擇偶的實際功用外,還有比賽智慧和口才的娛樂作用。例如布依族青年男女在社交活動中所唱的“浪哨歌”,有四個歌唱程式:

2.盤詰:詢問對方的家庭情況、勞動生產能力及道德觀念。這時往往是問者並非想知道真情,答者也不說實話,只是一場比試應答速度和能力的競賽。

3.情深:通過盤詰雙方有了較深入的了解,開始以歌互訴真情。

4.定情:以歌盟誓結好。

浪哨歌的第2個階段即鬥智階段。一方面通過展示智慧和才華以增加自身的魅力,另一方面又是娛樂逗趣、為比試高低互不相讓的場合。為了在這種場合中不敗下陣來,青年人就需要多聽當地著名歌手的演唱,學習快速應答的能力以及各種問題提出與回答的套數。這套數是民間集體創作並經歷代豐富發展而形成的,是民族智慧的結晶。民間以掌握了這套數並具有發揮能力的歌手為優秀歌手。優秀歌手得到眾人的傾慕,並吸引眾人前來學習和一睹丰采。學習是在對歌和聽歌中進行的。長此以往,不少民族就形成了專門的賽歌場所。賽歌會上,人潮如雲涌,各路優秀歌手聚集於此一決雌雄。聽者眾多,皆興致盎然,反應熱烈。現代的賽歌會上,還有不少人攜手提式錄音機而來,錄下現場實況,或帶回家中消遣,或製成商品出 售。於是,下一次的賽歌會上,錄音帶里的歌手對唱就與現場的歌手對唱同時在賽場上迴蕩。這種活動,既是娛樂,又是展示民間優秀文化和智慧型的場合。不論歌者或聽者,都以勝者為自豪,這進一步促進了歌手間的交流和競爭意識,增加了歌手提高自身水平的迫切性,也推動了民族文化的發展。

民歌的價值

雲南民歌

雲南民歌民歌是民族音樂的重要體裁之一,它直接反映一個民族的歷史、社會、勞動、風土人情、愛情婚姻、日常生活;是人民生活的親切伴侶,勞動中的助手,社會鬥爭中的武器,交流情感、傳播知識、娛樂消遣的工具。也是認識一個民族的歷史、社會、民風民俗的寶貴資料,具有人文研究價值。

二、民歌是民族音樂基礎

在我國音樂文化發展的歷史上,傳統音樂的五大類是互相影響、互相豐富的。其中民歌最早形成,在其他傳統音樂體裁的形成和發展上,民歌起著積極作用,許多歌舞、曲藝、戲曲和民族器樂的品種是直接或間接在民歌基礎上發展起來的。如各地的“花燈”歌舞、“花燈戲”、“花鼓戲”;牌子曲類、琴書類、雜曲類中的大部分品種;“河北吹歌”等樂種以及許多民族器樂曲牌,如《梳妝檯》 、《剪剪花》等均由民間歌曲發展移植或改編而來。民歌對文人音樂、宮廷音樂、宗教音樂也有積極影響。三、民歌對專業音樂的影響

歷史上,民歌曾哺育過文人、音樂家和職業藝人,今天仍是作曲家不可缺少的養料。“五四”以來優秀音樂家的許多經典作品都曾從民歌中吸取了營養;聶耳的《塞外村女》 、《碼頭工人歌》、《大路歌》,冼星海《黃河大合唱》中的《黃河船夫曲》、《河邊對口曲》、《黃水謠》等。中國的具有民族風格的歌劇更和民歌有不解之緣:白毛女的主題取材自河北民歌《小白菜》 、《青陽傳》、山西民歌《撿麥根》 ;《洪湖赤衛隊》採用了湖北省洪湖地區的民歌《襄河謠》等。電影音樂作曲家雷振邦的《冰山上的來客》成功地運用了塔吉克族民族的民間曲調《古麗別塔》。

雲南民歌大全

雲南民歌

雲南民歌2.《十大姐》——李谷一|黃虹

3.《遠方的客人請你留下來》——中央民族歌舞團唱

4.《猜調》——黃虹|李谷一

5.《緬桂花開十里香》——謝莉斯王潔實唱

6.《跳月歌》——朱敏等唱

7.《馬鈴兒響來玉鳥兒唱》——杜麗華胡松華唱

8.《放馬山歌》——黃虹|李谷一唱

9.《有一個美麗的地方》——姚嘉唱

10.《採茶》——黃虹|李谷一唱

11.《蝴蝶泉邊》———曹燕珍於連生唱

12.《婚誓》——張振富耿蓮鳳唱

13.《月光下的鳳尾竹》——關牧村唱

14.《姑娘生來愛唱歌》——徐有光唱

15.《撒尼的春天在哪裡》——雲南省歌舞團合唱隊唱

16.《花樓戀歌》——童麗唱

17.《竹林深處》——王力宏唱

18.《繡荷包》——黃煌李谷一王喜唱

19.《大理三月好風光》——宋祖英唱

20.《阿詩瑪》——謝天笑朱婧鄭鈞等唱

21.《趕馬調》——葫蘆絲唱

22.《彌渡山歌》——李谷一唱

23.《大河漲水沙浪沙》——費玉清唱

簡介

雲南是我國擁有少數民族最多的省份,有彝、白、傣、哈尼、壯、苗、僳僳、佤、回、納西、拉祜、景頗、瑤、藏、布朗、阿昌、蒙古、崩龍、獨龍、普米等族。在各族人民生活中,民間歌唱活動占有特別重要的地位,幾乎滲透到生活中的各個領域。他們以歌唱傾訴男女間的相互愛慕,以歌唱激發生產鬥爭中的勞動熱情,以歌唱表示對死者的哀悼、對婚配的祝福,以歌唱抒發豐收的喜悅和節日的歡樂……尤其是那些沒有文字的民族,就往往靠那些知識廣博、閱歷豐富的老歌手,以長篇的敘事性歌曲,向本民族民眾和青少年傳授歷史知識、生產知識、生活知識和禮儀知識。據說,解放前的僳僳族人民“打官司”也是唱歌,原告、被告以歌唱申訴各自的理由,解決人也以歌唱進行裁決。因此,在許多民族中,小孩還在牙牙學語的時候,也就跟著大人學唱歌了。而一個高明的民歌手也就常常在本民族中得到人們的特別尊敬。

內容簡介

雲南民歌

雲南民歌雲南民歌不僅是雲南民族音樂的核心和基礎,而且對民族文學藝術的發展也具有特殊的意義。她不僅是民族歌舞音樂中的重要組成部分,也是民族樂曲發展的胚胎,她不僅孕育了少數民族戲曲、曲藝音樂的形成,同時也為戲曲說唱藝術的進一步發展提供了豐富的養料。在各類民族曲樂和華燈、白劇、壯劇、傣劇、揚琴、大本曲等戲曲、說唱音樂中,大量的曲調至今還保留民族的原形或近似民歌的變體。尤其不能忽視的是,各民族民歌歌詞本身就是極其豐富多彩的民間詩歌。歌詞可以變換,一般是樂手見景生情,隨感而發,即興編成歌詞。雲南的漢族人民與眾多的少數民族人民在包括文化、音樂在內的許多方面有長期而廣泛的交往。因此,雲南的漢族山歌更帶有山野的泥土氣息,曲調上也比四川、貴川的山歌都要豐富多彩。除了少數民族的影響之外,歷史上曾有大量江南人遷徙至雲南,因此雲南民歌中又有江南風格與西南風格的混合因素。

中國民歌

| 中國民歌是中國人民在社會實踐中為表情達意而口頭創作的一種歌曲形式。通過口傳心授在民眾世代相傳中不斷得到加工提煉,具有集體創作和不斷變異的特點。它源於生活,對中國人民生活有著廣泛深入的作用。它是中華民族文化的精粹,集中體現了一個民族的民族精神、性格、氣質、心理素質、風土人情和審美情趣等。民歌的音樂語言簡明洗鍊,音樂形象鮮明生動、短小精幹、易於傳唱,具有鮮明的民族特徵和地方色彩。 |