簡介

土家族民歌

土家族民歌詳細信息

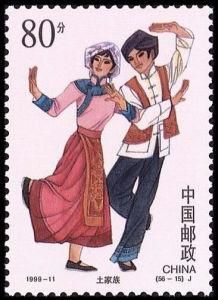

土家族文學以敘事詩、山歌及跳擺手舞時所唱之擺手歌等最為著名。擺手歌有大擺手歌和小擺手歌之分,大擺手歌具有史詩性質:小擺手歌多為苦歌、戀歌,系抒情性作品。具有濃郁的民族特色和獨特的山鄉風味。長篇敘事詩《錦雞》是四句頭民歌的組合體,用男女對唱方式表現,它以愛情故事為主線,反映出廣闊的社會生活面。

土家族民歌

土家族民歌“(男唱)黃四姐,(女唱)你喊啥子,(男)我給你送根絲帕子,(女)我要你根絲帕子幹啥子,(男)戴在妹頭上,行路又好看,坐著有人瞧,我的個嬌嬌沙。(女)哎呀我的哥,你送上這么多,(男)東西送得少些沙,你不要這么說……。”

《黃四姐》的歌詞曲調、演唱形式喜聞樂見,很容易被廣大民眾所接受。喜花鼓調有很多種,其中有《鬧五更》、《黃四姐》、《探男歌》、《貨郎歌》、《螃蟹歌》、《單身漢歌》、《青蛙歌》、《結婚歌》、《十送》、《十繡》、《十愛》、《十寫》、《十想》、《猜字歌》等等。

歷史淵源

土家族民歌

土家族民歌2000多年前,他們定居於今天的湘西、鄂西一帶,與其他少數民族一起,被稱為“武陵蠻”或“五溪蠻”。宋代以後,土家族單獨被稱為“土丁”、“土民”等。新中國成立以後,根據土家族人民的意願正式定名為土家族。

對於土家族的源流,一直以來史學界存在許多爭議,但大多數學者認為土家族是古代巴人的後裔。他們普遍認為,西元前400至600年,是巴人的國土巴子國(今重慶市)最興旺的時期,但到西元前316年,巴子國卻被秦國所滅。巴子國滅亡前後的一段時期,巴人開始從重慶一帶往東遷移。從西元1300年開始,這一帶的居民逐漸被統稱為“土家”。

巴人演變成土家族的論據:

1、巴人和土家族族稱發音相同。土家族自稱“比茲卡”, 其中“比茲” 是名稱本身,“卡” 等於“族” 或“家”。而古代與中古的巴人, 自稱中也有帶“比” 的音節,如地名方面,巴人曾經活動過的區域內有:湖南的白抵城、百曳灘,湖北的百節峒、北佳坪、白脊山、柏子山、白雉山,貴州的必際縣,重慶的百節、柏枝山, 以及一些帶有“鱉” 或“別” 的地名如“鱉縣” 等。在人名、姓氏、族稱方面,在巴人活動過的區域或歷史中,有:胚氏、“斑子” 與班氏、“復夷”、比足齊、必際、鼻息等。

2、巴人和土家族均生活在一個多虎的環境且都有白虎神崇拜。巴人與土家族生活過的西南和中南地區,自古以來就是一個多虎的環境,這在古籍《山海經》、《漢書》、《華陽國志》、《南齊書》、《蠻書》、《談苑》、《虎薈》等古籍中,比比皆是。巴人自稱白虎後裔,有白虎神崇拜。《後漢書·南蠻西南夷傳》說: “廩君死,魂魄化為白虎。巴氏以虎飲人血,遂以人祠焉。” 《華陽國志》記載,漢初的“板檐蠻” 又稱“白虎復夷”。東漢繁長、張祥等題名的碑里列有兩個“白虎夷王”,名叫資偉與謝節。入晉以後, “板檐蠻” 又有“弓弓頭虎子” 的稱號。南北朝末葉,鄂東長江沿岸的巴人中有自稱屬於“虎蠻”部族的。樊綽《蠻書》卷十說: “巴中有大宗,廩君之後也。……巴氏祭其祖,擊鼓而祭, 白虎之後也。” 可見,從西漢初年到唐代, 巴人或自稱為“白虎夷”,或“虎子”、“虎蠻”。

3、巴人和土家族語言中有相同的辭彙。這就是:虎稱“李” 和魚稱“娠隅”。巴人與土家族都有虎稱“李” 的辭彙。巴人稱魚“娠隅”這個字例,與今天土家族的同類稱呼相通。

4、巴人和土家族姓氏的相同據《世本》和《華陽國志·巴志》載,廩君之巴有五姓,而板檐之巴有七姓。關於巴人姓氏的研究,是與其起源、演變和融合有關的重要內容,因而歷來學者均較為注意。潘光旦先生在其著作中,對巴人五姓與七姓的發展及下落作了詳盡的考述。關於前五姓,他說:巴,除了廩君自己姓巴名務相以及戰國時代有一個巴蔓子而外,作為一個姓氏,似乎沒有在巴人區域裡流傳下來.而在漢人的區域裡,卻出現了一些姓巴的人-樊,有些帶樊字的地名,如樊口、樊城等,或許與巴人的樊姓有關;可以和樊氏一起說到的是范氏和繁氏。瞫,直接以瞫字為姓的人,文獻無證,但和在音讀與形象上相同或相近的姓,如覃、潭、譚等,則盡有其例,它們都或多或少與巴人及其後裔土家人有關。相,據傳後來演變為土家族的大姓向。鄭,今土家人中亦有存在。

民歌分類

土家族民歌

土家族民歌山歌:土家族山歌在語言上有土家語山歌和漢語山歌兩種;在聲腔上有高腔和平腔之分;在結構上有“一聲子”、“三聲子“、“四句頭”、“五句子“之 別;在內容上有情歌、古歌、禮儀歌、生活歌、苦情歌等。

薅草鑼鼓:又稱薅草歌、合音鑼鼓、挖土歌等。

勞動號子:土家人世居武陵山區和酉水、澧水兩岸,拖木運料,撬岩抬石,行船駕舟等,在勞動生活中占有重要地位,因而行船號子、拖木號子、岩工號子最為流行 。

搖兒歌與兒歌:龍山的坡腳、保靖的普戍流行用土家語唱的搖兒歌,曲調由上、下句組成,節奏平穩。普戍縣的搖兒歌有羽調式和徵調式兩種,鏇律多級進下行。

風俗歌:有哭嫁歌、孝歌、擺手歌等。

南溪號子

土家族民歌

土家族民歌南溪號子最初形成是土家族農民在生產勞動中解乏鼓勁的勞動號子和山歌號子。人們常說:“南溪左右兩面坡,男女老少會唱歌”,那是因為被險峻群山環抱的南溪村地理條件特殊,山谷狹長幽暗,阻礙了土家族先民的交流和聯繫,人們只得通過聲音來相互傳遞訊息,一聲聲吶喊在不經意間演變成了南溪村民文化生活中的重要內容,經過千年的豐富發展和傳承,從而形成了今天的南溪號子。

在南溪村有著“十對男女九對歌,十首山歌九情歌”的說法。南溪號子的歌詞多屬即興創作,無伴奏樂器,多以情歌為主,靠口頭傳唱得以世代相傳,沒有文字記錄,愛唱山歌的人看到什麼或想到什麼就唱什麼,往往是一首山歌開始由一個人唱,大家喜歡就自然會在人群中傳

瀕臨消亡

2005底,全國首批非物質文化遺產名錄公布,南溪號子名列其中,這個天大的喜訊傳來時,南溪號子卻面臨著消亡的危機。據了解,“文革”時期,南溪號子遭受了一次沉重的打擊。在那個混亂的年代裡,南溪號子被說成是“黃色風流歌”,從學校衝出來的紅衛兵到處破四舊,公社、大隊層層嚴令不準唱號子,唱慣了號子的山裡人哪能忍得住,於是唱號子的人們被揪到公社批鬥,南溪號子徒遭厄運,只能偷偷地傳唱,才得以保存。

近年來,電視、行動電話覆蓋了南溪村,通電通話也早已進入南溪村村民的家庭,人們早已拋棄了隔著山谷喊號子的聯繫方法,隨著土地下放,特別是近幾年來青壯年大量外出打工,南溪號子實質上已無發展,日漸衰落,現如今,真正能夠唱出原汁原味南溪號子的只有10餘位老人,年齡最大的78歲,年齡最小的58歲,中青年中沒有一人能喊出號子,南溪號子失去了傳人,面臨著消亡的危機。

針對這一危機,黔江區文化部門將南溪號子列入民族文化保護項目,採取有效措施,挖掘、整理和保護這一優秀的民間文化瑰寶。

為保護南溪號子,相關部門制定了一個五年計畫,決定在2006年對南溪號子進行全面普查,對曲目進行整理、收集並編寫中國小民歌教材,擴大南溪號子的影響;2007年將民歌教材在鵝池鎮各中國小試行,由民間號子手和文化專乾傳授號子唱法,培養青少年對號子的興趣;2008年在鵝池鎮、南溪村中國小組建學生南溪民歌演唱隊,發展青少年民歌手;2009年在黔江區各中國小普及民歌教材,在各國小校成立南溪民歌演唱隊;2010年由黔江區政府定期舉辦民歌比賽,促進南溪號子的傳承和發展。

中國民歌

| 中國民歌是中國人民在社會實踐中為表情達意而口頭創作的一種歌曲形式。通過口傳心授在民眾世代相傳中不斷得到加工提煉,具有集體創作和不斷變異的特點。它源於生活,對中國人民生活有著廣泛深入的作用。它是中華民族文化的精粹,集中體現了一個民族的民族精神、性格、氣質、心理素質、風土人情和審美情趣等。民歌的音樂語言簡明洗鍊,音樂形象鮮明生動、短小精幹、易於傳唱,具有鮮明的民族特徵和地方色彩。 |