基本信息

文化遺產名稱:南溪號子

所屬地區:重慶·黔江區

遺產編號:Ⅱ—25

遺產類別:民間音樂

申報日期:2006年

申報人/申報單位:重慶市黔江區

遺產級別:國家

簡介

南溪號子流行於重慶市黔江區,它的雛形是土家族農民在勞動中解乏鼓勁的勞動號子和山歌號子,與薅草鑼鼓近似。在長時期的傳唱過程中,南溪號子逐步發展成為一種自成一格的特殊山歌品種,它既不同於周邊的川江號子、縴夫號子,也有別於廣泛傳唱在武陵山區的其他勞動號子和山歌號子。其“一人領唱,二人扮尖聲,數人幫腔”的和聲演唱形式,極具價值。作為一名電視工作者,筆者曾多次赴南溪採訪,並攝製了新聞和電視文藝片在中央電視台、重慶電視台和黔江電視台播出。2005年11月,為申報首批國家級非物質文化遺產,筆者與文化廣電部門的領導和工作人員一道,再赴南溪調查,形成了南溪號子的申報材料和電視片腳本解說詞,並於年末成功申報首批國家非物質文化遺產。

南溪號子歌詞多為即興創作,但其腔調和唱法卻比較固定。唱腔主要有大板腔、九道拐、三台聲、打鬧台、南河號、喇叭號等十餘種。其基本唱法為一人領喊,二人或三人扮尖聲(即喊高音),三人或更多的人喊低音,眾人幫腔,從而形成高中低聲部互相應和、在山野間悠揚激盪的天籟之聲。

南溪號子

南溪號子現在整個黔江區能唱南溪號子的不到十人,且都年事已高,中青年中沒有一人能喊唱號子。這一民間音樂樣式瀕危狀況嚴重,急需進行搶救和保護。

南溪號子流行於重慶市黔江區,淵源要追溯到唐朝,它的雛形是土家族農民在勞動中解乏鼓勁的勞動號子和山歌號子。

南溪號子流傳於黔江區的高山、峽谷、深溝地帶的土家族和苗族民眾中,眾人合唱,聲調高昂,雄渾壯闊。演唱不分場合、地點,當地人逢紅白喜事,常鍾情於此。

南溪村有著“十對男女九對歌,十首山歌九情歌”的說法。南溪號子的歌詞多屬即興創作,無伴奏樂器,多以情歌為主,靠口頭傳唱得以世代相傳,沒有文字記錄,愛唱山歌的人看到什麼或想到什麼就唱什麼,往往是一首山歌開始由一個人唱,大家喜歡自然就會在人群中傳唱。

南溪號子的唱腔和唱法比較固定,唱腔主要有大板腔、九道拐、三台聲、打鬧台、南河號、喇叭號等十餘種。其基本唱法為一人領唱,兩人或三人唱高音,三人或更多的人唱低音,眾人幫腔,從而形成高中低聲部互相應和、在山野間悠揚激盪的天籟之音。2006年,南溪號子被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

南溪號子

南溪號子在渝東南土家族、苗族聚居的村寨,可以說是民歌的海洋。黔江區鵝池鎮的南溪是聞名的山歌之鄉,素有“南溪左右二面坡,男女老少會唱歌”之說。這裡,民族文化資源豐富,文化底蘊厚重,特色鮮明。以“ 《大板腔》 、 《九道拐》 、 《三台聲》為代表的“南溪山歌”,真是無時不在,無處不有。粗獷磅礴的“南溪號子”,散發著濃烈的生活氣息,極具藝術感染力,曾在全國捧獎。

據悉,這次全國首批國家非物質文化遺產評選,根據申報項目類別分為民間文學、音樂、雜技與技藝、民俗等十大類。重慶市共選送了25個民間藝術進行申報。在第一批501項全國首批國家非物質文化遺產名錄推薦名單的公示中,“黔江南溪號子”與銅梁龍舞、川江號子、梁山燈戲、梁平木版年畫等10項一道榜上有名。

詳細介紹

號子曲調本身的氣勢恢宏、山歌的淒婉動人之“絕”,不親自聆聽,很難想像。南溪號子誕生於土家族村民的勞動和生活,在深山峽谷里迴蕩了上千年,但隨著近幾十年社會生活翻天覆地的變化,現在已極少有人學唱,是真正瀕臨消亡了。記者日前現場採訪,經當地知情幹部、鄉民多人證實:屈指數來,目前真正能再現號子原生態狀況的,僅有十餘位老人,最小的52歲,最大的78歲。現場聆聽他們的合唱,才真正感受到“絕唱”的悲壯意味……

我自深谷溪流來

南溪號子

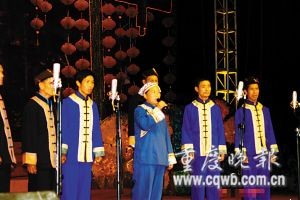

南溪號子9月25日晚,當60歲的土家族婦女馮廣香領唱起這首“嗩吶調”時,沉浸在一種憂傷的心境中,哼腔情到深處,不禁淚光盈盈。

黔江區大眾廣場上,見到這群來自鵝池鎮南溪村的土家民歌手的。他們來參加黔江區首屆鄉村文化節,帶隊的鵝池鎮副書記謝庭文介紹說,南溪號子目前只傳唱於南溪村,周邊早就沒有這種民歌類型了。

78歲的楊再方老人說:“南溪村離這裡(距黔江區府)還有100公里,村子裡有400多戶人,現在青、壯年都外出打工,年輕點的婦女也都跟倒走囉。留家的只有老人和念書的娃兒。”

說起吼號子,老人頗有些興奮,“那是祖輩上傳下來的東西,個把人不能吼,要人多才得行。一人領,多人和,乾起活路來才解乏鼓勁。”記者了解到,南溪號子淵源要追溯到唐朝。雛形產生於土家人勞動中的山歌號子,與周邊的“薅草鑼鼓”近似。喊號子一般不少於7人,“1人領唱,2人或3人扮尖聲(高音),其他人唱低音,眾人幫腔。”

68歲的胡安祿老人說,他們的土家村寨坐落於兩座高山所夾的深谷中,南溪河水穿流而過,經酉陽注入烏江支流阿蓬江。他還記得,上世紀五、六十年代,正是農村集體化、公社化時期,坡上幹活的人唱起號子,兩岸應和,聲調宏壯,實在是山野間盪氣迴腸的天籟之聲。

不攀高雅天成趣

58歲的楊正澤,在演唱隊伍里算年輕的,說起號子的曲調如數家珍:喇叭號、大板腔、九道拐、南河號、三台聲、打鬧台……從內容上看,除了從勞動、生活中積聚了土家人的情感智慧和幽默樂觀天性,還涉及不少歷史、地理和土家民俗文化,民間傳說的內容。

“南溪山高兩面坡,男女老少愛唱歌,沿河兩岸號子起,‘炸’斷悠悠南溪河……”61歲的胡興澤和64歲的阮中英老人說起號子中的情歌,更是興致盎然:

“太陽出來曬白岩,情妹出來‘曬呵咳’(呵欠);

情妹‘呵咳’我不愛,我愛阿妹好人才……”

老人們你一言我一語,給記者數說起動人的歌詞。如《六月薅草》的對唱:

(男):六月太陽像把火,你把涼帽借給我。

南溪號子

南溪號子(男):薅草鋤頭把把長,麥根草帽遮太陽。

(女):只要你心合我意,我來薅草你歇涼……

正是這些動人的歌調,陪伴著這些土家老人的記憶,呵護著他們的滄桑人生。

風流哪堪“風流”破

楊再方老人說,他10來歲上坡幹活時,就開始吼號子了。號子不要人教,只要融入勞動人群,就會情不自禁,口口相傳,宣而泄之。

馮廣香現在經常扮“領腔”,她說小時候就愛唱,特別喜歡號子,但爺爺奶奶不準她學,按土家人的規矩,女人未出嫁前不許去吼號子。於是她悄悄跟著大人哼,幾十年下來,也積累了一肚子號子。她說她的感情離不開號子,她的文化也是號子教的,例如號子中的民俗地理常識:

問一聲,踩倒鋤頭向根生,鋼鐵出於哪州縣?鐵匠生於哪州人?

唱一聲,我來幫你說原由,鋼鐵出於青州縣,鐵匠出於柳州人。

又如:

酉陽(古時酉陽南溪轄)有個十字街,

|

| 黔江南溪號子 |

南溪有個歇馬台,

只說酉陽修得好,

沒得南溪情妹乖。

但是,從上世紀六十年代中期起,特別是“文革時期”,南溪號子便陡遭厄運。李元碧老太回憶說,那時候號子被說成是黃色“風流歌”,學校衝出來的紅衛兵到處破四舊,公社、大隊都層層嚴令不準再唱號子。楊再方、胡安祿老人說,他們都親眼看見唱號子的人被揪到公社去挨斗的情景,真是不堪回首。

何時溪流載歌來

幾位老人說起近年南溪號子的命運,不禁憂喜參半。

他們說,這些年鵝溪鎮和南溪村的變化太大了。村寨早已通電通話,電視和行動電話也覆蓋全村。但隨著土地下放到戶,集體勞動形式基本結束,特別近年青壯年大量赴外打工,號子實質上已無發展,逐趨衰落。不過進入本世紀後,號子的特殊魅力仍被政府關注,區、鎮的文化專乾專門來收集、組織演唱過號子。南溪號子也多次參加

南溪號子

南溪號子當聽說南溪號子今年5月已被列為國家級的非物質文化遺產,老人們十分欣慰。最近,市、區、鎮為搶救這一文化遺產正在定規劃、撥專款,落實傳承普及措施。

不過要讓南溪號子如汩汩不絕的南溪河水一樣流淌,“那也不是件容易的事呵!”楊再方老人眼光深邃地慨嘆著。

神秘的南溪號子

演員們天籟般的歌聲把觀眾帶進了原始、樸實、又充滿神秘的遠古,讓人身臨其境地感受了原始的勞動場面。這是一組原生態山歌,由南溪號子、高爐號子、黎水號子組合在一起,分別再現了三種不同的勞動場面。南溪號子是由一群精神抖擻的老人組合演唱的。大多數都是年過七旬的老爺爺、老太太,年齡最大的有78歲了。“這樣的大型活動我們已經參加過多次。”主唱的老太太高興地說。據了解,南溪號子產生於清朝時期,是勞動人民在勞動過程中為了緩解疲勞逐漸形成並世代流傳下來的一種只有音韻沒有歌詞的號子。

藝術特色

在長時期的傳唱過程中,南溪號子逐步發展成為一種自成一格的特殊山歌品種,它既不同於周邊的川江號子、縴夫號子,也有別於廣泛傳唱在武陵山區的其他勞動號子和山歌號子。上世紀五、六十年代,是農村集體化、公社化時期,坡上幹活的人唱起號子,兩岸應和,聲調宏壯。那時是南溪號子的鼎盛時期。

南

南溪號子

南溪號子在南溪村有著"十對男女九對歌,十首山歌九情歌"的說法。南溪號子的歌詞多屬即興創作,無伴奏樂器,多以情歌為主,靠口頭傳唱得以世代相傳,沒有文字記錄,愛唱山歌的人看到什麼或想到什麼就唱什麼,往往是一首山歌開始由一個人唱,大家喜歡就自然會在人群中傳唱。

南溪號子歌詞多為即興創作,但其腔調和唱法卻比較固定。唱腔主要有大板腔、九道拐、三台聲、打鬧台、南河號、喇叭號等十餘種。其基本唱法為一人領喊,二人或三人扮尖聲(即喊高音),三人或更多的人喊低音,眾人幫腔,從而形成高中低聲部互相應和、在山野間悠揚激盪的天籟之聲。一首號子多為4句,一句7個字,中間有大量襯詞。如"新打船兒下余渡,余渡有個兩夫婦,生下麼姑一尺五;六么妹生下地,團團轉轉把媒提,么妹還在娘懷裡。"

武陵山特殊的地理和社會環境培育了土家人粗獷、豪放的性格特徵,也造就了其濃郁的民族文化--南溪號子.南溪號子深受人民民眾喜愛,其內容涉及土家族歷史、地理、民間傳說,傳達了許多已經消亡的文化信息,為山歌號子的一種原生態特異體裁,具有獨特的藝術特色與價值.

現狀

南溪號子的內容涉及土家族歷史、地理、民間傳說,傳達出許多古老的歷史文化信息。演唱的特異性,系土家民族音樂文化的遺存,具有吸收優秀傳統發展民族音樂的藝術價值。上世紀五、六十年代,是農村集體化、公社化時期,坡上幹活的人唱起號子,兩岸應和,聲調宏壯。那時是南溪號子的鼎盛時期。近年來,電視、行動電話覆蓋了南溪村,通電通話也早已進入南溪村村民的家庭,人們早已拋棄了隔著山谷喊號子的聯繫方法,隨著土地下放,特別是近幾年來青壯年大量外出打工,南溪號子實質上已無發展,日漸衰落,現如今,真正能夠唱出原汁原味南溪號子的只有10餘位老人,年齡最大的78歲,年齡最小的58歲,中青年中沒有一人能喊出號子,南溪號子失去了傳人,面臨著消亡的危機。

保護規劃

保護內容

對南溪號子曲目在整理、收集的基礎上結集出版中國小民歌教材,擴大南溪號子的影響;在鵝池鎮、南溪村的中國小成立南溪民歌演唱隊,由民間號子手和文化專乾傳授號子唱法,培養青少年對號子的興趣;黔江區政府定期舉辦民歌比賽,促進南溪號子的傳承和發展。

五年計畫

2006年全面普查,對《南溪號子》曲目進一步整理、收集;編寫中國小民歌教材。

2007年中國小民歌教材在鵝池鎮各中國小校試行。

2008年在鵝池鎮、南溪村中國小組建學生南溪民歌演唱隊,發展青少年民歌手。

2009年在全區各中國小普及民歌教材,各中國小校成立南溪民歌演唱隊。

2010年舉辦一年一度的南溪號子比賽,促進南溪號子的傳承和發展。

中國民間音樂非物質文化遺產

| 民間音樂又稱民間歌謠、民俗音樂、民間短篇詩歌等,簡稱民謠、民歌、民樂或民曲,國際民間音樂協會的解釋定義為“經過口傳過程發展起來的普羅大眾音樂”,也就是該音樂散布過程,純粹是由演奏者或音樂接收者記錄教習,並親自相傳所得。其範圍包含歌曲、簡單樂器演奏,甚至舞曲曲調與步伐。 |

| 左權開花調 | 河曲民歌 | 蒙古族長調民歌 | 當塗民歌 | 巢湖民歌 | 畲族民歌 | 興國山歌 | 興山民歌 | 桑植民歌 | 梅州客家山歌 | 中山鹹水歌 | 崖州民歌 | 儋州調聲 | 石柱土家兒調 | 巴山背二歌 | 傈僳族民歌 | 紫陽民歌 | 裕固族民歌 | 藏族拉伊 | 靖州苗族歌 | 川江號子 | 南溪號子 | 木洞山歌 | 川北薅草鑼鼓 | 侗族大歌 | 侗族琵琶歌 | 哈尼族多聲部民歌 | 彝族海菜腔 | 那坡壯族民歌 | 澧水船工號子 | 古琴藝術 | 蒙古族馬頭琴音樂 | 蒙古族四胡音樂 | 嗩吶藝術 | 遼寧鼓樂 | 江南絲竹 | 海州五大宮調 |嵊州吹打 | 舟山鑼鼓 | 十番音樂 | 魯西南鼓吹樂 | 板頭曲 | 宜昌絲竹 | 枝江民間吹打樂 | 廣東音樂 | 潮州音樂 | 廣東漢樂 | 梁平癩子鑼鼓 | 土家族打溜子 | 河北鼓吹樂 | 晉南威風鑼鼓 | 絳州鼓樂 | 上黨八音會 | 冀中笙管樂 | 銅鼓十二調 | 西安鼓樂 | 藍田普化水會音樂 | 回族民間器樂 | 文水子 | 智化寺京音樂 | 五台山佛樂 | 千山寺廟音樂 | 蘇州玄妙觀道教音樂 | 武當山宮觀道樂 | 新疆維吾爾木卡姆藝術 | 南音 | 泉州北管 | 黃河號子 | 武德鎮抬鼓 | 西坪民歌 | 淅川鑼鼓曲 | 豐收鑼鼓 | 石台十番鑼鼓 | 酉華唱經鑼鼓 | 留左吹打樂 | 高郵民歌 | 海門山歌 | 南鄉田歌 | 萬載紙棚山歌 | 靖安打鼓鏟山歌 | 銅鼓客家山歌 | 豐城花釵鑼鼓 | 運河船工號子 | 襄陽火炮 | 八十八行 | 單弦拉戲 | 向壩民歌 | 黃州點子 | 房陵鑼鼓歌 | 呂家河民歌 | 絲弦鑼鼓 | 盪腔鑼鼓 | 民間歌謠 | 超化吹歌 | 硪工號子 | 洛陽海神樂 |