基本信息

文化遺產名稱:澧水船工號子

澧水船工號子 澧水船工號子 |

遺產編號:Ⅱ—33

遺產類別:民間音樂

申報日期:2006年

申報人/申報單位:湖南省澧縣

遺產級別:國家

簡介

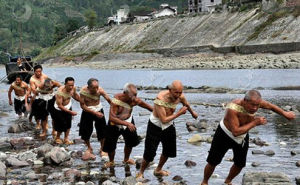

澧縣位於湖南北部、洞庭湖的西緣。這裡是湘西北重鎮,有"九澧門戶"之稱,明清時代成為重要的商埠碼頭,是整個湘西北物資進出的集散中心。由於特殊的地理環境,這裡的長途運輸只能靠水路船運,澧縣境內的澧水、涔水、道河沿岸的勞動人民大多以行船運貨為生,船舶近千,桅桿林立,船工不足一萬也有八千,每隻大型木船的縴夫不少於二十人。在逆水行船拉縴的過程中,為了集中力量,振奮精神,統一步調,自然而然出現了一種由地方小調轉化成的獨特的勞動號子,這就是澧水船工號子。

藝術特色

在人民音樂出版社出版的《民間歌曲概論》中,四川音樂學院宋大能教授定論:“湖南澧縣的澧水船工號子,是十分著名而具有代表性的行船號子,它的藝術風格獨特,地方色彩鮮明,在結構上已完整成套”。

音樂元素

澧水船工號子是漢族民間音樂,眾多澧水船工來自湘西北苗族、土家族等多個少數民族,因此,在澧水船工號子發展的過程中,融合了當地各少數民族的音調、裝飾音、襯詞等音樂元素,音樂表現手段上呈現出多民族化特點;在調式方面,澧水船工號子一般採用民族羽調式,似土家族吟誦般但質樸婉轉的鏇律音調(《板栗開花一條線》);在裝飾音等運用方面,澧水船工號子借鑑了苗歌音樂中裝飾音、滑音豐富多變等特點,用假聲演唱高腔和用真聲演唱平腔的演唱方式同苗族音樂亦有異曲同工之妙;在襯詞方面,大量運用苗族、土家族音樂中的襯詞,如:喲、咳、啊、哎、哪、啦、囉、咿、呀、嘿、哩、嗬等。因此,綜合分析澧水船工號子中的音樂特點,充分體現了音樂元素的民族多樣化和民族文化大融合的特點。

唱詞唱腔

澧水船工號子其句式分七字、五字兩種,一般是由一人領唱,眾人合唱,氣勢磅礴,渾厚有力。

特別是慢板、平板、急板三種唱腔各具特色,能有力刻划船工行船時那種堅毅、勇敢、勤勞的性格和氣質,生動地表現船工們在不同環境和條件下從事撐篙、搖櫓、拉縴時的情景,給人留下深刻難忘的印象,一直為廣大人民民眾所喜愛。

澧水船工號子以反映船工們苦難生活和勞動場面為主題,雖然比較通俗,但豪氣沖天,充滿了藝術魅力。如“太陽出來紅滿天,船工汗水濕衣衫”,“山高水險不用怕,步步蹬穩往前爬”。

另外,也有專門唱給船老闆和旁觀者聽的號子,如“高山烏雲即刻到,拉縴好比過天橋,泥爛路滑難行走,汗水雨水流成槽”,“風兒吹來河兒彎,情哥搭信要鞋穿”等等。

演唱風格

它的演唱形式又分為三種不同風格:

逆水行船拖貨時搖櫓或拉縴唱。

休閒唱,船停靠碼頭後,船工自法發喊起自編號子,多是自娛自樂,男女之間借歌傳情。

舞台演出唱,一般根據船工號子基調,加以創作新編船工號子參加各類文藝活動。

代表作品

舞蹈分為三部分,由《平水號子》舞段、《么妹子》舞段和《搶灘》舞段聯套而成。

主要類別

1、按船工作業的種類劃分,有"槳號子"、"櫓號子"、"篙號子"、"纖號子"、"作纜號子"、"篷帆號子"、"錨號子"等七種。

澧水船工號子

澧水船工號子2、按流傳的地域劃分,則多以江河名稱之,如"湘江船工號子"、"資江船工號子"等。

澧水源於湘北桑植境內,經大庸、慈利、石門、臨澧等縣,穿越澧陽平原入洞庭湖西部,各流段地貌變化大,有群山狹谷、丘陵平原,船工們為適應各種水流情形而編唱的號子也就多種多樣。

3、澧水號子又分為平板、數板、快板、慢板四類:平板又稱"么妹子呼咳",是平緩流段搖櫓時所唱;數板又稱"低腔",節奏緊湊,速度較快,是深水行進時所唱;快板亦稱"高腔",是深水搖櫓、與急流搏擊時唱的號子;慢板通稱"三吆台",是深水搖櫓緩行中使用的號子,節奏穩重,音調深沉。

傳承價值

"澧水船工號子"有其獨特的藝術價值:一是歷史悠久,源遠流長,忠實地記錄著澧水船工們的淚與心酸,展現了勞動人民勇於與大自然拼搏的大無畏的精神,同時,湘西北又是苗族、土家族等多個民族聚居的地方,澧水船工有不少人來自於少數民族,"澧水船工號子"象徵著56個民族的大團結,擰成一股繩,奮力拚搏,勇於開拓進取的民族精神,因此,它是我國人民的最珍貴的文化遺產之一;二是具有濃厚的地方色彩和鮮明的民間音樂特點,粗狂、渾厚、鏗鏘有力、聲調高亢和諧,在狂風大浪中,用以凝聚力量、振奮精神、統一步調,是一種最有實用價值的民間音樂,凡是在全力拚搏的大型勞動場面都能用得上,如抗洪搶險,搬運鐵軌、體育運動中的拔河比賽等都可借用這種勞動號子,以發揮集體力量。

澧水船工號子原隨商船的產生而形成,又隨商船的發展而發展,隨木板商船的消失而瀕危。改革開放以來,交通事業突飛猛進,汽車、火車運輸取代了澧水流域的水上運輸,百分之九十的船民早已改行,另謀生路,船工拉縴已成陳跡。老一輩的船工也因年事已高,相繼離世,在此情形下,曾經名揚中外的古老的澧水船工號子正瀕臨著失傳的危險。

其他

國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,澧水船工號子經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

中國民間音樂非物質文化遺產

| 民間音樂又稱民間歌謠、民俗音樂、民間短篇詩歌等,簡稱民謠、民歌、民樂或民曲,國際民間音樂協會的解釋定義為“經過口傳過程發展起來的普羅大眾音樂”,也就是該音樂散布過程,純粹是由演奏者或音樂接收者記錄教習,並親自相傳所得。其範圍包含歌曲、簡單樂器演奏,甚至舞曲曲調與步伐。 |

| 左權開花調 | 河曲民歌 | 蒙古族長調民歌 | 當塗民歌 | 巢湖民歌 | 畲族民歌 | 興國山歌 | 興山民歌 | 桑植民歌 | 梅州客家山歌 | 中山鹹水歌 | 崖州民歌 | 儋州調聲 | 石柱土家兒調 | 巴山背二歌 | 傈僳族民歌 | 紫陽民歌 | 裕固族民歌 | 藏族拉伊 | 靖州苗族歌 | 川江號子 | 南溪號子 | 木洞山歌 | 川北薅草鑼鼓 | 侗族大歌 | 侗族琵琶歌 | 哈尼族多聲部民歌 | 彝族海菜腔 | 那坡壯族民歌 | 澧水船工號子 | 古琴藝術 | 蒙古族馬頭琴音樂 | 蒙古族四胡音樂 | 嗩吶藝術 | 遼寧鼓樂 | 江南絲竹 | 海州五大宮調 |嵊州吹打 | 舟山鑼鼓 | 十番音樂 | 魯西南鼓吹樂 | 板頭曲 | 宜昌絲竹 | 枝江民間吹打樂 | 廣東音樂 | 潮州音樂 | 廣東漢樂 | 梁平癩子鑼鼓 | 土家族打溜子 | 河北鼓吹樂 | 晉南威風鑼鼓 | 絳州鼓樂 | 上黨八音會 | 冀中笙管樂 | 銅鼓十二調 | 西安鼓樂 | 藍田普化水會音樂 | 回族民間器樂 | 文水子 | 智化寺京音樂 | 五台山佛樂 | 千山寺廟音樂 | 蘇州玄妙觀道教音樂 | 武當山宮觀道樂 | 新疆維吾爾木卡姆藝術 | 南音 | 泉州北管 | 黃河號子 | 武德鎮抬鼓 | 西坪民歌 | 淅川鑼鼓曲 | 豐收鑼鼓 | 石台十番鑼鼓 | 酉華唱經鑼鼓 | 留左吹打樂 | 高郵民歌 | 海門山歌 | 南鄉田歌 | 萬載紙棚山歌 | 靖安打鼓鏟山歌 | 銅鼓客家山歌 | 豐城花釵鑼鼓 | 運河船工號子 | 襄陽火炮 | 八十八行 | 單弦拉戲 | 向壩民歌 | 黃州點子 | 房陵鑼鼓歌 | 呂家河民歌 | 絲弦鑼鼓 | 盪腔鑼鼓 | 民間歌謠 | 超化吹歌 | 硪工號子 | 洛陽海神樂 |