基本信息

蒙古族四胡音樂

蒙古族四胡音樂所屬地區: 內蒙古 · 通遼

文化遺產名稱:蒙古族四胡音樂

遺產編號:Ⅱ—36

遺產類別:民間音樂

申報日期:2006年

申報人/申報單位:內蒙古自治區通遼市

遺產級別: 國家

簡介

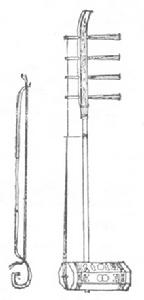

通遼市蒙古族四胡,蒙古語稱侯勒、胡兀爾、胡爾,康熙朝編纂的《律呂正義後編》中稱之為“提琴”。蒙古族四胡是最具蒙古族特色的樂器之一,

.

.分高音四胡、中音四胡和低音四胡三類。形制和漢族地區的四胡相同,常使用紅木、紫檀木製作,琴筒多呈八方形,蒙以蟒皮或牛皮為面,弦軸和軸孔無錐度,利用弦的張力緊壓軸孔以固定,有的還在琴桿、琴筒上鑲嵌螺鈿花紋為飾,細竹系以馬尾為琴弓,弓桿中部包以長10厘米銅皮或鑲鋼片、象牙,根部裝骨或木製鏇鈕,張絲弦或鋼絲弦。

歷史發展

四胡歷史悠久,它源於我國北方奚部的奚琴。13世紀後,四胡已在蒙古族地區流傳。在16世紀阿拉坦汗的宮廷壁畫上,繪有一女樂工手持細棒狀琴桿、筒形音箱、四軫同設琴首後端、馬尾弓夾於弦間拉奏的樂器,與今日之四胡演奏形象完全相同。清代四胡又稱提琴,用於宮廷音樂番部合奏中,形制已和今日蒙古族四胡惟肖。

元朝以後,四胡藝術廣泛流傳,曾一度風靡於內蒙古自治區、遼寧、吉林、黑龍江和華北等漢族聚居地區,對漢族民間說唱產生了深遠的影響。位於科爾沁草原腹地的通遼市是目前四胡藝術最為繁盛的地區。

種類和特點

高音四胡

蒙古族四胡音樂

蒙古族四胡音樂蒙古族弓拉弦鳴樂器。又稱蒙古小四胡。是在民間小四胡的基礎上改制而成。音色清脆,可用於獨奏、器樂合奏。流行於內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等省區。音色清脆悠揚、優美動聽,音量較大。演奏技巧左手有滑音、顫音、打音、泛音、雙音、雙打音、雙泛音 等,右手技法和二胡相似。主要用於獨奏、重奏、器樂合奏。常與中音四胡、馬頭琴、三弦、雅托噶或火不思等樂器重奏或合奏。較著名的高音四胡演奏家有孫良、朝魯、吳雲龍、趙雙虎、青格勒圖和滿都拉等。高音四胡傳統樂曲有:《八音》、《花腰調》、《荷英花》、《韓秀英》、《英德勒瑪》、《農恩吉婭》、《阿斯爾》、《趕路》等,

創編樂曲有:

《蒙古八音十二調》、《阿斯爾十二調》、《東蒙民歌聯奏》、《歡樂的草原》、《白駿馬》、《牧馬青年》和《馴馬手》等。

中音四胡

蒙古族弓拉弦鳴樂器。流行於內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等省區的農區和半農半牧區。形制同低音四胡,稍小。琴筒呈圓筒形,用薄黃銅板卷焊而成,筒長16厘米、直徑10厘米,筒前口蒙以蟒皮或牛皮為面,筒口外用銅箍緊固,筒後端敞口,口內設銅製框線。琴頭琴桿用一整塊紅木或柴檀木製作,全長90厘米。琴頭平頂,上置四軸,張有四條絲弦或銅弦,細竹系兩束馬尾為弓,弓長68厘米。演奏姿勢、方法和技巧,均與低音四胡相同。中音四胡有兩個八度,音色圓潤、明亮。可用於獨奏、重奏、器樂合奏或為說書、演唱等說唱音樂伴奏。是四胡重奏和民樂合奏中的主要中音樂器。它常和高音四胡一起重奏,並與高音四胡、馬頭琴、三弦、火不思等樂器合奏。較著名的中音四胡演奏家有孫良、朝魯、吳雲龍、趙雙虎、青格勒圖等。中音四胡獨奏曲目與高音四胡相同,改編的四胡重奏曲有《阿斯爾》、《老八板》和《蒙古八音》等。

低音四胡

蒙古族四胡音樂

蒙古族四胡音樂蒙古族弓拉弦鳴樂器。又稱大四胡和好來寶四胡,廣泛流行於內蒙古自治區的牧區和半農半牧區。牧區的低音四胡,為便於在馬上攜帶,琴體可以裝拆成幾個部分,即一個琴筒、兩截琴桿、弦軸和琴弓等。琴筒最早用一整段木料掏空內腔而成圓筒形,筒長30厘米、直徑15厘米~20 厘米,筒前口蒙以羊皮、馬皮或牛犢皮為面,筒後端敞口。嗣後琴筒又用硬木製成圓形、六方形或八方形。琴桿木製,多為兩截,全長110厘米,張四條腸衣弦、絲弦或銅弦。琴弓用木料或柳枝作桿,兩端系以馬尾而成,弓長85厘米。主要流行於哲里木盟、昭烏達盟和興安盟等地。主要用於蒙古族說唱好來寶和蒙古族演唱烏力格爾伴奏。低音四胡的傳統樂曲有:《萬里》、《剛來瑪》、《荷英花》、《八音》等,創編樂曲有:《蟒古斯》、《八音梆子》和《趕路》等。

傳承意義

蒙古族四胡文化積澱豐厚,表現力豐富,技藝自成一體,鏇律悠揚、古樸,是從事半農半牧生產方式的蒙古族人民傑出的音樂創造,在蒙古族歷史學、文化學、民俗學、中外文化交流等方面都具有很高的學術研究價值。

黑龍江非物質文化遺產——蒙古族四胡音樂

在蒙古族傳統民間樂器中,風格濃郁、獨具特色的除了馬頭琴,就當屬四胡了。四胡也叫四弦琴,因有四根琴弦而得名。蒙古語叫它“胡爾”。也叫“都日奔齊和圖胡爾”,意即“有四個弦軸的琴”。

四胡最早產生於戰國時期的北方少數民族東胡,顧名“胡琴”。在元朝的蒙古族中已經十分流行。清初著名蒙古族歷史學家羅卜桑丹津在他的巨著《黃金史》中記載:成吉思汗在征服西夏的途中病逝了,當蒙古騎兵護送靈車返回故鄉不兒罕山的時候,軍中最著名的歌手吉洛闊台在獻給他的君主成吉思汗的歌中唱到:

您化作雄鷹的翅膀,

乘風歸去了,我賢明的可汗;

………

您那胡爾、潮爾奏出的美曲佳音,

您那廣闊無垠的土地、眾多的人民,

還有那山川河流、富饒的草原,

都在哪裡啊?

歌中的“胡爾、潮爾”就是指的四胡和馬頭琴兩種樂器。

傳統的四胡也叫低音四胡。受製作條件的限制樂器愛好者多為就地取材,以杏木等硬雜木為材料,自製自用。琴筒直徑約10厘米,長約20厘米,形體有圓筒形、六角形和八角形等幾種,整段木材刳制而成,也有用木板粘接或薄銅板、竹筒製成,一端蒙上馬皮或羊皮,琴桿與琴筒木材相同。弓桿較短,樹枝製成,琴弓縛兩束馬尾。近現代四胡多為樂器廠製造。因此,在選材上更趨於多樣化:用竹製琴弓,琴筒蒙以蟒皮,用紅木、烏木、紫檀等木材製作琴身,並在琴筒、琴桿上鑲以牛骨、貝殼、銀、銅等飾片傳統圖案,使四胡不失為一件華美的樂器和工藝品。

低音四胡分里外弦,均為雙弦,五度定弦,由於里外弦分別是兩根琴弦同時奏出的獨特的和音,因而琴聲柔和、優美。

四胡演奏的指法也非常獨特,它不像二胡和其它弦樂器那樣用指尖按弦,而是用手指的第二關節奏出滑音、打音、彈撥音、泛音等,因此音色更為優美、醇厚、悠揚,更具有草原風格。它最適合為蒙古族民間藝人說唱“好來寶”和蒙古琴書(烏力格爾)伴奏。牧人們勞動之餘,聚集在蒙古包里,藝人拉起四胡,以說唱的形式娓娓講述起歷史上英雄史詩和一些動人的故事,那粗獷、寬厚而深沉的琴聲,伴以弓桿擊打琴筒的節拍聲,和藝人的說唱相得益彰,令人著迷。

由於低音四胡音調低沉、舒緩,演奏起來往往使人有黯然之感,它不太適合合奏及為歌手唱歌伴奏,因而大大影響它的表現力。解放後,蒙古族專業人員和民間藝人根據時代的要求,在弘揚四胡這一古老民族器樂藝術的同時,也致力於四胡的改革,將琴筒縮小,琴桿縮短,琴弓加長,創製出高音四胡。改良後的高音四胡,音色高亢、激越、乾脆、亮麗,使四胡的表現力和套用範圍更加廣泛和豐富。它既可以獨奏,為歌手伴奏,也可以用於樂隊合奏,還可以和三弦等樂器重奏。古老的四胡煥發了青春,趕上了時代的節奏和鏇律,成為祖國民族器樂百花園中的一朵奇葩。

在蒙古民族文化源遠流長的郭爾羅斯,四胡作為一種風格獨特的民族樂器,得到了世代傳承。在舊社會,四胡是民間藝人用以傾訴牧民苦難生活、鞭韃剝削和壓迫,嚮往美好生活,歌頌英雄史詩的手段。

新中國建立以後,前郭爾羅斯蒙古族自治縣民族文化日益繁榮,四胡藝術得到了較快發展和提高。其中典型的代表人物是蒙古族說唱藝人吳耘圃(白音倉布)和四胡演奏家蘇瑪。蒙古族說書藝人吳耘圃,用四胡伴奏,說唱了許許多多膾炙人口的故事,歌頌祖國、歌頌家鄉和美好生活,並培養了蒙古書接班人。著名四胡演奏家蘇瑪,畢生致力於四胡演奏藝術,創作出象《趕路》、《八音》、《悶工》等極富草原特色的四胡獨奏曲,灌制了唱片。人民音樂出版社整理出版了他創作、改編演奏的《內蒙古四弦獨奏曲集》。作為中國民族民間藝術家1956年參加第十一屆“布拉格之春”國際音樂節演出,載譽而歸。他創作的作品成為縣民族歌舞團保留的精品節目,他的演奏技巧為四胡演奏員和業餘愛好者學習、研究和掌握。現在前郭縣四胡演奏不僅在專業文藝團體中得到了繼承和發展,在民眾業餘愛好者中也得到了普及,並且在幾所蒙古族學校的中小學生中教學四胡演奏。可以相信,四胡這一古老而又年輕的民族器樂藝術,必將在民族文藝的百花園中,永遠綻放絢麗的花朵。

中國民間音樂非物質文化遺產

| 民間音樂又稱民間歌謠、民俗音樂、民間短篇詩歌等,簡稱民謠、民歌、民樂或民曲,國際民間音樂協會的解釋定義為“經過口傳過程發展起來的普羅大眾音樂”,也就是該音樂散布過程,純粹是由演奏者或音樂接收者記錄教習,並親自相傳所得。其範圍包含歌曲、簡單樂器演奏,甚至舞曲曲調與步伐。 |

| 左權開花調 | 河曲民歌 | 蒙古族長調民歌 | 當塗民歌 | 巢湖民歌 | 畲族民歌 | 興國山歌 | 興山民歌 | 桑植民歌 | 梅州客家山歌 | 中山鹹水歌 | 崖州民歌 | 儋州調聲 | 石柱土家兒調 | 巴山背二歌 | 傈僳族民歌 | 紫陽民歌 | 裕固族民歌 | 藏族拉伊 | 靖州苗族歌 | 川江號子 | 南溪號子 | 木洞山歌 | 川北薅草鑼鼓 | 侗族大歌 | 侗族琵琶歌 | 哈尼族多聲部民歌 | 彝族海菜腔 | 那坡壯族民歌 | 澧水船工號子 | 古琴藝術 | 蒙古族馬頭琴音樂 | 蒙古族四胡音樂 | 嗩吶藝術 | 遼寧鼓樂 | 江南絲竹 | 海州五大宮調 |嵊州吹打 | 舟山鑼鼓 | 十番音樂 | 魯西南鼓吹樂 | 板頭曲 | 宜昌絲竹 | 枝江民間吹打樂 | 廣東音樂 | 潮州音樂 | 廣東漢樂 | 梁平癩子鑼鼓 | 土家族打溜子 | 河北鼓吹樂 | 晉南威風鑼鼓 | 絳州鼓樂 | 上黨八音會 | 冀中笙管樂 | 銅鼓十二調 | 西安鼓樂 | 藍田普化水會音樂 | 回族民間器樂 | 文水子 | 智化寺京音樂 | 五台山佛樂 | 千山寺廟音樂 | 蘇州玄妙觀道教音樂 | 武當山宮觀道樂 | 新疆維吾爾木卡姆藝術 | 南音 | 泉州北管 | 黃河號子 | 武德鎮抬鼓 | 西坪民歌 | 淅川鑼鼓曲 | 豐收鑼鼓 | 石台十番鑼鼓 | 酉華唱經鑼鼓 | 留左吹打樂 | 高郵民歌 | 海門山歌 | 南鄉田歌 | 萬載紙棚山歌 | 靖安打鼓鏟山歌 | 銅鼓客家山歌 | 豐城花釵鑼鼓 | 運河船工號子 | 襄陽火炮 | 八十八行 | 單弦拉戲 | 向壩民歌 | 黃州點子 | 房陵鑼鼓歌 | 呂家河民歌 | 絲弦鑼鼓 | 盪腔鑼鼓 | 民間歌謠 | 超化吹歌 | 硪工號子 | 洛陽海神樂 |