胡兀爾四胡,蒙古語為胡兀爾。從蒙古汗國建立起就廣泛演奏於宮廷、祭祀和軍樂中。當時,蒙古族宮廷樂的繁榮發展,帶動了民間器樂的傳播。據介紹,蒙古四胡經一代宗師孫良先生多年研製、改進、提高、發展之後,把一個只有在蒙古族民間流傳的民間樂器,推上正規演出舞台,蒙古四胡也從此成為富有表現力的獨奏樂器,從而進一步確定了四胡在蒙古民族音樂史上的地位,同時,也產生了一大批民間藝人和四胡演奏家。新成立的內蒙古四胡協會,將通過挖掘、搶救、整理、保護蒙古四胡文化遺產,整合四胡資源,構建新時期蒙古四胡藝術及民族文化藝術嶄新的發展平台。

胡兀爾四胡,蒙古語為胡兀爾。從蒙古汗國建立起就廣泛演奏於宮廷、祭祀和軍樂中。當時,蒙古族宮廷樂的繁榮發展,帶動了民間器樂的傳播。據介紹,蒙古四胡經一代宗師孫良先生多年研製、改進、提高、發展之後,把一個只有在蒙古族民間流傳的民間樂器,推上正規演出舞台,蒙古四胡也從此成為富有表現力的獨奏樂器,從而進一步確定了四胡在蒙古民族音樂史上的地位,同時,也產生了一大批民間藝人和四胡演奏家。新成立的內蒙古四胡協會,將通過挖掘、搶救、整理、保護蒙古四胡文化遺產,整合四胡資源,構建新時期蒙古四胡藝術及民族文化藝術嶄新的發展平台。簡介

胡兀爾胡兀爾,蒙古族弓拉弦鳴樂器。因琴桿上端雕有馬頭而得名。蒙古語稱胡兀爾、莫林胡兀爾(馬頭胡琴)。漢語俗稱胡琴、馬尾胡琴、弓弦胡琴等。歷史較短,是朝爾革新的產物。20世紀50年代以來,在傳統小胡兀爾的基礎上,改革製成中胡兀爾、大胡兀爾和低音胡兀爾等多種樂器,顯著豐富了胡兀爾族樂器系列,在音色上仍保持柔和、渾厚、淳美、深沉等濃郁的草原特色,深受人民喜愛,常用於獨奏、器樂合奏或為民間歌舞、說唱伴奏,有的已成為我國民族樂隊中重要的拉弦樂器。流行於內蒙古自治區以及北京、遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、青海、雲南和新疆維吾爾自治區等蒙古族聚居地區。

胡兀爾胡兀爾,蒙古族弓拉弦鳴樂器。因琴桿上端雕有馬頭而得名。蒙古語稱胡兀爾、莫林胡兀爾(馬頭胡琴)。漢語俗稱胡琴、馬尾胡琴、弓弦胡琴等。歷史較短,是朝爾革新的產物。20世紀50年代以來,在傳統小胡兀爾的基礎上,改革製成中胡兀爾、大胡兀爾和低音胡兀爾等多種樂器,顯著豐富了胡兀爾族樂器系列,在音色上仍保持柔和、渾厚、淳美、深沉等濃郁的草原特色,深受人民喜愛,常用於獨奏、器樂合奏或為民間歌舞、說唱伴奏,有的已成為我國民族樂隊中重要的拉弦樂器。流行於內蒙古自治區以及北京、遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、青海、雲南和新疆維吾爾自治區等蒙古族聚居地區。相關傳說

胡兀爾在遼闊的內蒙古草原上,流傳著這樣一個動人的傳說:很早很早以前,在科爾沁草原上有個愛唱歌的牧人,名叫蘇和。他有一匹心愛的小馬,渾身雪白,它的皮毛像緞子一樣光亮,又美麗、又健壯,它嘶鳴起來,聲音像銀鈴一樣清脆悅耳。幾年以後,小馬長成了膘肥體壯的大白馬。在一次賽馬會上,蘇和的白馬奪得錦標後卻被王爺搶去了。白馬日夜思念主人。一天,王爺騎白馬正在親友面前炫耀,不料被馬摔得頭破血流。白馬掙脫了韁繩,卻不幸中了王爺的毒箭,待跑回主人身邊後,終因傷勢過重而死在蒙古包前。蘇和失去心愛的白馬悲痛欲絕,日夜守在白馬的屍體旁不忍離去,幾天幾夜都沒有入睡。這天晚上,蘇和終於迷迷糊糊睡著了,他夢見白馬活了,向他歡蹦亂跳地跑來,嘴裡不住地嘶鳴著,蘇和也呼喚著向白馬跑去,就在這時他驚醒了,舉目遠望,四野茫茫,蒼穹像蒙古包一樣罩蓋下來,草原上,馬群滔滔,羊群像天上的朵朵白雲,但就是不見他心愛的白馬。只有它那動人的嘶鳴還在耳邊迴響,他想捉住這個聲音來寄託對白馬的懷念,想著想著終於醒悟過來。於是,蘇和就用白馬的腿骨做琴桿、頭骨做琴箱、馬皮蒙琴面,用馬尾搓成琴弦,拿套馬的桿子做弓,並按照白馬的模樣雕刻了一個馬頭,做出了草原上的第一支胡兀爾。拉奏起來,就好像夢中聽到的聲音一樣。蘇和拉起胡兀爾,用哀怨、憤怒的琴聲訴說著蒙古族人民的苦難生活和對王爺、牧主的深仇大恨;用嘹亮、優美的琴聲表達出人民對牲群、草原的熱愛和對新生活的嚮往……從此,胡兀爾便成了蒙古族人民的心聲。夏夜,當人們漫步在草原的牧場上,或是城鎮的街道旁,一縷悠揚而激越的琴聲傳來,感人肺腑,沁人心脾,這便是胡兀爾的樂聲。

胡兀爾在遼闊的內蒙古草原上,流傳著這樣一個動人的傳說:很早很早以前,在科爾沁草原上有個愛唱歌的牧人,名叫蘇和。他有一匹心愛的小馬,渾身雪白,它的皮毛像緞子一樣光亮,又美麗、又健壯,它嘶鳴起來,聲音像銀鈴一樣清脆悅耳。幾年以後,小馬長成了膘肥體壯的大白馬。在一次賽馬會上,蘇和的白馬奪得錦標後卻被王爺搶去了。白馬日夜思念主人。一天,王爺騎白馬正在親友面前炫耀,不料被馬摔得頭破血流。白馬掙脫了韁繩,卻不幸中了王爺的毒箭,待跑回主人身邊後,終因傷勢過重而死在蒙古包前。蘇和失去心愛的白馬悲痛欲絕,日夜守在白馬的屍體旁不忍離去,幾天幾夜都沒有入睡。這天晚上,蘇和終於迷迷糊糊睡著了,他夢見白馬活了,向他歡蹦亂跳地跑來,嘴裡不住地嘶鳴著,蘇和也呼喚著向白馬跑去,就在這時他驚醒了,舉目遠望,四野茫茫,蒼穹像蒙古包一樣罩蓋下來,草原上,馬群滔滔,羊群像天上的朵朵白雲,但就是不見他心愛的白馬。只有它那動人的嘶鳴還在耳邊迴響,他想捉住這個聲音來寄託對白馬的懷念,想著想著終於醒悟過來。於是,蘇和就用白馬的腿骨做琴桿、頭骨做琴箱、馬皮蒙琴面,用馬尾搓成琴弦,拿套馬的桿子做弓,並按照白馬的模樣雕刻了一個馬頭,做出了草原上的第一支胡兀爾。拉奏起來,就好像夢中聽到的聲音一樣。蘇和拉起胡兀爾,用哀怨、憤怒的琴聲訴說著蒙古族人民的苦難生活和對王爺、牧主的深仇大恨;用嘹亮、優美的琴聲表達出人民對牲群、草原的熱愛和對新生活的嚮往……從此,胡兀爾便成了蒙古族人民的心聲。夏夜,當人們漫步在草原的牧場上,或是城鎮的街道旁,一縷悠揚而激越的琴聲傳來,感人肺腑,沁人心脾,這便是胡兀爾的樂聲。歷史概況

胡兀爾早在公元1206年,中外歷史上著名的蒙古族首領、傑出的軍事家成吉思汗(1162年—1227年),統一蒙古地區各部落建立蒙古汗國時,胡兀爾的前身就已在蒙古民族中廣泛流傳了,不過當時稱為胡琴(胡爾)。元代初年,義大利旅行家馬可·波羅(1254年—1324年)遊歷我國期間,曾於1275年5月到達上都(今內蒙古多倫縣西北),深得元世祖忽必烈寵信,他於至元十七年(公元1280年)回國時,還把胡琴帶到了歐洲,對西洋拉弦樂器的發展曾起到了較大的促進作用。在余文的《內蒙古歷史概要》中有:“在十二至十三世紀時,樂器及舞蹈藝術已出現了,……有鑼、拍板及祭祀時奏的忽兀兒(胡琴)”。《清史稿》載:“胡琴,刳桐為質,二弦,龍首,方柄。槽橢而下銳,冒以革。槽外設木如簪頭以扣弦,龍首下為山口,鑿空納弦,綰以兩軸,左右各一,以木系馬尾八十一莖軋之。”這裡將胡兀爾的前身胡琴的形制詳盡地記載下來。明、清兩代,這種火不思形式的胡琴在民間廣為流傳,並用於宮廷樂隊中。當年,清世祖愛新覺羅·福臨打進察哈爾(今張家口一帶),在洗劫燒殺中,竟特意將樂手和幾把胡琴留了下來。早期的胡兀爾,居然在征服者面前有著如此驚人的魔力

胡兀爾早在公元1206年,中外歷史上著名的蒙古族首領、傑出的軍事家成吉思汗(1162年—1227年),統一蒙古地區各部落建立蒙古汗國時,胡兀爾的前身就已在蒙古民族中廣泛流傳了,不過當時稱為胡琴(胡爾)。元代初年,義大利旅行家馬可·波羅(1254年—1324年)遊歷我國期間,曾於1275年5月到達上都(今內蒙古多倫縣西北),深得元世祖忽必烈寵信,他於至元十七年(公元1280年)回國時,還把胡琴帶到了歐洲,對西洋拉弦樂器的發展曾起到了較大的促進作用。在余文的《內蒙古歷史概要》中有:“在十二至十三世紀時,樂器及舞蹈藝術已出現了,……有鑼、拍板及祭祀時奏的忽兀兒(胡琴)”。《清史稿》載:“胡琴,刳桐為質,二弦,龍首,方柄。槽橢而下銳,冒以革。槽外設木如簪頭以扣弦,龍首下為山口,鑿空納弦,綰以兩軸,左右各一,以木系馬尾八十一莖軋之。”這裡將胡兀爾的前身胡琴的形制詳盡地記載下來。明、清兩代,這種火不思形式的胡琴在民間廣為流傳,並用於宮廷樂隊中。當年,清世祖愛新覺羅·福臨打進察哈爾(今張家口一帶),在洗劫燒殺中,竟特意將樂手和幾把胡琴留了下來。早期的胡兀爾,居然在征服者面前有著如此驚人的魔力清乾隆年間(1736年—1795年),在胡琴原型的基礎上,出現了長琴桿插入倒梯形琴箱、雙面蒙皮、馬尾弦和馬尾弓的蒙古族拉弦樂器朝爾。又經過一百餘年的流傳和實踐,到了20世紀初的民國初年,蒙古族人民才把朝爾的頭飾改為馬頭、琴箱變為上窄下寬的正梯形。至此,朝爾完成了發展的使命,胡兀爾則開始了新的歷史征程。當代中國著名胡兀爾演奏家齊·寶力高,1979年2月23日在《內蒙古日報》 (蒙文版)發表的《胡兀爾的起源與發展》一文中寫道:“把龍頭改制成馬頭,大致是俄國十月革命前後,即蒙古人民共和國革命勝利前後。喜歡駿馬的我們蒙古民族拋棄了龍頭換上馬頭雕裝,充分體現和完全符合我們蒙古族人民的思想感情。由此,現在國內外都統一稱之胡兀爾。”

演奏方法

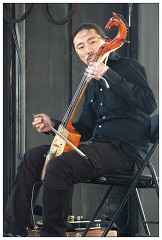

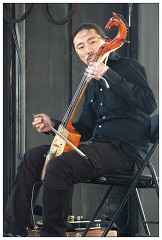

胡兀爾演奏胡兀爾時,通常採取坐姿,將琴箱夾於兩腿中間,琴桿偏向左側。左手虎口稍張開,拇指微扶琴桿,在低把位上,用食指、中指的指甲頂弦、無名指按弦、小指指尖頂弦,小指在演奏中非常重要,它常從外弦下面伸進去頂裡弦;在高把位上,由於音位距離很小,各指都以指尖按弦。右手執弓時,以虎口夾住弓柄,食指、中指放在弓桿上,無名指和小指控制弓毛。運弓中,弓毛和琴弦要保持直角狀態。胡兀爾的定弦有多種,因較細的琴弦張在裡弦,較粗的弦張在外弦,所以常以反四度關係定弦為a、e,有時也以正四度關係定弦為A、d,正五度關係定弦為d、a,用於伴奏時音域僅一個八度。拉奏方法也與其它拉弦樂器不同,琴弓的弓毛不夾在里、外弦之間,而是在兩弦外面擦奏,所以它具有獨特的音色,柔和、渾厚而深沉,拉奏起來,特別洪闊、低沉而豪放,富有草原風味。右手弓法有長弓、半弓、短弓、跳弓、連弓、連跳弓、頓弓、打弓、擊弓、碎弓和抖弓等,左手指法有彈音、挑音、顫音、打音、滑音、雙音、撥弦、揉弦和泛音等技巧,許多裝飾音都是由小指奏出的。胡兀爾的演奏特點是以指甲從弦側觸弦發音,所以音色清晰、明亮,宜於奏出豐富的泛音,具有鮮明的藝術風格。

胡兀爾演奏胡兀爾時,通常採取坐姿,將琴箱夾於兩腿中間,琴桿偏向左側。左手虎口稍張開,拇指微扶琴桿,在低把位上,用食指、中指的指甲頂弦、無名指按弦、小指指尖頂弦,小指在演奏中非常重要,它常從外弦下面伸進去頂裡弦;在高把位上,由於音位距離很小,各指都以指尖按弦。右手執弓時,以虎口夾住弓柄,食指、中指放在弓桿上,無名指和小指控制弓毛。運弓中,弓毛和琴弦要保持直角狀態。胡兀爾的定弦有多種,因較細的琴弦張在裡弦,較粗的弦張在外弦,所以常以反四度關係定弦為a、e,有時也以正四度關係定弦為A、d,正五度關係定弦為d、a,用於伴奏時音域僅一個八度。拉奏方法也與其它拉弦樂器不同,琴弓的弓毛不夾在里、外弦之間,而是在兩弦外面擦奏,所以它具有獨特的音色,柔和、渾厚而深沉,拉奏起來,特別洪闊、低沉而豪放,富有草原風味。右手弓法有長弓、半弓、短弓、跳弓、連弓、連跳弓、頓弓、打弓、擊弓、碎弓和抖弓等,左手指法有彈音、挑音、顫音、打音、滑音、雙音、撥弦、揉弦和泛音等技巧,許多裝飾音都是由小指奏出的。胡兀爾的演奏特點是以指甲從弦側觸弦發音,所以音色清晰、明亮,宜於奏出豐富的泛音,具有鮮明的藝術風格。在遼闊的內蒙古自治區和蒙古族聚居的省、區,人們喜愛胡兀爾,除作為獨奏樂器外,常用於說唱(蒙語說書)、民歌和舞蹈伴奏或與四胡等樂器合奏。傳統的胡兀爾音量較小,只適於在蒙古包和室內演奏;經過改革以後,胡兀爾的藝術造型更加完美,音量和音域得到顯著擴大,已完全適於在舞台或室外演奏,它不僅能夠拉奏,還可撥弦彈奏,已成為出色的獨奏樂器。還經常參加民族樂隊演奏,並成為內蒙古烏蘭牧騎(文藝宣傳隊)的主要樂器,最擅長演奏柔和細膩的抒情曲調,特別適宜演奏悠長遼闊的鏇律和為長調民歌伴奏。

演奏名家

蒙古族有許多傑出的胡兀爾演奏家,他們在繼承、發展胡兀爾藝術上做出了寶貴的貢獻,較著名的就有色拉西、巴拉乾和桑都仍等。色拉西是深受蒙古族人民熱愛的藝術大師,是科爾沁草原胡兀爾流派的傑出代表。他祖父和父親都是演奏胡兀爾的好手,母親又是歌唱能手,從小接受音樂洗禮和薰陶,九歲學琴,十歲就能獨立演奏一般民歌,十九歲拜有名的胡兀爾手仁欽為師,勤學苦練,技藝精進,形成自己的獨特演奏風格。色拉西把畢生的精力都用在鑽研琴藝上,直到六十一歲才結婚。舊社會,他背著胡兀爾在草原上流浪,歷盡千辛萬苦,奏出人民的心聲;新社會,他演奏的是絢麗多彩的頌歌,有些樂曲還錄了音、灌製成唱片。桑都仍是色拉西的得意門生,他嚴格地繼承了老師的技藝,吸取傳統演奏法的優點,創立了一套新型的演奏技法。左手中指的運用為快速演奏提供了方便條件,不僅能演奏傳統樂曲,更擅於演奏現代樂曲。他還在胡兀爾的改革上做出卓越貢獻。當代胡兀爾演奏家有齊·寶力高、達日瑪和巴依爾等。桑都仍的學生齊·寶力高,演奏風格熱情奔放,雄渾沉實,是內蒙古新一代胡兀爾學派的傑出代表。1988年組建了胡兀爾樂團,培養出許多青年胡兀爾演奏人才。

名曲

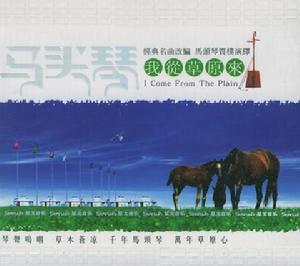

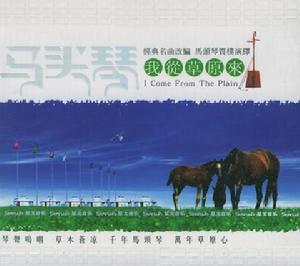

胡兀爾胡兀爾的優秀曲目很多,傳統的琴曲風格多樣,富於草原特色,曲調委婉,多是描繪自然風光或對馬的歌唱。如《朱色烈》、《涼爽的杭蓋》、《四季》、《蒙古小調》、《鄂爾多斯的春天》、《清涼的泉水》、《走馬》和《馬的步伐》等。《朱色烈》是根據同名民歌改編的,“朱色烈”是山峰的名字,樂曲用它來比喻男女愛情的堅貞。《涼爽的杭蓋》是描寫水草豐美的山林和牧場的夏日風光。《四季》是根據同名民歌改編的,曲調悠揚流暢,描繪了錫林郭勒大草原一年四季自然景色的變化和牧民對家鄉的熱愛。讚頌新時代、新生活的優秀創編樂曲,有達日瑪的《草原新歌》、《新春》,齊·寶力高的《草原讚歌》、《草原連著北京》、《萬馬奔騰》、《敘事曲》、《在鄂爾多斯草原》、《蒙古胡琴贊》和辛滬光的胡兀爾協奏曲《草原音詩》等。《草原新歌》取材於錫盟、呼盟民歌,是一曲草原和牧民的讚歌。 《草原連著北京》表現了蒙古族人民身在草原、心向北京的熾熱豪情。《萬馬奔騰》描繪了內蒙古千里草原的壯闊建設圖景。有人曾經說過:對於草原的描述,一首胡兀爾曲的鏇律,遠比畫家的色彩和詩人的語言更加傳神。

胡兀爾胡兀爾的優秀曲目很多,傳統的琴曲風格多樣,富於草原特色,曲調委婉,多是描繪自然風光或對馬的歌唱。如《朱色烈》、《涼爽的杭蓋》、《四季》、《蒙古小調》、《鄂爾多斯的春天》、《清涼的泉水》、《走馬》和《馬的步伐》等。《朱色烈》是根據同名民歌改編的,“朱色烈”是山峰的名字,樂曲用它來比喻男女愛情的堅貞。《涼爽的杭蓋》是描寫水草豐美的山林和牧場的夏日風光。《四季》是根據同名民歌改編的,曲調悠揚流暢,描繪了錫林郭勒大草原一年四季自然景色的變化和牧民對家鄉的熱愛。讚頌新時代、新生活的優秀創編樂曲,有達日瑪的《草原新歌》、《新春》,齊·寶力高的《草原讚歌》、《草原連著北京》、《萬馬奔騰》、《敘事曲》、《在鄂爾多斯草原》、《蒙古胡琴贊》和辛滬光的胡兀爾協奏曲《草原音詩》等。《草原新歌》取材於錫盟、呼盟民歌,是一曲草原和牧民的讚歌。 《草原連著北京》表現了蒙古族人民身在草原、心向北京的熾熱豪情。《萬馬奔騰》描繪了內蒙古千里草原的壯闊建設圖景。有人曾經說過:對於草原的描述,一首胡兀爾曲的鏇律,遠比畫家的色彩和詩人的語言更加傳神。相關詞條

胡兀爾

胡兀爾 胡兀爾

胡兀爾 胡兀爾

胡兀爾 胡兀爾

胡兀爾 胡兀爾

胡兀爾 胡兀爾

胡兀爾