簡介

唱道情

唱道情山西是個道情藝術比較盛行的地區,從曲種上說:有晉北說唱道情、晉南說唱道情、陽城說唱道情、長子說唱道情以及太原說唱道情等十幾種。從劇種上說:有晉北道情、晉西道情(亦稱臨縣道情)、洪趙道情。

道情,原系宗教藝術,脫胎於唐代的道觀經韻。最初以說唱道教故事或有關題材為主要內容牞是道家用以宣傳其宗教思想的藝術形式。到了北宋,隨著說唱藝術的興起,逐漸活躍在民眾之中,並誕生了“道情”這個名稱。後隨著戲曲藝術的發展,特別是清代梆子戲的興起,部分道情開始由說唱向戲曲轉化。

起源歷史

山西道情

山西道情道情藝術的歷史比較悠久,相傳起源於唐代,原本系宗教藝術,屬道教聲腔體系,初稱道歌,在內容上宣揚道家教義和離塵脫俗、行好向善的出世思想。南寧時有人始用漁鼓和簡板伴奏,演唱道情,因而湖廣一帶至今仍稱道情為“漁鼓”。到明、清兩代、道情廣為流傳,並同各地民間歌謠相結合,逐漸發展演變成多種戲曲流派,並搬上舞台,其演唱內容也由反映道家生活的道教故事,發展為演唱歷史傳說、民間故事及社會生活等劇目,題材逐漸擴大。

朔州境內的道情藝術屬“晉北道情”的一個分支,尤以右玉道情最具代表性。右玉現有兩個專業道情劇團,共有演職人員110多人,他們經常活躍在本縣城鄉村鎮,巡迴演出於山西、內蒙、河北等地的城市和農村,深受廣大民眾和文藝界人士的讚譽。

曲調和劇目

山西道情

山西道情道情音樂比較豐富,據傳道情原有“七十二調”之多,委婉動聽,老幼皆喜,現在只能收集起十三種套曲九十六種曲調。道情的唱腔結構為“聯曲體”,有時也夾雜些“板腔體”的成分。它是利用諸宮調的某些曲子互相聯綴起來,組成有層次的大型唱段的,每種套曲又有“正、反、平、苦、搶、緊”六種不同的曲子,唱腔是根據需要來臨時組合的。其演唱清晰、明快、富有較強的節奏感。音樂伴奏中的“漁鼓”為道清特定樂器,武場同梆子劇大致相同。

傳統劇目有:《韓湘子出家》、《張良辭朝》、《經堂會母》、《劉全進瓜》、《牆頭記》、《曹莊殺狗》、《郭巨埋兒》、《王祥臥魚》、《莊周傳》、《老少換妻》等。

近年來右玉道情在上演傳統劇目的同時,又從梆子戲中移植了一些新的劇目,如《李逵搬母》、《櫃中緣》、《楊家將》等。

臨縣分支

起源和發展

山西道情器具

山西道情器具臨縣道情形成於臨縣,故名,主要盛行在臨縣,以及方山、離石、柳林、中陽以及靠近臨縣的陝北佳縣、吳堡等地。臨縣曾是一個道教比較盛行的地方,有“十三觀寺九廈院”之說,至今到處可看到“老君廟”、“真武廟”等道教建築。當時各處的道士為發展道教雲遊四方,常“懷抱漁鼓,手執簡板,口唱道詞”,說唱道教故事。這種說唱形式流傳到民間後,在與當地及晉西北、陝北一帶豐富多彩的民間小調和其它藝術形式的相互融合中逐步發展成為一種戲曲劇種。

臨縣道情的興盛與發展沒有明確的文字的記載,我們可以根據民間歌謠和老藝人的介紹來推測。在臨縣民眾中至今流傳著這樣的說法:“寧看道情《小姑賢》,不去房山做巡檢”。巡檢是清代以前的官職,這個順口溜說明道情很可能在清代以前就在當地有一定影響。臨縣前小峪村道情老藝人郝順德說,他的上三代師傅雒思福曾是道光年間的著名道情藝人。劉家圪凹村年六旬的老藝人杜恩郁,七、八歲時在本村看道情戲,有個八十多歲的打板師傅杜其英,其打板技藝是小時候從臨縣大後溝道情班學來的。可見臨縣道情至少在道光年間就形成劇種,而且已相當繁盛。

清末民初,臨縣道情發展到鼎盛時期,藝人輩出、班舍林立,道情之聲遍及城鎮鄉村。不完全統計,當時僅臨縣就有道情班社120多個(包括季節性班社)。同時,湧現出大批道情名藝人,如郝維藩、劉斌儉、郝永華、劉全新、秦芝田、趙新宏、劉恆艾、劉榮成等人,稱為當時道情八大名角。其活動範圍,除臨縣外遍及方山、柳林、中陽、離石以及陝北的榆林地區、延安地區。這批人成為職業道情藝人,常年走班搭台,到外地帶徒傳藝,有的就在外安家落戶。隨著中路梆子的發展壯大,道情班除季節性班社外,常年性班社逐漸減少,道情藝人開始兼學唱大戲,出現了一批“風攪雪”班子,即既唱道情也唱梆子。由於兩個劇種的結合,臨縣道情在表演程式上、伴奏樂器上、藝術風格上、班規習俗上均受到中路梆子的影響。

解放後臨縣道情藝術有了新的發展。1960年春,臨縣正式成立地方國營性質的臨縣道情劇團。在恢復和上演大批傳統道情劇目的同時,又挖掘整理和改編了不少民間戲曲,並移植了一部分現代戲,如《朝陽溝》、《小二黑結婚》、《李雙雙》、《三世仇》、《喜事新辦》等。在音樂、舞美、表演上也作了不少改進,為這一古老的藝術增添了新的魅力。“文革”中的1967年,臨縣道情劇團與臨縣晉劇一、二團合併為臨縣晉劇團,臨縣道情發展遭到停滯、破壞。十一屆三中全會以後,臨縣道情劇團得到恢復,重新購置了樂器、服裝、道具,培養了劉建平、陳友平、高俊娥、李冬梅、武小燕等一批有較高藝術水平的道情演員。

藝術特點和劇目

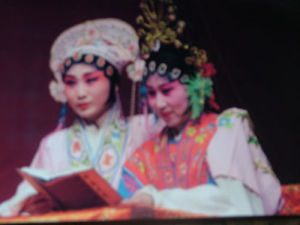

山西臨縣道情

山西臨縣道情臨縣道情地方色彩濃郁,紅、黑、生、旦、醜行當齊全,劇目以“小三門”居多,音樂婉轉纏綿,表演頗具特色,為當地及呂梁地區廣大觀眾喜聞樂見。他的音樂比較古老,唱腔基本上是由五聲音階構成。曲調開朗而流暢,節奏明快而活潑。唱腔結構基本上屬於聯曲體,每種曲調可以單獨使用,也可以根據需要選用若干曲調連結使用。它的唱腔由四部分組成,一是道情的基本曲調,是道家說唱音樂流傳下來的,包括“終南調”、“七字調”、“十字調”、“高調”等;二是由民間曲牌演變而來的曲調,如“羅頭紗”、“一枝梅”、“燕子飛”、“跌落金錢”等;三是吸收的民歌部分,如“太平年”、“鬧五更”、“小放牛”、“喚妹子”等;四是移植和創作了一些唱腔,如中路梆子的“介板”、“滾白”、“流水”等。

傳統文武場樂器主要有呼胡、管子、笙、嗩吶,稱為“笙管雜樂”。近年來又加進二胡、三弦、笛子、揚琴等。武場的樂器和演奏法基本上是從中路梆子中搬過來的。其中使用的小釵和小鼓比較獨特。小釵形狀特小,很薄,發音帶沙,與小鼓配合使用,在唱腔過門中打“花點”。小鼓實際上代替了漁鼓,過門中與手板配合,奏出漁鼓簡板的效果。

臨縣道情的傳統劇目以反映道教故事為多,如描寫韓湘子出家修道的戲就有11個。統稱為“韓門道情”,其中以《經堂會》、《高老莊》為代表。這部分戲是最古老的道情劇目,因為內容描寫神仙道士,有些劇目迷信色彩很濃,解放以來已不多上演。臨縣道情還有很大一部分劇目是從民間小演唱吸收過來的,多取材於民間生活,主要反映勞動民眾的悲苦境遇和男女青年之間的愛情生活。唱詞通俗易懂,道白口語化,為廣大民眾喜愛,成為臨縣道情主要上演的劇目。有《秀才挽青蔓》、《禿子鬧洞房》、《孝廉傳》、《小放牛》、《休妻》、《祈雪》、《三勸》、《掛畫》等。此外臨縣道情從中路梆子移植和創作了一些劇目,如《打金枝》、《過山》等。這部分戲所占比例很小,但對這一劇種的繁榮發展起到了積極的作用。

現狀與思考

近幾年來地方小劇種生存發展普遍面臨困境,臨縣道情劇團也未能倖免。在經濟非常拮据的情況下,臨縣道情劇團堅持挖掘、整理和發展道情藝術,1997年自編自演了現代道情劇《圪杈灣》,榮獲呂梁地區現代戲調演一等獎。2002年,自編自演的現代道情劇《保姆》榮獲山西省“小戲、小品、小劇種調演”一等獎和省委宣傳部的“五個一工程獎”。近年來小劇種演出市場萎縮,劇團競爭激烈,生存十分艱難。為適應市場需要,臨縣道情劇團大膽改革,提出了以道情為主業,兼營晉劇、民間舞蹈、小品等藝術門類的新思路。1998年臨縣道情劇團正式擴充為“呂梁地區民間藝術團”,全團分為戲曲團和舞蹈團,目前有演職人員170餘人。臨縣道情劇團在改團後短短几年成績突出,平均每年演出300餘場,為當前戲曲劇團求生存、謀發展探索出一條新路子。

2002年現代戲《保姆》的成功,讓我們找到一絲安慰。希望臨縣道情劇團能處理好繼承與發展、改革與創新之間的關係,全力培養青年演員,挖掘精品劇目,同時希望當地政府和主管部門多給予政策和經濟上的支持,讓這個古老的劇種隨著時代的步伐煥發出生機活力。

晉北分支

淵源與演變

道情陣容

道情陣容關於晉北道情的源流,沿革,很少有文字記載,只有些口耳相傳的說法。據神池縣道情劇團老藝人吳喜娃同志聽其前輩傳說:“古代終南山上有一種琴音異常優美,人們便仿此琴音編歌演唱流傳民間,後道家蒐集又編為‘道歌’,道情是由道歌發展而來的,據說道歌產生於漢唐時代。”《唐書禮樂志》記載說:(大意)玄宗喜神仙之事,曾召道士司馬承禎等人制曲十餘首,總名“道曲”。道歌、道曲均是與道教有關的曲調,可能是道情的最初形式。道歌、道曲發展成道情之後,一般均為說唱藝術形式,它是以描述帶有一定故事情節的事件為主要演唱內容。這是道情在藝術形式上的一次重大變革。前者是歌曲,後者為曲藝;前者以抒發感情為主,後者重在說唱故事。

道情由說唱向戲曲轉化,是道情在藝術形式上的又一次重大變革。晉北道情是山西道情戲中成戲最早的,它是乾隆初年藉助“風攪雪”的組班形式,在與“勾腔”的交流結合中登上戲曲舞台的。“勾腔”又稱“撓勾腔”或“老勾腔”,是與“京腔”齊名、與崑曲同期的一個劇種。在道光年間,“勾腔”已漸趨衰微。說唱的晉北道情就是經過與“勾腔”的結合,在“勾腔”的幫助下登上戲曲舞台的。在此之前,還曾有過一種叫做“過街道情”的發展過渡階段,實際這是說唱道情與“社火”的相結合。晉北舊俗,每逢元宵佳節,民間便舉辦“社火”活動,高蹺隊或秧歌隊,扮成八仙人物穿街走巷,路經大的店鋪或府衙豪門,便停下來做表演或演唱,扮為八仙者,便演唱說唱道情中的一些有關唱段,形成一種有說、有唱、有扮相、有簡單表演的戲曲雛形。但這種形式還不是正式的道情戲,而僅僅是由說唱走向戲曲的一種過渡。這種過渡,對晉北說唱道情向戲曲的演變,無疑是一個極為重要的條件。由於晉北道情屬於地方土戲,登上戲曲舞台之後,與當地其他民間藝術一直保持著密切的聯繫,並經過“風攪雪”的組班形式進行著頻繁的藝術交流,有的在它的帶動下,由民間歌舞登上了戲曲舞台(例如河曲縣的二人台),有的則通過這種交流結合互相吸收、互相借鑑,不斷完善了彼此的藝術結構,由尚不成熟的地方土戲或地攤戲走向了成熟的舞台戲曲(如應縣、朔縣的秧歌戲)。晉北道情更在這種交流結合中,不斷地豐富發展劇目,汲取了民間的表演技藝,從而增加了濃厚的生活氣息,由此形成晉北地區一個獨具風采、獨領風騷的地方劇種。

晉北道情的活動遍及晉北各地。除此之外,北至內蒙古,西至陝北均有晉北道情的足跡,解放後晉北道情南至太原。

據說晉北道情在過去曾被視為“神戲”,晉北舊俗廟會第一場戲為敬神戲,人們總用道情敬神。道情若與其他劇種同台或對台演唱時,也總是讓道情先唱,道情不開戲,其它劇種不能開戲。較早期的道情極受人尊重,從事道情的藝人們亦以此自恃,尤其在城市中,非請不演。

音樂與劇目

山西晉北道情

山西晉北道情晉北道情和其它戲曲劇種一樣,是一種綜合性藝術形式,它包括“唱念做打”四功,不過由於它演唱內容的關係,以“唱念做”三功為主。晉北道情屬“聯曲體”的戲曲音樂體制,擁有豐富的唱腔曲調,它不僅繼承了古老的傳統道情與民間道情曲藝,也融合了民歌及地方小戲的某些音樂成分,同時又兼有地方大戲的部分唱腔曲調,故有“道情72調”之稱,今存套曲13種96曲。道情最早的伴奏樂器以魚鼓、簡板為主,發展成戲曲後仍保留了魚鼓,在文場樂器中增加了橫笛、大板胡、小板胡、揚琴、四胡等。晉北道情戲的劇目約有一百餘部,依其時代、內容、格調分為四類。

早期劇目。內容為道教故事,以反映道家生活、宣揚“無情度有情”的宗教哲理為特點。其中經常上演的有《湘子傳》、《張良傳》、《莊周傳》、《杭州賣藥》(呂洞賓故事)、《<U>[fontcolor=#0000cc]五龍[/font]</U>台》等。

中期劇目。內容為修賢勸善故事,以反映全真道教提倡賢孝做人,因果報應的思想為特徵。在這一類劇目中,經常上演的主要有《王祥臥冰》、《郭巨埋兒》、《李翠蓮傳》等等。

中後期劇目。內容為民間生活故事,以反映風趣的家庭矛盾,鄰里風波,兒女情長,時事諷喻,田園嬉戲為特點。此類劇目,多數來自晉北的“大秧歌戲”。經常上演的劇目主要有《三賢》、《四勸》、《打碗罐》、《打灶君》等等。

近期劇目。內容多為宮廷生活,朝廷軼事,以反映忠奸鬥爭、安良除暴為主要特點。此類劇目,多數來自梆子戲。經常上演的主要有《金絲墜》、《玉虎墜》、《金沙灘》、《寧武關》等等。

藝人與班社

“教坊”是晉北道情的活動基地,也是為它培養造就人才的學堂。每年冬季農閒,各村鎮便紛紛開設教坊,或收徒傳藝,或說戲排戲,春節一過便搭台唱戲,直至春和日暖,再度農忙才封箱停戲,這是晉北村民世代沿襲的一種傳統。清道光以來產生了不少在民眾中影響較大的知名藝人:河曲的李有潤(藝名“十六紅”、“蓋河東”)、張興旺(藝名“喜面生”)、鄔聖詳等;神池的李艾圪塔、胡俊、石六十八、王醜娃、黃武成、田存富、胡掛印、王明元等;應縣的老聞潤、鮑佐、李生才等;山陰的張裕(藝名“六指紅”)、傅貴子(藝名“十里麻”)、洪全茂等;右玉的孟占明、曹培富等。

這些名藝人不滿足一村一鎮的季節性活動,於是便打破村鎮自樂班的局限,互相結合組成職業道情戲班進行常年營業演出。這種班社,藝人們叫做“攢班子道情戲班”,意思是具有臨時組合的性質。他們雖屬職業班社,但多數班社一年只演出十個月(十一、十二月散班停演),來年正月重新組合新的班社,人員變動比較頻繁。晉北道情的村鎮業餘班,一般是以村鎮的名稱命名的,名稱僅代表它的隸屬關係,並無藝術流派的含意。職業道情班,多數是以班主的名字命名的,例如“陰來財道情班”、“武為周道情班”等等。

清鹹豐以來,晉北道情的職業班社蜂擁而起,有據可考的達20餘個。職業班社和職業藝人是一個劇種的重要支柱,晉北道情擁有如此眾多的職業班社和技藝人員,說明了這一劇種的繁榮和興盛,特別是梆子戲傳入晉北之後,它還能保持如此強大的陣容和旺盛的競爭實力,不僅在晉北絕無僅有,在整個道情家族中,也是十分罕見的。

中華人民共和國建立後,由於毛澤東文藝思想的指引和黨的文藝方針政策的貫徹實施,晉北道情得到了新的發展:其一,新型藝術團體的隊伍建設。1954年、1957年分別在神池和右玉建立了地方國營道情劇團,並逐漸出現了女演員。其二,藝術建設及創作、研究隊伍的形成。晉北地區的文藝主管部門適時地給劇團配備了編、導、音、美方面的專業幹部,從而形成一支藝術建設的專業力量;其三,專家學者的介入。他們在晉北道情新劇目的創作、音樂上的改革、資料的挖掘保護等方面都取得了成效。

完善鼓曲類詞條

| 曲藝是中國民間藝術中的一朵奇葩,特別是鼓曲,種類繁多,各有說法 |