簡介

隴東道情

隴東道情隴東道情發源於慶陽、環縣一帶。約在100多年前,由民間藝人趕著毛驢,馱著鑼鼓樂器,用皮影藝術表演。後經系統地挖掘、蒐集、整理、改造,於1959年搬上舞台,並正式定名為“隴劇”。

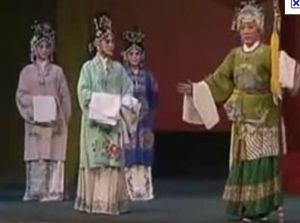

30多年來,隴劇在保持隴東道情獨特風格的基礎上,吸收秦腔、越劇、崑曲、黃梅戲、秧歌劇等戲劇之長,從音樂、唱腔、表演、舞台美術等方面作了大膽的創新,形成了節奏明快、曲調婉轉動聽、表演細膩優美、服飾飄逸素雅、布景柔和協調、富有民間色彩的獨特風格。

隴東道情最早是以道家故事為題材,在道觀廟宇進行演唱,其傳統的藝術形式,多為一人說唱,眾人幫唱,說唱相間,以唱為主。藝人懷抱漁鼓、手執簡板,說唱環境不受任何場地限制,田間地頭、庭舍院落均可說唱。該品種在清未與民國期間,其伴奏樂器由漁鼓、簡板衍變發展,增加有二股弦、嗩吶、笛子等。

清同治年間,環縣皮影藝人解長春將隴東道情用於皮影藝術表演,並汲取了慶陽民間小曲和民歌的特點,將主奏樂器二股弦改為四股弦,對唱腔也作了大膽改革,創造了一些新板路和唱法,使音樂腔調突出了地方色彩,進一步完善、發展了隴東道情,創造出了多種不同的表演風格和唱腔流派。

隴東民間文藝有著悠久的歷史,其中隴東道情是隴東特有的地方劇種,在發展和流傳過程中形成了明顯而濃郁的地方特色,在歷經三百餘年的漫漫歷史長河中幾度輝煌,成為隴東民間文藝史上一顆璀璨的明珠。

歷史沿革

隴東道情

隴東道情作為一種民間藝術,“燈影藝術是中國固有的藝術”,具有極其悠久的歷史。早在遠古時期,我們的祖先就在彩陶、青銅器上雕刻“影像”。南宋時,影戲更為盛行,並有了職業戲班“繪華社”。後來,中國燈影又流傳到波斯、土耳其、義大利等許多國家和地區。世界電影界甚至把燈影看作電影的鼻祖,如渾司樓在《人們的劇場》中就曾說:“有聲電影的來源不能不崇拜中國皮影為開山祖師”。而作為一種說唱藝術——道情,源出於唐代道教在道觀內所唱的“經韻”,文體為詩讚體,後吸收詞調、曲牌,演變為在民間布道時演唱的“新經韻”,也稱“道歌”。

後來,道情中詩讚體的一支主要流布於南方,仍為說唱道情;曲牌體的一支主要流布於北方,並在陝西、山西、甘肅、河南、山東等地發展為戲曲道情,它以“耍孩兒”“皂羅袍”“清江引”等為主要唱腔,吸收和採用秦腔及其它梆子戲的一些鑼鼓、唱腔、表演、劇目以及民歌、小戲,逐步形成為各地的道情戲,其形成時間大約在梆子腔興起之後的清代末葉。

由此可見,無論是皮影還是道情最初都不是在隴東出現的,而是從外地傳入。因此,隴東道情皮影的獨特之處主要在於用皮影的形式演唱道情劇目,形成了表現形式與表現內容相統一、有形有聲、可視可聽的完整演唱藝術。特別是道情,它要與新的演唱需要和當地民眾的接受習慣相結合,在原有基礎上不斷進行充實與完善,最後才形成了具有地方特色的隴東道情。

隴東道情歷史悠久,唐代隴東就建有道觀,道教音樂繁衍不斷。明、清以來在道教音樂基礎上,民間藝人逐漸吸收當地民間音樂營養,增加了二股弦等樂器,演變為以皮影形式流傳在隴東環縣、華池、慶陽一帶的隴東道情。清同治年間,環縣著名道情藝人解長春(1843-l916年)的皮影班曾在寧夏、內蒙、陝北以及當地流動演出多年,頗受民眾讚賞。解畢生致力於道情演唱和皮影技藝的革新,將原來用的二股弦改為四股弦,在木梆上加個小銅鈴,每敲一下,梆鈴並響,稱為“水梆子”。在他的傳授和影響下,人才輩出,隴東道情進入興盛時期。

於清末民初,根據地域條件的不同和藝人們的不同條件和特點,形成了不同風格的唱腔流派。環縣南部流行的唱腔委婉細膩,清新流暢,長於抒情,代表藝人有活躍於中華人民共和國成立前後的史學傑、敬廷璽、敬乃良、馬召川等。環縣北部流傳的唱腔質樸沉厚,高昂激越,長於敘事,代表藝人有活躍於中華人民共和國成立前後的徐元璋、魏元壽、梁世倉等。

抗日戰爭和解放戰爭時期,陝、甘、寧邊區的革命文藝工作者,在利用隴東道情進行宣傳鼓動工作的同時,對隴東道情進行了初步蒐集和整理。中華人民共和國成立後,甘肅省文化部門先後於1952年、1958年和1963年三次組織大批戲曲、音樂工作者,對隴東道情進行了系統的蒐集、整理,共徵集到劇本六十二本,各路藝人唱腔二百餘段,曲牌一百四十六首,打擊樂譜五十四種,民歌六十二首,錄音資料達三千一百二十米,並彙編成《隴東道情》一書,以及《隴東道情年考譜系表》等重要資料。隴東皮影走上舞台最早的是以演唱形式出現的。

大事記

隴東道情

隴東道情1843-l916年,清同治年間,環縣著名道情藝人解長春的皮影班曾在寧夏、內蒙、陝北以及當地流動演出多年,頗受民眾讚賞。解畢生致力於道情演唱和皮影技藝的革新,將原來用的二股弦改為四股弦,在木梆上加個小銅鈴,每敲一下,梆鈴並響,稱為“水梆子”。

1942年,三八五旅宣傳隊深入民間學唱整理道情,編創了一批新劇目,如《翻身道情》等,廣為傳播演唱。解放後,隴東道情受到黨和政府的高度重視。

1953年環縣道情藝人史學傑等,赴北京參加全國第一、二屆民族民間音樂舞蹈會演大會,應邀去中南海為毛澤東、劉少奇、周恩來等中央領導演唱。

1956年全國民族民間舞蹈會演,甘肅代表團的史學傑、徐元璋、敬廷璽、趙建吉等老藝人,以坐唱形式在懷仁堂演唱了隴東道情《二姐娃做夢》,受到毛澤東主席、周恩來總理和其他領導人的稱讚和鼓勵。

l957年慶陽縣秦劇團以真人在舞台上試驗演出了《劉巧兒》 、《殺廟》。

1958年環縣秦劇團試驗演出了《金碗釵》、《高山流水》、《挑女婿》、《三里灣》、《殺廟》等劇目。

1959年甘肅省劇團將隴東道情搬上舞台、改創為隴劇。

1959年成立了甘肅省隴東道情劇團,演出了大型歷史劇《楓洛池》,進京參加了國慶十周年獻禮演出活動,周恩來總理、朱德委員長、董必武副主席等領導人觀看了演出,首都文藝界知名人士對道情劇的誕生給予了充分肯定和高度評價,確認了這一新的戲曲劇種。

l965年在祁連秦劇團基礎上組建起酒泉地區隴劇團(1969年解散)。

l979年將原環縣文工團改建為環縣隴劇團,1981年成立慶陽地區隴劇團。省內各地秦劇團也多有演出隴劇者。

1987年8月、環縣道情皮影隊應邀赴義大利參加中意建交25周年演唱會,引起外國友人的強烈反響。

1989年中央電視台攝錄了專題片在《望長城》欄目播放。

1999年,隴東道情誕生被列為20世紀甘肅十大文化盛事之下。

2007年,受法國、德國、荷蘭和奧地利等4國的邀請,組織民間道情藝術團赴歐參加文化交流演出,受到了當地民眾的熱烈歡迎。

2007年10月,又赴德國、奧地利參加了國際木偶皮影藝術節,被譽為“從未見過的最精彩、最豐富、最生動的中國民間藝術”。並在荷蘭舉辦了道情皮影專題展覽。

其腳色的來源依據

隴東道情

隴東道情一、參照、模仿隴東道情皮影人的人物造型與皮影表演動作,創立了大體的行當分類和特性。

二、隴東道情搬上舞台後,除少量改編演出了道情原有的傳統劇目外,大量演出的劇目是移植其它劇種的,如蕭仙戲、京劇、越劇、崑曲、川劇等。在排練這些劇目時,多參照原劇種的行當,相對應的設定隴東道情的行當,並吸收、融化那些劇種行當的表演身段,充實、豐富隴東道情的行當。

三、根據新創作劇目的內容、劇中人物的不同類型、身份、年齡、性格等,參照一般戲曲腳色行當的規範,設定較為適合或接近的行當來表演。如隴東道情第一齣戲《楓洛池》的腳色行當,就是按照這樣的方法將簡人同設計為小生,杜若義設計為武生,鄔飛霞、馬瑤草設計為小旦,牛貴設計為官衣醜,梁冀設計為大花臉。

四、在隴東道情的發展過程中,為了表現和突出隴劇這一地方劇的特色,根據隴東道情音樂細膩、優雅、纏綿、抒情的特色,決定了以發展“三小”(小生、小旦、小丑)戲為主,在表演上以“三小”為中心。因此,在行當的建立上,確立了以“三小”為主兼顧其它的腳色行當體制。

在“三小”行當的創建中,除了選擇其他劇種(主要是越劇、川劇、京劇等)有關這些行當的表演適合隴東道情需要的程式以外,著重從民間藝術,特別是隴東秧歌、社火等表演中,提煉、規範、創造出隴劇“三小”行當的表演程式,如“地遊子步”、“風擺柳步”等等。經過二十多年的積累,隴劇的腳色行當已初具規模,目前他的主要行當有:生行:包括小生、鬚生、老生;旦行:包括小旦、正旦、彩旦、老旦、武旦等;淨行:分大妝與二淨兩行;醜行;分官衣醜、公子醜與小丑等,均以粉底定妝,勾畫醜臉妝扮。

藝術特色

隴東道情

隴東道情隴東道情在形成之初蘊涵著濃郁的宗教色彩,在歷史的長河中,雖早已突破道教思想的羈絆,成為深深紮根於民俗演唱內容無所不包的民間藝術形式。但從隴東道情的唱腔、表演形式、伴奏樂器和劇目中,仍可看到宗教文化的痕跡,這為隴東道情的研究提供了佐證。隴東道情與道教文化有著千絲萬縷的聯繫,體現在其道德教化和審美品格中,作為仍存活於隴東民間有著鮮明鄉野氣息的地方小戲,由於地理位置的偏僻,在文化傳播和藝術風格上產生了強烈的“大棚效應”。

隴東道情表演藝術講求真實,重視從生活出發,以細膩的手法刻畫人物的內心世界。隴東道情表演動作吸收了部分皮影的側身造型,如侍衛警戒多用大側身剪影姿勢,特別是啼哭動作更為別致,人物左袖垂射,右手以袖掩面,大側身晃動腰肢,前俯後搖,抽搐而泣。這種表演已形成隴東道情的獨特風格。舞台美術方面,較有特點的有如下幾點:

一、旦角化裝捨棄了傳統的大包頭造型,以皮影人的高髻燕尾為基本式樣,又仿照敦煌壁畫中唐代婦女的髮式,加以糅合,設計出單髻、雙髻、彎髻、環髻等多種獨特的燕尾髮髻式樣,前貼鬃角,後拖傘辮,大體接近古代婦女的化妝扮相。

二、服裝擺脫了戲曲傳統風格,重新設計了花紋式樣,打破了蟒、帔盤龍舞鳳格局。圖案富變化,款式重大方,色彩尚雅潔。裙子、箭衣、開路等均以素淨繡邊為主,不取滿身花團錦簇章法。靠、鎧等則以廟塑神像裝束為藍本,大體和秦兵馬俑衣甲相類似。

三、布景和道具保留了皮影砌末的風格,使用誇張的技法,為劇情服務。隴劇音樂屬於板腔體式,分“傷音”和“花音”兩大類,商音曲調深沉委婉,適於抒發哀怨的情感,因此又稱“苦音”或“哭音”;花音曲調活潑跳躍,善於表達喜悅的情感,故又稱“歡音”。

隴東道情唱腔沒有嚴格的節拍,比較自由明快,說唱性較強。彈板是隴劇音樂的主要板式之一,板頭、大過門規整、四方,唱腔由多種節拍型混合組成,有特定規律。小過門的第一拍,一般都重疊在唱句的末尾一字上。彈板簧舒展、流暢、優美動聽,最有特色。速度一般是中速,稍慢,更適於抒情和敘事。飛板唱腔和彈板有共同之處,也是由多種節拍型有規律的進行。小過門的第一拍重疊在唱句的最後一個字上。“簧”簡短而有特色。飛板的速度稍快,唱腔更富於說唱、敘事性。伴奏樂器,管弦樂有四胡、二胡、琵琶、揚琴、笛子、嗩吶等;打擊樂有漁鼓、簡板、水梆子、大羅、小鑼、大擦、鉸子、堂鼓、戰鼓、板鼓、牙子等。

其唱腔別具一格,既歡快明朗,悠揚婉轉,又深沉哀怨,詼諧風趣,具有濃郁的鄉土氣息。板路以花音彈板、傷音彈板、花音飛板、傷音飛板為基礎,包括許多表演不同場面、情緒動作的曲調,以滾白、喝音和嘛簧尤為特異。

隴東道情的音樂也別具一格,隴東道情音樂從孕育誕生,成熟發展,已有三百年的歷史了,現仍然活躍在隴東大地。從而又走向都市,走向大學,漂洋過海,出訪國外。一門古老的藝術能長期堅強的生息著,有它的人文歷史,自然環境,宗教信仰的原因,但更重要的是自身有著頑強的藝術生命力。隴東道情是老百姓口傳心授的藝術,它的音樂是老百姓集體創造的音樂語言。它的唱法是老百姓的心聲,是老百姓舒發情感的載體。隴東道情皮影是世界非物質文化遺產,研究它的沿革與發展,對於保護傳承這門古老的藝術很有價值。

既粗獷明快、悠揚婉轉又深沉哀怨、詼諧風趣,具有濃郁的鄉土氣息。隴東道情唱腔音樂中風味尤為特異的是滾白、唱音和嘛簧,滾白的襯腔樂曲曲調鏇律較強,具有鮮明的佛道誦經色彩,聽起來柔緩悲切,情深意沉。唱音不僅構成別致的緊拉慢唱的表演形式,且尾部拖腔鏇律起落變化大,角色的心理感情表現得真切細微,扣人心弦。嘛簧是眾人承接唱詞末尾一個字的字音幫唱,常把聽者帶進一個幽靜而又波動的意境。

30多年來,隴劇在保持隴東道情獨特風格的基礎上,吸收秦腔、越劇、崑曲、黃梅戲、秧歌劇等戲劇之長,從音樂、唱腔、表演、舞台美術等方面作了大膽的創新,形成了節奏明快、曲調婉轉動聽、表演細膩優美、服飾飄逸素雅、布景柔和協調、富有民間色彩的獨特的藝術風格。

代表劇目

隴劇的代表劇目有《楓洛池》、《謝瑤環》、《假婿乘龍》等。其中《楓洛池》曾於1959年國慶10周年在北京演出後,受到周恩來總理等中央領導的接見和鼓勵,戲劇界的知名人士田漢、梅蘭芳等人,也給予了高度讚揚和充分肯定。秦劇,也稱“秦腔”、“梆子腔”,是甘肅起源最早,流傳最廣,影響較大的地方戲劇,遠在元末明初就獨樹一幟。秦劇具有鮮明的地方特色,在基本腔調的基礎上,吸收了崑腔、青陽腔的特長,形成了“高亢爽朗、激昂悲壯、動人心弦、表現力強”的獨特風格。樂器有板胡、三弦、笛子、梆子、鑼、鼓等,具有秦劇音樂的獨到之處。表演更是豐富多彩,有一些特技絕招,如耍翎子、搖帽翅、甩梢子、彈鬍子等等。

秦劇約有3000多個傳統劇目,著名的有《火焰駒》、《三滴血》、《趙氏孤兒》、《游西湖》等。

傳承價值

在現代文化的強烈衝擊之下,隴劇也陷入了瀕臨衰亡的困境,演出團體及演出場次銳減,傳承鏈幾乎中斷,處於被大劇種和時尚文化所取代的困境,如不加關注與保護,勢必越來越邊緣化乃至面臨衰滯、消失。

國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,隴劇經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

評價

隴東道情

隴東道情1953年環縣道情藝人史學傑等,赴北京參加全國第一、二屆民族民間音樂舞蹈會演大會,應邀去中南海為毛澤東、劉少奇、周恩來等中央領導演唱。

甘肅省秦劇團在1958年西北五省(區)戲劇觀摩演出大會上演出的隴東道情傳統劇目《二姐思春》、《吵宮》和新編現代劇目《六姑娘》、《最後的鐘聲》等小戲,獲得好評。1959年成立了甘肅省隴東道情劇團,演出了大型歷史劇《楓洛池》,進京參加了國慶十周年獻禮演出活動,周恩來總理、朱德委員長、董必武副主席等領導人觀看了演出,首都文藝界知名人士對道情劇的誕生給予了充分肯定和高度評價,確認了這一新的戲曲劇種。1987年8月、環縣道情皮影隊應邀赴義大利參加中意建交25周年演唱會,引起外國友人的強烈反響。

2007年,受法國、德國、荷蘭和奧地利等4國的邀請,組織民間道情藝術團赴歐參加文化交流演出,受到了當地民眾的熱烈歡迎。參加了法國里昂國際博覽會,演出皮影戲70多場次,並在阿姆斯特丹音樂廳進行了演出,荷蘭《巴羅時報》、《現代中國》雜誌等進行了專題報導和介紹。訪荷結束歸京後,又在文化部、中國音樂學院、解放軍藝術學院、國家圖書館、中國藝術研究院進行了匯報演出和講座活動,得到了文化部領導的接見。10月,又赴德國、奧地利參加了國際木偶皮影藝術節,被譽為“從未見過的最精彩、最豐富、最生動的中國民間藝術”。並在荷蘭舉辦了道情皮影專題展覽。

目前,除有甘肅省秦腔專業劇團外,各地、州、市、縣均有專業秦劇團或秦劇宣傳隊,秦劇已成為全省人民喜愛的劇種。絲路花雨甘肅省歌舞團博採各地民間歌舞之長,創作了不少深受民眾歡迎的優秀劇目,其中,取材於敦煌莫高窟古代藝術的大型民族舞劇《絲路花雨》,以其濃郁的民族風格和精湛的表演藝術,在國內外獲得了很高的聲譽。並以感人的劇情,優美的舞姿、絢麗的服飾榮獲30周年獻禮演出一等獎。有“民族舞劇的里程碑”、“處處體現著我們中華民族古老文化的藝術之光”之譽稱。

隴東道情,因其發源、流行於慶陽市北部的環縣、華池、慶陽一帶而得名。它鏇律優美,節奏明快,是蘊含中國西北戲曲之高亢粗獷、南方戲曲之婉轉細膩的獨特的地方戲曲藝術。它起源於古代的佛教和道教活動,因此它的唱腔含有僧侶唱誦經文的韻味。歷經西漢、南北朝、唐、宋、元、明、清等音樂文化的影響,促使這種戲曲形成了兼收並蓄、博採眾長的獨特風格。20世紀初,環縣藝人解長春,將隴東道情運用皮影戲表演,並汲取慶陽民間小曲和民歌的優點,進一步完善、發展了隴東道情,演出了許多優秀劇目,深愛慶陽北部山區人民歡迎。

完善鼓曲類詞條

| 曲藝是中國民間藝術中的一朵奇葩,特別是鼓曲,種類繁多,各有說法 |