歷史淵源

河南墜子

河南墜子河南墜子在形成過程中,以新鮮活潑的特色,吸引了不少三弦書和山東大鼓藝人參加到改革創造的行列中來,使河南墜子增加了大量曲目,豐富了演唱技巧,促使這一新興曲種日益成熟,並迅速流傳到鄰近的山東、安徽。民國初年傳入北京,20年代傳入天津、上海、瀋陽,30年代傳入蘭州、西安,40年代傳入武漢、重慶,香港等地,成為中國流行最廣的曲藝形式之一。辛亥革命後,隨著男女平等思想的不斷深入人心,河南墜子表演開始出現了女性藝人,已知最早的一批女藝人為從開封相國寺出道登場的張三妮和尹鳳寶等。她們的出現及家班的形成,使得河南墜子的表演在通常的自拉自唱之外又出現了男拉女唱或男女對唱的方式。不1913年,河南墜子出現了第一個女演員張三妞,隨後又出現了喬清秀、程玉蘭、童桂枝3位名家。女演員的出現,促使河南墜子擴展了唱腔的音域,改革和豐富了唱腔的旋律,伴奏技巧也有所提高。久河南墜子即傳入京津等大城市,影響也隨之不斷擴大。

1930年以後,河南墜子進入興盛時期,在天津形成了喬、程、董3大唱腔流派。喬派以節奏流暢、吐字清脆、唱腔悠揚婉轉見長,稱為"小口"或"巧口",程派以曲調樸實明朗、唱腔圓潤見長,稱為"大口",董派以板眼規整、唱腔含蓄深沉見長,稱為"老口"。女演員的出現使河南墜子的表演在大城市裡的發展趨向短段"唱曲",雖然豐富了唱腔旋律,擴展了唱腔音域,提高了伴奏技巧,但也丟失了長篇說唱的特質與優勢。在河南本地,當時比較著名的藝人有擅演"風情書"的趙言祥、擅演《三國》段子的張治坤、號稱商丘"四大名演"之一的李鳳鳴等,女藝人則有以表演細膩見長的劉明枝、以表演嫵媚著稱的劉桂枝和以表演豪放奪人的劉宗琴,三人同時以擅演長篇大書著名,時人稱為"鄭州三劉"。

到了抗日戰爭時期,河南墜子相繼傳入上海、瀋陽、西安、蘭州、武漢、重慶和香港等地,成為中國流行最廣的曲藝形式之一。

簡介

河南墜子

河南墜子河南墜子的唱腔音樂可歸納為起腔、平腔、送腔、尾腔 4部分,在主體唱腔進行中,根據唱詞中不同句式的格律,使用三字崩、五字嵌、七字韻、巧十字、拙十字、寒韻、滾口白等唱法,產生節奏和旋律上的變異,表現不同的感情。伴奏樂器墜胡獨具特色,早期開場時都有即興演奏的“鬧台曲”,熱烈火爆,以吸引聽眾。鬧台以後向起腔過渡的樂曲,是速度和力度的緩衝,稱為“過板”,現代都改為前奏曲。伴奏的主要部分是“托腔”,是唱腔進行中的模仿性過門,包括樂句中間的對應性過門、樂匯中間的填補性過門、寒韻(悲腔)中間的吟喔性過門。擊節樂器有伴奏員使用的腳梆和演員使用的簡板、鉸子、矮腳書鼓、醒木等。由道情改唱墜子的多用簡板,由三弦書改唱墜子的多用鉸子,由大鼓改唱墜子的多用矮腳書鼓,醒木多在說唱長篇書目時使用。演唱方式有單口、雙口(或對口)、三口(或群口) 3種,並各有適宜的書目。

河南墜子從醞釀到形成,一直在民間流傳,保持著樸素的鄉土風味和濃厚的生活氣息。長期以來從道情、三弦書、山東大鼓、琴書等曲種移植、繼承了大量優秀書目,以後又創編、積累了一些獨具特色的書目,有長篇、中篇、短篇 200餘種,保存了不少流傳悠久的藝術精品,如《借髢髢》、《偷石榴》、《王慶賣藝》、《梁祝下山》等。五四運動以後,以及抗日戰爭和解放戰爭期間,都編唱了不少具有進步思想內容和鼓舞民眾鬥爭意志的作品。中華人民共和國成立後,在整理傳統優秀節目、編寫反映現實生活的新作,改革音樂、表演藝術等方面,都取得了顯著的成就。

藝人

河南墜子

河南墜子民國十二年(1923)前後,有車姓男藝人在天橋撂地演唱墜子,因臉上有麻子,人稱他“車大麻子”。“一個人自拉自唱,很有滋味,社會的人士喜見奇怪,瞧著他又拉又唱,都聽他唱會兒,亦聽不出什麼意思,看的樂了,扔錢就走。”(見雲遊客《江湖叢談》)他每日可掙兩三元錢。

二十年代末三十年代初,唱墜子的男女班紛紛來京,爭演於天橋爽心園、天華園等雜耍園子,孫家、賈家等茶館,及露天棚場之中。這一時期有鴛鴦檔(按即夫妻二人搭檔表演)盧永愛、大老黑夫妻倆尤受歡迎。“盧永愛唱做俱佳,身段好看,表情細膩。大老黑(他名叫任永泰)專會抓哏,形容態度,使人解頤。”(見《江湖叢談》)女演員姚俊英也是其中的佼佼者,她嗓音甜潤,動作瀟灑。“地道的河南滋味,唱一句弦兒跟一句的音韻,令人聽了真有繞耳三日不斷的妙趣。”(見《人民首都的天橋》)她拿手的段子有《小黑牛》、《劉二姐拴娃娃》、《許仙遊湖》、《黛玉悲秋》、《劍閣聞鈴》等。男女拼檔的趙勤堂、趙金蘭(後易名李玉芳)生意同樣很火,也能叫滿堂座兒。

民國二十一年前後,有河南墜子女演員董桂芝、宗玉蘭姑嫂,程玉蘭、周玉花及擅唱“武墜子”的男演員王永安等進入北京,除天橋外,也演出於城內各處雜耍園子,以各自獨具特色的藝術魅力征服了北京觀眾。程玉蘭以曲調樸實明朗、音色圓潤柔美見長,人稱“大口”墜子;董桂芝以唱腔含蓄深沉、板眼規整有致見長,人稱“老口”墜子。她二人與當時往返於京、津被稱為“小口”墜子的喬清秀成鼎足之勢,分別創立河南墜子三大唱腔流派。程玉蘭的代表曲目有《王二姐思夫》、《小黑驢兒》、《小寡婦上墳》等;董桂芝的代表性曲目有《寶玉探病》、《游西湖》、《俞伯牙摔琴》、《徐母罵曹》、《九字圖》、《哭祖廟》等,程、董二人對唱的段子有《藍橋會》、《相府借銀》、《玉堂春》等。

河南墜子

河南墜子二十世紀四十年代聞名於北京的河南墜子演員,有李雪芳、李玉玲、馬忠翠等。

中華人民共和國成立後,河南墜子演員們積極編演了一批新曲目,宣傳新思想,歌頌新生活。姚俊英演唱了《十女夸夫》、《小姐倆摘棉花》等宣傳《婚姻法》的作品,周玉花演唱了《考神婆》、《楊發貴摔子》、《魏兵義下江南》等破除迷信、歌頌解放軍英雄事跡的作品,受到觀眾的熱烈歡迎。1956年以後,新一代北京河南墜子演員也成長起來,他們在努力繼承傳統、大力編演新曲目當中,應時代的發展,對河南墜子的音樂、表演進行了一系列的改革與嘗試。馬玉萍、劉慧琴、李少華等,均取得了可喜的成果。馬玉萍六歲從師李祥東學藝,1955年進京參加了北京市曲藝團。吐字發音上,在保持墜子河南地方特色的前提下,糅進了京腔京韻;唱腔上,廣泛吸收豫劇、大調曲子、京劇、評劇等音樂素材,加以融化,形成了自己獨特的演唱風格。她拿手的曲目有《穆桂英指路》、《藉口》、《三叫門兒》、《愛個光榮人》、《土地還家》、《姑娘的心愿》、《雨夜變遷記》、《十個大雞子兒》、《常青指路》等。劉慧琴生於曲藝世家,1956年考入中央廣播說唱團,私淑“徐(徐玉蘭)派”墜子,學習、借鑑民歌及西洋歌曲的長處及發聲方法,對墜子的唱腔、演唱方法進行大膽創新,形成本身獨有之特點,曾赴香港演唱。拿手曲目有《偷年糕》、《偷石榴》、《老實人》、《非洲姑娘》等。李少華為地質文工團墜子演員,代表曲目有《王二姐思夫》、《撿棉花》、《餵馬記》等。

郭文秋演唱的河南墜子是以“喬派”為基礎,並有所發展。她的聲音甜美,清脆,吐字清楚,善唱貫口。她演唱的《偷石榴》感情細膩真摯,準確地把握了小女婿與未婚妻兩個人物的不同性格,把小女婿的愚頑,未婚妻的惱怒與哀怨,活靈活現地展示在觀眾面前。她更發揮了喬派墜子把鄉間曲藝所特有的自然美,與都市曲藝華麗、考究的藝術美相結合的特點,既保持了唱腔濃郁的地方色彩,又唱得酣暢、俏麗,《偷石榴》傳唱了半個多世紀,至今仍是曲藝晚會中的保留節目。

80年代末,又有畢業於中國北方曲藝學校的張楷,1968年在天津曲藝舞台上嶄露頭角,她的嗓音脆亮,行腔圓潤甜美,頗具“喬派”藝術之神韻。她演唱的《黛玉悲秋》、《秋江》等,寓情於聲,以情動人,深得觀眾的讚賞。

表演方式通常為演員一人左手持筒板擊節站唱,有弦師操墜胡及木梆等樂器伴奏。唱腔分別有起腔、平腔、送腔、尾腔四部分。唱詞有三字崩、五字嵌、七字韻、巧十字等多種句式。河南墜子自二十世紀二十年代前後流入北京。當時,有藝人劉教寬、周教雲等在京演唱。

流行

河南墜子

河南墜子河南墜子就像豫劇,流行區域到底有多大,一時說不清楚,起碼不止於它的名字所限。即以名字所限,常規聽眾人數也近億,它的“冬粉”遍布河南城鄉。一豫籍學者說,河南墜子的聲腔框架已進入大腦皮層深處,成為一種格式或範式,以至於任何一段押韻的文字,像《孔雀東南飛》、《琵琶行》、《長恨歌》、《春江花月夜》等,都可以被裝進河南墜子的聲腔框架里哼唱出來。河南人,給了墜子最高的忠誠度和最大的熱情。對於河南墜子這個黃河邊誕生的“河南妞兒”而言,最初的愛、最後的愛都在這裡。

河南墜子一方面走入京津,灌成唱片,藉助於當時最先進的傳播手段,贏得一部分高端聽眾的認可,語言學大家劉復、著名作家王蒙都對河南墜子有著深厚的感情;另一方面,墜子如同人參,它的宿根更深地扎在民間。四五十歲朝上的河南人聽墜子,多半是在童年的鄉下,土得掉渣的墜子調鑄就了他們的童年快樂,無論下地割草、放羊,還是上學的路上,他們都會哼著那快樂的墜子調。

墜子作為承載量巨大的大曲種,曲書目繁多。1951年,原河大教授張長弓先生統計,大部書40種,小段子60種。曲藝史專家張凌怡說:“當時最流行的大部書是這六部,愛聽文來《包公傳》,愛聽武來《水滸兵》;愛聽奸是《龐國丈》,愛聽忠來唱《劉墉》;又文又武《兩塊印》,苦辣酸甜《掛紅燈》。小段子裡大家耳熟能詳的有《小黑驢》、《借 》、《偷石榴》等。解放後新編段子中的名篇也有五六十篇。”

1963年,河南省召開了全國河南墜子藝術座談會,全國知名的墜子演員都參與了,像甘肅的徐玉蘭、山東的郭文秋、北京的馬玉萍、天津的曹元珠、西安的劉蘭芳等都來了,在鄭州觀摩演出搞了七八場。著名作家李 看了徐玉蘭的《林沖發配》後很激動,馬上去要徐的錄音帶。據會議統計,河南省內職業墜子藝人有3000人,人數在所有曲種中是最多的。

談及現狀,張凌怡說,目前全省專業的曲藝團隊都解散了,演員流散到民間,演唱者雖然還有一部分,但演出已經很困難。至於名家,年事已高,後起者能立在舞台上的也是少而又少。

曲藝回暖,是個漸進的過程。2006年寶豐馬街書會上,姜昆提出要成立一個全國性的河南墜子研討會,現正在醞釀中。前不久公布的第一批國家級非物質文化遺產名錄中,河南墜子榜上有名。

大師級人物

河南墜子

河南墜子在河南墜子的演唱者中,河南本土的名家很多,其中趙錚和劉宗琴同為大師級人物,但兩人的風格截然不同。

趙錚如今已81歲,腿腳不太靈便。2006年5月10日記者拜訪她時,老太太坐在沙發上,一張臉仍能看出年輕時清朗的輪廓。

趙錚出身於書香門第,父親不到20歲考中了秀才,廢科舉後父親考上了保定甲等政法學堂,後掛牌當律師。趙錚的哥哥是曾任中央音樂學院院長的趙,是河南省走出去的著名音樂家。趙錚在河南省立開封藝術學校畢業後,留校任教。她在校讀的是戲劇專修班,學的是斯坦尼斯拉夫體系。這么個洋里洋氣的女孩子要當老師,還要教地方戲曲,為了教學,趙錚走進相國寺的書棚坐下了。一個大學老師學墜子、唱墜子,“全國就我一個。”趙錚笑言。

1951年春節,學校在開封人民會堂舉辦的晚會上,趙錚演了個小段《摘棉花》,不想掌聲雷動,不讓下台,趙錚會的墜子少,只好清唱豫劇《花木蘭》、《紅娘》,連續返場幾次。演出結束後,詩人徐玉諾握著趙錚的手說:“趙錚,你豫劇唱得好,我認為不如河南墜子好。豫劇唱得再好那是模仿。墜子你有發展有創造。藝術上要走自己的路。”趙錚說:“這是高人的點撥,這句話能讓我記一輩子。”

趙錚的《摘棉花》講的是姐倆在地里摘棉花時,爭夸自己未婚夫的事。是趙錚在喬派基礎上創的唱腔,段子裡的人物造型、聲音造型是過去從未有過的,趙錚用斯坦尼斯拉夫體系分析演繹,將人物演繹得更細膩、更個性。

《摘棉花》以其突出的創新性成了趙錚的成名作。1956年,趙錚帶此段到北京參加首屆全國音樂周,在天橋劇場演出,當時大家都捏了把汗,結果趙錚甩著大辮子走上台,“太陽出來滿天霞,五色彩雲照南窪。從那村莊裡,走過來兩個姑娘她們本是小姐兒倆呀。”以一個句式極為自由的小段,用輕快活潑的節奏一氣呵成,馬上來了個滿堂彩。趙錚一炮走紅,以音樂周上的“三條辮子”之一而聞名(另兩條辮子分別是北京唱《小二黑結婚》的郭蘭英和雲南唱《繡荷包》的黃虹)。

《摘棉花》轟動京華,波及全國。上世紀90年代,河南省歌舞劇院成立時,《摘棉花》又被改編為交響樂參加了成立慶典的演出,成為經典之作。

《雙槍老太婆劫刑車》是趙錚河南墜子創作中的第一個中篇,也是趙錚的另一名段。當時歌劇、快板把雙槍老太婆描繪成一個一身短打的赳赳武婦,趙錚反覆分析後認為:雙槍老太婆應該是有文韜、有武略、受過良好教育、有較高文化層次的巾幗英雄。當時也有人質疑。時隔30多年後,《雙槍老太婆——陳聯詩自述》一書出版,印證了趙錚當年的分析是正確的。這部中篇墜子唱白並重,白多於唱,唱的內容又因故事的需要採用了多種風格,使人物極其生動,體現了趙錚鮮明的創造性。

1958年,趙錚被劃成“右派”,原因是她提了“河南墜子後繼無人,創作人才缺乏,演出無陣地”這樣一個意見。結果,趙錚被“掃地出門”,當時她只要求把自己的簡板帶走。

“文化大革命”結束後,55歲的她廢寢忘食地辦起了曲藝班,她的想法是:口傳心授收徒弟,成效低。要教,就要辦班,讓他們學系統的知識。1982年,第一屆曲藝班收了39人,這也是“文化大革命”之後全國第一個曲藝班。之後又辦了兩屆。“沒有這個班,河南墜子上世紀80年代就會徹底斷代,有了這個班,還是有問題,學生們90%都改行了。”趙錚說。上世紀50年代趙錚感知到的危機現在終成事實,趙錚感慨老意見仍具現實意義:“現在怎么辦呢?還得從培養人才抓起。得培養觀眾,要有演出陣地。”

趙錚說:“我是革新派,但後輩要比我更革新才能生存。天陰會晴,天黑會明,我始終對曲藝抱有希望。”

2006年5月,記者前往老墳崗,這個在鄭州快要消失的地名,曾經像開封的大相國寺、北京的天橋、天津的勸業場一樣,是名動四方的“曲藝聖地”。民間概念中的老墳崗,基本上相當於現在二七區解放路辦事處的轄區,東起二七路,西至福壽街、光明胡同、東陳莊東街,南起解放路,北至太康路,面積0.29平方公里,是一片墓冢累累的沙地。隨著城市的改造,老房子幾乎拆完了。現在只在北京華聯的西邊,還殘存一片老房子。

說是老房子,也就是普通民居,大多接成了兩層或三層高。走進去縱橫狹窄的幾條小街,一條小街上有一棵開滿耀眼紅花的夾竹桃,花下三個老太太在聊天。我跑過去夸花漂亮,一個姓白的老太太說這花她種了20多年。我問老太太們知不知道這兒說書唱戲的?老太太們點著頭說:“以前很多,現在早沒了。”

1932年,在老墳崗的西一街、西二街、西太康路附近出現了聚仙茶館、一品香茶館、老賈茶館等3個最早的茶館,茶館賣茶,藝人賣唱,各掙各的錢。1934年,形成了老墳崗下崖市場,先後出現了5個說書棚,在這兒賣唱的藝人有20多個,比較有名的有劉明枝、劉桂枝、劉宗琴、李元春、於忠霞、汪國寶、王連堂、馬素芳、范明顯和趙發林。劉明枝、劉桂枝、劉宗琴三人中,劉明枝細膩,劉桂枝嫵媚,劉宗琴豪放,她們常搭夥同棚獻藝,被人稱為“鄭州三劉”。

現在的老墳崗已面目全非,在白老太太的指點下記者走到一條小巷子盡頭,發現了廢棄的曲藝廳和一處老茶館,已成危房,應該是上世紀50年代的建築,曾延續了老墳崗輝煌的曲藝史。

劉宗琴已經78歲,得過兩次腦血栓,輕易不出門了。記者眼中的劉宗琴面色蒼白,行動遲緩。她自言記憶力衰退,很多事都想不起來了。昔日風采不再,舞台上粗獷豪放的表演,寬厚遒勁的嗓音都成了悵然的往事。

劉宗琴是登封大冶鎮人。因家庭貧困,8歲時給人當了童養媳。12歲拜河南墜子藝人劉魁為師,學會了幾部大書。14歲獨闖江湖,在西安、寶雞站棚演唱,嶄露頭角。西安的劉喜祿,又教會她《響馬傳》、《西涼國找父》等長篇書目,1946年她重返河南。

劉宗琴的書迷遍布城鄉。有一次在密縣(今新密市)一村莊演出,鄰村十幾里外的農民手舉火把陸續擁向書場。擁擠中一姓丁的老人不慎失足跌進山溝腿骨摔折,村民忙找來門板要送他去醫院,老人說:“不去醫院,我要聽劉宗琴說書。”眾人只得把他抬進書場。耳聽墜琴高奏,簡板連擊,劉宗琴粗獷豪放的演唱,丁老漢早忘了疼痛,直到書盡散場,他才去了醫院。

“七分說,三分唱”,劉宗琴的說表功力精深,敘述故事時已達到“說忠臣負屈冤,鐵心腸也須淚下……言兩陣對壘,使雄夫壯志”的境界。一部《楊家將》,她說了40年,也改了40年。《砸御匾》是其中的精品段子,其中謝金吾誇官路經楊府,砸了楊家的匾,被楊排風痛打一頓,謝要去告狀,中間一段十二句的唱十六句詞,劉宗琴用“中路墜子”、“喬派墜子”、“河洛大鼓”三種不同風格的唱腔巧妙融會,把謝惱、羞、煩、躁、刁、惡、毒的複雜心理表現得淋漓盡致。她的多部大書錄製成盒帶後十分暢銷。

深澤墜子

河南墜子

河南墜子深澤墜子由曲藝河南墜子演變而成。始稱“化妝墜子”。 民國三十七年(1948)冬,邯鄲地區廣平縣閻小寨墜子老藝人杜學勤,一次按照書中主要人物形象化了妝,藏在桌圍後邊,開書時突然鑽了出來,引起聽眾的極大興趣。藝人們也受到了很大啟發。從此,他們便開始化妝演出,由單口、對口說唱發展為多口說唱,並輔之以簡單的表演動作。1949年春杜學勤在邯鄲地區臨漳縣郭小屯村,把撂地攤演唱的“化妝墜子”搬上舞台,演出的劇目是《鋸大缸》。不久,大名縣的李和春、梁大愛,廣平縣的閻桐梧(藝名破大鑼)、齊秀雲,冠縣的王元山,曲周的宮憲梅,欒城縣的羅福成,魏縣的魏連香、崔秀珍(藝名九歲紅)等墜子藝人也相繼登上舞台。

初期的墜子戲,是以傳統墜子書目為基礎,略加改動,運用原有的音樂唱腔,套用京劇、河北梆子的鑼鼓經,穿上戲曲服裝,增設了燈光布景而成,因而稱為化妝墜子。在以後的發展過程中,墜子進一步向京劇、河北梆子等劇種借鑑,設定了生、旦、淨、醜行當;學了一些表演動作程式,又吸收豫劇、河南曲劇、河北梆子等劇種的唱腔和板式結構,逐漸完成了戲曲化的進程,形成了獨立的劇種稱北方墜子也就是深澤墜子。到1958年7月,河北省已有專業墜子劇團十二個,其中影響較大的有邢台市和深澤縣墜子劇團。

墜子戲的傳統音樂唱腔有:過板、引子、[平腔]、[大小寒韻]、[五字嵌]、[十字韻]、[快板扎]等。過板,是唱段前的音樂過門,引子,是唱段開始前的引句;[平腔]是墜子戲的主要唱腔,多用於敘述,有慢、中、快三種速度,又有開腔和敘述句之分,開唱句是四句式或兩句式;敘述句是兩句式。[寒韻]用以表達悲切之情。牌子有[五字嵌]、[十字韻],均作為獨立的曲牌,穿插運用於[平腔]之間。[快板扎]用於唱段結束部分。

主奏樂器為墜琴(也叫墜胡),是由小三弦改制而成的拉弦樂器,面板改皮為木(也有蒙銅板的)。演奏時,多用頓虧、滑奏等手法,音色悠揚動聽,表現力極為豐富。其他伴奏樂器尚有二胡、二弦、笛、笙、嗩吶、大提琴等。

深澤墜子的初期劇目,多由墜子書中的中、長篇傳統書目改編而成,故多連台本戲。如《海公案》、《劉公案》、《回龍傳》、《大宋金鳩計》、《絲絨計》、《雙金線》、《雙合印》、《王清明投親》、《二度梅》等。劇本多用唱詞敘述劇情,念白不多。唱詞一般為七字句、十字句。六十年代之後,墜子戲從其他劇種移植了一批優秀古裝戲,也排演了一些新編歷史故事戲,如《審誥命》、《楊金花奪印》、《花木蘭》、《秦香蓮》、《蝴蝶杯》、《楊門女將》等。墜子戲也能較好的反映現代生活,五十年代後期,邢台、深澤兩個墜子團都積極地創造和排演了現代戲,在觀眾中留有印象的劇目是《白毛女》、《血淚仇》、《黨的女兒》、《奪印》、《會計姑娘》、《風塵遺恨》、《大路朝陽》、《紅旗譜》(根據梁斌同名小說改編的五本連台戲)、《新芽吐秀》等。

深澤墜子戲用河南方言唱念,唱腔委婉清新、優美動聽。藝人非常重視唱功,講究吐字清晰,句句進入觀眾耳中。加之,所演故事有頭有尾,情節連貫,唱詞通俗易懂,所以在農村和城市居民中很受歡迎,有“看了墜子,賣了被子”之說。墜子戲,在三十多年的演出中,足跡涉及北京、天津、濟南、太原、開封、鄭州、石家莊、保定等大、中城市和廣大農村,給民眾留下了很好的印象。

唱腔及唱法

河南墜子的唱腔音樂可歸納為起腔、平腔、送腔、尾腔4部分,在主體唱腔進行中,根據唱詞中不同句式的格律,使用三字崩、五字嵌、七字韻、巧十字、拙十字、寒韻、

河南墜子

河南墜子

滾口白等唱法,產生節奏和旋律上的變異,表現不同的感情。伴奏樂器墜胡獨具特色,早期開場時都有即興演奏的“鬧台曲”,熱烈火爆,以吸引聽眾。鬧台以後向起腔過渡的樂曲,是速度和力度的緩衝,稱為“過板”,現代都改為前奏曲。伴奏的主要部分是“托腔”,是唱腔進行中的模仿性過門,包括樂句中間的對應性過門、樂匯中間的填補性過門、寒韻(悲腔)中間的吟喔性過門。擊節樂器有伴奏員使用的腳梆和演員使用的簡板、鉸子、矮腳書鼓、醒木等。由道情改唱墜子的多用簡板,由三弦書改唱墜子的多用鉸子,由大鼓改唱墜子的多用矮腳書鼓,醒木多在說唱長篇書目時使用。演唱方式有單口、雙口(或對口)、三口(或群口)3種,並各有適宜的書目。

成就

河南墜子從醞釀到形成,一直在民間流傳,保持著樸素的鄉土風味和濃厚的生活氣息。長期以來從道情、三弦書、山東大鼓、琴書等曲種移植、繼承了大量優秀書目,以後又創編、積累了

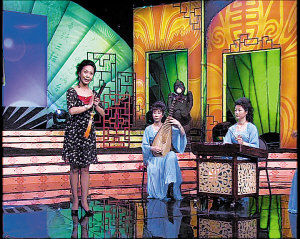

河南墜子名家曹元珠向徒弟傳授技藝

河南墜子名家曹元珠向徒弟傳授技藝[2]

一些獨具特色的書目,有長篇、中篇、短篇200餘種,保存了不少流傳悠久的藝術精品,如《借髢髢》、《偷石榴》、《王慶賣藝》、《梁祝下山》等。五四運動以後,以及抗日戰爭和解放戰爭期間,都編唱了不少具有進步思想內容和鼓舞民眾鬥爭意志的作品。中華人民共和國成立後,在整理傳統優秀節目、編寫反映現實生活的新作,改革音樂、表演藝術等方面,都取得了顯著的成就。

新鄉非遺目錄

| 本任務盤點新鄉市非物質文化遺產名錄,希望大家踴躍參加本任務,豐富詞條內容,保護我們的文化遺產。 |

河南非遺目錄

| 河南是中華文明和中華民族的重要發源地,擁有郟縣大銅器、麒麟舞、四平調、河洛大鼓等多個非物質文化遺產。 |

古代娛樂

| 中國文化博大精深,有很多古代的活動流傳至今,現在,就讓我們一起看看古代人的娛樂方式吧。 |

![河南墜子[河南墜子] 河南墜子[河南墜子]](/img/5/64e/nBnauM3X4cjM2ETMyMDNwMjNxQTMwUTM2EzM5AzMwAzMwIzLzQzL3QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)