簡介

大相國寺梵樂

大相國寺梵樂北宋時期,隨著寺院的發展盛勢,大相國寺佛樂也達到最鼎盛的階段:一方面,寺院組織起龐大的專業樂隊,為國儀之用;另一方面,寺院內專門修建了演奏佛樂的專業“劇院”維摩院,以及為一般遊人和香客演奏的“樂棚”。在皇室的要求下,寺院對佛樂曲目的整理和收藏成為傳統。

歷史

記載

最早記錄大相國寺梵樂的是宋朝梅堯臣的《宛陵集》。“劉原甫觀相國寺淨士院吳道子畫,楊惠之塑像,又樂僧鼓琴,閩僧寫真,予解其詫。”

吳道子和楊惠之是唐代著名藝術家,他們曾在大相國寺作畫塑像,描繪寺僧演奏情景。

到了宋代,大相國寺成了文人墨客聚會聽琴的場所,蘇東坡、王安石等都在此留下足跡。《東京夢華錄》卷六詳細記載了正月十六名流騷客夜遊大相國寺、賞梵樂的情景。

沿革

1927年佛毀僧散樂譜散失。

1992年,大相國寺在60餘年無僧人斷絕香火之後,恢復了佛教活動。

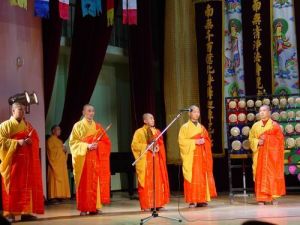

2002年,大相國寺佛樂團恢復成立,方丈心廣大和尚便禮請法師向樂僧教授佛教音樂。方丈心廣大和尚組織培養了專職樂僧二十二名,並經過精心組織,在釋隆江法師等樂僧的努力下,久已失傳的梵樂表演得以再現,恢復了《白馬馱經》、《相國霜鍾》、《菩提樹》等40餘個樂曲。

2004年大相國寺佛樂團赴澳門演出。

2006年4月25日,大相國寺佛樂團在海南三亞南山觀音苑廣場舉行大型佛教心靈音樂晚會。

2008年6月,大相國寺梵樂被列為國家級非物質文化遺產。

2009年,83歲的開封大相國寺釋隆江被命名為第三批國家級非物質文化遺產佛教音樂(開封大相國寺梵樂)的代表性傳承人。

演奏

情形

大相國寺梵樂

大相國寺梵樂樂器

大相國寺演奏樂器包括法器和樂器。用於念經時的發聲器為法器,如振金鐸、木魚、鐘鼓等;用於單獨演奏、也可誦經時伴奏的稱為樂器。

部分曲目及釋義

《望江南》

笙管曲,由梵唄歌曲衍變而來,專用於浴佛節,贊釋逝牟尼佛。關於《望江南》一曲的產生,據唐段安節著《樂府雜錄》載:“始自朱崖李太尉鎮浙西曰,為亡妓謝秋娘所撰。本名《謝秋娘》,後改此名,亦曰《夢江南》。”宋王灼《碧雞漫志》又言:“《樂府雜錄》云:‘李衛公為亡妓謝秋娘撰《望江南》,亦名《夢江南》。’樂天作《憶江南》三首:第一,江南好;第二、第三,江南憶。自注云:‘此曲亦名《謝秋娘》,每首五句。’予考此曲,自唐至今,皆南呂官,字句亦同,止是今曲兩段,蓋近世曲子無單遍者。”可知《望江南》原名《謝秋娘》,後又有名《夢江南》、《憶江南》、《江南好》、《江南憶》等多個名稱。

《小華嚴》

笙管曲,漢傳佛教佛事中經常演奏的一首樂曲。笙管曲由梵唄歌曲《華嚴會》衍變而來,《華嚴會》的演唱除專用於建華嚴法會外,其填詞亦用於《爐香贊》、《韋馱贊》、《淨水贊》、《阿彌陀佛贊》等梵音沉唄歌曲。“華嚴會”一詞最早見於唐三藏沙門實叉難陀(公元652-710年)所譯《大方廣佛華嚴經》(八十卷,公元699年譯畢)。是“華嚴四十二字母”的讚詞,在明徐謂所列“宋元舊篇”的南戲作品《牧羊記》(《蘇武牧羊》)中,稱該詞牌為《華嚴海會》。元楊文奎所填詞的《華嚴贊》(小令)為六句贊形式。其詞格是:“四,四,七,五,三,六。”(六句二十九字)。

《普庵咒》

笙管曲,由佛教咒曲衍變而來。《普庵咒》,全名為《普庵大德禪師釋談章神咒,古稱《釋談章》。《普庵咒》現已作為獨立的器樂曲,除在佛事音樂中演奏外,已廣泛地流傳於民間。特別是琴曲,見於明、清時期的琴譜有三十七部之多。除琴曲外,《普庵咒》還在琵琶音樂、弦索樂、絲竹樂、笙管樂等多個民間音樂品種中流傳。

《傍妝檯》接《油葫蘆》

籌獨奏曲,《傍妝檯》、《油葫蘆》原為宋詞詞牌,用於佛事音樂。

《白馬馱經》

東漢明帝永平十年(公元67年).明帝遣使西行求法.天竺僧凡攝摩騰、竺法蘭二尊者,從西域馬載佛像佛經隨漢使來到洛陽,“白馬僨經,寶鏈東來”公元68年,東漢朝廷在洛陽建白馬寺,請二位尊者在白馬寺譯出《四十二章經》,洛陽白馬寺成為中國佛教之祖庭。白馬馱經表現“白馬西來.曠世因緣,從茲震旦,佛日中天”的意境,樂曲多為僧人口傳心授。

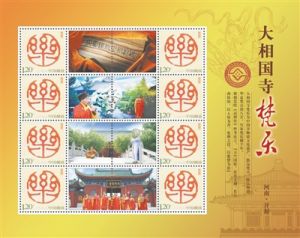

發行紀念郵票

大相國寺梵樂 登上國家名片

大相國寺梵樂 登上國家名片大相國寺創立及其梵樂發展狀況

大相國寺始創於北齊天寶六年(555年),其寺址原為戰國時期魏公子無忌之故宅,極富文化歷史意義。寺院初名建國寺,後毀於戰火。唐長安初年(701年),高僧慧云云游至開封,夜宿繁台,看到城內汴河有紫氣沖天,天明徒步河岸,又見此地瀾漪中有天宮影,參差樓閣九重儀象,如彌勒佛之兜率宮院,慧雲隨發願建寺。後所督造的彌勒佛像,大放金光,照徹天地,巧合的是,睿宗帝夜於夢中感通寶像奇瑞,且靈應肇發,大有感悟。而為紀念自己由相王龍飛稱帝,應其祥瑞,睿宗帝御筆賜名,對大相國寺以特別眷顧,使其極盡造化,風光莫比;另一方面,開封自古便為大梁故都,天下要衝,至唐代雖為河南道統轄下一地方單位,但自從隋代開通濟渠以來,更為“水陸都會”而名揚天下,商貿和文化活動均十分頻繁和發達,堪為地靈人傑。得益於古都開封優越的自然地理和壯闊的人文活動的上善因緣,大相國寺自創立之初便融入中國歷史文化的洪流之中了,唐代著名畫家吳道子,雕塑家楊惠之、王溫,文化巨匠李邕,以及當時京城第一琵琶大師善本長老的樂團傳人虛真大師等,均為大相國寺的文化建設留下了光輝的史跡。可以說,大相國寺自建寺之始,在帝王政治權利的直接關照下,加上源源不斷的歷史文化名人關懷的上善因緣,寺院不獨鑄就了其獨具秉賦的政治文化構架,更成就了其薈萃天下文化精英的文化胸懷,終以文化寺院而享譽天下,成為一方精神聖地。而基於寺院崇高的社會地位和文化傳統,伴隨佛教的弘傳而發展起來的梵樂,也自然與大相國寺的文化建設有著不解之緣。自寺院創建之始便有樂僧越仁大師、虛真大師在寺院演奏梵樂的記載。至唐天寶年間,大相國寺已出現完整的樂隊,並於高僧在法華經開講之前,敬獻梵樂謝佛恩以吸引聽眾。到唐大曆年間,寺院將向佛獻樂定為制度,開壇講經必由樂隊獻樂,以表莊嚴和虔敬。這一傳統的形成也使得寺院開始注意對梵樂曲目的整理和收藏,這無論對寺院梵樂的弘傳和建設,都有著重大意義。時至今日,單從梵樂曲目的傳承來說,由於大相國寺至今仍保存著大量較完整的古樂譜,研究中原梵樂和古代音樂的學者,都必須把大相國寺放在重要的位置上。這在客觀上,便使寺院在傳統音樂方面秉賦一種廣泛的代表性,從某種意義上而言,源於寺院對文化傳承較好繼承的優良傳統,大相國寺梵樂,已成為整箇中原傳統音樂的典型代表。大相國寺梵樂的成熟

唐代承南北朝隆盛的法運,佛教盛行全國,並由華土開始外傳東南亞諸國。大相國寺自經睿宗命名題額,在封建最高統治者大力維護下,迅即發展成為汴州最大的寺院。不僅如此,唐肅宗至德年間,經肅宗帝批准,河南道統僧錄司設在大相國寺內,這使得寺院的政治地位空前提高。這一變化,對推動大相國寺的佛教建設和文化建設,作用非凡。僅就梵樂而言,梵樂至唐代已發展為黃金時代,其最為顯著的特徵是,唐代宮廷音樂中從七步樂到十部樂中,來自佛教國家或以梵樂模式建立起來的樂隊竟達六、七部,可見朝廷對梵樂的喜好和偏愛。而藉助朝廷的支持,梵樂的發展當然也更臻鼎盛。《洛陽伽藍記》描述當時寺院梵樂活動稱“梵樂發音,驚天動地”,可謂盛況空前。正處上升階段的大相國寺也不例外,此時不僅組建了專業的樂隊,且在吸收古樂曲和舞曲來充實梵樂方面,也有著長足的發展。見諸多種文獻記載,被譽為“華夏正音”的大相國寺大型梵樂變奏曲《駐雲飛》,經由寺院專業樂僧的整理和創作,終於使這部古代樂曲演變成一部完整的梵樂作品。全曲共有六百一十九個小節,包括九個樂段,另有引子和尾聲的散板部分。尤值一提的是,該曲採用許多不同的佛教素材和各種變奏手法,並用統一的梵樂風格貫穿起來,如佛日中天、普臨天下,氣勢甚為博大、恢宏。從一定意義而言,象徵佛光普照,降幅世人的大型梵樂《駐雲飛》的圓滿問世。實為梵樂成熟的一個標誌,其與當時唐代歌舞大曲相比也毫不遜色,或更有過之。此外,歌頌佛教天神摩訶迦羅的傳統樂曲《耍孩兒》,以及《普庵咒》、《水先枝》、《柳含煙》等一大批系列梵樂也在此時匯集或創作於大相國寺,並由此傳誦天下,僅唐崔令欽撰《教坊記》及明永樂年間《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲目錄》等音樂典籍,所載唐代大相國寺梵樂就達三十餘首(部)。而能為諸音樂史籍所關注,可見大相國寺梵樂的影響和地位了。北宋時期大相國寺的梵樂

北宋定都開封,作為京都最大佛剎,大相國寺倍受北宋帝王的禮和崇奉,被北宋王朝欽命為“為國開堂”的“皇家寺院”,並設中央直屬管理機構“左街”於寺內,與“右街”開寶寺同理和管轄全國佛教事務。大相國寺由此一躍而成為天下首剎,寺院建設也達至空前的鼎盛,轄六十四禪、律院,占地達五百四十餘畝。不獨高僧雲集,也是朝廷巡幸、祈報、恭謝、祈禱等國禮祝禱的首選道場,以及招待安置外國使節和外國僧侶重要場所,堪為全國中外文化及佛法交流的中心。隨著大相國寺發展的盛勢,大相國寺的梵樂至北宋也達到最隆盛的階段;一方面,由於朝廷對寺院的崇奉,國家許多重大活動和典禮都放在寺院舉行,寺院為適應朝廷禮儀的需要,無論是樂隊還是所演奏的梵樂,都必須更專業更規範,演奏的技藝也必須更高超,入微和莊嚴。因此,大相國寺重視音樂,培養專職樂僧,嚴格訓練技巧和認真演奏樂曲的優良傳統自然形成;另一方面,由於朝廷的參與以及在財力和人力和物力方面的支持,大相國寺自北宋初期即組織起龐大的專業樂隊,其狀況是空前的。此外,在朝廷的大力支持和安排下,大相國寺在寺內專門修建了演奏七弦琴的梵樂專業“劇院”——維摩院,以及在大殿前修建的專供一般遊人和香客欣賞梵樂的演奏廣場——樂棚,這些其他寺院絕無僅有的專業設施,足以說明寺院梵樂發展的鼎盛及專業。更為重要的是,受命與朝廷且秉負“為國開堂”正大使命的大相國寺,每屆主持均由朝廷任命,而出於組織和參與朝廷在寺院舉行的各種禮儀活動,他們大多精通樂律,並在朝廷的要求下,赴任以後必將全部音樂資料做一次梳理工作,使之更加充實完善,並記錄存檔。故大相國寺歷史上不僅湧現大批造詣很高的專業樂僧,且於百年來,梵樂資料也一直得以能妥善地保存下來,實為寺院所建立的制度的原因。北宋梵樂的基本特點

中國佛教自宋代起開始強化佛教化導世俗社會的世間功能,把出世求解脫之道與儒家修身、齊家、治國、平天下之道統一起來,追求學佛與做人的統一,以及對社會的道德教化,並將愛國主義精神引進佛教,與祖國共命運。這種充滿新鮮空氣的狀況即佛教史上所說的佛教世間化。宋代梵樂也是如此,無論在道德上、習俗上,還是藝術上,都有創造和成就,此時期的梵樂,有別與唐以前的特點,繼續發展和完善。這種發展和完善,主要表現在技藝實踐上的深入,以及在社會世俗生活中的深入,社會風氣與社會心裡的深入和人們情感生活的深入。僅就大相國寺的梵樂而言,自北宋起,由於寺院和朝廷以及民眾廣泛深入的接觸和合作,寺院梵樂大量吸收了民間音樂和宮廷音樂,形成了自身隨緣隨機且以提升道德,淨化人心,祥和社會為目標的自由風格,寺院不僅以“皇家佛剎”自律,致力與朝廷的各種禮儀活動,以莊嚴國土為己任,且在寺內創建維摩院式供雅士欣賞“陽春白雪”的音樂廳,及設定樂棚常年舉辦“下里巴人”式普及性大眾音樂盛會,把寺院梵樂推及社會和人們的日常生活之中。這種宋以前不多見的梵樂活動的形式和盛況,在深入人心及最大程度上廣擴梵樂影響的同時,也成就了大相國寺梵樂雅俗共賞的基本特徵和海納百川的雄輝氣勢與文化胸襟。此外,由於大相國寺在教內獨高的社會政治地位,做為一座秉負皇命擁有管理天下寺院職能的寶剎,其本身的梵樂,也自是一種標準和典範,不僅在最大程度上代表著帝王禮儀之樂,也是中原傳統音樂最典型的代表。河南非遺目錄

| 河南是中華文明和中華民族的重要發源地,擁有郟縣大銅器、麒麟舞、四平調、河洛大鼓等多個非物質文化遺產。 |