簡介

滑縣木版年畫

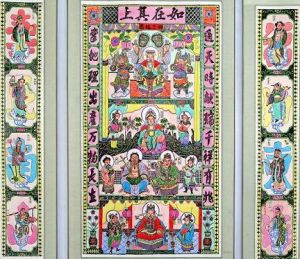

滑縣木版年畫滑縣木版年畫產生於明代,距今已有500多年歷史,歷經27代藝人的傳承、創新和發展,逐步形成了獨特的藝術風格,並將技藝水平不斷升華提高。滑縣木版年畫製作選料講究,版料均為上等梨木板材,紙張選用上等宣紙;繪畫工序繁雜,畫面根據不同的圖案內容,採用不同的色調和畫法進行繪製,雕刻則用陰陽刀法;畫面色彩多採用陰陽色,以大黃、大紅、大綠、朱紅為主,兼用涮色、工筆、水墨等繪畫技巧,表現形式獨特。

滑縣木版年畫的題材多以黃河流域人民民眾的生活習俗和傳統信仰為主,內容豐富,版面主要以人物、神話、典故、吉祥福祿、財、喜、壽等為主要內容,以族譜中堂、對聯等為表現形式,文化內涵豐富,體現了黃河流域廣大人民對生活的熱愛和美好嚮往,具有極強的黃河流域民俗文化特徵。

滑縣木版年畫因其表現內容豐富、製作繁雜及其悠久的傳承歷史,對於研究我國手工技藝的形成發展和區域民俗文化提供了重要的實物佐證,具有很高的研究價值和文化價值。同時因其體現了民眾民俗文化,具有一定的觀賞收藏價值和市場開發價值。

滑縣木版年畫是一種富於民間獨特藝術風格的木版彩繪藝術珍品,以神像、族譜、吉祥畫為主。全部為手工製作,人物造型生動傳神,畫面明朗清新,有濃厚的國畫韻味。集中反映了當時的社會風貌、民俗風情,是節日裝點、祈福納祥、精神崇拜、先祖祭祀等活動不可或缺的民間藝術精品。2008年被列入“第二批中國非物質文化遺產保護名錄”,“中國民間文化遺產搶救工程----民間木板年畫搶救項目”的重點。

歷史背景

滑縣木版年畫彩繪神像

滑縣木版年畫彩繪神像滑縣木版年畫主產地是滑縣慈周寨鄉前李方屯二村,雖然長期銷往全國各地並有較大影響,但由於該縣地處邊界地區的李方屯一帶(現李方屯分前李方屯和後李方屯,前李方屯又分為前一村和前二村),區劃關係多次變革(曾歸歷史上的白馬縣、直隸省大名府、山東省東明縣、河南省濮陽縣、長垣縣、東垣縣等),致使這一藝術珍品在2006年底馮主席採訪之前幾乎沒有任何文獻記載。

相傳滑縣木版年畫始於唐朝,明朝初期山西紅桐縣韓朝英(1476—1537年)遷居滑縣。此人心靈手巧,善刻精畫,巧妙地將本地人的風俗習慣和對生活的美好願望融入畫中,開創了獨具特色的木版畫風格。由於畫風新鮮,又符合百姓的民風民俗,滑縣木版畫暢銷其附近各市縣,並遠銷至河北省、山西省、山東省、安徽省、青海省、甘肅省,乃至東北三省和內蒙古等地。

清乾隆年間,出現了以韓鳳歧、韓鳳儀、韓鳳祥為代表的“興隆號”“興義號”“興盛號”三家木版畫作坊。除在河南外,在河北、山東、山西、安徽等省也有較高的知名度。特別是一進入臘月,南來北往的商販紛至沓來,爭相訂購木版畫。有的商戶做木版畫生意竟成世家,三四代人以此謀生。之後,列強入侵,國勢漸衰。滑縣木版年畫從鼎盛時期年產百萬張漸萎縮至民國時期年產50餘萬張。新中國成立前,由於經濟蕭條,民不聊生,很多木版畫藝人紛紛改行。1949年建國後,風調雨順,豐衣足食,民心歡暢,滑縣木版年畫又時興起來。進入1958年,由於“大躍進”,反對“封建迷信”等活動,滑縣木版畫遭受了滅頂之災。

1962年,隨著黨的政策有所放寬,木版畫市場才得以復甦。到1963年,慈周寨鄉前李方屯二村400餘口人,從事木版年畫製作的就有200餘人。每家都有二、三十塊木版,一人一天就能印出100多張,全村一年能賣出10多萬張。那時每張畫的價格為4元至5元人民幣,並且賣出的畫都要有政府委派的專人蓋章,作為納稅的手續。這時也有好多外地人在此學藝,如河南省滑縣老店鄉馬蘭村姓耿的兄弟二人,木版年畫的技藝也是這時傳到該村的。

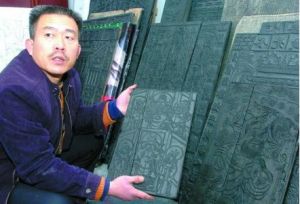

1966年,“文革”開始,“橫掃一切牛鬼蛇神”,“破四舊,立四新”,滑縣木版畫遭遇了十年浩劫,不計其數的雕版被砸被燒。但也有幾家不忍毀掉老祖宗傳下的技藝,因為他們清楚版是木版畫的根,根沒了技藝就失傳了,在冒著被批鬥的情況下將部分將印版偷偷地埋於地下,或藏於房頂、夾牆,才保存了一小部分下來,由於他們是根據自己的喜好和判斷偷藏的印版,後來就形成了幾家畫坊在印畫內容上各有特色。

文革後,雖然政治氣氛有所變化,但也沒有為這些木版“平反”,致使一些畫坊只能從事“地下活動”,生產量很是有限。80年代改革開放,才開始了大量的生產和銷售,畫坊曾出現了“供不應求”的繁榮景象。當時有很多外地的批發商提前數日住在畫坊,才可拿到年畫,最多時幾大畫坊都會住十幾位批發商。這時版在村中是流動的,互相轉借來印墨印,各個畫坊再自己著色,但如果銷量很大的話,借版也要等候,為了方便,藝人們就借來印底開始刻新版,所以傳至今日的很多印版是這個時期新刻的。這時用的木材材質也不像以前那么講究,有用梨木,但更多用棗木。

滑縣木版年畫歷經五百多年滄桑,可謂歷史悠久,文化底蘊深厚,但近幾十年來大家頭腦中對他的定位是封建迷信活動,即使在80年代改革開放後出現繁榮景象時,村民還是小心翼翼,不敢大張旗鼓,惟恐由此又引發什麼政治問題。直至1993年該行業又遭遇市場冷落,社會需求稀少,作坊生產門庭冷落,木版畫發展受到制約,木印版被束之高閣了。天津、河北、山東等地的古董商人與收藏愛好者深諳木版畫的價值,紛紛來到滑縣購買,有不少村民認為終於可以靠別的方式光明正大地掙錢,木版存著也沒什麼用處了,以少則二三十元,多則一兩千元的價格,賣給了收買的人,就這樣大量的珍稀古版流到外地。

主要分類

滑縣木版年畫中的鐘馗形象

滑縣木版年畫中的鐘馗形象(一)鬥神畫:分大毛、二毛、中台、二邊(亦稱連頭)四種規格。鬥神題材以“秦瓊、敬德”為最多,這類鬥神規格不同,衣著神態各異,表現手法或繁或簡,套色的或多或少,一但神態仍然威嚴莊重,有“步下鞭”、“馬上鞭”、“披袍”等不下二、三十種。門畫又分文武兩大類。

l、大毛:品種約有二十多種,供經濟條件好、房舍講究的大戶張貼在大門上,有“步下鞭”、“馬上鞭”、“歧山角”、“五子”、“九蓮燈”、“福祿壽”等,畫心尺寸各為63公分長45公分高左右。這類年畫刻工精細,印製考究,構圖造型爐火純青,無可挑剔,為開封年畫之上品。一張毛邊紙只能印單面。而周口、駐馬店等豫南以及豫西等地區的“大毛”比開封地區的短窄十多公分。

2、二毛:除重複大毛的畫樣外,還刻很多戲曲題材。如“長板坡”、“壽州城”、“苟家畦”、“柴王推車”、“對花槍”、“三俠女”等。這類的神以戲中的忠臣義士和見義勇為的英雄好漢為題材,是開封年畫最有特色的品種,外地鬥神畫則不多見。“二毛”不但畫樣多,而且銷量大,畫面大小約36公分長,25公分寬,一張毛邊紙能開三幅,則供普通人家貼於堂屋、廂房等。

3、中台:銷量雖不及二毛,但畫面內容形式比二毛多,用以張貼在不同房門,如女輩房門多貼“三娘教子”、“天仙送子”、“連生貴子”等,老人家的房門多貼“披袍”、“福祿壽”、“三星在戶”等,中年人房門貼“加官進祿”、“步步連升”,兒童居室則貼“五子奪魁”、“劉海戲蟾”、“和合二仙”等。用紙長29公分,寬22公分,為了省紙,常常將印大毛、二毛、裁下來的紙頭拼縫印製。

4、二邊又叫“扯手”、“連頭”是規格最小的單張門面。畫面18公分長,24公分寬,每張毛邊紙裁為四張,賣時每張兩頭有畫,所以叫“二邊”。張貼在單屋門和窗戶上。這類鬥神多為生活貧困人家所用,畫的內容豐富,戲曲故事、民間傳說應有盡有,每幅畫就是一個故事,飽含濃郁的中原鄉土氣息,如我社收藏的“四霸天”、“蝴蝶杯”、“渭水河”、“丁山大雁”、“狀元祭塔”、“風箏計”、“沈萬三”、“王小二趕腳”等藝術風格獨特簡潔,極富裝飾趣味,當為開封、朱仙鎮年畫中的珍品。

(二)、神碼類

1、灶畫:規格分大灶、二灶、中灶三種,尺寸的大小近似大毛、二毛和中台。畫面構圖形式均為上部加“歷斗”(二十四節氣與陰曆日期對照)下部是“灶爺”,構圖對稱,形式多樣有“雙奶灶”、“單奶灶”、“五福灶”、“八仙灶”、“日月灶”、“內倒灶”、“外倒灶”、“紅袍灶”、“蘭袍灶”、“丹紅灶”等等十幾種之多,畫面十分複雜,畫面上有“搖錢樹”、“聚寶盆”、“南天門”、“三尊佛”,雞馬牛狗、糧倉農具、五穀果木、男女老少,造型優美,神態生動,是古代農家生活的真實寫照。灶畫是每個農家必備的、實用生活掛圖,貼在灶頭上,一日三餐時時觀看,並按歷斗上的二十四節氣日期進行農事活動。

每到臘月二十三日晚上,家家用麻糖果品等供祭灶,將舊曆畫撕下焚燒,以示送灶爺上天言好事,大年三十晚上,貼上新灶畫,供上果品,恭祝灶爺下界保平安。不同地區敬不同灶爺,滑縣地區認為貼“紅袍灶”會害紅眼病,因此只貼“蘭袍灶”,而山東東明地區則非“紅袍灶”不貼。所以各畫店都備有多種款式的灶畫供不同地區的畫商選購。

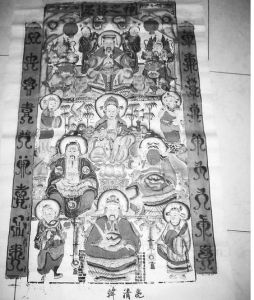

2、家堂畫:規格分“大家堂”、“二家堂”、“中家堂”三種,尺寸如同大毛、二毛、中台。畫樣品種不多,家家將它貼在堂屋上方供奉,祭奠歷代祖先。

3、天神爺:有大天、二天、中天三種,大小尺寸如同家堂畫,有“天地全神”、“龍牌天”、“滾龍柱”等幾個品種,畫面上道、儒、佛三教神仙同坐一堂,各家買回去,初一貼在院子內的天爺廟上供奉。反映了中國農民“多神論”的實用功利思想。

4、財神:貼在堂屋的左下方,尺寸如二毛大小,畫面有“上關下財”、“文武財神”和“單座財神”三種。

5、鍾道:貼在影壁牆上方或後門上,有“大馗頭”、“鎮宅鍾馗”、“小馗頭”、“四馗頭”等多種畫樣和規格。

6、“牛馬王同座”、“單座牛王”、“馬王”、“場神”和“車旗”等小幅神碼。農家按各自情況選購供奉。如養牛養馬人家買“牛馬王同座”,單餵牛的買“牛王”,單餵馬的買“馬王”,貼在廄內。“場神”要貼在石滾上祈求五穀豐登,“車旗”則貼在大車車廂旁。並配有日行千里、夜行八百對聯,以求出車平安。

藝術特色

滑縣木版年畫

滑縣木版年畫滑縣地處開封朱仙鎮的正北方向,中隔黃河,相距不過百里,但風格卻有著極大的差異,在藝術上是完全獨立的年畫產地,是歷史上重要的但今天被遺忘的北方年畫中心。滑縣木版畫無論是在體裁、題材還是繪畫風格、製作工藝上,都與其他年畫有很大不同。

在體裁上,畫幅有大有小。大的以捲軸中堂為主,有的畫(如神像畫《七十二位全神圖》和祖譜畫《拾貳名義》)都達到六尺長,還有像幾乎家家戶戶都供奉的神像畫《天爺》也達到五尺長,還配有對子,很適合掛在堂屋正面的牆壁上。小的大多門畫大小。

在繪畫風格上,畫幅大的都是先用線版墨印,然後著色。滑縣的木版年畫的人工著色彩繪顏色大多是用水稀釋過的,且半透明,比較淡雅精細,部分以工筆、水墨為主,色彩和諧,人物造型鮮活。畫幅小的如人工著色,則色更淡,給人更多的想像的空間,如套色則以大黃、大紅、大綠、朱紅為主。

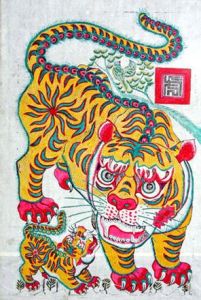

在題材上,滑縣木版年畫以神像和族譜為主,“敬神鎮宅降祥納福、天地眾神和諧共存”的主題非常突出,刻印的神像中,既有包括天地三界佛道各類神靈三皇、如來佛祖、玉皇大帝、千手觀音、奉山老奶、太上老君、土地神、雷神、送子觀音(送生老奶)、田祖(神農氏)、文財神比干、武財神關聖帝君(關公)等七十二全神這樣的大型神像,也有命名為“神之格思’的以玉皇大帝、觀音菩薩、田祖、關聖和增福財神為主體的神像。其構圖上採取分層排列,主次分明,其板面複雜而清晰優美。這些大多是千百年來與中國民間生產生活密切相關並長期信仰的土生土長的神靈。玉皇體現對天的崇敬,田祖神農氏開闢了農業種植,在以農立國的社會具有崇高的地位,觀音則以救苦救難大慈大悲得到廣泛信仰,關帝忠義千秋,後來更與比干組成文武財神踢予人間財富與福蔭。它充分體現中原人民的崇拜和信仰,有著深刻的文化內涵。再次有《鍾馗捉鬼圖》類,粗獷豪放,誇張而富有美感。此圖民間則習慣貼掛在床的里牆,以避鬼邪,祛病鎮宅,多年來深受民眾歡迎。

此外,滑縣木版年畫還有一種“文氣”——它把字和畫結合得非常好,多把對聯、橫批與圖畫連在一起,字畫相配,文雅大氣,這也是中國人非常喜歡的一種方式。畫位於中間,而文字位於畫體周圍的對聯中。對聯與畫連在一起,形成一體。文字基本上分為三類:一類是漢字,多表示對神的崇拜;第二類是滿文,因為滑縣木版畫曾大量銷往我國東北;第三類就是至今難以識別、需要進一步去破解的文字。它有一點篆書的味道,與漢字又不大一樣,基本呈圓形,酷似花鳥字。

2006年11月,中國搶救民間文化遺產專家委員會主任、著名作家馮驥才在探訪豫北這個新發現的古畫鄉後,向世人宣告:“滑縣木版畫是新中國成立以來從未被發現的一個新的木版畫品種。”“它是一種失落的文化,是中州大地上一個被遺忘的歷史輝煌”。通過以上研究,也可以確鑿地認定河南滑縣的年畫是獨成一個藝術體系,是一個獨立的年畫中心,為我們從民俗文化、宗教文化、戲曲文化、歷史文化及社會學、藝術學等諸方面的研究,提供了新的資料,同時也提出了新的課題。

文化傳承

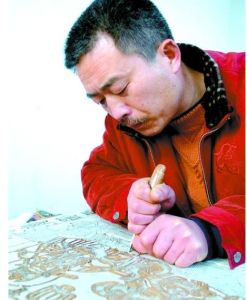

"韓氏"木版年畫傳人韓建峰和滑縣木版年畫

"韓氏"木版年畫傳人韓建峰和滑縣木版年畫滑縣木版畫創立於明朝初期,由於諸多因素,主要產地集中於滑縣慈周寨鄉前二村一帶,由於對傳承人要求嚴格,幾百年來製作技藝均由韓性男子繼承。

倘若說開封朱仙鎮木版年畫承載的主要是民俗生活,那么滑縣木版年畫承載的則主要是精神信仰;倘若開封朱仙鎮木版年畫主要貼在門上,那么滑縣木版年畫則是掛在牆上,乃至主要作為中堂,掛在堂屋正中,以資供奉祭祀神佛、祖先。

滑縣木版年畫折射的民間百姓信仰,是直接與率性的。“但這種直接和感性的背後,卻有著井然有序的心理結構,我們不能簡單地把民間信仰一概斥為迷信。深入其內在的信仰心理,就會發現,在貌似盲目的祭拜儀式背後,卻隱藏著人類共同的、基本的心理需求。解讀他們的信仰方式,也就了解了人與自然最直接的關係。”天津大學馮驥才文學藝術研究院毛瑞珩副教授在《滑縣李方屯年畫〈全神圖〉中的信仰心理研究》中這樣寫道。

木版年畫經過世代流變,於清朝乾隆年間形成了韓鳳岐、韓鳳儀、韓鳳祥為代表的三家作坊,分別是“興隆號”、“興義號”和“興盛號”,制賣活動持續到民國時期。鼎盛時期,甚至有山東、山西、河北、甘肅等地的經紀人常住滑縣,等候畫品,然後批發買賣。

在形式上,滑縣木版畫除了年畫外,還有家族族譜、中堂、對聯等表現形式,反映了當地民眾獨特的風俗習慣。在內容上,滑縣木版年畫多收材於佛、道、儒人物、各個行業所供奉的諸神等;木版畫則以人物、神話、典故、吉祥物等為內容。此外,滑縣木版畫對聯中有不少文字,至今尚難破譯。有專家讚譽道:“這裡有中華民族的文化密碼。”

自明中期到2006年,滑縣木版年畫“興隆”、“興義”和“興盛”三個派號的傳人,已歷經27代,傳承到如今的韓丙利、韓建峰、韓國富3人。而自第二代韓思通至27代,他們的生息地都在河南滑縣。

2006年11月25日,中國文聯副主席、中國民間文藝家協會主席、國際民間藝術組織副主席、中國搶救民間文化遺產專家委員會主任、著名作家、畫家馮驥才專程來到滑縣觀看韓建峰的年畫模版和印製的年畫,他激動地說:“滑縣木版年畫是一個驚人的發現,是半個世紀以來新發現的一個年畫品種,是‘原生態和活化石’,因此它是一個重要的非物質文化遺產。我們作為它的傳承人,一定要保存好現有的版面,以備開發利用!”

發展現狀

“韓氏”木版年畫的第26代傳人韓建峰

“韓氏”木版年畫的第26代傳人韓建峰解放前夕,經濟蕭條,民不聊生,製作藝人紛紛改行,開業生產的作坊屈指可數。

解放後的上世紀50年代,木版畫更加衰落。個別藝人冒著被揪斗的風險,將雙面刻的老木版單面刨平推光,或藏於地下,或置於豬圈,或放於灶台當案板,保住了一些老版。1962年,政策放寬,木版畫、木版年畫市場開始復甦。

到1963年,全村400多口人,就有30多戶將近200人參與製作,每家都有二三十塊木版,一人平均每天印製100多張,全村全年能賣出100多萬張不打裱(即不裝裱)的宣紙軟片畫幅。鄉政府甚至派專人在每幅畫面蓋上政府大印,以作納稅之鑑。外來商販需住上四五天才能排隊買到。“聽老輩兒人說,那時算到了全盛時期。”鄉親們說。“文化大革命”中,木版畫被全面圍剿。鄉親們又開始燒、賣、砸,毀壞了相當數量的木版。

改革開放後,木版年畫作為民間手工藝品,收藏和觀賞價值日益提高。每逢年節,前二村的老村民會用自己收藏的木版印製一些出售,但數量質量已大不及當年。

滑縣縣委、縣政府、縣文化局高度重視滑縣木版年畫的保護開發。成立“滑縣木版年畫保護領導小組”,爭取上級資金徵集年畫古版1100塊,精品年畫60多幅。建設“滑縣木版年畫博物館”,同時組建滑縣木版年畫保護研究所和滑縣木版年畫社,對滑縣木版年畫、古板保護、歷史傳承等10個課題進行研究。適應現代市場需求,先後開發研製出高、中、低檔滑縣木版年畫文化禮品“文武財神”“全神圖”“劉海戲金蟾”“五神像”“老虎”“字謎聯”、“絹質崗叉樓名義”、“神像收藏冊—精品版”“扇面畫收藏冊”“滑縣木版年畫古錢幣收藏冊”、“二十四孝收藏冊”等15個品種。

木版年畫市場雖說不景氣,但那些珍貴的刻版卻被一些古董商販當成了寶貝,木版年畫作為民間手工藝珍品,消費市場雖風光不再,但其收藏和觀賞價值卻日益提升。古董商人跋山涉水來到了地處中原的滑縣,收羅年畫古版。也許誰也沒有想到,在銷聲匿跡了多年以後,滑縣木版年畫居然是用這樣一種方式重見天日,重新走進人們的視野。

相關傳承人

滑縣木版年畫

滑縣木版年畫韓建峰:河南滑縣人,1968年出生於慈周寨鄉前李方屯木板年畫世家。“中國非物質文化遺產”滑縣李方屯木版年畫項目搶救整理髮起人。全力打造“中國滑縣李方屯木版年畫博物館”。

中國木版年畫集成“滑縣卷”編委會,委員

中國木版年畫研究基地學術委員會,委員

安陽市文化遺產搶救工作專家組成員

河南省老字號“同盛合”木版年畫傳承人

河南省明清木板年畫文化研究所,所長

滑縣李方屯木版年畫工藝美術協會,會長

滑縣李方屯木版年畫工藝美術館,館長

河南非遺目錄

| 河南是中華文明和中華民族的重要發源地,擁有郟縣大銅器、麒麟舞、四平調、河洛大鼓等多個非物質文化遺產。 |