簡介

鈞瓷生產一般需要經過加工、造型、制模、成形、素燒、上釉、釉燒、檢選八大工序。

鈞瓷生產一般需要經過加工、造型、制模、成形、素燒、上釉、釉燒、檢選八大工序。鈞瓷燒制技藝 鈞瓷燒制始創唐代,興盛於北宋,因官窯設於禹州城內“古鈞台”而得名。鈞瓷是我國北宋時期五大名窯瓷器之一,以獨特的窯變藝術而著稱於世,素有“家有萬貫,鈞瓷一片”的美譽。鈞瓷,發祥於禹州市西南30公里的神垕鎮。 始於唐,盛於宋,為我國宋代五大名瓷之一,與汝、官、哥、定瓷並駕齊驅。鈞窯,又以鈞瓷“入窯一色,出窯萬彩”的窯變藝術魅力成為諸窯之冠。它,乳光瑩潤,似玉非玉勝於玉;它,質地淳厚,開片聲似琴如鈴;它,色彩奇幻,意境幽遠絕世無雙……

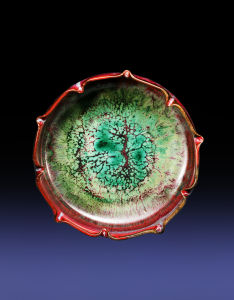

鈞瓷胎質精純、堅實細膩,造型以端莊渾厚、古樸文雅為特色。器皿稜角分明、線條優美、紋飾簡練、雕塑別致,傳統作品尊、鼎、缽、洗、瓶等陳設品。鈞瓷的釉層豐厚瑩潤,釉色以紅紫為基調,釉紋深沉多變,釉面有明快的流動之感,色彩變幻莫測。

2008年,“鈞瓷燒制技藝”入選《第二批國家級非物質文化遺產名錄》。

歷史沿革

禹州星航鈞瓷

禹州星航鈞瓷唐代以前,我國陶瓷製品的釉色是比較單調的,基本以南方青、北方白為主。而到了唐代,陶瓷藝術得到了較快的發展,制瓷工匠也不再滿足於單一的青色,開始在原有制瓷工藝的基礎上,不斷創新。工匠們通過在黑釉、褐釉、茶葉末釉上施以呈色不同的釉料,經過高溫燒制,終於出現了灰藍、乳白色的大塊彩斑和流紋,這就是花瓷,也就是陶瓷史學界所說的唐鈞。

到了北宋時期,工匠們在唐代花瓷工藝的基礎上,在青釉中加入微量元素銅,通過還原氣氛創燒成功了高溫窯變銅紅釉。這時的鈞瓷,逐漸把釉在高溫下的流動痕跡惟妙惟肖地表現出來,展示出了意想不到的藝術美感和情趣。

在神垕,還流傳著這樣一個關於窯變的美麗傳說。一位老婦人與幾個兒子以燒窯為生,一次,他們發現自己家的窯口燒出了幾件以前從未出現過的帶紅紫色斑的瓷品,非常好看。興奮之餘,老婦人領著兒子們連燒數窯,但這樣顏色的瓷品卻再沒燒成。正當百思不得其解時,老婦人忽然發現作坊的地上有一些銅屑,就問兒子是哪裡來的。兒子說,此前,一位過路的銅匠曾在此借宿,可能是他留下的。老婦人猜想:可能是這些銅屑混入釉中,才燒出了帶紅紫色斑的瓷品。於是,她把銅屑配入釉中,結果真的又燒出了如玫瑰紫、海棠紅那樣顏色的彩釉瓷品。此後,她家燒出彩釉瓷品的訊息迅速傳開,遠近窯場爭相

效仿。有些能工巧匠又嘗試著把銅礦石配在釉里,燒出了色彩更加豐富的瓷器。

傳說歸傳說,但把微量元素加入釉內,通過高溫產生窯變的技術確實是神垕鈞瓷藝人的一項成就。《中國陶瓷史》上說:“宋代的鈞窯首先創造性地燒造成功銅紅釉,這是一個很了不起的成就。”也正是如此,我國陶瓷史結束了“南青北白”一統天下的局面。

北宋末期,鈞瓷燒制技藝已經十分精湛,備受宮廷賞識。宋徽宗年間,他選派官員,集中鈞瓷民窯的優秀工匠,在陽翟(現在的禹州市)鈞台附近設立“官窯”,專為宮廷燒造貢瓷。他還規定,官窯每年要精選36件上品送入宮廷,其餘的全部打碎,並且要將碎片深埋於地下,不允許流入民間。因此,鈞窯製品傳世極少且身價極高,有“黃金有價鈞無價”之盛譽,人稱“家有萬貫,不如鈞瓷一件”,以至於在後世連古官鈞的殘瓷碎片都成為收藏家追逐之珍品。

特色

榮昌鈞瓷坊製作的“祥瑞瓶”、“乾坤瓶”、“華夏瓶”祥瑞瓶

榮昌鈞瓷坊製作的“祥瑞瓶”、“乾坤瓶”、“華夏瓶”祥瑞瓶“過手七十二,方克成器,其中細微節尚不能盡也。”這是古書上對燒造鈞瓷技術的粗略描述。在禹州市區宋鈞官窯遺址,記者見到了展示宋鈞官窯生產流程的沙盤。“鈞瓷的生產工藝極為複雜,燒制不易,素有‘十窯九不成’之說。因此,從選料到燒成,七十二道工序無論哪道稍有不慎,都可能前功盡棄。”工作人員告訴記者,“七十二道工序”之說主要是講鈞瓷複雜的生產工藝。

據了解,根據現代生產工序,鈞瓷生產一般需要經過加工、造型、制模、成形、素燒、上釉、釉燒、檢選八大工序。即先在礦區取宜於鈞瓷產生窯變的原材料,經過風化和細磨後,按比例合成為鈞瓷泥或釉料。然後,鈞瓷匠師們可以根據自己的創意,通過徒手捏制、用模具拓制或在轉動的輪盤上手拉泥坯使其成形。為了加大坯體的強度和增強坯體的吸水性,便於施釉,成型的坯體要先入窯燒一次,即所謂的素燒。素燒成型後,坯體(素胎)就要上釉了。

鈞瓷的奇特,關鍵在於它的“入窯一色,出窯萬彩”。在素胎表面或刷或澆或浸或涮上一層以天然礦石及化學元素為原料的釉漿後,就是入窯燒制這道工序了。高溫條件下,鈞釉以銅、鐵為著色劑,釉色與紋路相交疊置,出窯後就能出現色彩斑斕、變化萬千的窯變效果了。

由於時代的不同,鈞瓷的燒制方式也經歷著變遷。古代,宋鈞官窯採用柴燒;新中國成立後,鈞瓷燒制採用煤燒;1994年以後,禹州的不少鈞窯已經採用液化氣燒制了。這時候的鈞瓷,成品率已經大大提高,結束了以往“十窯九不成 ”的歷史。

儘管如此,燒成的鈞瓷製品一般要再進行檢選。合格品一般分正品、精品、珍品等幾個級別。正品沒有缺陷或缺陷極小,窯變效果一般;精品沒有任何缺陷,有一定的窯變效果;珍品則是精品中的佼佼者,窯變效果獨特,或如高山雲霧、孔雀開屏、飛龍戲海、月白風清,或如梅花點點、銀星閃爍、彩蝶飛舞、夕陽紅霞……

北宋末期的鈞瓷,已經不再局限於花盆、盤、碗等簡單造型了,更多的是為皇宮擺放盆景所用的各類花盆等陳設品,同時也出現了一些祭祀用的樽、爐、鼎等器物。此時的鈞瓷釉色,出現了玫瑰紫、海棠紅、瑪瑙紅等多變的窯變釉色。這些瑰麗多彩的釉色,更使得鈞瓷“似玉非玉勝於玉”的天然韻味大放異彩。

靖康之恥後,隨著宋室的南遷,官鈞窯停燒,鈞瓷生產也開始萎縮。到了金元時代,神垕民間仍然堅持燒制鈞瓷,但是,質量已經嚴重下降,無論是造型還是釉色都無法與宋代鈞瓷媲美。元末明初,因戰亂、災荒和制瓷中心的南移,鈞窯生產日漸衰退,鈞瓷藝人或逃或亡,燒制技藝也漸漸失傳。明朝萬曆三年,因鈞瓷忌神宗皇帝朱翊鈞“聖諱”,被勒令停產。此後300年間,鈞瓷生產銷聲匿跡,直到清朝末年。

18世紀末19世紀初,隨著帝國主義國家的入侵,我國的不少民族工業遭受了嚴重的打擊。為了挽救陶瓷工業,清末的民族工商業者創辦了一些新式瓷廠和公司。光緒年間,神垕民間藝人盧振太兄弟及其子侄輩,經過多年的反覆試驗,終於燒制出了孔雀綠和碧藍相間的仿鈞瓷,使得失傳已久的鈞瓷燒制技藝恢復了生產。不過,由於時局動盪,到20世紀三四十年代,鈞瓷業還是受到了沉重的打擊。

新中國成立後,在周恩來總理的親切關懷下,各級人民政府大力支持,恢復發展鈞瓷生產,挖掘傳統鈞窯工藝,使這一古老的藝術重新煥發了青春。從此,鈞瓷事業進入了新的大發展時期,改革開放的春風使鈞瓷迎來了黃金時代,鈞瓷以它的名貴和高雅,被世人所青睞。

人才傳承

作品

作品許昌學院美術學院視覺傳達教研室教師耿沛甲說,三國元素與鈞瓷技藝相結合的創意產品,體現了許昌的特色,學生實現了自己的設計構想,商家、景區也能從中嗅到商機。

用鈞瓷來展現自己的藝術創意在許昌學院並不算是個新奇事,作為我國宋代五大名窯瓷器之一,特有的的窯變技藝使得鈞瓷有著同景德鎮瓷器媲美的聲譽,“入窯一色出窯萬彩”正是窯變技藝神韻的真實寫照,時任河南省委書記徐光春曾為許昌學院題詞“鈞瓷文化,中華瑰寶”。許昌學院也成立鈞瓷文化藝術研究所、開設“陶瓷藝術”專業,研究發揚揚鈞瓷文化,培養鈞瓷人才。

“高校的學術研究、教學活動應該服務於地方社會發展和經濟建設,我們有義務把自己的優勢資源發揚光大。”許昌學院歷史文化與旅遊學院副院長、鈞瓷文化藝術研究所所長周健介紹說,陶藝專業開設在美術學院,作為合辦專業,美術學院負責完成編制招生計畫、招生、培養、管理、就業指導等方面的工作,鈞瓷研究所則根據陶藝設計專業教學需要,指派符合要求的專業技術人員為專業教學人員,並將自己擁有的、與專業相關的實驗室、檢測室納入專業實驗室的建設和使用範圍,為學生專業試驗提供便利,同時為學生提供專業實習、見習場地或機會。

“鈞瓷人才的培養要以美術學為背景,最後發力發到鈞瓷上。”為了培養與經濟社會發展能有效對接的鈞瓷優秀人才,許昌學院還開設了鈞瓷工藝的實踐課程,學生直接到窯場去做實驗,把在學院所學理論課程與實習相結合,同時向窯廠師傅學習制瓷經驗。

“鈞瓷的民間經驗是口口相傳,怎樣把經驗上升到科學技術的理論研究,這是陶瓷文化藝術研究所的科研重點。”周健說,研究所立足地方經濟社會發展的實際需要,與禹州鈞瓷研究所、星航鈞窯等企業和單位均有合作關係,鈞瓷數位化窯爐的研發便是許昌學院和禹州鈞瓷研究所合作的成果。

前不久,在中國美術界引起轟動的韓美林個人藝術展上,展出了大量的鈞瓷作品,都是由韓美林設計,星航鈞窯製作。作為鈞瓷專家,任星航深知它的藝術價值之所在。為了把鈞瓷搞出名堂,他創造性地推出煤與液化氣混合燒成技術,豐富發展鈞瓷釉色,創作鈞瓷新造型……其中的每一步,他走得都是那樣堅實、有力、富有成效。

產業規劃

鈞瓷

鈞瓷現在,在世界各地尤其是日本、美國、英國、羅馬尼亞等許多國家的博物館和收藏家都有鈞瓷極品陳列或收藏。與此同時,為了更好地繼承和保護鈞瓷這筆豐厚的文化遺產,禹州市政府審時度勢,也開始為鈞瓷產業的提升和長遠發展不斷謀劃。

2002年,禹州市組建了陶瓷工業局,專為陶瓷尤其是鈞瓷行業的規範化管理提供組織保證。同年,禹州市政府出台了《河南省(鈞瓷)地方生產標準》,提高了鈞瓷生產企業的準入門檻,努力從根源上堵死殘次品的“出口”。

2003年9月,禹州市政府提出的鈞瓷原產地保護申請,獲得國家質量監督檢驗檢疫總局的批准,為保護鈞瓷這一禹州地方特色產品提供了法律依據。

2004年,星航鈞窯建立了鈞瓷窯爐博物館,重現了自古以來鈞瓷傳統文化和特殊燒制技藝。同年,禹州市對全市鈞瓷生產、銷售企業進行整頓和規範,銷毀鈞瓷殘次品15000餘件。與此同時,鈞瓷工匠們對鈞瓷藝術的執著追求也有了新的成果。鈞瓷,頻頻被作為國禮贈送給國際友人。1997年,香港回歸祖國,鈞瓷“豫象送寶”作為河南禮品贈給香港特別行政區政府。2003年至2005年,博鰲亞洲論壇上,由榮昌鈞瓷坊製作的“祥瑞瓶”、“乾坤瓶”、“華夏瓶”(右圖)連續3年被作為國禮,贈送給參會的各國政要。

鈞瓷,像中華民族的一個獨特的傳統文化符號,以它神秘之美傳遞著中國人的智慧,也折服著越來越多的世人。隨著鈞瓷藝術的發展,鈞瓷工匠們除了繼續探索鈞瓷釉色的創新之外,還不斷地嘗試為鈞瓷造型注入更多的文化內涵。於是,鈞瓷“四大美女”等作品先後出爐,並申請了國家專利。如今,鈞瓷界的各個窯口都以其擁有專利的數量為榮了。

目前,擁有眾多鈞瓷生產廠家、鈞陶瓷產業年總產值10多億元的禹州,已經把鈞陶瓷業當成了它的一張城市名片,滿懷自豪地推介給世人。我們相信,鈞瓷燒制這筆古老而豐厚的非物質文化遺產,在我們的繼承和發揚光大中,定將為禹州、為河南、為祖國帶來更多的喜悅和驕傲。

楊志

鈞瓷燒制技藝傳承人楊志現場展示技藝

鈞瓷燒制技藝傳承人楊志現場展示技藝男,漢族,籍貫河南,1947年出生,第五屆中國工藝美術大師,國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。擅長鈞瓷手拉坯成型技藝,對運用弦紋、線條、稜角、雕飾有獨到之處,對圓形手拉坯器物的抽象變化有所發展。1973年吸收玉雕活環的啟發,創新鈞瓷的死環裝飾為活環裝飾;1975年創新金屬模具代替石膏模具,提高使用壽命100倍。主要作品有:《象耳尊》、《焚香爐》、《益壽瓶》等。

任星航,

任氏鈞瓷世家的第五代傳人,專致於宋代鈞窯的恢復和宋鈞的燒制技藝,使失傳千年的宋代鈞窯在他的手上復活,柴燒鈞瓷技藝的完整呈現破解了世界的疑慮。從此,任星航成了一位“窯痴”,唐代馬斗窯、宋代雙乳狀火膛窯、元代明代馬蹄形窯、清代小爐窯,不同時代的鈞瓷窯爐逐一恢復;炭燒鈞窯、煤燒鈞窯、氣燒鈞窯,不同燃料的新型鈞窯逐一創建,任星航憑藉著對於鈞瓷的痴迷在自家的小院裡建造了一座“鈞瓷窯爐博物館”,正可謂“一館看盡七代窯,十爐燒遍千年鈞。”

2007年5月31日22點10分的《人物》欄目播出了《鈞瓷藝術家——任星航》。

劉志鈞

中國陶瓷設計藝術大師 劉志鈞

中國陶瓷設計藝術大師 劉志鈞 劉志鈞男,河南省禹州市人,中國陶瓷設計藝術大師、工藝美術高級職稱評審委員會評審、國家職業技能鑑定考評員、高級工藝美術師、高級設計師、河南省工藝美術大師、河南省陶瓷藝術大師、中國陶瓷工業協會陶瓷藝術委員會副秘書長、河南省美術家協會設計藝術委員會副秘書長、全國鈞瓷收藏聯誼會藝術總監、河南省美術家協會會員、中國陶瓷工業協會常務理事、中國工藝美術學會會員、中國工業設計協會會員。陝西科技大學客座教授、河南工業大學藝術設計學院客座教授、河南工藝美術學校兼職教授、鄭州輕工業學院輕工職業學院兼職教授。

生於藝術世家,自幼隨父學習繪畫。先後師從湖北美院院長尚揚教授研習繪畫,師從新中國第一代陶瓷人清華美院張守智教授研習陶瓷藝術設計,師從設計專家付中承、陶瓷總工楊文憲研習陶瓷設計及熱工工藝。師從“鈞瓷泰斗”晉佩章學習鈞瓷配釉及燒造工藝。

1989年美院畢業後,就職於黃河科技大學工藝美術系,1993年9月,供職於鄭州大學新聞系,1996年與中國工藝美術大師劉富安一起創建劉富安鈞瓷工作室,並任副主任,大師助理。2007年5月就職於河南省陶瓷玻璃行業管理協會,任秘書長,河南省陶瓷專家委員會秘書長,《河南陶瓷》雜誌執行主編、《陶瓷中國》雜誌編委、2012年任河南省美術家協會設計藝委會副秘書長、2013年任中國陶瓷工業協會陶瓷藝術委員會副秘書長。

在陶瓷藝術創作中,堅持以人為本的設計理念,在研習、領悟傳統陶瓷文化藝術的基礎上,融入現代陶瓷設計理念與手法,創作出許多優秀陶瓷作品,並在學術和技術上開拓進取,銳意創新。

個人作品連續三年斬獲“河南之星”藝術設計大賽金獎,主持策劃實施由聯合國教科文組織主辦的“43屆陶瓷藝術大會禹州分會”,主持策劃實施中國陶瓷工業協會主辦的“首屆(國際)汝瓷文化節”,主持策劃實施河南省美術家協會主辦的“河南首屆陶瓷藝術大展”,主持策劃實施第一、二、三屆“全國鈞瓷藏家展”。被河南省發改委授予“河南省陶瓷藝術突出貢獻獎”、“河南省最佳設計師”,被河南省工商聯授予“中原陶瓷文化傑出青年”獲國際和國內大獎80餘項,在省級以上刊物發表論文計30餘篇。作品20餘件被國內外多家博物院等收藏機構永久收藏。

1987年首次參加河南省輕工行業陶瓷藝術設計創作大賽與河南省美術家協會作品展以來,先後獲得省級以上獎項60餘項、博物館與收藏機構收藏20餘項,在省級以上刊物發表論文計17篇。

劉志鈞作品《腐》——鈞瓷感懷

劉志鈞作品《腐》——鈞瓷感懷1999系列作品《腐-鈞瓷感懷》經中國陶瓷工業協會評審入選參加“國際(荷蘭)千年陶藝大會”

2000.12繪畫作品《秋的啟示》中國美術家協會“新世紀全國中國畫.書法精品大展”銀獎

2005.12作品《秋月》河南省美術家協會“河南省第十屆美術新人新作展覽”獲優秀獎

2007.10作品《我的老師》獲中國美術家協會“時代精神--全國人物.肖像油畫展”優秀獎

2007.10作品《鵝頸瓶》獲中南六省政府,河南省發展改革委員會主辦的“中南之星”設計藝術大賽“銀獎”

2007.10論文《論陶瓷的缺陷肌理及其對雕塑介入環境的意義》獲河南省發展改革委員會主辦的第十二屆“河南之星”設計藝術大賽論文一等獎

2007.10作品《河南省陶瓷玻璃行業管理協會會標》獲河南省發展改革委員會主辦的“河南之星”設計藝術大賽“銀獎

2008年8月作品《缽》獲中國工藝美術學會主辦的香港首屆紫荊花杯國際文化藝術博覽會銀獎

2008年9月作品《火痕》獲“聯合國教科文組織國際陶藝學會第43屆國際陶藝大會”優秀獎

2008年11月作品《淑女瓶》獲河南省發展改革委員會主辦的“河南之星”設計藝術大賽“銀獎”

2009年10月撰寫的論文《銅紅釉郎窯紅釉的研究與配方》獲中國陶瓷工業協會優秀論文獎

2009年11月作品《特大斗笠碗》獲河南省發展改革委員會主辦的“河南之星”設計藝術大賽“金獎”

劉志鈞作品《鈞釉鏤空斗笠碗》

劉志鈞作品《鈞釉鏤空斗笠碗》2010年10月作品《特大雞心碗》中國陶瓷工業協會主辦的“中國歷史名窯燒制技藝大賽”銀獎

2005.12作品《輪迴.禁果》獲河南省美術家協會“河南省第二屆藝術設計展”銀獎

2010年11月作品《特大雞心碗》獲河南省發展改革委員會主辦的“河南之星”設計藝術大賽“金獎”

2010年11月論文《神秘釉色—美人醉》獲河南省發展改革委員會河南省文化廳主辦的“河南之星”設計藝術大賽“一等獎”

2010年11月被河南省發展改革委員會,河南省文化廳,河南省教育廳聯合授予“最佳設計師”稱號

2010年11月作品《鏤空斗笠碗》獲中國輕工聯合會,中國陶瓷工業協會主辦的“第九屆陶瓷藝術評比”“銀獎”

2010年11月作品《特大藝術盤》獲中國輕工聯合會,中國陶瓷工業協會主辦的“第九屆陶瓷藝術評比”“銅獎”

2011年8月作品《心靈之寄》獲中國輕工聯合會,中國陶瓷工業協會主辦的“中國輕工業精品展”大地杯“銅獎”

2011年11月被河南省發展改革委員會,河南省文化廳,河南省教育廳聯合授予“最佳設計師”稱號

劉志鈞製作的鈞瓷窯變微觀

劉志鈞製作的鈞瓷窯變微觀2011年11月論文《淺談河南絞胎藝術》獲河南省發展改革委員會河南省文化廳主辦“2010河南之星”藝術大賽論文“一等獎”

2011年11月作品《心靈之窗》獲河南省發展改革委員會河南省文化廳主辦的“河南之星”設計藝術大賽“銀獎”

2011年11月作品《益壽康》獲河南省發展改革委員會河南省文化廳主辦的“河南之星”設計藝術大賽“優秀獎”

2011年10月作品在《中國陶瓷藝術畫刊》雜誌第10期發表

2011年11月論文《淺談河南絞胎藝術》獲河南省發展改革委員會河南省文化廳主辦“2010河南之星”設計藝術大賽論文“一等獎”

2012年3作品《特號雞心碗》中國陶瓷工業協會廣西商務廳主辦廣西北流市承辦的“廣西北流國際陶瓷博覽會”“銀獎”。

2012年5月論文《淺談河南絞胎藝術》《中國陶瓷藝術畫刊》雜誌第5期發表

劉志鈞作品《輪迴·禁果》

劉志鈞作品《輪迴·禁果》2012年12月作品《高足缽》獲“河南美術家協會設計藝術大賽”一等獎

2013年8月作品《特大雞心碗》等入編洛陽中國小美術鑑賞教材

2013年12月作品《葵花洗》獲“河南省首屆陶瓷藝術大展”特別獎

2013年12月作品《水滴瓶》獲“河南省首屆陶瓷藝術大展”特別獎

2013年12月作品《葵花洗》獲“第三屆鈞瓷藏家展”金獎

2013年12月作品《小口天球瓶》獲“第三屆鈞瓷藏家展”銀獎

2007年在《魅力中國》雜誌上發表《設計之美—論陶瓷設計》

2007年撰寫的《設計之美》在《魅力中國》雜誌第10期發表

2007年撰寫的《汝窯文獻考》在《農家參謀》雜誌第10期發表

2008年撰寫的《陶瓷藝術的審美意識探討》在《農家參謀》雜誌第11期發表

2008年12月撰寫的論文《淺談鈞瓷的自然美》在《魅力中國》雜誌第12期發表

2009年1月撰寫的論文《再論藝術與設計》在《魅力中國》雜誌第1期發表

2009年9月撰寫的論文《現代陶瓷中的構成藝術》在《魅力中國》雜誌第9期發表

2009年10月撰寫的論文《銅紅釉郎窯紅釉的研究與配方》獲中國陶瓷工業協會優秀論文獎

劉志鈞作品《鈞瓷葵花洗 》

劉志鈞作品《鈞瓷葵花洗 》2010年2月撰寫的論文《銅紅釉郎窯紅釉的研究與配方》在《陶瓷中國》雜誌第2期(總第410期)發表

2010年2月撰寫的論文《銅紅釉美人醉釉的研究與配方》在《陶瓷科學與藝術》雜誌第2期(總第410期)發表

2010年3月撰寫的論文《晉佩章先生鈞瓷作品的藝術特點淺釋》在《魅力中國》雜誌3第期發表

2010年3月撰寫的論文《鈞紅釉與銅紅釉的研究之一》在《魅力中國》雜誌第3期發表

2010年7月撰寫的論文《從文化的視點看中國陶瓷藝術》在《魅力中國》雜誌第7期發表

2010年7月撰寫的論文《淺論“天人合一說與中國美學》在《魅力中國》雜誌第7期發表

2010年6月撰寫的論文《三羊開泰釉的研究與配方》在《陶瓷科學與藝術》雜誌第6期(總第410期發表)

2011年10月作品在《中國陶瓷藝術畫刊》雜誌第10期發表

2011年11月論文《淺談河南絞胎藝術》獲河南省發展改革委員會河南省文化廳主辦“2010河南之星”設計藝術大賽論文“一等獎”

2012年5月論文《淺談河南絞胎藝術》《中國陶瓷藝術畫刊》雜誌第5期發表

2013年12月論文《鈞窯及其發展脈絡》《中國陶瓷藝術畫刊》雜誌2013年第12期發表

2013年12月主編2013年中國鈞瓷年度報告《釉彩幻化》國際書號ISBN978-962-450-765-2/E.00765

河南非遺目錄

| 河南是中華文明和中華民族的重要發源地,擁有郟縣大銅器、麒麟舞、四平調、河洛大鼓等多個非物質文化遺產。 |