簡介

山東曲種。流行於山東膠東半島沿海諸縣。過去多以藝人所在的縣命名,

分類

膠東大鼓

膠東大鼓如蓬萊大鼓、棲霞大鼓、榮城大鼓等。由於藝人都是盲人,又有盲人調之稱。

1942年,中國共產黨領導的膠東半島抗日根據地組織盲藝人成立了膠東盲人抗日救國會,與膠東文藝協會共同舉辦訓練班,幫助盲藝人學習政治,改革說唱內容。當時,北海劇團文藝工作者梁前光曾在蓬萊、福山、棲霞三縣交界處的一些村莊負責盲藝人的業務學習,並向藝人學習說唱藝術,不斷地汲取各縣大鼓唱腔的精華,加以融會貫通,逐漸形成一種新的風格。梁前光在抗日戰爭勝利前後,曾在膠東一帶及濟南、旅大、蚌埠以及河南邵縣、永城等地隨軍演唱新編的曲詞,深受戰士和民眾歡迎,被稱為梁派大鼓。1949年,定名為膠東大鼓。

膠東大鼓是膠東半島的一種民間曲藝形式,它廣泛流傳於膠東半島二十幾個縣市區。在以前一般都是由盲人演唱,所以也叫盲人調。過去多以藝人所在的縣命名,如蓬萊大鼓、棲霞大鼓、榮城大鼓等。由於藝人都是盲人,又有盲人調之稱。

1942年,中國共產黨領導的膠東半島抗日根據地組織盲藝人成立了膠東盲人抗日救國會,與膠東文藝協會共同舉辦訓練班,幫助盲藝人學習政治,改革說唱內容。梁前光在抗日戰爭勝利前後,曾在膠東一帶及濟南、旅大、蚌埠以及河南邵縣、永城等地隨軍演唱新編的曲詞,深受戰士和民眾歡迎,被稱為梁派大鼓。1949年,定名為膠東大鼓。

歷史溯源

膠東大鼓劉岩峰在表演

膠東大鼓劉岩峰在表演膠東大鼓初名“盲人調”,系產生並流行於膠東半島的一種鼓曲藝術形式。創始人為清嘉慶年間鄒縣石元朗,創立“石門”後已傳十代,有近200年歷史。主要流行地區為魯南鄒、滕、嶧諸縣農村及棗莊市部分地區。早期因流行地域而稱作“蓬萊大鼓”、“福山大鼓”、“榮成大鼓”等。20世紀20年代,流行膠東半島各地的盲人,吸收東路大鼓、萊陽彈詞、茂腔等唱腔曲調,得到新的發展。1949年,梁前光進入青島演出,始定名“膠東大鼓”。

其流派按膠東半島三個海區分為北、東、南三路。“北路”流行於蓬萊、煙臺等地,早期名家有丁戊辰、周潔美、楊大田等,後期有周德香、任福庭、吳先達等。唱腔高亢明快,鏇律性強,並富有鄉土風味。“東路”流行於半島東部沿海的文登、榮成、乳山等地,曲調質樸富於說唱性,以號稱“彭調”的彭潤芝為代表。

“南路”流行於半島南部沿海的萊陽、即墨、海陽、掖縣等地,早期名藝人為萊陽徐尚厚,爾後,棲霞張振寶、馮德香皆有名聲。其唱腔大量吸收茂腔、萊陽彈詞、東路大鼓音樂滋養,獨具特色。

民國二十六年(1937)抗日戰爭爆發,膠東各地盲藝人基於愛國熱情,將盲人組織“三皇會”改建為“盲人抗日救國會”,以演唱大鼓進行抗日宣傳。

1943年,北海劇團梁前光奉命與周德香、任福庭編新詞創新腔為抗日戰爭服務,編創了《打大黃家》、《上營戰鬥》等優秀作品,在蓬萊燕子夼舉辦盲藝人訓練班進行傳習,遂使膠東大鼓活躍了整個膠東抗日根據地,梁前光所創新腔被譽為“梁調”。後他去旅大、青島、濟南演出,進一步擴大了膠東大鼓影響。

藝術特色

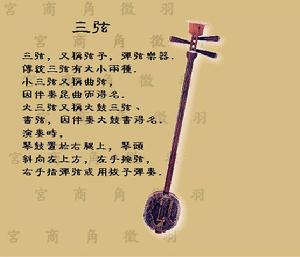

三弦

三弦膠東大鼓主要伴奏樂器為三弦、書鼓、鋼板(上為月牙形,下為長方形)。屬板腔結構體,七聲宮調式,主要板式有起腔、二板、平腔、落板等。另外有時還穿插“滿洲迷”、“茉莉花”、“娃娃調”等曲牌演唱,穿插京劇唱腔演唱者亦不少,所以也叫“二黃大鼓”。傳統書目豐富,有段兒書《田秀英圓夢》、《劉伶醉酒》等近70段,中長篇書《紫金鐲》 、《雙蘭記》等20餘部。

鼓兒詞又名“小鼓”、“木皮子”。曲調原為讀書人吟誦調與當地流行的李翠蓮小調結合演化而成。演唱者多為不第的讀書人,故書目皆系自編,效曲阜賈鳧西故事。擊矮腳小皮鼓,敲木製手板,揭抄本演唱,俗稱“揭葉子”。因系無弦索伴奏的吟誦唱法,曲調因人而異,極不固定,多受花鼓、漁鼓影響,因此可說是山東產木板大鼓。

演唱書目多鐵馬金戈的歷史戰爭故事,有《吳越春秋》、《鋒劍春秋》、《東漢》、《西漢》、《隋唐》、《平東萊》、《月唐》、《殘唐》、《天門陣》、《明英烈》等30餘部。

流傳地區

膠東大鼓

膠東大鼓膠東大鼓分北、東、南三路。北路影響最大,流行於蓬萊、黃縣、牟平、福山、煙臺等地。最有代表性的是“梁派”,唱腔高亢挺拔,迂迴婉轉,善於運用唱腔的變化來表現各種人物。東路流行於文登、榮城、威海、乳山等縣,有以榮城盲藝人彭潤之為代表的彭派。彭派重聲韻,曲調質樸。

南路流行於海陽、萊陽、即墨、掖縣、棲霞等縣,有代表性的藝人是萊陽縣的盲藝人徐尚厚。南路唱腔流暢優美,富有地方戲曲風味。膠東大鼓屬於板式變化體唱腔結構。唱腔有起板、甩腔、平板、花腔、悲調、快板、反調快板、數板、落板、散板和燒紙調等。板腔的組織多種多樣,往往隨著故事情節的發展和需要而改變結構。其中起板只用在全篇的開始,平板是適於敘述的基本調,其他各種板腔都可通過落板來自由銜接。

傳統曲目

膠東大鼓的傳統曲目,《湘子上壽》、《諸葛亮打狗》、《紫金鐲》、《蜜蜂記》、《呼楊合兵》、《天門陣》、《兒童英雄李大鵬》、《上營戰鬥》、《劉伶醉酒》、《三渡林英》、《大螃蟹》、《饞老婆》、《呂蒙正教學》、《譚香女哭瓜》、《曹秀英賣文》、 《紅燈記》 、 《紫金鐲》 、《進寶傳》等較有特色。新作品中以《打青石嶺》、《半壁店戰鬥》、《劉四翻身》、《兒童英雄李大鵬》等較有影響。

傳承價值

膠東大鼓已有250多年的歷史

膠東大鼓已有250多年的歷史發掘、搶救和保護膠東大鼓,對煙臺地區乃至全國的精神文明建設,豐富人民民眾的文化生活,提高人民民眾的素質,促進人們全面發展,構建社會主義和諧社會,都將產生重要的促進作用。

膠東大鼓初為盲人所創,早年的演唱者都是說書兼算卦。到了清嘉慶之後,才結合“靠山調”慢慢發展成早期大鼓的曲調。20世紀20年代,流行膠東半島各地的盲人,吸收東路大鼓、萊陽彈詞、茂腔等唱腔曲調,得到新的發展。

膠東大鼓是流行於膠東半島上的一種鼓曲形式,大致可分為三路。按乾隆初年榮成、劉學義出現時推算,該曲種產生已有250年左右的歷史。

膠東大鼓的伴奏樂器有鼓、板和三弦。

民國二十六年(1937)抗日戰爭爆發,膠東各地盲藝人基於愛國熱情,將盲人組織“三皇會”改建為“盲人抗日救國會”,以演唱大鼓進行抗日宣傳。

傳承藝人

孩子們在學唱膠東大鼓

孩子們在學唱膠東大鼓舞台上,梁金華一襲紅色旗袍在身,精神一抖,左手掄起“日月板”,右手擊響書鼓板,只聽得板聲清冽,鼓聲驟起,而其炯炯眼神的餘光里卻閃著那么一絲兒溫軟的俏皮:

唱的是那個十東臘月雪花飄,眼看著大年三十來到了。人人都忙著那個把年過,家家戶戶全都蒸年糕。老公公和面,那個婆婆蒸。兒媳婦坐在灶下就把那個火來燒。蒸的蒸,燒的燒,不大會兒的功夫,年糕可就蒸熟了。

老婆婆出去她就把門串(那),老公公拿起扁擔把水挑。兒媳婦一看高了興,哎!她一心想要偷吃熱年糕。慌忙打開那個鍋上的蓋(撲……),拿起筷子她就插年糕。

她插了一塊年糕剛要咬,哎呀!可不好了,老婆婆串門回來了。兒媳婦一看害了臊(白:哎呀!這可怎么辦?)哎——慌忙把棉襖大襟往上撩。她把年糕放在這個肚皮上。哎吆呵!把肚皮燙了一個大燎泡。順著窗戶她就扔出去。

呀!怎么那么巧。老公公挑水他就回來了。啪!這塊年糕正糊在老頭他那嘴巴子上,把那老頭的鬍子都給燙掉了。老頭一看心好惱,罵了一聲老天爺讓你聽著,下雨下雪我全都不怕,你不該從天上下年糕,把我鬍子全都燙掉了……

一曲下來,聽者自然感受到,梁金華的表演“功”在女子唱鼓的妙趣。而在上世紀四五十年代,其師傅,也即她的父親——成就膠東大鼓的梁前光是以颯爽見長的。據說,膠東大鼓的源頭是有兩百多年歷史的“盲人調”,梁前光去掉了調子裡的“哼哼咳咳”,提煉出故事精華,唱腔也變得緊湊,有感染力。

主要特徵

大鼓

大鼓列入非遺

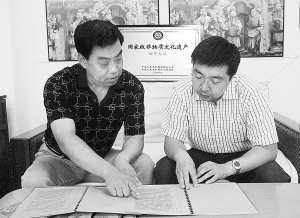

申遺單位負責人在研究保護措施

申遺單位負責人在研究保護措施不同於物質文化遺產的以物為載體,非物質文化遺產的載體是人,很多項目是通過口傳、身授的方法傳遞下來的,因此,保護傳承人是非物質文化遺產保護的重要措施。這也是山東省評選首批非物質文化遺產傳承人的主旨所在。

2006年,膠東大鼓入選國家級首批非物質文化遺產名錄、山東省首批非物質文化遺產名錄。梁金華被評為山東省首批非物質文化遺產項目代表性傳承人。

它作為膠東一種鼓曲形式,初始於盲人演唱,至今已有250多年歷史;

2004年,央視舉辦“中國魅力城市”評選,老藝人劉岩峰表演的膠東大鼓向全國觀眾展示了煙臺魅力;

在“全國第二個非物質文化遺產日”期間,作為國家首批非物質文化遺產的膠東大鼓再次走向全國人民的視野——膠東大鼓:走向全國的“一人戲”

膠東大鼓是產生於膠東半島的一種民間曲藝形式,它廣泛流傳於膠東半島,具有濃厚的地方特色和淳樸的鄉土氣息,深受當地民眾的喜愛,去年被國務院公布為國家首批非物質文化遺產。在今年“全國第二個非物質文化遺產日”期間,由國家文化部組織的包括“膠東大鼓”在內的國家首批518項非物質文化遺產宣傳與展示活動,再次走向全國人民的視野。

謀生手段

膠東大鼓

膠東大鼓入選中國第一批國家級非物質文化遺產的膠東大鼓,是產生並流行於膠東半島沿海各縣的一種曲藝形式。最初是盲人走街串巷、求生餬口唱的小調,被稱為瞎子唱、盲人調,所演唱的曲本包括《姜太公賣面》、《韓湘子討封》等民間傳說,他們將節子板綁在左腿上,靠腿的顫動打板擊節,自彈三弦演唱。

後因襲用鼓書、三弦等與其它鼓書相同樂器伴奏,故稱“大鼓”,流傳何地就以何地命名,如福山大鼓、蓬萊大鼓等。由於在當時並沒有其它的娛樂方式,於是盲人們的演唱便成為當地百姓一天勞作之餘的最大消遣。

最早演唱盲人調的盲藝人有乾隆年間榮成的劉學義、萊陽的徐尚厚,道光年間福山的劉行有,同治年間黃縣的丁戊辰,光緒年間蓬萊的楊大田等。如果按劉學義出現時推算,膠東大鼓產生已有250多年的歷史。它的傳統曲目較為豐富,

由於膠東大鼓所具有的韻味比較獨特,1923年,世界音樂大師克萊斯勒來到煙臺,耳濡目染了膠東大鼓的神韻,同時也激發了他創作的靈感,隨後,他創作的世界經典名曲《中國大鼓》,成為近百年來世界樂壇反映中國乃至亞洲的經典之作,讓世人感受到了“最具民族性才最具世界性”的真正含義。

進行創新

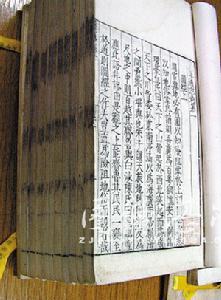

史料記載

史料記載1943年,北海劇團梁前光奉命為抗日戰爭服務,編創了《打大黃家》、《上營戰鬥》等優秀作品,梁前光所創新腔被譽為“梁調”。在“盲人抗日救國會”和梁前光的帶動下,膠東各地紛紛效行,遂使膠東大鼓活躍了整個膠東抗日根據地。

後來,“梁派大鼓”不但學習了蓬萊龍山店盲藝人任福庭的鋼板功,還吸收了多種民間鑼鼓和秧歌鼓點,形成了一整套唱腔鼓板結構,鏗鏘有力的鋼板由慢到快、由快到急,很快將觀眾帶進戰鬥氣氛中,具有極大的感染力。

1949年,膠東文化協會根據這一曲種流行地域,語言特色,及由膠東各地大鼓合成諸因素,正式將梁前光的“梁派大鼓”定名為“膠東大鼓”。

獨特神韻

盲藝人

盲藝人一個最初由盲人演唱的民間曲藝形式,從事膠東大鼓研究多年的萊州市文化館副研究館員劉岩峰介紹,膠東大鼓大致分為南、北、東三路流派:南路主要流行在萊陽、萊西、海陽、即墨、平度、掖縣及半島中部棲霞等地,北路主要流行在蓬萊、黃縣(今龍口)、煙臺、福山、牟平等地,東路主要流行在文登、榮成、威海、乳山等地,各路派系唱腔不同,構成了膠東大鼓獨特的音樂特色。

膠東大鼓的形成既有對當地民歌、小調的廣泛吸收和傳承,又有從戲曲、曲藝樂曲的引進。伴奏樂器主要有小圓鼓、日月板、三弦組成,隨著戲曲樂隊的出現,逐步出現了墜琴、洋琴、二胡、京胡、四胡、三弦等多種樂器,具有高亢、起伏、婉轉、熱烈急促等特點。

日月板為膠東大鼓所獨有,其形狀設定與膠東大鼓藝人崇信“天地人”三皇有關,稱為天皇在上(日板),地皇在下(月板),人在當中。他一邊說一邊拿起早已準備好的演唱膠東大鼓家什,右手執槌,左手打板,叮叮咚咚地演唱起來,只聽得那鼓板聲音清脆響亮,錯落有致,鼓套子豐富、花樣繁多。

就是這樣一種曲藝形式,在感染世界音樂大師後被逐步推上了演出舞台,它的神韻傳遍中國。劉岩峰說,近幾年他演唱的《偷年糕》、《小貓釣魚》、《忙年》等十幾首膠東大鼓曲目,在中央電視台先後多次播放,讓全國觀眾感受了這一百年藝術的韻味。另外,讓他永遠不能忘記的是,2004年8月他同煙臺魅力城市大使范冰冰、魅力城市推薦人龍永圖等代表煙臺登上央視舞台,利用膠東大鼓演唱《八仙過海》,展示了煙臺的瑰寶魅力,為煙臺奪得“中國魅力城市”增添了光彩。

傳承發展

膠東大鼓

膠東大鼓作為國家首批518項非物質文化遺產的膠東大鼓,目前已處於瀕危狀況,演唱膠東大鼓的藝人青黃不接,面臨後繼乏人問題。

雖然在市委、市政府的大力扶持下,市文化部門作了許多發掘、搶救、繼承、弘揚工作,但膠東大鼓仍然存在著不少難以解決的問題。

一是膠東大鼓賴以生存、發展的社會基礎發生了變革,膠東大鼓在廣大農村中的展示平台日益減少。

二是一些頗有造詣的演員因年事已高逐步退出舞台,有的相繼謝世,目前活躍在文藝舞台上的膠東大鼓演員屈指可數。三是隨著科學技術的進步和市場經濟的發展,人們文化生活日益豐富,審美需求提高,膠東大鼓的發展舉步維艱,瀕危狀況難以改變。正因如此,如果不抓緊培養新人,這項國家級非物質文化遺產就要成為看不見、抓不著的遺產了。

保護計畫

膠東大鼓

膠東大鼓這五大保護機制是:以文化戰略上定向,發展藍圖中定位,工作決策時定項,領導班子內定人,幹部職責上定責,資金投入上定額為主要內容的領導制度建設機制;現有演員、新生演員、專家學者步調一致,互動互補的人才隊伍建設機制;原汁原味的原生態保護與不斷提高技藝,發展創新,協調發展的動態持續保護機制;品牌效應與日常演出相結合,以打造品牌帶動一般演出活動開展機制;發展膠東大鼓藝術與開發膠東大鼓產業相結合,以產業實體為依託、以發展膠東大鼓為目的的藝術市場營運機制。

盤點齊魯民俗手工藝品

| 齊魯文化,是齊文化和魯文化的融合。春秋時期的魯國,產生了以孔子為代表的儒家思想學說,而東臨濱海的齊國卻吸收了當地土著文化(東夷文化)並加以發展。兩種文化在發展中逐漸有機地融合在一起,形成了具有豐富歷史內涵的齊魯文化。齊魯民俗手工藝品以弘揚齊魯文化為主題,將中國古典藝術與齊魯文化巧妙結合,構思巧妙,匠心獨具,具有非常高的藝術價值。 |