地術拳簡介

四月神尼

四月神尼2011年5月23日,地術拳經國務院批准列入第三批國家級非物質文化遺產名錄

歷史

相傳明末清初,福建南少林寺對面有座白蓮庵,相傳由庵中尼姑四月神尼所創,當時庵中尼姑為護庵健身之民國初年,傳至陳阿銀,後因陳打抱不平,打死當地惡棍,逃往新加坡陳依九家。陳阿銀老師感其贍養之德,將此拳盡數相授陳依九.陳依九老師自幼酷愛武術,早年學過泰拳、醉拳、龍猴拳等,得陳阿銀真傳後,專心研究狗拳,武藝更加精猛全面,在東南亞一帶頗有名望,人稱“鐵腳九師”、“神腿九”,曾任過新加坡武術協會會長。陳依九老師於一九四二年回國,定居福州,少林狗拳始福建各地流傳.

地術拳傳承譜系

地術拳創始人;四月神尼1762.2~1850.5

四月神尼

四月神尼第二代傳人;陳彪1810.6--1902.3

陳彪

陳彪第三代傳人;陳阿銀1858.8---1942.8

陳阿銀

陳阿銀第四代傳人;陳依九1903.9--1997.11

陳依九

陳依九陳依九(1903—1997)福州市晉安區西園村人,人稱“鐵腿九師”。自幼酷愛武術,到處尋師習武,先後學會“獅拳”、“龍形拳”、“虎形拳”、“羅漢拳”等當地盛傳的民間武術。

在上世紀二十年代,為了進一步拓展武術視野遠渡重洋到了新加坡,先後又學了“泰拳”、“柔術”等。在一次緣遇隱居在新加坡地術拳傳人陳阿銀後,拜他為師,勤學苦練得真傳,不傳之秘始傳承。在陳阿銀師傅的精心傳授下,結合吸收所學的武藝,練就成世上唯一的鐵腿功(雙腳的脛骨、踝骨練得堅硬如鐵,能經受一定重量鐵錘擊打,能輕易掃彎15毫米的鋼條)。終使沉澱百餘年的地術拳,始在國際武壇上綻放出異彩。1929年俄國大力士伯涅波夫在新加坡設擂比武,在個子差異巨大的情況下,陳依九始終以低樁、下盤為主攻,逼使對方無從下手。在幾個回合之下,陳依九忽使地術下盤金絞剪,卡斷俄國大力士伯涅波夫的右腳脛骨。終享盛名,被譽為“神腿九”,馳名東南亞,而後被推薦為新加坡國術會會長。

在上個世紀四十年代初新加坡淪陷,陳依九回國定居後,繼續鑽研地術拳,兼收並蓄其他拳種的技法,拳技進入了爐火純青的境界。為使地術拳這一國粹發揚光大,打破地術拳單傳師訓,廣授良材,,培養出一大批的武術精英。在七十年代末、地術拳就作為福建隊南拳參賽的拳種,因而名揚大江南北。1979年陳依九帶徒參加廣西南寧第一屆《全國武術觀摩交流會》,陳依九表演了地術拳絕技“飛腿綁雙人”技驚四座,他的高徒周金伙、陳承海等亦獲獎項,並被國家體委邀請全國巡迴表演。1982年擔任福州地區第一個武術團體——福州鼓山武術學會顧問,1984年擔任福州武術館館長,1985年擔任福州市武術協會顧問團團長,1986年隨福州武術代表團出訪日本,表演地術鐵腳功以及地術技擊,轟動日本武壇,並獲得“一等獎”。由此,日本沖繩傳統古武道,空手道高手、文武館館長仲本政博拜陳依九為師,來福州學習地術拳半年,盛傳佳話。1988年在“中國國際武術節”上,獲“國際武術貢獻獎”。陳依九不但武藝超群、武德高尚,且對武術理論有很深的造詣,他指導弟子所著的《福建地術》、《福建少林狗拳》、《少林狗拳實戰術》等著作,是留給世人的武術財富。他的醫道骨傷科,更是一絕,武醫結合,創建了一套完整的骨傷科治療理論。

陳依九畢生熱愛武術,獻身武術,為地術拳的傳承、發展奉獻一生。他的努力、他的付出,終究造就他成為——一代宗師!

第五代傳人;陳政祿1930.9----至今

陳政祿

陳政祿陳政祿,1930年出生於新加坡,自幼跟隨父親陳依九學習地術拳,傳承父親留下的地術拳的精華以及骨傷的系統療法。在福建武術界享有盛名,曾系福建省武術協會委員,福州市武術協會副主席,福州市郊區武術協會副會長兼總教練,福建省武術協會地術拳委員會會長。現擔任福建省武術協會地術拳委員會名譽會長,福州市武術協會顧問,中國武術段位七段,事跡曾被採錄進《中國武術人名辭典》《中華武術》。

陳政祿早期受父親的影響,以武為樂,長期從事著武術教學工作,1983年、1984年均被市體委評為體育先進工作者。並能從古書秘籍中挖掘整理,系統地完善了地術拳體系,在1985年、1986年兩年都被省體委評為武術挖掘整理先進工作者。在擔任武協領導與地術拳領頭人,熱心於武術的教學工作,培養出一大批的武術教練員,於1983年被中國武術協會授予的全國千名優秀武術輔導員之一,並出席全國武術觀摩表演。他能在教學與實踐中掌握理論與運用的結合,將地術拳的拳譜理論化,在1985年參加省體委組織的編寫地術拳法、拳械錄等編寫工作。他德高望重不僅是他的武德人品、精湛的醫術,而是他的過硬功夫且默默無聞地為地術拳的傳承、發展無私奉獻,他在1988年福州國際武術交流大會上,以高超的技藝,過硬的功夫,技壓群雄,榮獲福州市國際武術會演個人優秀獎。他的正宗地術傳承,吸引著無數個武術愛好者慕名求學,拜會,在1991年受日本武術界邀訪,代表福州市武術協會出訪日本,進行武術交流,並榮獲國際武術表演一等獎。

第六代傳人;陳偉強1964.10--至今

陳偉強

陳偉強陳偉強,男1964年10月生漢族大學文化,系國家級非物質文化遺產項目——地術拳,福建省級代表性傳承人,是地術拳一代宗師陳依九孫子;現任福建省武術協會常務理事,福建省地術拳協會會長,福州市武術協會副會長,福建省武術協會地術拳委員會會長、全國武術段位制指導員、考評員、福建省武術協會高級教練,受聘於廈門安防學院武術專家教師。曾任福州市警察學校武術總教官,福州市武術學校散打總教練。曾多次參加全國、福建省武術、散打比賽。

他秉承了祖上的嚴訓,繼承了祖傳的技藝,編寫了一整套教學大綱、重新整理了下盤動作變化延伸,運用在現代教學之中。陳偉強,年少藝成,年僅18歲的他就在1982年福州地區最早的武術團體——福州鼓山武術學會中擔任常務理事、教練、地術拳武術館館長。從此開始了武術教學生涯,在1982—1983年兼任省警察學校武術助教,培養出一大批的武術人才,1983年就被體委評為優秀武術教練員,1984年擔任福建地術拳研究會副會長,開始系統地研究地術拳拳系、拳譜、拳理。在探研中並積極參加各種賽事,1985年至1986年先後二次參加福州舉辦的國際武術交流大會。對現代的博擊,傳統武術在自由博擊中的運用,發揮獨到之處的地術拳技擊術,經層層淘汰下終於在1986年代表福建隊參加第二屆全國公安系統武術散打比賽。為傳播中華武術、提高民警的擒敵技能,於1987—1995年被調任到福州市警察學校任武術總教練,教務科長,在長達九年的專業教學生涯,培養出一大批優秀學子。1993年被省人事廳評為省優秀教師及先進教育工作者榮譽稱號。1989年參加中國新聞社攝製的教科片《福建南拳錄》拍攝;展現了福建南拳的風貌、特點,展現了地術拳的獨到風騷與媚力。1990年5月、6月代表福建地術拳分別參加中日演武大會和顯彰碑中日演武大會等,與日本武士進行武藝上的切磋,展現中華武術之內涵。2015年4月由中央統戰部派遣赴台隨致公黨中央代表福建傳統武術專家出訪台灣,2015年6月全國“青運會”即將在福州舉辦之際,接受福州電視台錄製“青運來了”三集武術宣傳片,以及接待諸多外國使節交流訪問。2015年8月被福建省非物質文化遺產協會等單位評為“百年福建地術拳文化傳承貢獻獎”,2014年初接受中央電視台國際頻道《遠方的家——地術拳》專訪。2016年4月被福建省委黨建辦、福建省委組織部、福建省委宣傳部、福建省廣播影視集團聯合製作的系列電視節目《時代先鋒》人物,電視專訪。

陳偉強自幼喜愛武術,隨祖父陳依九、父親陳政祿(著名武術家、中國武術高段位、福州武術協會創會副會長、第五代地術拳掌舵人)習武,受家庭環境薰陶,耳聞目染,從小勤學苦練,對中華武術以及祖傳的地術拳有較深厚的理會、深得地術拳法的精髓。在弘揚、傳承傳統武術過程中,傳承了地術拳的傳統技擊,並加以理論的探索、充實了地術拳技擊理論、使之系統化。自1984年成立福建省地術犬法研究會研究會以來,積極參與、融入地術拳的學術研究與探研,協助師兄整理出版地術拳書籍,2001年成立了福建省武術協會地術拳委員會以來,協助父親陳政祿會長,組織、管理委員會傳承、發展事務,2009年第三屆換屆選舉為地術拳委員會會長後,使委員會發展更上一個台階,內部健全了制度、章程,健全了機構、分工,管理制度化。定期組織教練進行學術交流、探研,組織編寫出地術拳教案,使地術拳文化內涵更加豐富,夯實。隨著地術拳在2011年6月錄入第三批國家級非物質文化遺產項目名錄,陳偉強會長更是全身心投入了傳承、保護項目之中,定期親自撰寫、出版內部會刊進行學術交流,定期組織教練隊伍進行學術研究,積極參與、融入文化部門組織的“非遺”項目的展示表演,為普及“非遺”項目地術拳傳承、傳播,嘔心瀝血地創辦了11個地術拳傳習所,並能親自傳授。他的學生參加各級傳統武術比賽均名列前茅,得到了武術界所認可,也得到武術管理部門領導的認可與讚賞。是目前地術拳傳承發展的核心人物。

地術拳技藝特點是目前中國武術界尚未發現的地面鎖控技、捆綁術,是武術界稀有的拳種,是中華武術文化的國粹,地術拳是綜合了中華武術的拳打腳踢、以及獨有的地面搏擊、鎖控為一體的拳種。它的文化底蘊及內涵得到了國際功夫主席梁敏滔先生的首肯。陳偉強會長能將地術拳傳統技術與現代理論相結合,總結出一套適用於大眾健身、防身的傳統武術,以及適用於現代軍警格鬥、現代競技賽事地術拳。在繼承傳統地術拳造詣上是登峰造極的的人物之一。

地術拳腿功的訓練也有一套方法,和泰拳極相似,並非是個例,泰拳踢香蕉樹、椰子樹,地術拳要求早晚運勁於下肢脛骨部和內踝踢樹木和木樁,由輕到重,循序漸進,不可操之過急,地術用中草藥:生南星、生半夏、生川烏、生草烏、馬錢子、當歸尾、西藏紅花等泡60度白酒,浸洗脛、踝部以輔助練功.

地術拳練功講:身、基、腰、馬、威、勢、氣、力八個字,又有六字訣:奇、巧、變、輕、速、硬。呼吸有順逆,以聲發勁,以氣催力,發勁時要如狗出浴,以聲發勁氣聚丹田,然後呼出。拳經有“天狗抖水搖身術,運聚丹田之氣突,勁源足根腰發力,搖首擺尾肢節出”。靜如靈狗伺洞,動如大海跤龍;待敵進攻,後發制人,出手軟,觸手硬;高低變化,上下起伏。狗拳分上、中、下三盤,其訣曰:手是羅漢身如龍,腿似虎尾步象犬,達摩坐禪蝴蝶腿,活龍伏虎樁似狗;飛騰海底朝天腳,狗法落地風車輪。演練時講究“蝦背龜身”,搖轉借力,其技法有:滾、翻、撲、跌、竄、勾、摔、奔、跳、鑽,並常用倒地配以絆地擒拿,截點穴位,發揮制敵威力。

地術拳功法有:八磅錘,打沙袋,提沙瓮,扔石鎖,打鯉魚挺。套路有:三戰拳,七星拳,雙遲蝙蝠,三十六手,連步拳,四門箭,十八聯珠,梅花秀,三戰下盤,七星下盤,雙蝙蝠下盤。

地術拳的下盤是全拳的靈魂,地術拳的下盤以地上的跌、撲、翻、滾、穿、絞動作為主,兩手支撐為副,人稱犬法下地風車輪,是最基本也是最常見的動作。所謂“風車輪”就是躺地後,兩手撐地,兩腿有節奏地、剛勁有力地上下前後左右不停地在地上轉動,翻身打滾,揮舞絞絆為其特徵。腿法有:蹬、踢、剪、勾、掃、彈、絆、纏、捆、絞十種。身形似犬,要求做到縮頸正頭,沉肩垂肘,含胸拔背,彎腰斂臀,屈膝勾腳,伸縮交替,翻滾圓滑,穿轉速巧。 下盤技擊特點以“欲倒不帶形,倒地見機行,踢打捆綁擒”為宗旨,充分運用狗拳立、跪、倒,三者忽高忽低,行蹤不定的特點,來迷惑對方,做到出其不意,攻其不備.

地術拳的鍵身作用

①通過練習地術拳的運氣、發勁、內功等鍛鍊,特別是地術拳的功力鍛鍊、或該拳法功法中極為重要的地術柔功等,可以加強對人體各個部位的刺激。如神尼足勁功、神尼面壁功、羅漢松髖功、金剛開骶、仙人畫幅、達摩金剛指功等能拔伸筋骨、強壯內勁,達到固本培元、扶正祛邪而提高機體抗病能力。②地術拳練習時有跌、撲、滾、翻、穿、竄、跳、踢、摔等全面運動,這樣可以使全身肌肉更加發達有力,增強抗擊力;骨質加厚,骨小梁的排列更加有規律,增強骨的抗折抗彎能力;有助於關節靈活和關節韌帶彈性的改善,保持骨關節系統健康,預防骨質變性和關節堅硬,可加強人體意外倒地時的自我保護作用。青少年練習,還具有促進鈣的吸收,增強骨質正常生長發育的作用。

③練習地術拳講求“氣沉丹田”,要求呼吸與運動姿勢動作的相配合。這種呼吸方式是橫膈式呼吸,能增強腹肌的力量,促進全身血液循環,增加心肌營養。同時地術拳下盤練習中,講求翻滾等動作,常具有頭上腳下之逆正常動作,這能增加經脈回流及淋巴液的循環,對預防心血管疾病及動脈硬化有一定的作用

人體各部位的練習方法

①練頭:“頭統精氣神,搖轉韌柔功,頂正頸微傾,決策布陣靈”。頭為周身之首,為陰、陽、精氣神匯合之海洋。頭處首腦地位,保持清醒狀態,統領指揮全身各肢體一舉一動。練習時,頭要經常進行前、後、左、右、上、下頻繁搖擺,這樣即練項的柔韌靈活性,也練頭的快捷晃動而不暈厥,達到“頭如波浪”,頭保持中正,不低不高,不偏不斜,轉動舒展自然。頭動的靈活,韌勁和頂勁至關重要。行拳較技時,頭切要正直,而頸向左微後偏斜,這樣既不易被對方擊中,而易擊中對方,也便於落地翻滾、掄背等。

②練眼:“眼炯似流星,動變眼神盯,晃影目不眨,四面比察情”。眼為心靈的視窗,又為四肢之先導。練好眼法,會目光四射,閃如流星,神采奕奕,威神十足,以眼視眼,起威懾對方心理的作用。練法:兩掌疾速在眼前上、下、左、右晃動,兩眼瞪大而盯視,眼球隨手而轉動,練久之,可見晃動物影而眼不眨;每早用清水一盆,目視水底約lOmin後,用手指將盆中水潑射眼睛,眼珠直視不眨,視久眼力增強。每逢日月將出時,挺胸收腹,兩手垂直立正姿勢,兩眼直視日月之光半小時,久之可達目明見影不動,神志威武,眼明心靈技法變,瞻前顧後勝常見。 ③練耳:“耳靜聽覺靈,兼顧八方情、微聲皆辨別,謹防身後人”。耳的聽覺決定在於心念,凡事要靜思,心平氣靜。練耳方法:日常生活中閒暇時立行坐臥常凝神於雙耳,自然呼吸,觀想隨一呼一吸則一進一出於耳中。久行之,則耳靈,耳靈則可聽到八方萬籟發出的鳥蟲爬動與鳴吱聲,及輕微風聲,有見風則轉之功效。聽聲早察動靜以防不測,使對方無縫可鑽,難奪先機。

④練心:“心明六神定,知己知彼勝,氣沉謀略出,深思熟慮贏”。心為一身之主,心想事成,就是心中有數者易成。老子曰:“自知者明,知人者智,自勝者強,勝人者力”,說的就是心知肚明的練心。練拳習武必先練心,少林拳譜曰,以靜為主,靜可練心,只有平心靜氣,方可神定,神定促以意決,意決則制策而取勝。拳家、名師善能“山崩地裂不形於色,海枯石爛不動於聲”而泰然處之。拳理道:“心浮氣躁,步法差錯,心靜氣沉,攻守俱勝”。妙興大師曰:“出於心靈,發於性能。”

⑤練身:奔竄撲跳身無形,撐拌滾翻鑽分明,行拳伸屈閃躲變,出奇制勝捷報頻。身是人體之軀幹,主導結合四肢進行各種動作姿勢變化活動。身法有起、落、進、退、反、側、收、縱等。身法貴在自然。練身旨在“移身閃躲”,身、神、馬、勢緊密結合,融為一體,方生功效。地術拳要求其神志、動作、姿勢、招式都似犬的奔竄、撲、跳、撐、抖、滾、翻閃、伸、屈、鑽等形象。尤其下盤各種身法,要將犬之形、神表現的惟妙惟肖,栩栩如生。

⑥練肩:搖擺收展常勤練,壓、搶、繞環內外強,肩平含胸身姿佳,抖勁功力技藝強。肩關節活動範圍大,可內鏇、外鏇、搖、擺、收、展等。練習地術拳,其上中盤不少手法均用肩的功能發揮作用。肩是趟地支撐身體重心最主要的輔助部位。要經常進行壓肩膀,搶背,繞環等訓練。以增強肩關節的柔韌性,加大肩關節的活動範圍,增強臂力,提高上肢運動的轉環,敏捷,松長等功能。

⑧練手:“起截拳掌勾閃電,抓繞絞擒虛玄變,四兩借力撥千斤,撞擊起落爆勁現。”手法宜多變,較技必靈活,手法分為單手法和雙手法。單手法如回鞭拳等,雙手法如雙箭、雙推掌等。手法練習分上、中、下三盤三種。上盤手法:推、沖、截等;中盤手法:擊、點、勾、頂、壓、纏等;下盤手法:抓、繞、絞等。手法練習可增強躺地後擒、拿、抓、別、撞對方下肢的功能作用。

⑨練足:壓、搬、劈、掃、踢、彈、跳、勾、卦式、迅猛剛強勁,苦練褪功益。足是軀體之根基,足固石堅,足穩落地根。拳法進退攻守,上下起伏,行奔跳躍,前後左右鏇轉,馬勢步法變化等。有蹬、踢、剪、勾、掃、彈、纏、捆、絞十種腿法無不用之。

練足方法:練堅硬度,苦練“鐵褪功”,下肢脛骨部和內踝可用木棍或鐵錘敲擊,默記次數,早晚或者隨時均可練。功深者可象陳依久宗師揮腿可掃彎4 cm粗的鋼筋、脛骨能承受八磅錘撞擊而不覺得痛。腿擊可致對方:腿掃骨碎,腿擊傷重,腿纏痛心,腿夾淤血。練功者配以中草藥:生天南星,生半長,以以鳥,生草鳥,馬前子,螞蟻窩,細產,當歸,紅花,泡60°白酒一個月後浸洗,以輔練功。

練功力度相當必要,地術拳上下盤都多用腿法,定要堅持經常壓腿、踢腿、掃腿和跑步、蹦跳等強化訓l練,以不斷增強腿部的靈活度,勁力度、快速度、攻擊度等技擊功能。

練輕巧度。地術拳下盤落地動作多,精確度強,運動量大、動作難度高,一定要掌握好落地姿勢和各種摔、跌姿式,做到輕巧柔軟,確保身體“軟著陸”,輕落地。其動作猶如蜻蜓點水之輕捷,紅毛落地之飄逸,逞神不知鬼不覺的太虛幻茫之勢。

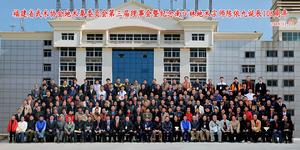

第三批非遺名錄推薦項目(2)

| “非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。下面是第三批非遺名錄推薦項目。 |