簡介

《兒童雜事詩》

《兒童雜事詩》《兒童雜事詩》是周作人一生大量文字中很有特色的一部作品,以類似竹枝詞的形式,根據歲時、民俗、名物等描寫兒童生活、兒童故事,反映兒童的天真與樂趣。據文史專家倪墨炎介紹,周氏曾手抄過幾本《兒童雜事詩》用來送人。

手抄本

而此次現身上海博古齋秋拍新文學專場的,則是周作人於60年前手抄的定本。手抄本引首有題詞,卷末有跋語,全書還有作者的四方印鑑:卷首“十堂私印”,序尾“周作人”,正文起首“知堂”,尾跋“十堂私印”。此抄本由周氏於己丑年寫成贈友。拍賣方表示,周作人這一罕見手抄本很可能創下此次新文學專場成交價格紀錄,其起拍價就高達13萬元。

內容概述

《兒童雜事詩》

《兒童雜事詩》《兒童雜事詩》的內容分為甲、乙、丙三編,每編各24首。它們直接或間接地描述了兒童的生活,從不同方面表現了具有民俗學、兒童學的價值內容。甲編的“兒童生活詩”主要描寫了兒童的童年生活,經歷的民俗習慣及小孩心理;乙編“兒童故事詩”則記敘了中、外名人的故事,描述了種種與兒童生活相關的教育故事和情節,從而提出作者的兒童教育觀;丙編則是對甲編內容的補充,以名物分類,描寫兒童生活中的遊戲、玩具、吃食等。綜觀《兒童雜事詩》的內容仿佛是一段童年生活的回訪,詩中體現了一種渾然天成的童真童趣和嬌嫩的稚拙,一種對故鄉地域文化的感性回歸,也是作者民俗學思想理論的一次重要實踐。

創作背景

在少年時期周作人就對故鄉的文化、風俗習慣及兒時遊戲非常感興趣;於日本求學期間,他認真閱讀了許多日本、英國學者的民俗學理論著作,尤其是當時日本新興的兒童學與民俗學的討論研究運動使他更關注這一方面的研究。在紹興擔任紹興教育會長時,周作人對兒童文學的興趣更加濃厚。1914年,周作人登載啟事,蒐集資料,著手兒童文學方面的理論研究。在老虎橋期間,周作人創作了大量的詩歌並將其中七十二首詩歌彙編成冊——《兒童雜事詩》便是此時的重要成果。至《兒童雜事詩》的真正誕生,可以說它是經過了一次劇烈的陣痛才完成的,才達到了其“真、淨、美”的藝術境界。《兒童雜事詩》的詩歌語言平白樸實,具有高度凝練的特點,是周作人民俗學研究、兒童學研究的理論升華,如周作人在《〈兒童雜事詩〉詩序》中說:“這實在乃只是一篇關於兒童的論文的變相”,是以吟詩的方式來說話而已。

作品價值

民俗學價值

鍾敬文先生曾說過:“民俗學的記敘和研究是以國家民族社會中活生生的現象為對象的”,也就是說,它是最大化地概括、提煉生活現實,並以這些樸實、平凡的新鮮事物和意識形態作

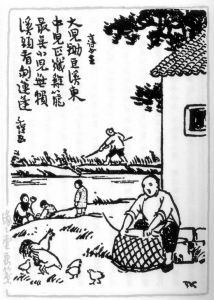

《兒童雜事詩》插圖

《兒童雜事詩》插圖為研究對象的文化的研究,包含了物質民俗文化、社會民俗文化和精神民俗文化(如民間藝術中的說唱、迎神賽會等節日活動)。周作人的民俗學研究歷來為許多研究者津津樂道,也為後來學者的研究提供了許多可資借鑑的內容。他的許多作品中都有意、無意地滲透了民俗學思想。同樣地,《兒童雜事詩》也傾注了周作人積極的民俗學立場,體現了一種鄉野村趣。這主要表現在以下幾個方面:

首先,《兒童雜事詩》以故鄉的風俗人情為背景,展現了廣博而豐富的社會民俗文化內涵。

周作人的故鄉紹興是吳越文化滋生和培養的重要土壤,這裡的遺風逸俗、鄉野村趣不僅給他的童年帶來無限的歡樂,還給他留下了深刻的精神烙印。故鄉的“四時八節”、風味土物、祖先祭日等活動在周作人筆下娓娓道來:新年拜歲、分發壓歲錢的習俗;立夏扛秤稱人、吃健腳筍;端午吃“五黃”、掛蒲劍艾旗、畫老虎頭驅邪;清明掃墓、吃烤鵝、上墳看姣姣;上元設供、煮元宵……一幅幅風俗人情畫卷構成了一段獨特、親切的繪畫長廊,給人以溫馨的嚮往。這種含有原始文明文化意義的生活經歷和體驗是周作人童年生活的一個重要方面,同時,這種童年的興趣和情感也影響了周作人後來對民俗學的關注和研究。童年時期的各種鬼神祭拜、人神交流的經歷以及在這些活動中對節候變換的感悟和土物風情的體驗是構成周作人日後思想的重要因素。這種色、香、味、聲俱美的多彩生活為他在後來“生活之藝術”的探索中找到了契合點。錢理群在對周作人一生作了詳細深入的研究之後肯定道,幼年時期從傳統節日、地方風俗里“體味到的和諧、自然的現世美”對周作人溫儒個性的形成有著極大的作用,同時,一旦這種性格成熟後,它又會不斷地影響著其對“中國傳統民俗的觀察選擇與評價”。於是,在垂垂老矣之時,他還惦念著故鄉的種種溫情。這種情感在《兒童雜事詩》作品中隨處可見。

其次,在物質民俗文化方面,“吃”也是周作人認真考察的重要因素,如劉半農在五四時期所說,吃飯穿衣等事是全人類的共性,因而若要研究各民族的不同文明特徵,要對其民族的特色作徹底地了解,非求之於吃飯穿衣等方面不可[7]。無疑,作為一個歷史悠長的農業大國,農事尚不能馬虎,關係民生存亡的“吃”就更不能毫無理由地被拒之於中國傳統民俗學之外了。而飲食文化確實是中國民俗文化及中國傳統文化的一個重要的核心概念,因而周作人關注民俗學時當然也不會放過這一富有鄉土特色的物質文化環節。況且周作人實在是一個談吃的高手,他對此常常是樂此不疲。

《端午》:“端午須當吃五黃,枇杷石首得新嘗。黃瓜好配黃梅子,更有雄黃燒酒香。”[8]這篇《端午》就以“吃食”入手,介紹了端午的飲食風俗——“五黃”(黃鱔、黃魚、黃瓜、黃梅、雄黃酒),“石首”即黃魚。對於“吃食”的解悟,作者有其獨到見解:從民俗學角度看,“吃”不僅是一種感應巫術和迷信,還是一種娛樂、滿足基本需要的承載體。正如吃“五黃”辟邪與否暫且不論,端午吃粽子是否為祭屈原也暫且不談,周作人認為“那是從前讀書人搞的把戲,真假都是沒有關係的事……一年中讓大家有幾回飲食娛樂的機會我想也是很好的。端午只是其一,此外還有中秋吃月餅、冬至餛飩、夏至面等,也是老例”[9]本來,許多禁忌都與巫術和迷信有關,最古老的祖先把它傳下來,但到後來就變了味,人們把它當成了一種習慣來頌揚。周作人還認為,因為這種巫術色彩的淡忘,人們把它假設為一種狂歡,一種對生命的放縱。於是,許多飲食上的文化、宗教氣息便被淡化了,恢復了人性的本質。故鄉人民濃烈淳樸的情懷正在慢慢消融那呆板而麻木的宗教內容,使故鄉的生活文化呈現其自身文化的鄉野情趣。這種繼承性與創新性相結合的故鄉文化內涵同樣深刻地影響了周作人的思想和文學創作,尤其到晚年,他更是夢回故鄉重溫那獨特的世俗溫情。

再次,紹興獨具特色的目連戲、迎神賽會、說唱藝術等精神民俗文化內容也讓周作人難以忘懷,最典型的便是《四故事》、《十八活無常》了。

兒童學價值

周作人的兒童學研究與民俗學研究其實是一個不可分割的整體。我們在探討周作人的兒童學研究時絕對不能疏忽其民俗學的研究成果。早在留學日本時期,周作人就大量閱讀了日本學者描寫兒童生活的詩文,感受兒童文學的無限魅力。此外,他還追隨西方學者的研究步伐,對英學者關於民俗學的理論著作,如英國著名的神話學、人類學派學者安特路朗的《習俗與神話》、《神話儀式的宗教》等作品產生了極大的興趣,從其《人的文學》《兒童的文學》文章中我們都可以看出這些作品對其思想的影響。1914年,周作人在《紹興教育會月刊》第四號刊出一則啟事:“作人今欲採集兒歌童謠錄為一編,以存越國風土之特色,為民俗研究、兒童教育之資料……”[19]於是,周作人在《兒童雜事詩》創作中也情不自禁地滲入了這種觀點,並以此作為“兒童本位”的兒童教育觀的建構因素,從其以民俗學的角度定義兒童的個體意義和兒童的文學教育思想我們就可略見一二。

在周作人看,文學的起源,本由於原人對自然的畏懼與好奇,憑了想像構成了一種感情思想,借了言語行為表現出來……兒童與原人的相似性特點使兒童文學也具有了這種“原人”的思想——常含有野蠻或荒唐的思想。[29]兒童的這種情感心理和情感體驗使他們能體會到“水牛”在低吟中綢繆的綿綿情意,能對自己幻想的“相從赤豹與文狸”的情景那么著迷而不可遏止,能夠對老虎外婆的冒險故事激動不已,對“捕魚十兄弟”的故事愛不釋手。兒童文學的題材、藝術特點也由此與成人文學有了關鍵性的區別。

基於此,周作人提出了兒童文學創作應遵循的基本原則:一是內容上的故事性、幻想性、愉悅性和藝術性。二是形式的多樣化。兒童具有很強的想像張力和感受力,對自然有不可切斷的相親性,因此在兒童文學創作時也應寓教於樂,注重審美和愉悅,力圖契合兒童的思維方式和興趣愛好。因而,周作人非常重視民間文學對兒童文學的借鑑意義。這是因為民間文學本身是一種人的文學,一種平民化的文學,它更接近原人意識的認識水平、感情體驗的本原性,體現人性的獨特性,因而文學的情感也更貼近兒童“原人”的思想情感。進一步地說,也更易契合兒童的文學需求和心靈體驗。反之,“兒童文學較別的作品更為需要‘鄉土的趣味’,所以民俗中的神話、傳說在兒童文學就有了其豐富的土壤。”“胡愈之在《論民間文學》中認為,民間文學和‘兒童性情最合,所以又是最好的兒童文學’”。[30]《四故事》中,我們看到了《諾皋記》、《酉陽雜俎》的神話傳說對兒童的無窮吸引力。《五老虎外婆》:“老虎無端作外婆,大囡可奈阿三何。天教熱雨從天降,拽下猴兒著地拖。”[31]老虎外婆的故事是一個較為古老的童話,周作人藉助這一民間童話把它寓意成詩,不僅簡潔明快,讀來情趣盎然,還為兒童創造了一定的想像空間,當然受到兒童的喜歡。周作人不僅注重從民間文學中提取素材,還注意借用民間文學的多種體裁樣式,從形式上為兒童創造了豐富的文學樣式。例如在《歌謠》中,周作人便注意到兒歌的創作方式應與兒童的遊戲扮演相聯繫,做到語言口語化;而民間文學多源於勞動生產、人民休憩的活動中,其文學多體現了寓事于樂、樸素自然,生動形象並口語化的特點,如民謠、民歌,這與兒歌的創作原則可謂有異曲同工之妙。

綜上所述,周作人在兒童學研究方面注重從民俗學角度入手,藉助文化學、人類學角度來展開教育研究,對中國兒童學的研究發展打開了一扇新的窗戶,在中國教育上具有一定的前瞻性和時代性。

作品評價

《兒童雜事詩》是周作人詩歌創作的重要戰績,其作品中體現的兒童學與民俗學價值,不僅是周作人在五四文學運動創作與研究的一次全面總結與思考,在當代,他的兒童學理論、民俗學研究依然為我們提供了豐富的參考價值。借用兒童文學家王泉根教授在《現代兒童文學的先驅》書中的評價:他“從建設文學文體多樣性的目的出發,重視我國民族文化的傳統,重視兒童文學在民族土壤中汲取豐富的營養,大力提倡民間童話、兒歌、語言、故事等傳統樣式,並認真地加以開發、整理與研究,賦予它們新的生命,使之更好的為年幼一代服務。”[32]從民族文化的繼承性出發,周作人對民俗學、兒童學領域的探討研究豐富了中國民俗學、兒童學研究的廣度,對它們今後的研究發展起到了開拓作用。

周作人相關著作

| 長期以來,周作人在中國文壇上可謂是寂寞的,在辭世後相當長的時間中,他的作品幾乎被人們所遺忘,但這絲毫不影響他現代散文開山大師的地位。本集精選了周作人生平書稿、散文及翻譯著作等,旨在揭開塵封的歲月,為今天的讀者們呈現出一篇篇平和寬容、樸實有諧趣、飽含難以言說的美的知堂真味散文。 |