書籍信息

《兒童劇》

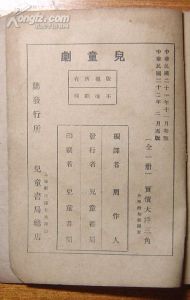

《兒童劇》作者:周作人編譯

出版社:上海兒童書局

出版時間:1933-03-01

版次:再版

頁數:103

開本:32開

裝訂:平裝

簡介

《兒童劇》

《兒童劇》五四時期,周作人倡導的以“兒童為本位”的兒童觀,發現並強調了兒童作為生命主體的獨特的心理世界和精神需求特徵,為中國兒童文學的現代自覺提供了觀念上的巨大推動力。新時期以來,當代中國兒童文學的中心任務是建設與發展,人們最為關心的是兒童文學在促進兒童生理、心理健康發展,推動兒童向理想人格健全發展等方面的作用,強調兒童文學的審美性與娛樂性價值,這與周作人的兒童文學觀可謂是不謀而合,從而又凸顯出周作人的兒童文學理論體系的獨創性文化價值。

內容綜述

《兒童劇》

《兒童劇》前面這篇序文是民國十二年的春間所寫,原題曰《兒童劇》,曾經收錄在《自己的園地》里,今天重錄下來,這中間已是九個年頭匆匆的過去了。我於兒童劇,正如對於兒歌童話一樣,不是全無情分的,但是能想不能做,能說不能行,一直到現在沒有努力,讀陶淵明《榮木詩序》曰,“榮木,念將老也,日月推遷,已復有夏,總角聞道,白首無成,”實在可以借來當作我的懺悔之詞。

這回因了張一渠君的敦促,勉強編了這一小冊子,一總只有六篇,又都是翻譯的。這原是沒有辦法,自己創作是談不到,那么老實還是來翻譯,我所有的材料也還是前幾年所買的七八本書,選擇的標準也還是從前的那些意見。原文是日本美國的人所寫,這裡取其比較普遍,沒有歷史或地方的限制的,比較容易為兒童所理解所喜歡的。至於實在能否受到兒童的愛顧,那在我現今卻是別無什麼把握。我所最不滿意的是,原本句句是意思明白文句自然,一經我寫出來便往往變成生硬彆扭的句子,無論怎樣總弄不好,這是十分對不起小朋友的事。我的希望是滿天下的有經驗的父師肯出來幫一下子,仿佛是排難解紛的俠客似的,便是在這些地方肯毅然決然的加以斧削.使得兒童更易了解。第二個希望是勝任的大雅君子出來創作樸素優良的兒童劇,更可適切的套用。——希望大抵只有三個,如童話里所說,說盡了容易倒霉,現在已經說了兩個,所以也就夠了罷?

兒童劇的用處大約有兩種,一是當作書看,一是當作戲演。但是其間還有一種用處,或者比演要容易又比看還有用,那就是當作對話念。斯庚那女士在原書的引言裡曾這樣的說:

幾個小孩,各人分配一個腳色,或是各人自選,出來站在同班的前面,說一件對話的故事。這種練習需要注意集中,細密用心,大家合作。說話的人想要娛樂聽眾,自然使他著意體會去扮那故事裡的腳色。合念對話的練習可以養成清楚的捉住文字中的思想之能力,養成一種本領,用了謹慎的措辭,輕重的口氣,自然的表示,去傳達自己的思想。

周作人兒童文學觀

《兒童劇》

《兒童劇》“所謂價值,就是客體與主體需要之間的一種特定(肯定與否定)的關係。”[1](p·55)完整地說,價值的本質是客體對主體發展、完善的效應,真正的價值在於使社會、人類發展、完善,上升到更高境界。沿著這一思路,結合新時期以來的中國兒童文學創作的現狀,我們完全可以說周作人兒童文學觀有它自身的價值本原,因為它既重新規定了兒童文學的價值取向,又清晰闡釋了兒童生命的獨立性,還十分重視兒童文學的年齡特徵、純真的美學價值等帶有兒童文學的根本性問題。

周作人兒童文學觀的基本訴求

《兒童劇》

《兒童劇》“理性”這個概念至少有兩種含義

(1)就認識論上,與感性認識相聯繫的理性認識意義上的“理性”;(2)就啟蒙思想意義上的那種“理性”,它是與盲目信仰某種權威、宗教、學說根本相對立的。狄德羅與其他的啟蒙思想家一樣,尤其關注啟蒙意義上的“理性”,在他看來,理性是批判宗教、社會和封建專制制度以及有關的傳統觀念的銳利武器;理性是批判舊時代一切陳腐信仰和摧毀一切腐朽勢力的武器。這點,正像恩格斯在《反杜林論》中指出的那樣:“在法國為行將到來的革命啟發過人們頭腦的那些偉大人物,本身都是非常革命的。他們不承認任何外界的權威,不管這種權威是什麼樣的。宗教、自然觀、社會、國家制度,一切都受到最無情的批判;一切都必須在理性的法庭面前為自己的存在作辯護或者放棄存在的權利。”

重估一切價值

既然理性與啟蒙、批判緊緊聯繫在一起,那么,具有現代性價值的兒童文學觀必然顛覆以成人優先、群體優先、教化優先等為價值的傳統兒童文學觀念,憑藉理性批判的力量來強調對那些傳統的或日常生活中被假定為具有最大價值的東西進行重新評價,從而履行“重估一切價值”的實踐主張。周作人的兒童文學觀也充分體現了這一特性。中國傳統文化基於倫理秩序的原則,推崇“君君臣臣,父父子子”,在“父為子綱”的封建綱常倫理桎梏下,兒童幾乎沒有一點兒做人的權利與尊嚴,就如魯迅所言:“父對於子,有絕對的權利和威嚴;若是老子說話,當然無所不可;兒子有話,卻在未說之前早已錯了。”這種以成人為本位的傳統文化,表現在社會生活中,視兒童為“縮小的成人”,總是以成人的視角去規範兒童的行為,或用“父父子子”式的封建倫理綱常去訓誡兒童。這是“沒有兒童”的時代,當然也不可能產生兒童所需要的文學,難怪周作人看到的現象是,“可喜別國的小孩子有好書讀,我們獨無。這大約是不可免的。中國是無論如何喜歡讀經的國度,神話這種不經的東西自然不在可讀之列。還有,中國總是喜歡文以載道的。希臘與日本的神話縱然美妙,若論其意義則其一多是儀式的說明,其它又滿是政治的色味,當然沒有意思,這要當作故事聽,又要講的寫的好,而在中國卻偏偏都是少有人理會的。”周作人深深地意識到,中國傳統兒童文學觀念夾帶著蒙昧主義和專制主義的思想實質,通過儒家思想及其道德,滲透於一切價值之中,以其強大的力量窒息著兒童的生存,而堅守舊兒童觀的衛道士認為:“只有用恐懼的力量把人們壓扁,只有不斷地使人們看到令他心神不寧的對象,只有擾亂人們的理智,只有激起人們的好奇心而永遠不使其滿足,只有鼓動人們的想像力而禁止他們的理性發言,才能使人們成為奴隸,永遠屈服於羈軛之下。”正因為如此,要消除無知,克服恐懼,讓兒童從蒙昧和專制的羈軛下解放出來,過一種自由而健康的生活,那就必須接受理性之光的導引,這便是周作人兒童文學觀的基本訴求。於是,周作人強調需要重新評價儒家道德和重新評價一切傳統兒童文學觀念的價值,在《兒童的文學》中他呼籲:“把兒童當人看”,“把兒童當兒童看”,教育必須以“兒童為本位”等關於兒童的看法,他的這些看法,憑藉著《新青年》的影響,很快傳遍全國並形成一種社會共識。由於在中國傳統兒童文學向現代兒童文學的轉型過程中,周作人堅定不移地按照理性化要求來尋求對兒童觀的解釋,以其具有的啟蒙性質徹底決裂舊兒童文學觀的姿態給予了現代性的兒童文學觀一種合理的表達,從而確立了他在中國兒童文學史上不可動搖的地位。

以兒童為本位

強調將兒童文學從以成人意志、成人教育目的論為中心,轉移到以兒童為中心,也即以兒童文學的服務對象和接受對象為中心,使兒童文學契合兒童的年齡特徵、思維特徵和社會化特徵,充分考慮與兒童經驗世界和想像世界的聯繫。這一觀念引發了新時期兒童文學理論觀念的一系列突破性變革,使理論批評活動具有思辨的力量、創造的熱情與發現的快樂。於是,我們欣喜地看到,新時期兒童文學界出現了對“教育兒童的文學”之類的將兒童文學視為單一教化工具觀念的挑戰和超越,提出了:“兒童文學作家是未來民族性格的塑造者”(曹文軒);朱自強提出了:“兒童文學是解放兒童的文學”,文學是對人類的心靈進行關懷和撫慰,兒童文學應從兒童自身的原初生命欲求出發去解放和發展兒童;而(朱自強)“愛、頑童、自然是兒童文學的三大藝術母題”(劉緒源),“兒童———成人兩種不同審美意識的協調運作構成兒童文學的雙邏輯支點”(湯銳),“成長是兒童文學的永恆主題”(吳其南)等一系列執著於兒童文學自身本體精神的學術話語與基本觀念的探討與建設。

精神自由價值

自由優先原則

當人類走出自然界並獲得自身的主體性時,“自由”這個令人神往的境界便開始困擾人類的心靈。康德、黑格爾、馬克思、恩格斯、尼采、薩特……西方這些偉大的思想家從不同的層次和角度對自由問題進行了深入的探討。康德從理性的高度把自由作為意志的根本特性:“所謂自由是指意志除了道德法則以外再不依靠任何事情而言的”;黑格爾提出了自由作為人的本質這個命題,他認為:“精神———人之所以為人的本質———是自由的”,“自由是心靈的最高定性”自由是人類實踐的根本目的,是人的本質不斷擺脫自然的和人與人關係的各種束縛而得以實現的過程;按照羅爾斯的看法,人是一個具有自我意識的理性存在物。對人而言,自由源於其固有本性,因此,一種以人為目的的正義價值秩序,首先應該確立自由優先原則,這個原則意味著:“只有自由的主張被滿足之後,其他原則才能發揮作用。”

尊重兒童的自由生命價值

周作人為自己的兒童文學觀念提出的最高使命就是尊重兒童的自由生命價值,這與周作人接受的文化背景有著千絲萬縷的聯繫。縱觀周作人對中國傳統文化的吸收,我們發覺周作人懷著充滿矛盾的心態,在漫長的中國思想史上發現與肯定了:春秋戰國時代在法家與道家之間“彌縫”的“孔氏之儒”;東漢“疾虛妄”的王充;魏晉南北朝時代“意誠而辭達”、“純任自然”的陶淵明;“思想比有些道學家要寬大得多”的顏之推;明末清初“似乎很激烈”、其實“通達人情物理”、思想“和平公正”的李贄;“通二氏之學,思想通達”、“可謂真雅”的傅青主;“清朝後半的學者中”,思想通達,又頗有風趣”的俞正燮、郝懿行、焦循,思想“清楚通達”,“大而入細,奇不乖純”的蔣子瀟等。而縱觀周作人對外來文化的吸收,我們發覺周作人既接受了以俄國為代表的愛國主義、人道主義思潮,“為人生”的藝術觀;又接受了以英美為代表的自由主義、個性主義思潮,“為藝術而藝術”的藝術觀。尤其是希臘文化為他提供了一個美學的參照,在《新希臘與中國》一文中,他寫道:“希臘人有一種特性,也是從先代遺傳下來的,是熱烈的求生欲望。他不是只求苟延殘喘的活命,乃是希求美的健全的充實的生活。”而在周作人看來,兒童是作家憧憬的自由精神的體現,是整個人類的精神理想。於是,他強調成人應該還兒童自然本性的健全生活,還兒童快樂幸福的童年,讓兒童在無拘無束的遊戲過程中得到精神的解放,只有遊戲才是兒童生活和精神自由的最高境界。他認為兒童的“玩”總是興之所至的,無目的,無意識,一切出於自然的本能的創作,“他這樣地玩,不但是得了遊戲的三昧,並且也到了藝術的化境。這種忘我地造作或享受之悅樂幾乎具有宗教的高上的意義……我們走過了童年,趕不著藝術的人,不容易得到這個心境,但是雖不能至,心嚮往之……”他的這一觀點與席勒所言有著異曲同工之妙:“只有當人在充分意義上是人的時候,他才遊戲;只有當人遊戲的時候,他才是完整的人”,也就是說,正是遊戲實現了人的自由和人的完整性。

兒童這種近乎神聖的遊戲

在周作人的觀念中,兒童這種近乎神聖的遊戲,是兒童的精神自由生命得以充分宣洩的途徑。這種把兒童的個體、兒童的精神生命與自由聯結為一體的觀念,是周作人揭示的現代兒童自由精神生命的精髓,也是反對中國傳統兒童文學觀念的強有力的武器。可見,周作人在兒童與成人兩極對立的當時社會現狀中,通過對兒童的生命狀態獨特性的肯定來對傳統的兒童生命狀態進行反觀與重新審判,從而確立自己的兒童文學觀的獨特價值,其比一般兒童文學觀深刻的地方就在於此,它不但指引著現世的兒童自身的生命超越,而且指引著曾經是孩子的大人完成其對傳統兒童生命狀態觀念的超越。

只能是曲高和寡

雖然周作人提出了兒童“遊戲精神”的自由本質,但是以當時的歷史條件和文化背景這樣的呼籲只能是曲高和寡,畢竟處於啟蒙階段的中國兒童文學還來不及、也沒有實力來探討“遊戲性”這個具有現代意味和哲學意味的概念。更何況中國歷來推崇的都是大學問,對空穴來風一樣的快樂,往往羞於承認,表面一定做出很不以為然的樣子。孩子氣從來不是這個文明古國的崇尚的氣質,夫子可以倨傲、可以狂狷,甚至可以迷於情色,這些都比孩子沒道理的欣喜若狂更讓人臉上過得去。可喜的是,周作人呼籲的兒童文學應該順應兒童心理發展的需要,給予兒童閱讀時遊戲娛樂的快感,對中國當代兒童文學的建設有著明顯的影響。當我們的目光在70年代和80年代交界時的中國兒童文學文壇進行搜尋時,發現兒童文學界開始突破片面強調教育功能的傳統,出現了種種嘗試和創新。在理論界,在上世紀80年代班馬高舉“遊戲精神”大旗,他對“遊戲精神”的定義簡單而直接,遊戲精神就是“玩”的兒童精神,也是兒童美學的深層基礎;作為兒童文學界大師之一的王泉根認為,遊戲精神是人類原始心理的一種直接釋放,在徹底的忘我的不再受制於社會化規則束縛的遊戲中,人的生命於是就進入了另一個境界———返璞歸真,回歸自然。在這種標榜快樂原則和返樸歸真的遊戲精神的倡導下,出現了以鄭淵潔、彭懿等為代表的“熱鬧派”童話創作的熱潮。

科學實用價值

人文主義為先導

在近現代的西方,以人文主義為先導,科學理性與實踐逐步衝擊著封建神學的一統天下,至19世紀,最終進入了一個科學主義時代。20世紀初的中國,科學信仰已慢慢地開始生長,《新青年》提出要從西方請進“德先生”和“賽先生”來“救治中國政治上、道德上、學術上、思想上一切的黑暗。”20年代初期,胡適在文化界曾參加過一場科學與玄學的大論戰,並提出以下四點認識:“一、根據於天文學和物理學的知識,叫人知道空間的無窮之大。二、根據於地質學及古生物學的知識,叫人知道時間的無窮之長。三、根據生物學、物理學、心理學的知識叫人知道人不過是動物的一種,他和別種動物只有程度的差別,並無種類的區別。四、根據於生物學及社會學的知識,叫人知道道德禮教是變遷的,而變遷的原因都可以用科學方法尋找出來。”在五四先賢的意識里,世界是一個有序運動的時空體系,具有客觀相對性,因而它是可知的;並且人是能動的,對於這個客體世界人們能做的是認識它。從一定的意義上來說,五四先驅“讓自己的整個世界觀受實證科學支配,並迷惑於實證科學所造成的‘繁榮’”,因為當時之人,無論懂或不懂自然科學,無論是守舊或維新,都不敢對科學的威力表示絲毫輕視。

把科學運用到兒童文學的探求上

作為“五四”時期最有影響力的理論先導者,周作人自然也受“科學”、“民主”的浸染,此時的周作人,一方面,以生物學和兒童學為基礎,把科學運用到兒童文學的探求上,努力為兒童文學尋求合乎它本身的科學性,即為兒童文學的產生、發展尋找其充分的理由,這從根本上講,周作人希望建立新的兒童文學觀“使古老的傳統認為無法解釋的、獨一無二的事件成為可解釋的,即將之歸入尋常事件的種屬和方式之中”;另一方面,在對與兒童相關的領域進行批判性反思的同時,更將他的精力關注於兒童“內”生活的需求,並以美國“國小校里的文學”為榜樣,在中國第一次旗幟鮮明地倡導“兒童的文學”,以此作為帶動中國兒童文學進步的火車頭,既在征服傳統的兒童觀的過程中釋放出巨大能量,也以對兒童文學觀念的探索洗刷著人們固有的兒童文學思維方式、行為方式。在科學理念指導下發展起來的周作人兒童文學觀,其科學使用價值主要包含以下兩個方面:首先,周作人科學地梳理了兒童文學與兒童年齡特徵的關係,為中國兒童文學的基本理論建設奠定了良好的基礎。1920年10月26日,周作人在北京孔德學校所作的講演———《兒童的文學》中,重點分析了幼兒期、少年期兒童的心理特點和各自階段對文學的不同要求。他認為幼兒期、少年期的心理特點:“幼兒期普通又分作前後兩期,三至六歲為前期,又稱幼稚園時期,六至十為後期,又稱初等國小時期。前期的兒童,心理的發達上最旺盛的是感覺作用,其他感情意志的發動也多以感覺為本,帶著衝動的性質。這時期的想像,也只是被動的,就是聯想的及模仿的兩種,對於現實與虛幻,差不多沒有什麼區別。到了後期,觀察與記憶作用逐漸發達,得了各種現實的經驗,想像作用也就受了限制,須與現實不相衝突,才能容納;若表現上面,也變了主動的,就是所謂構成的想像了。少年期的前半大抵也是這樣,不過自我意識更為發達,關於社會道德等的觀念,也漸明白了。”他的這一闡述,祛除了中國傳統兒童文學對兒童年齡特徵的模糊性認識,為兒童文學的年齡特徵找到它們存在的理由。周作人在科學邏輯基礎上建立起來的兒童文學觀深深地啟發了中國當代兒童文學基本理論的建設,因此,當代各種有代表性的兒童文學理論書籍,在兒童文學基本理論部分總能看到有關“兒童文學的年齡特徵”的論述,認識到由於嬰幼兒、兒童、少年呈現出明顯的年齡特徵,他們在接受文學時,既有共通性,又有相異性。其次,周作人科學地闡述了兒童文學的概念內容,為兒童文學的“雙邏輯支點”的理論建立提供了發展的依據。在《兒童的文學》一文中,周作人還明確地指出兒童文學的概念應該包括“兒童的”和“文學的”兩層含義,須具有文學趣味,文章單純、明了、勻整,思想真實、普遍。他的這一對兒童文學雙邏輯支點的認識以科學的姿態樹立起其兒童文學觀的權威,為人們提供了真正理解兒童文學的鑰匙,這不單延伸了對兒童文學概念的認識,更重要的是拓展了人們的思維視界。至今,當打開方衛平、蔣風、王泉根、朱自強等國內兒童文學研究大家所編著的各種兒童文學學術書籍之際,我們清晰地感受到對於兒童文學的概念內涵分析時往往離不開“兒童的”和“文學的”這兩個關鍵字,同時,在此邏輯基礎上完成兒童文學基本理論的建設。

照亮了中國兒童文學的進程

20世紀初的周作人對兒童文學所作出的闡述,雖然顯得有些粗疏,但對中國的兒童文學建設具有非常實用的價值。就如波普爾所說:“價值也是如此。可以猜想一個事物,一個思想,一個理論或一個觀點,有助於解決一個問題,或者是問題的一種解決辦法,它在客觀上是有價值的,不管它的價值是否被努力解決那個問題的那些人有意識地作了正確評價。”[20](p·205)根據普波爾的說法,我們意識到只要能解決問題,客觀上就是有價值的,不管當時人們是否意識到周作人兒童文學觀的價值,而他的這些觀點無疑照亮了中國兒童文學的進程。

審美文化價值

審美文化

作為具有一定審美特性和價值的文化形態,其內在核心是人的審美活動。而審美活動在本質上是一種超越性的精神實踐活動,在這一活動中,人們可以通過對感性形式的觀照,直觀人的自由本質,從而體驗到一種精神上的愉悅。所以,作為以審美活動為核心的一種特殊的文化形態,審美文化也相應地具有超功利性和愉悅性的特徵。無功利或超功利性。康德曾經指出:“鑑賞是憑藉完全無利害觀念的快感和不快感對某一對象或其表現方法的一種判斷力”,這一觀點表明有無實用功利性是審美性或與非審美快感的分界線,從根本上說,審美文化的超功利性就是人類自由自覺本質在文化審美層面的顯映。精神愉悅性。主要是指審美主體通過對感性形式的觀照所體驗到的一種精神上的愉悅感和自由感,一種不同於純粹感官快適的精神愉快。正因為審美不涉利害關係,心靈自由自在,它引起的不是停留於肉體、感官的快感,而是超越、升華的怡情悅神的精神愉快。如果從這個角度切入去追尋周作人兒童文學觀的價值,我們可以說周作人雖然沒有系統闡述兒童文學的美學特色及其功能,但他在談到兒童文學的特性時,十分重視兒童文學的超功利品性和帶給兒童的精神愉悅。在談到兒童文學在促進兒童成長的價值時,1922年周作人與趙景深以書信形式在《晨報》副刊展開童話討論,他明確強調:“童話在兒童教育上的作用是文學的而不是道德的”。正因為周作人認為兒童文學在兒童教育上的價值主要應是娛樂、審美等功能,所以他強調:“我很反對學校把政治上的偏見注入國小兒童,我更反對兒童文學的書報也來提倡這些事。以前見北京的《兒童報》有過什麼國恥號,我就覺得有點疑惑,現在《小朋友》又大吹大擂的出國貨號,我讀了那篇宣言,真不解這些既非兒童的復非文學的東西在什麼地方有給小朋友看的價值”。基於這樣的態度,周作人認為:“《伊索寓言》向來一直被認為啟蒙用書,以為這裡故事簡單有趣,教訓切實有用,其實這是不對的,於兒童相宜的自是一般動物故事,並不一定要是寓言,而寓言中的教訓反是累贅,說一句殺風景的話,所說的多是奴隸的道德,更是不足為訓。”也正是基於這樣的態度,周作人在《阿麗思漫遊奇境記》中推崇“有意味的沒有意思”。以上論述傳達了周作人對兒童文學超功利品性的把握和給予兒童精神快樂的追尋,他的兒童文學觀沒有滯留在功利之境,而是成為對抗傳統兒童文學觀的文化形式,從而進入了一個無限澄明的意義世界。在這一世界裡,兒童不再囿於外在的粗陋的實際需要,兒童通過審美,通過非實用性的自我發現、自我肯定、自我創造來使他們的人性以一種純粹性和整體性表現出來,並使自身最終達致最高的自由境界。可見,周作人希望通過藝術和審美來拯救兒童人生,在他看來,“只有作為一種審美現象,人生和世界才顯得是有充足理由的。”

兒童文學回歸到文學

周作人的這一認識也深深地影響著中國當代兒童文學理論的建設與發展。新時期中國兒童文學界明確提出了讓“兒童文學回歸到文學”,從某種意義上來說,這種觀念的提出表明中國兒童文學界已經認識到,兒童文學既然是文學,它就必然而且首先應強調審美的功能,其對兒童的教育是透過審美功能而得以實現的。所以,當代有名的兒童文學理論家不約而同地把目光聚焦於這一問題的探討上,希望兒童文學由傳統的重濃厚的倫理意識轉向重視文學的審美價值。方衛平《近年來兒童文學發展態勢之我見———兼與陳伯吹先生商榷》一文在肯定兒童文學具有教育功能的前提下提出:“把教育作用當成我們兒童文學觀念的出發點,在客觀上卻造成了兒童文學自身品格的喪失”;曹文軒在《兒童文學觀念的更新》一文中明確指出:“兒童文學是文學。它要求與政治教育區別開來,它只能把文學的全部屬性作為自己的屬性。它旨在引導孩子探索人生的奧秘和陣地,它旨在培養孩子的健康的審美意識,它旨在淨化孩子的靈魂和情感,它旨在給孩子的生命帶來無窮的樂趣”;劉緒源在《對一種傳統的兒童文學觀的批評》一文中,強調:“兒童文學的本質只能是審美”,並進一步指出,“文學的審美作用與教育作用、認識作用,其實並不處在同一個平面上,三者決不是並列的。文學的作用,首先必然是審美作用(甚至可以說,文學的作用只能是審美的作用)。只有經歷了審美的過程,只有在審美過程中獲得了內心的悸動和愉悅,這種心理的變化才有可能轉化為其他,比如,轉化為一種新的認識眼光或認識能力,轉化為一種類似於教育的效果。也就是說,只有以審美作用為中介,文學的教育作用與認識作用才有可能實現。”這一理論引導下,兒童文學創作領域出現了很多文質兼美的作品,如冰波的《小青蟲的夢》與《綠色的音符》、常新港的《獨船》、曹文軒的《草房子》、金波的組詩《春的訊息》、彭學軍的《油紙傘》與《紅背帶》等。這些作品一方面具有現實性,紮根現實,同時又拓展了廣闊的想像空間,它們以審美力量、情感力量、道義力量和語言力量,以及憑藉舒緩、溫柔、優美的格調與人性向善向美的精神品格,使兒童的靈魂受到震撼。

周作人相關著作

| 長期以來,周作人在中國文壇上可謂是寂寞的,在辭世後相當長的時間中,他的作品幾乎被人們所遺忘,但這絲毫不影響他現代散文開山大師的地位。本集精選了周作人生平書稿、散文及翻譯著作等,旨在揭開塵封的歲月,為今天的讀者們呈現出一篇篇平和寬容、樸實有諧趣、飽含難以言說的美的知堂真味散文。 |