簡介

黑翅長腳鷸,屬鴴形目反嘴鷸科長腳鷸屬的一種,又名長腿娘子、紅腿娘子或高蹺鴴。屬於鳥類,羽毛為茶黑褐色,嘴、腳都很長,趾間無蹼,體態修長。體長約35厘米,通體黑白分明,一雙紅腿很容易辨認。長腳鷸是一種與反嘴

鷸(avocet)相關,行動優雅的水鳥。

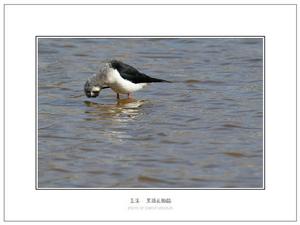

黑頸長腳鷸的喙,黑色細長,雄鳥的繁殖羽從眼後一直到頭頂和頸後,為黑色,背部和翅也為黑色,但與頸後的黑色不相連,其它部位則為白色;雌鳥的繁殖羽頭和頸後雖沒有黑色,但眼後有灰色斑。亞成體的鳥色塊分布接近成鳥,但顏色較淺,為灰褐色 。黑頸長腳鷸的腿和跗趾修長,為紅色的 。亞成體鳥的腿顏色略淺,顯橘紅色。飛行時長腿拖於尾後,這是重要的辨識特徵。常在水邊或田野中捕吃小魚、小蟲和貝類,“鷸蚌相爭,漁翁得利”說的就是它。

中文名:黑頸長腳鷸

拉丁名:Himantopus mexicanus

英文名:Black-necked Stilt

群居性

基本信息

黑頸長腳鷸,又名黑翅長腳鷸,為涉水候鳥,廣泛分布於歐亞大陸與非洲大陸。因其體貌特徵而得名,主食淡水生物,由於腿較長可在水位較深的池塘中涉水覓食。長腳鷸是海岸銀湖灣濕地眾多候鳥中的“美女”,身材修長,站立時可謂亭亭玉立,黑黑的翅膀黑翅,尾黑頸長腳鷸、背以及肚子上的羽毛是白色的,長長的紅腳以及尖尖的黑嘴。

這種鳥身長大概38厘米,有長而薄的黑色鳥嘴和細長的紅色的腿,背部羽毛黑色,腹部羽毛呈現白色。

黑翅長腳鷸[在鳥類中屬於鴴(héng)形目,長腳鷸屬(Himantopus),反嘴鷸科(Recurvirostridae),俗名叫紅腿娘子。是名列 《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》的黑翅長腳鷸。黑翅長腳鷸以昆蟲、蝌蚪等為食。

品種

脊索動物門->脊椎動物亞門->鳥綱->今鳥亞綱->今顎總目->鴴形目->反嘴鷸科->長腳鷸屬黑翅長腳鷸的分類一直有爭議,有人認為可以分為五個種,也有人認為這些種有的是亞種。北美的黑翅長腳鷸在眼後有一塊白斑,在鳥類DNA分類系統中,認為是一個種Himantopus mexicanus。

體形特點

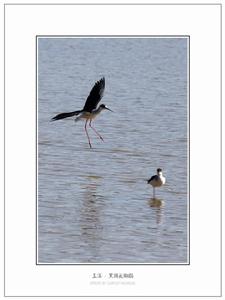

黑翅長腳鷸是海岸銀湖灣濕地眾多候鳥中的“美女”,身材好,站立時可謂亭亭玉立,黑黑的翅膀。尾、背以及肚子上的羽毛是白色的,有長長的紅腳以及尖尖的嘴。黑翅長腳鷸體態修長,約35厘米,通體黑白分明,一雙紅腿很容易辨認。黑翅長腳鷸的喙黑色細長,雄鳥繁殖羽的從眼後到頭頂和頸後黑色,背部和翅為黑色,其它部位為白色。雌鳥的繁殖羽在頭和頸後沒有黑色,眼後有灰色斑。黑翅長腳鷸的腿和跗趾修長,為紅色,亞成體鳥的腿顏色略淺,顯橘紅色。亞成體的鳥色塊分布接近成鳥,但顏色較淺,為灰褐色;飛行時長腿拖於尾後,是重要有辨識特徵。虹膜粉紅色。叫聲似高音管笛聲及燕鷗樣的 kik-kik-kik聲,非常悅耳、動聽。

雄性鳥

雄性背部有帶有光澤的黑色,

歐亞大陸普通的磯鷸;雄鳥的頸毛在繁殖期可直立。雄性體重166—200克,體長351—401毫米,嘴峰61—68毫米,翅220—255毫米,尾70—87毫米,跗跖117—132毫米。

雌性鳥

雌性頭和頸後沒有黑色,眼後有灰色斑,背面是褐色,頭部略帶灰色,肚子呈白色。亞成體的鳥色塊分布接近成鳥,但顏色較淺,為灰褐色,體型比雄性鳥較小。雌性體重146—190克,體長293—370毫米,翅211

分布範圍

分布於 歐亞大陸 及 非洲 北部,非洲中南部地區, 印度洋 , 加拉帕戈斯群島 ,中南半島和 中國 的東南沿海地, 太平洋 諸島嶼(包括中國的 台灣省 、東沙群島、西沙群島、中沙群島、 南沙群島以及菲律賓、汶萊、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞的蘇門答臘、爪哇島以及巴布亞紐幾內亞。),華萊士區(指傳統的華萊士線(從棉蘭老島的東側海域經望加錫海峽至巴厘島與龍目島之間)以東、 巴布亞紐幾內亞 以西的區域,包括 印度尼西亞 的蘇拉威西島、努沙登加拉群島、西南群島、摩鹿加群島(馬魯古群島)、東帝汶等島嶼。),中國分布於新疆西部、青海東部及內蒙古西北部。中國其餘地區均有過境記錄,越冬鳥於 台灣 、 廣東 及 香港 。太平洋諸島嶼

包括 中國地 台灣省、 東沙群島、 西沙群島、 中沙群島、 南沙群島以及 菲律賓、 汶萊、 馬來西亞、 新加坡、 印度尼西亞的 蘇門答臘、 爪哇島以及 巴布亞紐幾內亞。北美地區

北美 地區包括 美國、 加拿大、 格陵蘭、 百慕達群島、 聖皮埃爾和密克隆群島及 墨西哥境內 北美與 中美洲之間

中美洲

地處 北美與南美之間,包括 瓜地馬拉、伯里茲、 宏都拉斯、 薩爾瓦多、 尼加拉瓜、 哥斯大黎加、 巴拿馬、 巴哈馬、 古巴、 海地、 牙買加、 多米尼加、安提瓜 和 巴布達、 聖文森特和格林納丁斯、 聖露西亞、 巴貝多、格林納 達、 特立尼達和多巴哥等多個 國家。南美洲

包括 哥倫比亞、 委內瑞拉、 蓋亞那、 蘇利南、 厄瓜多、 秘魯、 玻利維亞、 巴拉圭、 巴西、 智利、 阿根廷、 烏拉圭以及 馬爾維納斯群島(也稱 福克蘭群島)。

生長習性

棲息環境

喜沿海 淺水及淡水沼澤地和低洼地方。

黑頸長腳鷸(black-necked stilt)主要生長在 美國南部和 南美洲北部地域。

棲息習性

黑頸長腳鷸經常結群 活動,喜歡沿海淺水和淡水沼澤地,淺水而居。常集群 築巢於水邊土堆或 稻田的 田埂上, 與 燕鴴、 鳳頭麥雞、 澤鷸等灰群營巢,巢材採用小石子、 泥土、 蘆葦、 枯草等。由於腿較長,可在 水位較深的 池塘中站立。棲息地

主要生長 棲息在草原地帶的河湖岸邊及沼澤濕地。主要以 軟體動物、 甲殼類、 昆蟲為食。 營巢於水邊、 葦塘等處露出水面的地上。與 燕鴴、 鳳頭麥雞、 澤鷸等混群營巢。巢材採用小石子

長腳鷸棲息於世界各地 熱帶和 溫帶地區的 沼澤地、 池塘、 鹹水湖、 半鹹水湖和淡水湖泊等地。 分布於 歐亞大陸、 非洲北部及中南部地區、 印度洋、 加拉帕戈斯群島和中南 半島。在我國多分布 繁殖於新疆西部、 青海東部及 內蒙古西北部。

分布位置

黑翅長腳鷸分布在 歐洲東南及南部、 印度、 中國及東南亞、 北非、 澳大利亞、加拉帕格斯群島、 夏威夷、加拿大中部和南部、 美國西部和 東南部。在中國的 新疆西部, 青海東部及 內蒙古西北部 繁殖,越冬於 台灣、 廣東及 香港等地,全境有過境 紀錄。所處地域

向海自然保護區 位於 東經122“122035,, 北緯44“50’一45“19’,地處 松嫩平原邊緣,是 霍林河下游形成的 沼澤平原。本區氣候乾燥, 雨量較少,年平均降雨量40.7毫米,年平均氣溫為東9℃,本區地勢平坦, 海拔高度一般在19米以下。境內河流及 水庫眾多,其中有大香泡、向海泡、黃魚泡等。余處,廣泛地分布於向保護區境內,土地肥沃,水質較好, 水源豐富,很適宜 蘆葦等水生植物的生長,尤其是 蘆葦生長良好,常集中成片而形成大面積 葦塘,除 蘆葦之外,還生長著 苔草 水蔥等 植物。水中生活著大量的 魚、蝦及 軟體動物。這些有利 條件,都為 水禽, 涉禽的棲息, 繁殖提供了極其優越的 環境條件。因此這裡鳥類多,數量也很大,每年,月下旬經常見到大群的 斑嘴鴨、 青頭潛鴨、 普通燕鷗、 白翅浮鷗、 須浮鷗、 鳳頭麥雞、 灰頭麥雞、 白骨頂 等在這裡 棲息與 覓食。食物

黑翅長腳鷸主要以 昆蟲、 蝌蚪、 蝦米、 小魚等 小型動物為食。繁殖

黑翅長腳鷸體態修長,體長越35厘米,通體黑白分明,一雙紅腿很容易辨認。常集群 築巢於水邊土堆或稻田的 田埂上,與 燕鴴、 鳳頭麥雞、 澤鷸等灰群 營巢,巢材採用小石子、 蘆葦、枯草等。雌性長腳鷸一般生三至五個 陶土色的 蛋,蛋上有黑色的小斑點。 孵蛋期約為18日至20日,喜歡在濕地環境中築巢 繁殖。

長腳鷸分類

黑頸長腳鷸的分類一直有

主題

據黑翅長腳鷸 繁殖生態的調查發現,它的巢主要選擇 蘆葦叢生的小

繁殖習性

有時也與其它 水禽混群營巢。巢呈碟狀。主要以 蘆葦莖、葉和雜草構成;巢外徑21一23厘米,內徑1O—12厘米,高4—5厘米,深2—3厘米。每窩產卵4枚,偶爾4枚。顏色為黃綠色或 橄欖褐色,具黑褐色斑點,卵的形狀為梨形或卵圓形,重22克左右。雌雄輪流孵卵。

黑翅長腳鷸的 繁殖期為5—7月。營巢於 開闊的湖邊 沼澤、草地或湖中露出水面的 淺灘及 沼澤地上。常成群在一起營巢。一般每窩卵4一5枚,雌雄親鳥均參加 孵卵,孵化期17一19天。有時也與其它水禽混群營巢。巢呈碟狀,主要以 蘆葦、 莖、 葉和 雜草構成;巢外徑21一23厘米,內徑10—12厘米,

高4—5厘米,深2—3厘米。巢前期的 繁殖行為黑翅長腳鷸於5月中旬多成對 活動於蘆葦 沼澤地的淺

水中及河淺灘地帶,這時雄鳥不斷的發出“咳 幾 咳 幾”的叫聲,一連數鳴,引誘雌鳥,在 交配前,往往是兩隻雄鳥為了爭奪一隻雌鳥進行格鬥,常常是一隻雄鳥被另一隻雄鳥擊敗,獲勝者與雌鳥 相配。交尾活動多發生在蘆葦沼澤地的 淺灘上進行,交尾前雌鳥在淺灘上慢慢行走,而 雄鳥曲預,尾隨雌鳥後面追趕,雌鳥向前走約2米遠的距離時停下來,臥在地上,這時雄鳥接近雌鳥的尾部,轉2一3圈,然後上到雌鳥的背上,雄鳥兩翅下垂,交尾活動約2一3秒鐘結束,雌雄鳥分開,雌鳥振動幾下 翅膀然後飛走,交尾不久便進入 營巢階段。

食物類別

食物多以鞘翅目昆蟲,雙翅目幼蟲, 半翅目的 蚜蟲等為食,此外還吃少量植物 藻類。國家保護

該物種已被列入中國國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》,應當加以 保護(包括所有 鳥類),防止 偷獵者和不法 商販肆意捕殺。

體內有害物殘留

白頭鵯(Pycnonotus sinensis)、 暗綠繡眼鳥(Zosterops japonicus)