內容概況

《鄉愁》

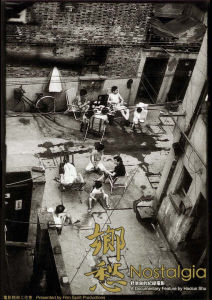

《鄉愁》將要拆遷的靜安區石庫門裡弄大中里,是導演舒浩侖曾經生活了多年的地方,弄堂里的一隻貓,一個看上去不起眼的角落,都會勾起一段難忘的童年記憶,而那些許多年也不曾改變他們生活方式的老鄰居們,更是從骨子裡透出一份親切。一張30多年的老照片,打開了依然住在這裡的,已經90多歲的奶奶的話匣子。奶奶,和她的老鄰居們,都是普通的中國老百姓,他們善良、隨和、豁達,儘管面臨拆遷,幸福家園將消失,但他們並不願意放大內心的焦慮,而是把每一天都按自己喜歡和習慣的方式過得快樂一些:虞家阿婆的燒菜手藝一流,鄰居們可以隨時上門去品嘗;隔壁的阿伯認為自己每天跑一萬米,是個比中央首長還要幸福的人;清掃了幾十年弄堂的清潔工,儘管從來沒有人知道他的名字,也高高興興地在屬於自己的小角落裡,做著幾十年如一日的工作。同時,那些已經消逝的回憶,清晰得似乎就在昨天,舒浩侖以黑白影像將其再現出來,童年、少年的成長經歷和大中里的景致和諧融合在一起。對於某些人,中國的老石庫門房子不外乎是一種特別的風景,但對於生活在這裡的人來說,這是他們賴以生存和回味的幸福家園。

導演簡介

《鄉愁》

《鄉愁》舒浩侖,1994年畢業於華東工業大學,獲工學士學位。後因熱愛電影,赴美國美國南伊利諾斯州大學學習電影編導,獲MFA(MasterofFineArts)學位。求學回國期間,他獨立製片和編導了榮獲國際大獎的紀錄電影《掙扎》。現在居住在上海,創建“電影精神工作室”,致力於中國的新銳紀錄與故事電影的製作.同時執教於上海大學影視學院。

2004年,被亞歐基金會作為中國新銳電影人的代表邀請參加在印尼雅加達召開的“第三屆亞歐電影發展會議”此次會議由法國南特國際電影節協辦。《鄉愁》是他的第二部紀錄電影。

2005年,他再度被第55屆柏林國際電影節邀請參加“天才校園”單元,他的劇情長片劇本“逃”還入選電影節的“劇本工作坊”。

敘事方式

《鄉愁》

《鄉愁》導演採取的敘事方式是相當鬆散的,他幾乎不用考慮所謂的結構,也不用像通常的紀錄片那樣要跟隨著某一些人和事件的變化發展進行拍攝,並對素材作出主線輔線、孰輕孰重的抉擇。他只是帶著鏡頭,走進了自己過往的生活之中,時不時停下來講述一番自己小時候這裡是什麼樣的。於是,二三十年前的大中里就在想像中呈現出來,並迫使觀眾將當年的情景和現在進行對比。一個回憶中溫暖的大中里,和一個即將拆遷或改建成新天地的大中里;一個生活得卑微卻平衡有序的大中里,和一個置身商業大潮消費時代衝擊下即將蕩然無存的大中里……互為表里的大中里,在自我的分裂和外力的衝撞下走向了無可挽回的鄉愁。

為了強化這樣的感覺,導演一再違背了紀錄片的原則。他甚至用搬演場景來表現自己童年的回憶。比如在一個“丁”字路口上方的視窗,他曾經俯瞰路上的行人。導演本人甚至在鏡頭前出現,並作為第一人稱的嚮導。他將一場公共敘事在如此私密的情感方式下完成了。他的主觀簡直到了極致,甚至他將張藝謀拍攝的申奧和申博的電視片鏡頭搬用到了自己的片子中,並在黑螢幕上用碩大的字幕“我懷疑”、“我不信”來表達對壯觀都市背後和人性相悖部分的不滿。

舒浩倫在放映會之後的討論會上說:奶奶已經去世,鄰家婆婆也不在了。生前,她們很擔心拆遷。死亡,對她們來說或許是個好結局。

可是,鄉愁卻依舊瀰漫在我們當中。哲學就是懷著永恆的鄉愁尋找家園。不管生在何處、身在何處,精神曾經居住的地方就是故鄉。

影片評價

最早看到這部電影是在建築概論課上,一部描繪上海石庫門的紀錄電影,就像它的名字一樣,是會勾起很多上海人濃濃的鄉愁的電影。《鄉愁》以全新的第一人稱地方式紀錄了在現代化進程中不斷變遷的上海。當導演舒浩侖得知他們家三代人曾經生活成長的石庫門裡弄大中里要被拆遷時,他決定拿起攝影機回到那裡紀錄最後的時光。從和奶奶聊天,到弄堂里的迂迴穿行,還有對他兒時生活的重現,我們看到了那個純樸溫暖的石庫門生活。同時,導演敏銳的觀察和深刻的內心獨白,也真實地反映了居民們為大規模的城市發展所付出的巨大代價。

雖然是土生土長的上海人,但我從來沒有在典型的上海弄堂中生活過,但卻對上海的石庫門住宅有莫名的好感。但從建築本身來說石庫門是融合了江南水鄉風格和西方聯體別墅形式的一種建築,它的優點在於弄堂的形式很適合人們互相之間的交流,是理想的居住形式,相對於現代居住區中很多人老死不相往來的狀態,石庫門的住宅顯得更人性化,但其居住空間相對下狹窄小,且很多生活硬體設施是公用的,所以也時常會引起矛盾,這似乎也成為了里弄生活的一大標誌。

在上海發展的過程中這樣的石庫門建築正在漸漸消失,越來越多的人開始遠離弄堂的居住形式。但也有很多人將自己的大半生留在了這裡,就像片中導演的奶奶,老人1936年搬進“大中里”,她幾乎一輩子的故事都發生在了石庫門中。或許對於上海來說,最吸引人的風景不是高樓林立,而是梧桐樹下老房子的屋頂。石庫門裡人多,房間小,而弄堂,其實就是很多上海人的客廳,也正是有這樣一個共同的客廳,石庫門裡的弄堂生活才會那么富用人情味。我們留戀的,並不只是一棟棟石庫門房子,而是只有弄堂才能孕育出的生活方式。

大陸獨立電影之紀錄片

| 大陸獨立製作紀錄片的出現,從根子上通向自20世紀70年代以來民間先鋒藝術的小小傳統。1990年後,獨立製作電影開始登台亮相,逐漸成為不可忽視的風景。 |