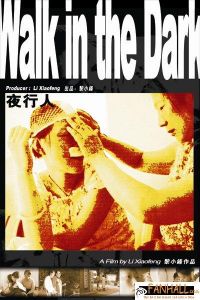

影片簡介

這是一個盲人,可是她心如明鏡。

這是一個在社會最底層的人,可是,她在卑微的生活里卻始終保持著人的尊嚴。

當我們的影像媒介習慣於苦情的宣洩,我們卻在導演黎小鋒的鏡頭裡看到一種人本精神,這種帶著浪漫主義色彩的紀錄給一個還有著弱勢群體的民族注入了一種希望。

敘述卑微和沉重是非常容易的,但是,在這樣的沉重里讓未來有著光亮和信心是不容易的,它是一個民族可以堅實走向未來的基礎。

這部關於以一個盲人家庭平凡生活為主線的紀錄片卻讓我們看到中華民族可以千年延續的力量所在,這是我們民族生生不息的原因所在。

紀錄片《夜行人》評述

評述:風化與沉澱

在拍攝紀錄片之前的很多年,文學青年黎小鋒曾經寫過這樣的詩句:暮色四合/天空愈來愈黑/愈來愈沉/扣在我的頭頂/月牙形的缺口上/星星的裂紋開始蔓延/一陣風來群山嗡嗡作響/我打了一個寒戰:/不知會是那塊時間/將我砸死在夢中。

對時間的關注和敏感使得黎小鋒選擇紀錄片為表達方式,在他看來,只有直接電影那種紀錄方式,才能夠接近生活的本來面貌。他比較欣賞美國的梅索斯兄弟拍攝的《推銷員》、《灰色花園》這樣的作品。還特別景仰小川紳介的工作方式。小川為拍《三里冢》,可以與當地人一起生活9年,在拍《夜行人》的時候,黎小鋒也在被拍攝者鮑家翔家附近租了房子,一住就是兩年。

在《夜行人》中,時光沉澱在鮑家翔身上,顯現出人類極強的生命修復力。這種修復能力能夠將一種本來憂傷的質地轉化成另外一個方向,或許只有這樣,才是堅強生存的唯一法則。

鮑家翔是個盲人,以在街頭賣唱為生,離婚了,和有點智障的養女相依為命,她不怕傷害,自尊清高又敏感的本性使她偶爾流露脆弱。

黎小鋒是個很細膩的紀錄片拍攝者,他並非一意把鏡頭停留被拍攝者作為盲人的弱勢和無奈,而是另外一種因反差而在其身上產生的痛楚:鮑家翔實際上是一個聰明而內心強悍的人,一個凡事都要做到最好的人,她追求完美,立在街頭唱老蘇聯歌曲《山楂樹》的神情和姿態高雅得毫無乞討的卑微,女兒唱英文歌,她加入後立刻強調是說英語首先一定要有標準的精確發音,那口氣顯得非常權威。她甚至把男人分為兩種,一種像“狗”,一種像“樹”。相比其他天生的盲人、比起那些外地來京的人,她有著強烈的心理優越感,但她又是個盲人,生活侷促,一個人帶著有點智障的養女生活,這就注定了她的悲哀,可謂“心比天高,命比紙薄”。那些優美而浪漫,能夠飛翔於黯淡生活之上的事物注定根本與她無關。

如果是一個女性紀錄片作者,關注的更多的可能是女性被拍攝者身上潛在的感性。而黎小鋒最早關注的是“信任”:他不相信兩個沒有關係的盲人可以公平地分錢,但是很快,鮑家翔超乎尋常的智慧令他驚嘆了:她居然能夠摸出並記住所有投入盤中的錢幣的面值。更久的拍攝中,他關注的是她的特質,關注的是一個心氣高遠卻命運多悖的女子在日常生活之中的狀態流露。

影片表現鮑家翔的主要是在母女關係的表現中,隨著養女明明的長大並進入叛逆的青春期,鮑家翔正在失去她的控制力。面對母親的嚴苛,女兒甚至可以通過看電視不開聲音而達到一種反叛。黎小鋒只是忠實地記錄著這一切,在鏡頭前的女孩子總是生動活潑,母女之間的交流、頂撞也令人忍俊不禁。一邊是直接紀錄的方式展現了生活的毛邊狀態,一邊是隨著女兒的獨立意志不斷清醒而變得富有對抗性的母女關係:聰明但盲眼的母親和略智障但雙眼明亮的女兒之間的小小較勁。呈現出來的是生活的曖昧和豐富。影片的最後,女兒坐在地下通道陪伴一個盲人一起賣唱,似乎是延續了母親的道路,但這樣的結尾依然是開放性的,如果繼續拍攝,關鍵點依然是一種不斷延伸的母女關係,這條重要的生命線索也是這部紀錄片的活力所在。

直接電影的風格可以用一句很貼切的話來說明:像叮在牆上的蒼蠅一樣記錄。黎小鋒傾向於這種風格,這在很大程度上是一種直覺上的認同。

大陸獨立電影之紀錄片

| 大陸獨立製作紀錄片的出現,從根子上通向自20世紀70年代以來民間先鋒藝術的小小傳統。1990年後,獨立製作電影開始登台亮相,逐漸成為不可忽視的風景。 |