內容簡介

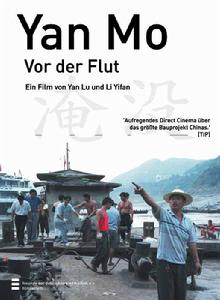

紀錄片《淹沒》

紀錄片《淹沒》為建造世界上最大的水電站——中國長江三峽水電站,長江三峽地區將建成世界上最大的水庫。從2003年起水庫開始蓄水,至2009年水庫蓄水完畢,沿江的城鎮、鄉村、文物、自然景觀不少將被淹沒。因中國古代最偉大詩人李白的詩而聞名天下的奉節縣也在其中。

本片忠實記錄了2002年為保證三峽水庫第一次蓄水成功,在水位上漲前,奉節老縣城搬遷毀滅的全過程。記錄了一位開苦力旅店的志願軍老人即將失去生活依靠的無奈;一座基督教教堂為搬遷的利益而喪失信仰的過程;以及一群移民幹部和一群城市貧民在搬遷、拆除舊城過程中種種無法迴避的矛盾糾葛和痛苦的內心掙扎。

創作背景

紀錄片《淹沒》

紀錄片《淹沒》這部記錄片建築在一片宏闊的背景之上,那就是長江三峽水電站的修建。但它並未直接講述三峽工程史無前例的浩大和複雜,而是把目光聚焦在一個古老縣城的搬遷。它的拍攝從2002年春節前開始,至2002年底結束,在這段時間裡,這個縣城經歷了從有到無的變化。作者在十個月的拍攝中共積累了147個小時的素材。他們半年後開始後期剪輯,至2005年初,完成了這部長度將近兩個半小時的作品。

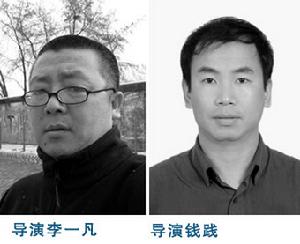

它是一部兩個人的合力之作。兩個作者在現場的分工與合作使它在開闊的布局中表現出一種秩序。作為一部經典的現實主義作品,《淹沒》象這時代其它許多記錄片一樣,是一片透鏡:它聚焦於一些特定場景中的人或事物,試圖通過它們的變化和掙扎,為這個時代打開一扇窗,而打開它的目的,是為了讓那更廣闊處的光景得到呈現。在這個意義上,這一類的作品,都具有一種隱喻性。而《淹沒》在這樣一個序列當中的別具野心之處在於:它不滿足於一人一事的勾畫,而是始終堅持以一種與它處理的題材相匹配的方式進行巨觀敘述和全景把握。

作者是以個人的身份進入現場。他們只有一台攝像機。因此這種巨觀敘述的難度在於,儘管他們在拍攝的過程中生活在那裡,他們可以終日遊走,去看去聽,但相對於整個城市的搬遷這樣巨大的動作,兩個人的視力終究不能無所不及。然而這正是他們努力的方向:試圖呈現整箇舊城的搬遷涉及到的各種關係。從這個意義上說,《淹沒》是一部盡其所能的作品。這種關係在片中順著幾條人物和空間構成的線索逐漸鋪展開,越來越迫切的搬遷工作使他們之間形成了各種利益關係──作為一條原則和某種態度,作者強調他們只進入公共空間。這些空間具體包括苦力旅店,基督教堂,移民辦公室,城裡的一片貧民社區和社區居委會,及城邊的一個村莊。他們在這裡遇到的,不僅有必須遷移的民眾,還有負責移民和安置工作的政府幹部。這些人都獲得了在鏡頭前說話的機會,他們基於各自處境的態度、反應和行動,甚至他們之間的矛盾和衝突,都一一在鏡頭前發生。

《淹沒》首先在這個意義上成為宏大敘事:它強烈的現實感當中蘊含了深刻的歷史企圖。作者在製作一部影像的文獻,不僅為他同時代的觀眾,也為那些將來的。他們試圖讓所有在這城外面的人,對這座城被淹沒之前的狀況,獲得一個完整的認識。作者並不願用“責任”來描述他們所做的工作,但李一凡的表白是:“我更看重的是我們通過影像紀錄了中國走向現代化過程中所付出的代價(包括下層社會的整體利益,全社會的道德文化水平,以及整個社會階層的相互信任的關係等等)。從本質講片子講的淹沒與物理意義無關。”

由於它記錄的是一個格外激烈的現場,凝聚在《淹沒》當中的現實感也前所未有的迫切。然而在一種巨觀的敘述當中,並未與他們儘量鋪開的視野形成矛盾的是,作者的關注又始終是具體而微的──他們做到了以人為本。片中那位開苦力旅店的老退伍軍人,他的境遇牽動人心;那些基督教徒,為了一點點微小的利益,在毫無顧忌的爭吵;還有眾多無名的人物,從挑魚的棒棒(他們是這個城市最常見的勞力),到抽籤的村民(官員的聲音通過麥克風在重複,強調,擴大,這些村民只是默然),到廢墟里堅持不肯離開的住戶....對他們細緻甚至是體貼的觀察,都給影片宏大主題的敘事增加了一種感性的溫度。這些被撼動的人們為了應對那種必須的改變,在鏡頭前言語,行動,成為了他們自己,而不完全是搬遷民眾的符號。因為記錄了他們具體而真切的掙扎、焦慮和痛苦,這部影片獲得了自己內在的生命。

作者置身其中,用一種更接近直接電影的方法,看著這一切在鏡頭前發生。他們不動聲色,對現場既不干擾,也不介入;他們使用經典的記錄方式──跟拍,通過所選擇的拍攝對象,實現對整個事件的研究和觀察。儘管他們和被拍攝者處於同一個現場之中,但這種方法在他們之間建立了距離。這種距離可以被稱為“客觀”,如果這個詞語的使用僅僅是用來描述那種不干擾和不介入的態度:拍攝者不對鏡頭前發生的事情表達個人意見,也不評判和定義那些被拍攝的人們。他們看起來好像是中立的,但其實也不盡然。

因為這種對現場不干擾和介入的態度並不意味著作者的感情也降到了零度,更不意味著他們真的沒有看法。《淹沒》的影像語言之所以是優異的,正是因為它在技藝的成熟之上,說出了更多。比如片中最令人回味和印象深刻的一幕,是那個退伍老兵,走下一片坡地,在巨大的鋼筋水泥架構中間,試圖尋找到一塊地方,能讓他繼續開一間苦力旅店,賴以謀生。攝像機看著這個老人走下去,用一種固定不變的視野和角度,看著他顧盼的身影越來越小,小到在那鋼筋水泥背面消失不見。如果說這是片中最具有揭示性的鏡頭之一,那不僅是因為它說明了人與他生存的環境的關係,同時也毫不掩飾地傳達出拍攝者對這個老人的命運感受。

《淹沒》的民本態度,也正是因為作者更多地把鏡頭朝向了這些人,這些在舊城搬遷的過程中利益被侵害或沒有得到滿足的人們。他們用最多的時間和精力,和這些人待在一起。顯然他們意識到,這些人的心情和他們重建自己生活的行動,應該是這部紀錄片敘述的重點。也正因為這樣,當結尾的字幕出現,也許是片中唯一一次作者發言,祝鏡頭前出現的所有老百姓“生活幸福”的時候,我們相信這願望由衷地發自他們內心。

但如果說,這種所謂“客觀”的態度,在當下中國具體的語境當中,也可能包含某種局限,那是因為,無區別地對待鏡頭前的所有人物,不干擾,也不介入,使影片只是讓我們看到,誰在為中國的現代化進程付出代價,卻沒有進一步的追問,更沒有把它指向誰。作為記錄片工作者,他們看到了那些人的抗爭,卻並沒有完全跟他們站在一起;而當他們把態度削減,直到最低,也只是稀釋了那些個人的故事裡可能生髮出來的能量,甚至把這種能量局限在影片的形式當中,使它沒有得到最充分的釋放。

獲獎記錄

2005年3月,香港電影節紀錄片單元人道獎

2005年5月,德國慕尼黑國際紀錄片電影節首獎

2005年10月,日本山形國際紀錄片電影節大獎

2005年2月,柏林電影節青年論壇沃爾夫岡.斯道特(Wolfgang Staudte)獎

2005年4月,法國真實電影節國際(SCAM,civil society of multimedia author)多媒體作者聯合社獎

2005年3月,中國雲之南紀錄片電紀錄片《淹沒》

影片評價

從精細解讀紀錄片《淹沒》,進度25%,耗費時間90分鐘。之所以精讀它,我發現它與我要表達的片子很接近。

這還算是紀錄片,如果精細解讀一部90分鐘的劇情片電影,則需要2700分鐘。也就是說電影裡的一分鐘需要你讀解至少30分鐘。呵呵,看來有些誇張,不過這是事實。

昨天網上查了一下,紀錄片《淹沒》不只是英國版本的,還一個中國版的,是最近拍完的據說一鳴驚人,是反映三峽大壩當地居民拆遷的故事,與英國版本的是多么的像啊。也聽說中國版可能要發行DVD,片長150分鐘,寫實紀錄了要被淹沒的居民以及他們搬出的過程,導演自己說這個片子不能減時間,因為要給觀眾的東西太多了。從以上兩個《淹沒》看,我發現它們表達的環境背景,氣氛與我要完成的《前門命運》竟然如此的接近!這是有很多我應當重點考慮的問題,它們片子能很好表達出來,我的片子還尚沒有達到這個地步。問題是什麼呢:當人們要面臨被強迫拆遷的命運時候,他們的反應和心情是什麼樣的?他們採取了什麼行動?最後結果怎樣?它們是如何以這樣的大背景以一家庭為主線講述一個故事的?為什麼我沒能完成一個完整的故事?也許我對紀錄片的理解還是有很大的誤區,還停留在以前的理論上,即單純介紹環境,環境的事物,簡單介紹一些事情不去完整介紹一個發生在這樣環境下的完整事件。在以前的紀錄片是比較能接受的,但最近幾年,已經越來越不吃香了。看最近獲獎的大賣座的外國紀錄片,大部分是講述一個完整的故事,條件是人們不熟悉的事物,而且能引發觀眾對他們的關注,所以要放到一個不尋常的環境下才夠味道。

大陸獨立電影之紀錄片

| 大陸獨立製作紀錄片的出現,從根子上通向自20世紀70年代以來民間先鋒藝術的小小傳統。1990年後,獨立製作電影開始登台亮相,逐漸成為不可忽視的風景。 |