概述

淮調是一個古老、稀有、獨具鄉土特色的民間地方劇種,距今已有280年的歷史。據《安陽縣誌》記載,淮調始於隋唐,至清朝康熙、嘉慶年間達到鼎盛。該劇是以頌忠除奸、保家衛國為主的政治色彩很濃的歷史劇種,如今已有300多出傳統劇目,《楊家將》、《潘楊頌》等都是淮調的經典劇目。該劇表演動作粗獷豪放,展示了刀槍劍戟、斧鉞鉤叉等十八般兵器的絕活。其唱腔獨具特色,音調挺拔高昂,樸實粗獷,節奏明快,舒展奔放,渾厚有力,突出了當地特有的魅力。淮調以其強烈的故事性、豐富的語言性和優美的音樂性顯示了重要的文化價值,同時也為研究該縣的歷史、文化、民風、民俗提供了有價值的素材。

特點

淮調唱腔、音調高亢,鏇律動聽。在部分唱腔及過門中,配有打擊樂器鑼、鼓、鈸等,聽起來紅火熱鬧,氣氛歡快。淮調的唱腔,主要分頭板、二板、流水和三板等,另外還有不少曲牌。在地方戲曲中,它的唱腔是比較豐富多變的。

淮調的樂器有板胡、二胡、低胡、大鐃、大鈸以及大梆子。淮調又名大梆子腔,大概也是由此而來的 。

歷史

淮調

淮調磁州懷調是一個古老的板腔體劇種,它上承隋唐時期的《踏謠娘》藝術成就,下接明代弦索調的藝術規範,形成於明萬曆年間至清初。據《磁州文史資料》記載:懷調起源於磁州,在清朝末年,磁縣溪小梧(西小屋)村組建了第一個磁州懷調戲班即“事好班”,共有10多個人。 懷調不僅僅在民間廣泛流行,而且走進官府州衙。從清朝中葉始,河南、河北各地的府衙及軍隊中已多唱懷調,除官衙公辦戲班外,民間私辦的懷調班也較為普遍。當時在安陽縣東水村、辛村等地都有懷調班社。懷調是一個古老稀有、獨具鄉土特色的民間地方劇種,其歷史悠久,流行面甚廣,曾是廣大民眾喜聞樂見的一種民間戲曲藝術,頗受老百姓的歡迎。

藝術特徵

懷調是以演古裝戲為主的劇種。在演出形式上,動作豪放,將帥出場常伴於墩子鼓四大扇。馬號的強烈伴奏,使人有萬馬奔騰,鐵軍衝殺之感。其音響,若在舞台夜場演出可傳十里之外。

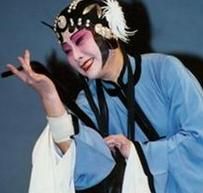

懷調是全國稀有劇種之一,該劇種行當俱全,人物刻畫細緻,每個行當又具體分工,如生、旦、淨、末、醜。淨又分紅臉、大紅臉、二紅臉;黑臉又分大黑臉、二黑臉;花臉則分大花臉、二花臉、三花臉。因此,戲劇老藝人創造了極為豐富的臉譜藝術,入木三分刻畫了人物性格,造型古樸,線條流暢,色彩鮮明,具有強烈的民間藝術風格。

懷調的唱腔板式有十幾種,如:慢板、流水、二八、緊二八、散板、呱噠嘴等。除了非同一般的武戲,懷調的唱腔也是獨具特色,音調挺拔高昂,樸實粗獷,節奏明快,舒展奔放,渾厚有力,突出了當地特有的魅力。當“噠噠噠”的敲擊聲甫一響起,全場觀眾頓時鴉雀無聲,等待大幕張開,名角上場。一旦戲曲開始,渾厚的唱腔就會連綿不絕,男唱腔蒼勁豪放,悲壯激昂,一詠三嘆,意猶未盡。女唱腔剛柔相濟,高昂明快又透出婉轉和嫵媚。整齣戲仿佛有摧枯拉朽、排山倒海之勢,令台下觀眾如痴如醉,喝彩聲此起彼伏。

懷調劇種文場戲原來只有大弦、二弦和嗩吶、馬號。八十年代以來改為板胡為主,另有二胡、低胡、琵琶、笙、笛等樂器。馬號是懷調劇種保留比較古老而獨特的伴奏樂器。為銅質,號桿4尺有餘,一般用四把或六把,最少用兩把,用以烘托氣氛。

上演懷調,樂隊伴奏也很重要。主弦樂器伴奏高拉低唱,其劇種調式為1=D調,樂器有大弦、二弦(尖弦)、三弦、板胡(門相胡)等,音域雖然較窄,但演奏的音色清脆嘹亮,頗有一番韻味。打擊樂器則配有四大扇、長號(尖號)等,主要用於將帥出征和掛帥行軍等大場面,以烘托出八面威風的氣氛。

從第一支正規戲班上演懷調到如今,經過近三百年的發展,如今懷調劇種已有三百多出傳統劇目。上演的劇目大多是以頌忠除奸、保家衛國為主的政治色彩很濃的歷史劇,《楊家將》、《潘楊頌》等都是懷調的經典劇目。現代劇目有20多出,經常演出的有40多個如《五鳳嶺》、《老羊山》、《兩郎山》、《老包說媒》、《三戰呂布》等。

耍獠牙

和許多強調以唱為主的戲曲不同,懷調更為注重表演的動作,這大概也是當年吸引廣大民眾的一大因素吧,就像如今我們更願意看成龍、李連杰等武打明星出演的動作大片一樣。懷調的表演動作粗獷豪放,頗有大將風采,在舞台上經常可以見到藝人們展示刀槍劍戟、斧鉞鉤叉等十八般兵器的絕活。這些絕活和經過後期加工的影視作品中的驚險鏡頭相比,讓欣賞者更具有驚心動魄的感覺,怪不得懷調當年會流行於大江南北。

在表演上,懷調還有自己的絕活。“耍獠牙”即是其中之一,獠牙乃取自大野豬或老母豬的犬牙製作而成,長二寸余。扮演者為了在戲中更好地表現人物兇狠的特點,往往需要在嘴裡含上4個長長的獠牙。同時,為了不讓獠牙掉出來,事先要在獠牙里灌滿鉛,以使獠牙的重量集中在後部。在演出的情節中不需要表現其兇狠一面時,表演者要把四根獠牙全部收入嘴中,而需要時則依靠舌尖和牙關節等部位的攪動,將四根獠牙推出並做出各種姿態,或收或吐,或牙尖相交,或兩牙相擊,一系列的動作、表情把花臉的兇狠表現得淋漓盡致。有些老藝人甚至能耍6個獠牙,這確實是一種難以掌握的表演技巧。耍獠牙配以大鐃、長號的伴奏,馬上就能把現場的氣氛推向高潮。

區別於“懷梆”

“梆子腔”大系中 的一個分支,80年前老河南梆子的一個地域流派。民初始有“懷慶梆子”(簡稱“懷梆”)之名,但輝縣、汲縣以北則至今仍稱“懷調”(“槐調”、“ 淮調”實非)。就淵緣加以考察,再從音樂上加以剖析,它實際是豫西“靠調 ”(靠山簧)受晉東南上黨梆子影響,再規範於懷慶府語音、語調之後的產物。五十年代以前南路“懷梆”和北路“懷調”只是稱謂上的不同,其實體並無 差別,藝人可以隨處搭班。後經建國初期的一番改革,平原和山區,懷慶、衛 輝與彰德、大名、廣平、順德之間,其唱風和伴奏樂器方面,才多少有了一些變異。但這並不能認為它已是兩個劇種,民國十八年(1929)由韓復渠主纂的《河南新志》就明文記述“懷調,亦曰懷梆”可證。該劇種的黃金時代在 清末民初,曾發展、傳播到北至保定、西至陽泉、東向長垣、南達許昌的廣大 區域內,至今豫西澠池縣峪里村和冀南贊皇縣許亭村還各有一個懷梆業餘劇團。當然,就整體看,“懷調”(懷梆)顯然已漸趨豫劇化。

第三批國家級非遺名錄(1)

| “非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。下面是第三批非遺名錄推薦項目。 |